2022 年11月29日下午,文研院第十三期邀访学者内部报告会(第十一次)在北京大学静园二院111会议室与线上平台同步举行。文研院邀访学者、中国社会科学院外国文学研究所研究员万海松作主题报告,题目为:“俄国的‘眼’和‘心’——陀思妥耶夫斯基前期创作中的彼得堡”。第十三期邀访学者李成晴、金以林、孟宪实、潘光哲、唐克扬、王振忠、徐欣、应星、张小刚、赵晓力、Enrique Dussel Peters、Keith Adam Woodward,北京大学外国语学院教授凌建侯、历史学系助理教授庄宇,文研院院长邓小南、常务副院长渠敬东、院长助理韩笑出席并参与讨论。

万海松老师从几个方面展开对陀思妥耶夫斯基前期(1840-1860年代)创作文本(包括小说和非小说)中的彼得堡的研究:回顾俄国历史上独特的莫斯科和彼得堡的文化“双都”现象,比较莫斯科文本和彼得堡文本在俄罗斯文学中不同的话语形态,考察陀思妥耶夫斯基前期创作中对彼得堡的书写和体验,重点分析其中的原因和机制,并且结合作家1864年之后的某些文学创作和理论著述,来具体研究诸如身份认同、“共同事业”、帝国意识等较富现代性蕴涵的关键词。万海松老师认为,陀思妥耶夫斯基是“最彼得堡的”作家。

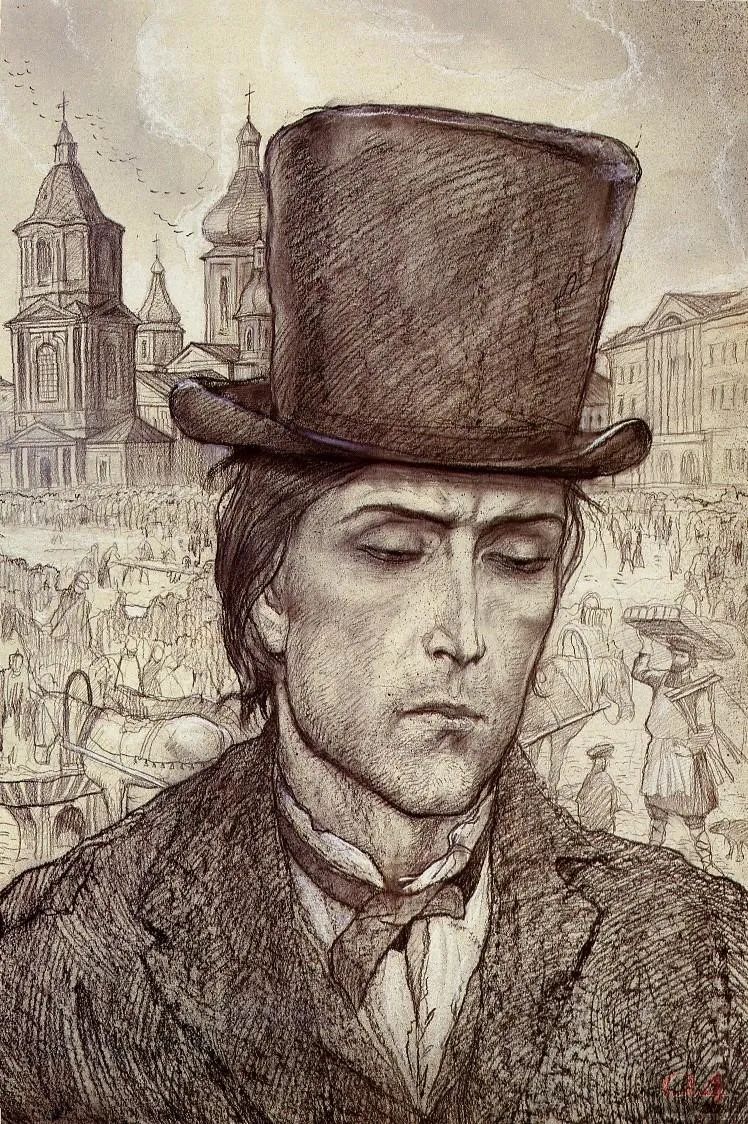

▴

彼得堡陀思妥耶夫斯基大街上的陀思妥耶夫斯基雕像

在第一部分,万老师指出,双都现象是俄国历史文化中的独特现象,在俄国文学中则体现为以莫斯科作家群为主的“莫斯科文本”与彼得堡作家群为主的“彼得堡文本”,两者已成为保守与开放、启蒙与反启蒙的两面。而彼得堡文本则从拉季谢夫的《从彼得堡到莫斯科的旅行记》开始,果戈理的《涅瓦大街》以及陀思妥耶夫斯基的《穷人》等作品不绝如缕地传承至今。彼得堡是俄国现代性发展和表现得最为显著的文化载体之一,彼得堡及其承载的现代性涵义在俄罗斯文学中得到了较为全面的书写和论述。为城市写传记——以地标建筑、历史和地理变迁为基础,偏重于人文特色和乡愁色彩,属于近些年来的共同趋势,因此都城史、都市史和地区史的研究成为目前史学界特别是通俗史学的热潮,如英国的彼得•阿克罗伊德的《伦敦传》等。

在1864年发表《地下室手记》前的创作和生活中,陀思妥耶夫斯基主要以彼得堡为文学和生活的发生场,彼得堡作为一个文学与文化空间在这位文学家眼中最大程度地呈现出俄国的现代性面貌,也就是美国文化社会学家马歇尔•伯曼所谓的彼得堡具有“欠发达的现代性(the modernism of underdevelopment)”,即“一座象征着偏狭乖僻、不可思议的现代性的城市”(中译本《一切坚固的东西都烟消云散了:现代性体验》第233页)。结合时代来研究城市,是陀思妥耶夫斯基的创作兴趣点。陀思妥耶夫斯基用自己的亲身经历和文学创作在同构性地记录着那个时代的现代性特征。在他绝大多数小说里,场景基本都离不开彼得堡和莫斯科,相比之下,彼得堡对他的主人公们来说吸引力更大,有些人物甚至认为需要单独研究一下彼得堡及其对人的影响力。在《彼得堡大事记》(1847年)中,作家指出,当彼得堡和涅瓦大街还正在建设、不够发达,特别是有待于“刷新脸面”的时候,以一个路人、游荡者(фланер、flaneur)等普通人的视角来研究城市景观与地标建筑,观察街上热火朝天的日常生活,是非常有意义的事情。

在《罪与罚》(1866年)中,离开彼得堡多年后又再次光临彼得堡的外省地主斯维德里盖洛夫 就说过:“这个城市是半疯的城市。……很少有地方像彼得堡那样,对人的心灵会有这么多阴郁的、强烈的和奇怪的影响。”(Ф. М. Достоевский. ПСС. Т. 6., с. 357.)在《地下室手记》中又认为,彼得堡是“地球上最最远离实际、最有预谋的城市(самом отвлеченном и умышленном городе)”(刘文飞译)。而离不开与不离开,都显现出对彼得堡的认同感。

就说过:“这个城市是半疯的城市。……很少有地方像彼得堡那样,对人的心灵会有这么多阴郁的、强烈的和奇怪的影响。”(Ф. М. Достоевский. ПСС. Т. 6., с. 357.)在《地下室手记》中又认为,彼得堡是“地球上最最远离实际、最有预谋的城市(самом отвлеченном и умышленном городе)”(刘文飞译)。而离不开与不离开,都显现出对彼得堡的认同感。

在第二部分,万老师考察了作家的所见与所思。在《彼得堡大事记》中,作家指出:彼得堡充满着现代性的因素,是俄国的“眼”和“心”。而包括作家在内的彼得堡人和俄国人的所见与所思,能反映出俄罗斯民族的生命和原则,也是全体俄国人“共同事业”的一部分。作家在文中暗示,彼得堡一个“最难以忍受”的某先生,在爱上一个女人后,却会因其“穆罗马人的天性(муромские наклонности)”而毁了她的生活。(Ф. М. Достоевский. ПСС. Т. 18., с. 13.)显然,这个女人就是彼得堡,或者说她代表了彼得堡的近代形象。但是,陀思妥耶夫斯基更强调共同兴趣、共同生活而不是离群索居(уединениие)的重要性,他坚决反对人与人之间的冷漠和隔阂。(Ф. М. Достоевский. ПСС. Т. 18., с. 14.)

而在《穷人》(1846年)中,彼得堡带给初来乍到的瓦尔瓦拉的,首先就是难以适应的糟糕天气,但主要让人心寒的还是都市人的冷漠。《双重人格》(1846年)的副标题是“彼得堡长诗(Петербургская поэма)”,即关于彼得堡的长诗,也被译作“彼得堡史诗”。作为一种诗性叙事小说的поэма,《双重人格》描绘了作为都市现代性隐喻的中央商场的彼得堡涅瓦大街上的劝业场(Гостиный двор),其拱形门廊(аркад)就是本雅明所说的拱形走廊(Ф. М. Достоевский. ПСС. Т. 1., с. 122.)。其次,众多的桥梁如伊斯梅洛夫桥、谢苗诺夫桥、阿奇尼科夫桥,也充满了隐喻色彩。彼得堡的众多街道,如涅瓦大街、铸造厂大街、六铺街、意大利街等,也与彼得堡和大街的功能类似。文学中的涅瓦大街具有不同其他街道的现代性隐喻,它既是帝国意识和国家话语的体现,同时又是个人情感和私人行为(比如任性、解脱、洒脱等)的寄寓。

在短篇小说《脆弱的心》(1848年)中,主人公觉得,彼得堡这座新城市是在旧房上腾空而起、互有叠加的:“最后,仿佛这整个世界,连同它所有的居民,强者和弱者,他们所有的房屋,贫民窟或金碧辉煌的府第——当今世界强者的乐园,在这黄昏时刻,很像是一种虚幻的神话幻想(фантастическая, волшебная греза),像一场梦幻(сон),转眼就会化为乌有,变成袅袅青烟,飘向蓝天。”(郭家申译)

在中篇小说《斯捷潘奇科沃村及其居民》(1859年)中,彼得堡也被定位为拯救堕落腐化的外省风习的一种力量和标杆。小说试图说明,俄国的乡村已经堕落,旧式地主也不靠谱,重建俄国的风习和帝国雄风只能依靠那些“彼得堡来的有学问的人”。在《被侮辱与被损害的》(1861年)中,年轻作家伊万•彼得罗维奇认为,当打算写作的时候,住在局促的斗室里思路也会变得逐渐狭隘,而彼得堡的冬日夕照对于忙碌一天的主人公具有精神抚慰的治愈效果。

在第三部分,万老师指出,“共同事业”与使命感折射出陀氏前期小说中的彼得堡小人物和幻想家的身份建构意识。从一个人做实事,到呼吁全社会人都做实事,这反映出陀氏对“共同事业”的期待和跟费奥多罗夫异曲同工、殊途同归的“共同事业论”的某种呼应。而对共同事业的参与和讨论,无不体现出俄国人的共同体意识和现代性特点,甚至是俄罗斯精神和俄罗斯性格。

俄裔美籍学者米哈伊尔•爱普施坦认为,在俄罗斯文学中,小人物也会有崇高的使命,而人性的极限就在于:“在渺小中会有崇高, 在崇高中会有渺小。”(《从小人物走向美好的光明——果戈理与陀思妥耶夫斯基笔下的抄写员》,韩万舟译,《俄罗斯文艺》2009年第3期,第77-78页)

在《白夜》的男主人公那里,幻想新生活是为了改变现实。他热衷幻想,并非是为了制造幻象而空想,而是针对现实的,因为有“可怜的人们”,命运有不公、生活有苦恼。幻想家们的梦想其实是他们的一种理想,也可以说是行动的蓝图和计划,尽管还比较模糊。有时候,即使是小官吏,也梦想着自己的纪念碑,比如在《一件糟心的事》(1862年)中,主人公普拉林斯基被作家讽刺性地塑造成一位在当时俄国政坛最常见的、在理想主义和利己主义之间不断纠结的年轻政客的典型。在陀氏那里,俄国小人物的人道主义精神,经常是欧洲文明用来参照和反观自身的俄国特色。

就目前的研究情况而言,微观史学兴起了小人物研究的热潮。在众多微观史学成果中,小人物是其重要的研究对象之一,一直受到学界关注,成果颇丰。这在意大利微观史学家卡洛•金兹伯格(Carlo Ginzburg)的著作《微观史二三事》中尤为突出。但在微观史学家的论著中,并未对小人物有统一和明确的界定。小人物的表述各各不一:“subordinate classes”(从属阶级)、“subaltern”(下层)、“inferior class”(下层阶级)、“underprivileged groups”(弱势群体)和 “from below”(底层),更有学者使用“the commonman”(普通人)、“little people”(小人物)等词,这些都说明小人物这一概念已经成为人类学或者历史人类学的主题,因为小人物与微观史在词义上有直接关联,而且小人物与传统史学家重视的伟大人物、英雄角色形成鲜明对比,更符合微观史的研究理念。更为重要的是,小人物研究包括着身份认同的建构,而且,文学作为史料在历史学中的运用不绝如缕。

就目前的研究情况而言,微观史学兴起了小人物研究的热潮。在众多微观史学成果中,小人物是其重要的研究对象之一,一直受到学界关注,成果颇丰。这在意大利微观史学家卡洛•金兹伯格(Carlo Ginzburg)的著作《微观史二三事》中尤为突出。但在微观史学家的论著中,并未对小人物有统一和明确的界定。小人物的表述各各不一:“subordinate classes”(从属阶级)、“subaltern”(下层)、“inferior class”(下层阶级)、“underprivileged groups”(弱势群体)和 “from below”(底层),更有学者使用“the commonman”(普通人)、“little people”(小人物)等词,这些都说明小人物这一概念已经成为人类学或者历史人类学的主题,因为小人物与微观史在词义上有直接关联,而且小人物与传统史学家重视的伟大人物、英雄角色形成鲜明对比,更符合微观史的研究理念。更为重要的是,小人物研究包括着身份认同的建构,而且,文学作为史料在历史学中的运用不绝如缕。

身份和地位的大与小在陀氏早期作品中有游移和错位的现象,因为有些小人物反而想成为拿破仑。比如《普罗哈尔钦先生》(1846年)中,房客们都认为同名主人公“想做拿破仑”。幻想家的好奇与关注点,《女房东》中的奥尔登诺夫为寻找一处可以租住的房子而在彼得堡的各个胡同里溜达,他们意欲反抗的是“所有平庸琐碎的日子和了无新意的日常生活”。由此可见,在陀氏这里,这也是幻想家的责任与使命:彼得堡的幻想家们背负着历史和未来的双重重负,既要正确处理人民与知识分子的关系,又要带领俄国融入欧洲。

在第四部分,万老师指出,陀氏为其彼得堡文本注入了一种独特的、轻微而隐蔽的帝国想象,与其后期创作中明显的帝国情结相呼应。陀氏的帝国情结绝不是罗马帝国那一系列的欧洲帝国,也并非古代中国所建立的帝国(如汉唐帝国),而是一种独特的、非西方资产阶级所力图建立的帝国,是对反基督教类型的巴比伦式王国持警惕态度的帝国。在《白夜》中,男主人公曾幻想,彼得堡鳞次栉比的建筑中有一幢他心爱的漂亮的粉红色小楼,突然有一天它被漆成了黄色,跟周边相比显得特别不协调,于是他痛斥这是野蛮行径,并将之与中国清朝皇家喜好的色彩联系起来,实际上也与中国等同起来。作家将个人喜好的粉红色与帝王喜爱的黄色对立起来。《白夜》中作为俄罗斯帝国首都的彼得堡,是与那些作为幻想家的底层知识分子也存在物理和精神的隔阂的,尽管他们自己单方面地认为,太阳之所以照不到那些在偏僻的角落生活着的幻想家,也许是因为他们所向往的东西里夹杂着不为帝国,即“某个极其遥远的未知王国”(тридесятое неведомое царство)所需的平庸之色(Ф. М. Достоевский. ПСС. Т. 2., с. 112.)。

此外,作家在颂扬骑士精神的同时还不忘调侃其他帝国。短篇小说《小英雄》(1857年)褒扬了小男孩的骑士精神。而在《舅舅的梦(莫尔达索夫城纪事选段)》(1859年)中,曾讥讽地提及法兰西第三帝国及其皇帝拿破仑:“我还斗胆提出一个天真的问题:请问当拿破仑爬得已经太高的时候,他为什么会头脑发涨、忘乎所以了呢?旧王朝(старый дом)的维护者们认为这是由于拿破仑不仅不是出身王室(королевский дом),甚至也不是名门gentilhomme(法文:贵族)的后裔;唯其如此,很自然,他终于为他自己的显赫高位吓坏了,从而才想到自己本应占有的真正位置。”(Ф. М. Достоевский. ПСС. Т. 2., с. 297.)

陀氏喜欢塑造作为俄国人对立面的西方人形象,尤其体现出对德国的批判态度和对德国人(特别是在俄德国人)形象的妖魔化描写。埃娃•汤普逊就此指出,在“俄国文学中表现、解释、藐视、压制桀骜不驯的‘西方人’的尝试,构成了敌视对待他者的一个特殊门类。陀思妥耶夫斯基在《卡拉马佐夫兄弟》中包容了对波兰人的穷凶极恶的描写,而普希金和丘特切夫则显露出优越感遭受排斥的委屈姿态。较小的作家出言更是直截了当。”(埃娃•汤普逊:《帝国意识:俄国文学与殖民主义》,第21-22页。)

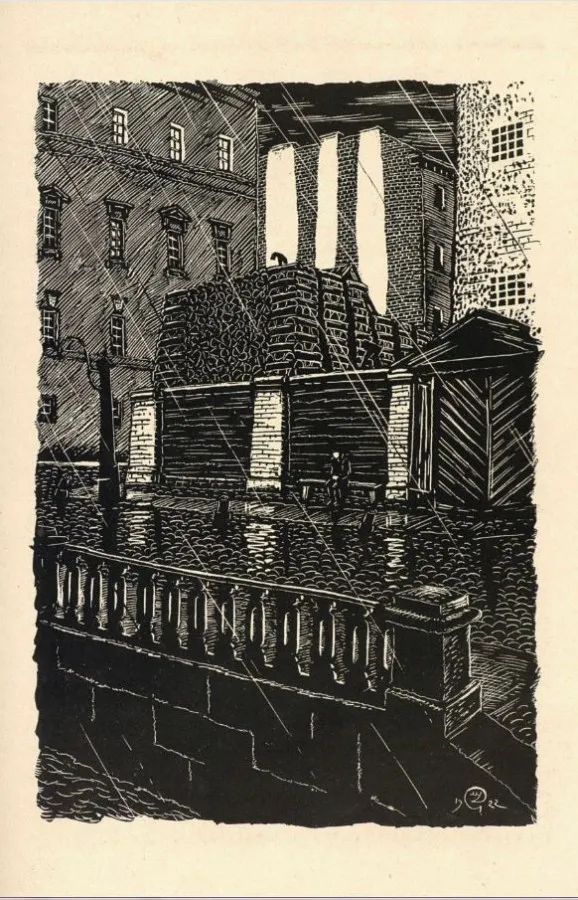

▴

万海松老师主讲

在最后的总结部分,万老师从作家的前期创作中将他眼里和心中的彼得堡所具有的多重属性归纳如下:首先,作为自然空间,它是“北方威尼斯”(多河多桥、多雨、潮湿多雾、多水灾),作为一座人为的城市,它是距离欧洲其他国家较近的俄国大都市;其次,作为东西方之间、欧亚之间的城市,它是新旧交替的城市、左顾右盼的双头鹰形象、思想交汇的试验场;第三,作为心理空间和意象,它反映了首都与外省(中心与边缘)、“游荡者”与“地下室人”的张力,亦体现出作为“文学的彼得堡”、“城市小说”(如《罪与罚》)、“思想的风景”(纳博科夫语)的特点;第四,作为真实与虚幻的城市,它熔铸了包容与混杂,现实主义与神秘主义,真实的人与抽象的人,让人爱恨交加。而正由于爱之深而责之切,作家不无调侃的话语萌蘖着一种幽微的帝国意识。

讨论阶段,与会学者就万老师所讲内容以及彼得堡在各个学科中的地位、作用等诸多问题展开了多学科和多方位的探讨。最后,会议在意犹未尽的长时间讨论中结束。