未名学者讲座46

2019年4月23日晚,由文研院主办、兴全基金赞助的“未名学者讲座”第四十六期在北京大学第二体育馆B101报告厅举行,主题为“维也纳体系最后的‘大国协调’与清朝-民国连续性的创制”。北京大学法学院长聘副教授章永乐主讲,文研院工作委员、北京大学哲学系教授李猛主持,清华大学中文系与历史系双聘教授汪晖评议。

主讲人章永乐老师

讲座第一部分,章永乐首先讲述了其问题缘起。2011年辛亥百年纪念以来,学界围绕清朝-民国过渡时期的国家主权状态、民国政权的正统性、政治建设的目标与手段三个层面展开了一系列新的讨论。章永乐认为,在讨论后两个层面时,一些论述中存在“妥协-限权政府-自由与繁荣”的联想链条,可能存在“历史意义的超载”,而要反思这一联想链条,就有必要将目光投向塑造辛亥革命路径的国际体系。晚近的一些研究触及了列强在辛亥革命中所谓的“中立”问题,但对列强在革命中所起的作用,相关论述仍有进一步系统化的余地。而传统革命史叙事从列宁的帝国主义论述出发,对于列强在华的经济金融组织与外交政策的关系已有不少探讨,未充分展开的问题是:为何列强在欧洲局势剑拔弩张的情况下,还能在中国形成外交政策协调的局面?在这一方面,佩里·安德森(Perry Anderson)教授于2016年在北京大学进行系列演讲时对维也纳体系与“大国协调”的阐发包含着重要的理论启发。但章永乐认为,安德森教授将维也纳体系最后一次“大国协调”定位在1900年八国联军侵华,有待商榷。为了回应以上论述,有必要对辛亥时期国际体系与国内宪制之间的关系,进行一个较为系统的探讨。

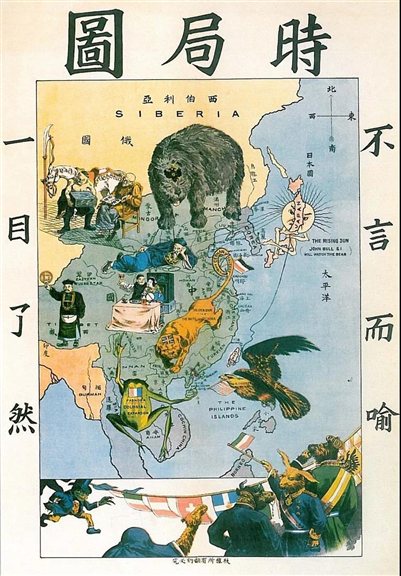

反映列强侵华势力的《时局图》

讲座的第二部分,章永乐讨论了形成东亚地区“大国协调”的两个基础性制度:“条约网络”与银行团。为了阐明这两个基础性制度,章永乐回溯维也纳体系“大国协调”的诞生与在19世纪的发展。1815年的维也纳会议带来了欧洲“五强共治”格局,确立了“欧洲协调”机制。不同于着眼客观力量对比的“均势”,“协调”的核心是一种通过积极沟通控制既有冲突规模,以避免下层革命的主观努力。但德国的统一加剧了欧洲内部力量的失衡,美国与日本的崛起更是冲击了维也纳体系的“欧洲中心”特征。不过,尽管西方列强之间力量对比不断趋于失衡,在甲午战争之前,它们在中国仍拥有许多共同利益。甲午战争后,列强围绕中国的斗争升级,列强之间的利益分歧以及从义和团运动认识到的直接统治的巨额成本,使得列强在1900-1901年达成外交政策协调。在20世纪初,一个复杂的“条约网络”在东方逐渐形成。1902年,英日缔结同盟,英国通过拉拢日本来制约俄国在远东的发展;1907年,英、法、俄“三国协约”形成。“协约国+英国同盟”的架构形成后,德国一方面试图通过中国事务来分化列强,但又经常担心被其他列强孤立,对华政策经常表现出摇摆不定的特征;赢得美西战争之后,美国在华积极进取,在中国东北与华中挑战日、俄、英的利益,但也遭遇了其他列强的反弹;日俄于1910年签订第二次日俄密约。

六国饭店

在“条约网络”形成的同时,围绕着中国开发东北以及修筑华中铁路的两笔借款,列强之间逐渐形成了银行团制度。1908年7月6日,英法德三国财团正式缔约成立三国银行团,以垄断今后的中国铁路借款业务;1910年5月23日,英、法、德准许美国财团加入联合组织;1912年6月18日至20日,在巴黎召开的四国银行团会议最终吸收日本、俄国的财团加入,形成六国银行团。银行团成员进行协调的核心平台“银行团间会议”具有很强的外交政策意涵,可将外交官员乃至政府首脑牵涉进来。至此,银行团与“条约网络”相互的结合,成为“大国协调”宰制半殖民地社会的一种新的组织形式。

讲座第三部分,章永乐讲述了在辛亥革命的历史进程中,“大国协调”发挥作用的方式。1911年10月10日,武昌起义爆发,无论清廷还是新的革命政权在财政上都面临匮乏局面。然而四国银行团于11月8日决议保持“金融中立”,“中立”政策的倡导者英国还积极出手阻碍德、日两国给予清廷或革命政权任何借款。11月16日,袁世凯以清廷内阁总理大臣的身份组阁,受到列强公使的欢迎,在列强支持下。南北和谈于12月18日正式开始,形成召开国会公决国体的决议,但因南京方面率先成立共和政府而陷入僵局。而英国私下和袁世凯敲定推袁出任共和政府首脑的基本路线,南方双方继续进行的秘密谈判将重点转向该如何促使清帝退位。南京方面的北伐努力则因财政匮乏而停滞不前。1912年2月12日,清帝下诏退位,南京方面于2月15日全票选举袁世凯为临时大总统。一旦袁世凯出掌民国中央政府,四国银行团随即给予其财政支持。在定都问题上,袁世凯同样获得列强支持,于3月10日在北京就任临时大总统。1913年,五国银行团与北洋政府签约,发放巨额“善后大借款”,从而拉大了北洋集团与革命派之间的资源差距。

袁世凯1913年正式就任中华民国大总统之后与各国驻华使节合影

随后,章永乐指出,要理解“大国协调”在中国何以可能,需要结合地缘政治环境来梳理辛亥前后列强在华的利益状态。对于西方列强而言,清末民初的中国并非夺全球霸权或区域霸权的“生命线”地带,因而其在华利益如何处置,具有一定的妥协空间。1911年,欧洲局势剑拔弩张,牵制了列强极大精力。辛亥革命爆发后,英国一开始倾向于君主立宪,但其势力范围大多落入革命派控制范围之下,因此采取所谓“中立政策”,支持袁世凯通过南北和谈掌握实权;日本内部对华政策意见不一,外交政策有波动,但受制于英日同盟;法国更重视在印度支那殖民地的利益,加之其势力范围也基本落入革命派控制之下,因而追随英国的“中立政策”;德国一开始支持清廷,但受制于协约国力量,担心在华争夺进一步激化欧洲的对立局势;俄国虽想借革命来扩大其在华势力范围,但却受制于欧洲、中东、北非等地的地缘政治博弈;美国在华并没有确定的势力范围,门户开放、利益均沾的外交政策最有利于其在华获取利益,因而在革命爆发后保持表面上的“中立”。

欧洲的对立牵制了欧洲列强极大的外交与军事资源,其对华政策呈现出求稳的基调,因此在金融与军事上保持“中立”外表,实质上推动较为注重保护列强在华利益的实力派袁世凯掌握实权。1911至1912年的“大妥协”,在很大程度上是被“催熟”的:一方面在政权过渡上创制了一定的连续性,使得不少恐惧共和主义的地方与边疆势力接受民国统治,对于国家保持完整有一定积极意义;另一方面,被“催熟”的“大妥协”,在共和建设的思路上,共识非常稀薄,列强对袁世凯的支持,也使得国内两个阵营之间的资源差距日益扩大,为后面的“大分裂”埋下了伏笔。

讲座最后一部分,章永乐总结了国际体系与国内宪制演变关系对宪法史和政治史研究的启示。首先,应区分国际体系中处于不同位置的国家、并注意它们政治建设任务与基础条件的不同。一些研究者对1911对1912年的“大妥协”与英国“光荣革命”、美国费城制宪等事件之间进行类比,可能抓到了一些形式特征,但一旦将国际体系考虑进来,这种类比的内在局限性就会显露出来。其次,有必要将“半殖民地”这一概念重新带回到研究视域中,注意到清末民初中国在财政-税收体系上的半殖民性,辛亥革命过程中地方自主性的增强,使得清廷与南京临时政府难以获得田赋、厘金、盐税等内政收入,列强控制的海关又以“中立”为由拒绝转交关余,南北双方财政都高度依赖于外债。在此前提下,列强对于中国内政获得了异乎寻常的影响力。真正的主权独立,离不开自主的财政-军事机制:只有能够深入基层社会,汲取农业剩余并组织人力资源的政治力量,才能够在中国与外部列强的冲突中克服软弱性,探索独立自主的发展道路。

汪晖教授评议

评议阶段,汪晖教授首先阐发了讲座的标题“连续性的创制”——语出其为章永乐著作《旧邦新造:1911-1917》所作序言——的含义。历史有其连绵的一面,但这种连绵并非自然过程,而是多方力量和各种条件“创制”而成,晚清-民国的这种所谓连续性就是多重力量作用,并通过一系列事件而塑造的后果。当年,《东方杂志》曾有读者来信问道,民国政府为什么还要寻求外交承认?实际上,这种重新寻求外交承认的过程,便意味着历史的连续性需要不断重新创制,并不是一个简单的自然绵延过程。

汪晖接下来梳理了关于一战前历史过程的叙述模式变化:过去这一领域的主导性叙述是从霍布森到列宁的“帝国主义”叙述,在财政、金融方面有比较密集的论述;第二种叙述模式就是民族主义叙述,这在过去三十年来成为西方历史学的讨论重点。而章永乐的论述可被归入更为晚近的、超越民族主义叙述模式的努力。新的叙述模式强调,在通常认为是民族主义主导的时代里,仍存在一种帝国协调机制,欧洲的许多战争不仅是主权国家间的战争,更是帝国之间的战争——欧洲外部发生的变化最终导致其内部重组。在以往的“后殖民”研究中,也产生了“后中心”的讨论,即强调外部变化导致的内部中心地带的变化重组。

最后,汪晖肯定了将“半殖民地”概念重新拉回到20世纪历史叙述中心地带的方向。他尤其指出,毛泽东曾写过一篇《中国的红色政权为什么能够存在》,其论述的起点就是中国的“半殖民性”,即列强在无法瓜分中国、不得不保持中国形式独立的背景下,其相互之间的利益争夺支配体系中留下了某些缝隙。这些“薄弱环节”(列宁语)存在于国内许多省份的边界地带,成为中国革命的重要条件。当然,毛泽东的论述并未就此停止,他更多地讨论革命的主观条件,而这些主观条件只有在晚清以来的欧亚大陆的系列革命语境下才能理解。在今天的全球史研究中,当我们重新叙述20世纪历史的时候,应当将所有这些条件或要素组织起来,讨论在新的规模下实现“综合”的可能性,以更准确地定位全球史研究的“中国时刻”。