2021年11月16日晚,由文研院主办、兴证全球基金赞助的“未名学者讲座”第78期在北京大学静园二院208会议室与线上平台同步举行,主题为“历史与实验——胡适‘文学革命’的思想史逻辑”。北京大学中文系长聘副教授季剑青主讲,北京大学历史学系教授欧阳哲生评议,北京大学中文系长聘副教授王风主持。

季剑青老师首先引用胡适的自述,即胡适的文学革命主张是实验主义的一种表现。胡适的“文学革命”包含了“实验”(胡适的白话诗实验)和“历史”(胡适关于白话文学的历史叙述)两个方面,值得注意的是胡适发生学的思考方式和习惯与胡适的文学革命的关系。

胡适

摄于1914年

从胡适所谓“历史的观念”或“历史的方法”入手,季剑青老师按时间顺序理清了胡适对相关话题的论述,然后将胡适“前杜威”时期对历史的眼光或方法的理解做出总结,包括三个层面:一、实证主义史学的方法,即所谓“文本批评”和“高等批评”,主要是一种校勘文献和确立文献之真实性的技术方法;二、从西学眼光来重新发现中国古代思想和文学的价值,也可以说是某种比较的方法,所谓“与古俱新”;三、历史连续性的意识,这是从他早年接受的进化论中生发出来的,即经由历史通向未来的面向。第一点作为技术性的工具,胡适一直在采用;后面两个方面——特别是第三点——在他后来的思想中也有所延续,但在经历了杜威实验主义思想的洗礼后,有了崭新的内涵。

从胡适所谓“历史的观念”或“历史的方法”入手,季剑青老师按时间顺序理清了胡适对相关话题的论述,然后将胡适“前杜威”时期对历史的眼光或方法的理解做出总结,包括三个层面:一、实证主义史学的方法,即所谓“文本批评”和“高等批评”,主要是一种校勘文献和确立文献之真实性的技术方法;二、从西学眼光来重新发现中国古代思想和文学的价值,也可以说是某种比较的方法,所谓“与古俱新”;三、历史连续性的意识,这是从他早年接受的进化论中生发出来的,即经由历史通向未来的面向。第一点作为技术性的工具,胡适一直在采用;后面两个方面——特别是第三点——在他后来的思想中也有所延续,但在经历了杜威实验主义思想的洗礼后,有了崭新的内涵。

随后,季剑青老师梳理了胡适在文学革命的实践中于“历史”和“实验”二者之间摇摆的心路历程,在此基础上提出两个问题:其一,这种“试验”到底与杜威的“实验主义”是什么样的关系?其二,胡适的“历史的眼光”“历史的方法”如何与他的“实地试验主义”相协调?对此,季老师提出一个假设,即胡适来自杜威的对“历史的方法”的新观点,可以帮助他把“实验”和“历史”这两面有效地结合到他的文学革命的理论与实践中来,告别那种在两者之间摇摆不定的困境。

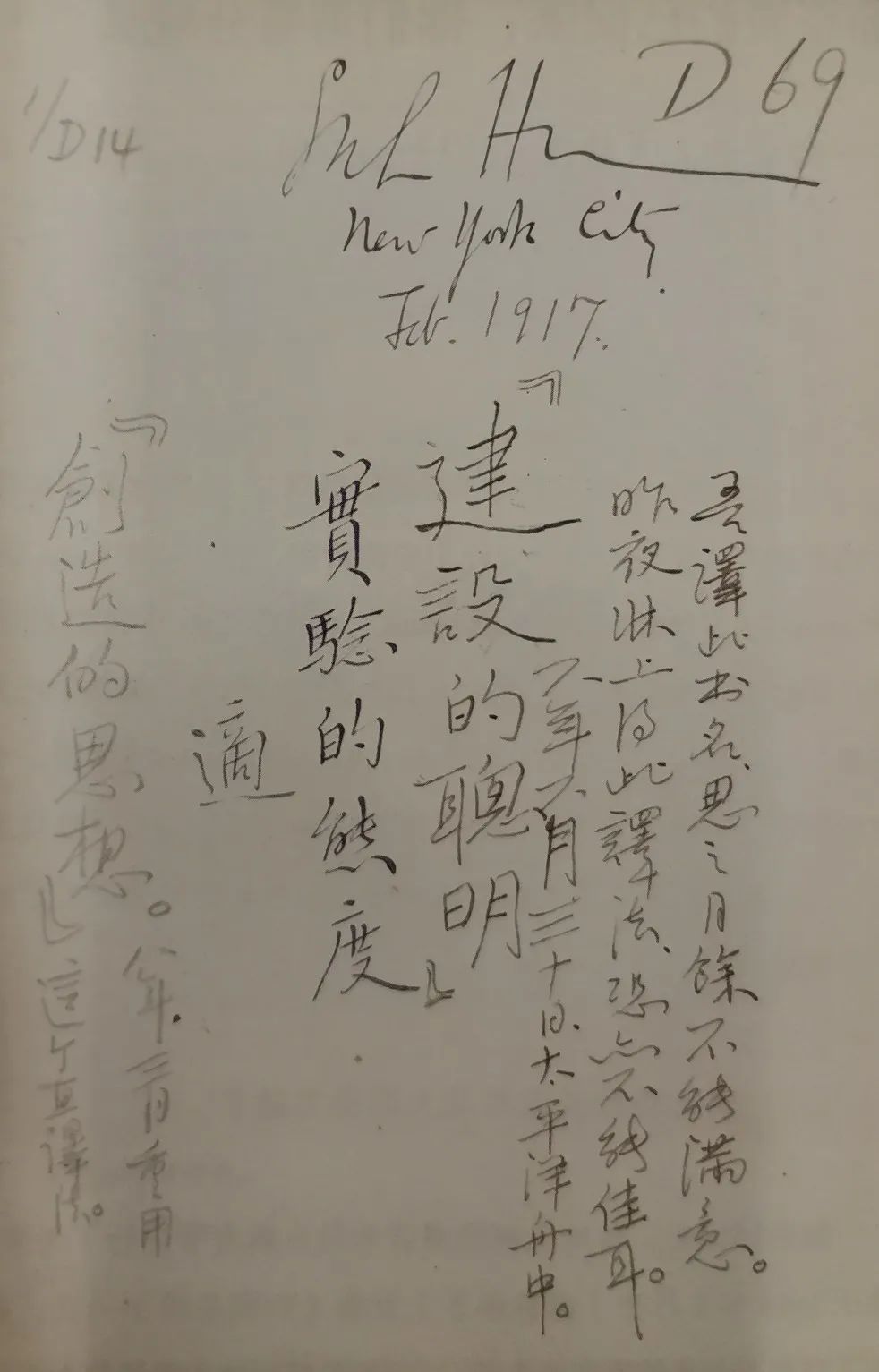

1917年6月30日,胡适在归国的船上读杜威等人著Creative Intelligence一书,斟酌书名的译法

(图片来源:邹新明《胡适与北京大学》)

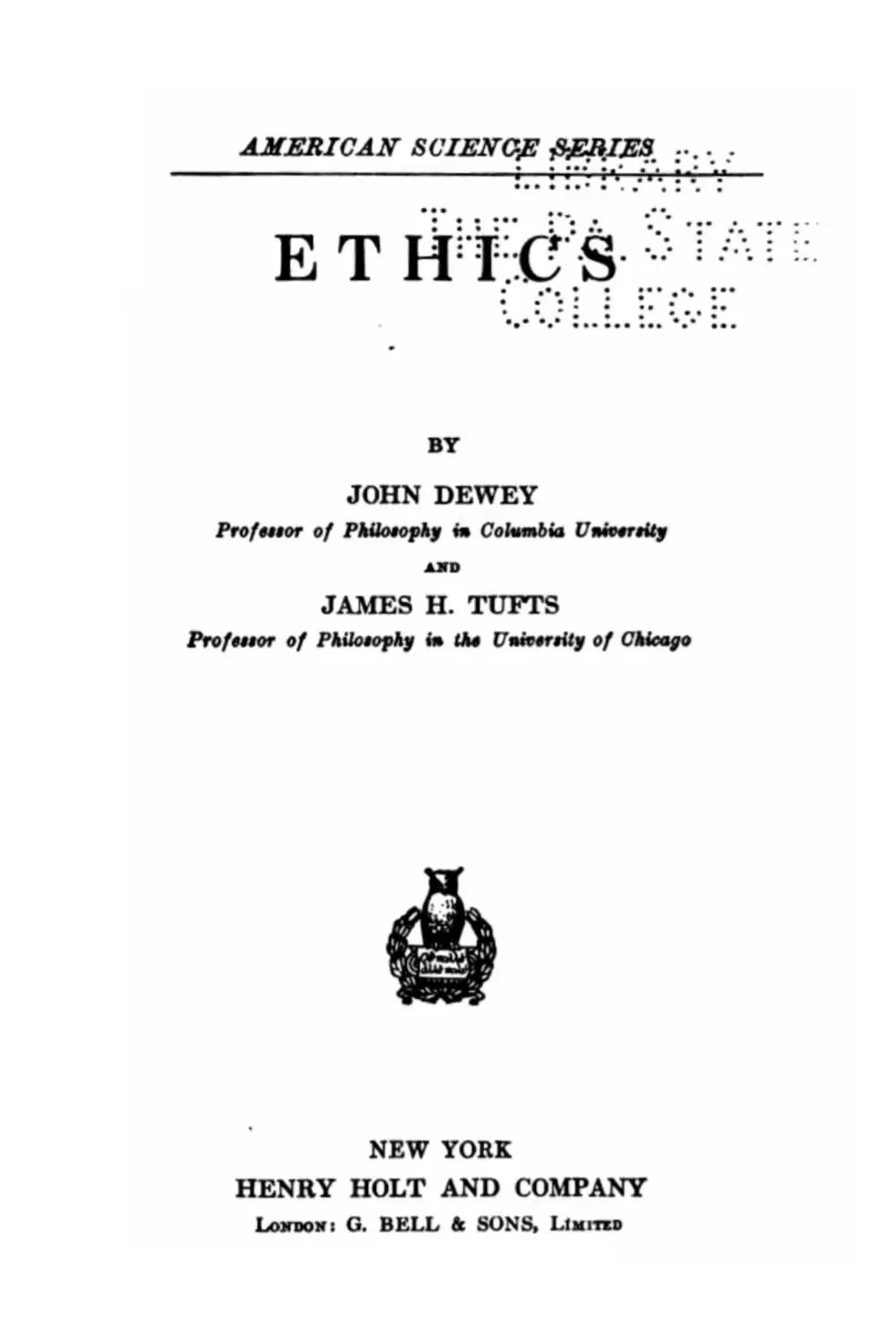

胡适细读过的

杜威与塔夫茨合著《伦理学》一书扉页

追本溯源,杜威的“实验”或“实验的方法”其所指是怎样的呢?季老师总结杜威的相关论述,总结出其“实验的方法”至少包含了两层内涵:一、实验是面向未来的,是开放性的。观念作为假设是临时性的,指向各种可能的方向;二、实验是对环境有意识的控制。借助实验科学,人们可以创造条件来控制自然,将自然的力量运用于社会,以服务于人类的进步与福祉。正是这第二层内涵,让实验的方法和“历史的方法”发生了联系。

在阐述杜威的实验主义思想的时候,胡适提到了实验主义的两个根本态度,即历史的态度(the genetic method)和实验的态度。其中“历史的”对应的是genetic,而不是早年常用的historical,严格地说,应该翻译成“发生的”或“发生学的”。胡适所读过的杜威的著作中,对发生学方法的阐述也有两个面向:一,发生学方法具有批判性,当某种思想或制度被还原为它在历史上的发生过程的时候,在某种意义上它就把它历史化了,可以对它做出价值的评判。二,发生学方法有引导和控制事物发展趋势的一面,掌握了有关事物发生过程的知识,就可以知道如何继而得到想要的结果。以上两个面向中的第二个面向恰好可以和前面说的“实验的方法”的第二层内涵结合起来。如果说实验的方法让我们得以控制自然界的物质力量,那么历史的或发生学的方法就让我们从一个过去与现在不可分割的连续性的立场上,控制精神事物的发展走向。两者的逻辑是一致的。

在阐述杜威的实验主义思想的时候,胡适提到了实验主义的两个根本态度,即历史的态度(the genetic method)和实验的态度。其中“历史的”对应的是genetic,而不是早年常用的historical,严格地说,应该翻译成“发生的”或“发生学的”。胡适所读过的杜威的著作中,对发生学方法的阐述也有两个面向:一,发生学方法具有批判性,当某种思想或制度被还原为它在历史上的发生过程的时候,在某种意义上它就把它历史化了,可以对它做出价值的评判。二,发生学方法有引导和控制事物发展趋势的一面,掌握了有关事物发生过程的知识,就可以知道如何继而得到想要的结果。以上两个面向中的第二个面向恰好可以和前面说的“实验的方法”的第二层内涵结合起来。如果说实验的方法让我们得以控制自然界的物质力量,那么历史的或发生学的方法就让我们从一个过去与现在不可分割的连续性的立场上,控制精神事物的发展走向。两者的逻辑是一致的。

接下来,季剑青老师阐释了胡适在文学革命中对实验主义的运用。杜威的“实验的方法”的基本精神是开放性的,面向未来的。当我们遇到困难时,会提出各种假设性的观念,它们指向各个方向,需要逐一通过实验来验证。胡适的《文学改良刍议》就是一个很好的例子,“刍议”这个词就很典型地体现了一种试探的、向各种可能性开放的态度。胡适在这篇文章中提出了所谓文学改良可以入手的“八事”,按照“实验的方法”的逻辑,可以说是八种假设性的观念,严格地说,它们都需要通过实验来验证。但胡适只选择了第八条“不避俗字俗语”来自己“实地试验”,也就是白话诗的实验。具体到这一条上来,胡适更明确地提出了“白话文学之为中国文学之正宗”的观点。这个观点作为假设的话,不仅可以通过当下的白话诗实验来验证,还可以运用“历史的方法”,引导历史上的趋势来支援当下的实验。于是胡适就这样,将“历史”与“实验”两者结合起来,这同时也是他的那篇著名的《历史的文学观念论》一文的主旨。

接下来,季剑青老师阐释了胡适在文学革命中对实验主义的运用。杜威的“实验的方法”的基本精神是开放性的,面向未来的。当我们遇到困难时,会提出各种假设性的观念,它们指向各个方向,需要逐一通过实验来验证。胡适的《文学改良刍议》就是一个很好的例子,“刍议”这个词就很典型地体现了一种试探的、向各种可能性开放的态度。胡适在这篇文章中提出了所谓文学改良可以入手的“八事”,按照“实验的方法”的逻辑,可以说是八种假设性的观念,严格地说,它们都需要通过实验来验证。但胡适只选择了第八条“不避俗字俗语”来自己“实地试验”,也就是白话诗的实验。具体到这一条上来,胡适更明确地提出了“白话文学之为中国文学之正宗”的观点。这个观点作为假设的话,不仅可以通过当下的白话诗实验来验证,还可以运用“历史的方法”,引导历史上的趋势来支援当下的实验。于是胡适就这样,将“历史”与“实验”两者结合起来,这同时也是他的那篇著名的《历史的文学观念论》一文的主旨。

结合“历史”与“实验”,胡适反复在中英文文章里申说文学进化的自然趋势和自觉革命的关系,所谓“革命”即是“理智的控制与实验”。胡适明确提出,文学革命的成功依靠的就是“历史的方法”与“实验的方法”。“五四”之后,胡适关于文学革命之历史渊源的论述,逐渐成为一个更大的、关于“中国的文艺复兴”的论述的一部分。胡适提出这一论述,是要努力从中国自身的历史传统内部,发现那些现代性的因素,它们在适当的条件下仍可以复苏和“再生”,这在很大程度上仍旧是杜威“历史的方法”的某种运用。

最后,季剑青老师总结道:如果说“历史的方法”帮助胡适建构了一个充满活力的中国本土现代性的传统的话,那么“实验的方法”则确立了他作为这个传统在当代的自觉的推动者和引导者的角色。就文学革命而言,在这两方面可以说胡适都取得了很大的成功,他关于白话文学的历史叙述深入人心,他作为文学革命的领导者的角色更是毋庸置疑。季老师表示,自己没有要把胡适的功劳都归到杜威的名下的意图,相反,他认为胡适对杜威思想方法进行了创造性的运用。在杜威的实验主义哲学里面,无论是实验的方法,还是历史或发生学的方法,基本上都是抽象的、普遍的方法论,但胡适则将它们应用于他念兹在兹的“再造(中国)文明”的事业,这样——用实验主义的语言来说——产生了它在美国本土、杜威自己也不可能预料到的效果。这本身就是一个值得进一步探讨的比较思想史或跨文化思想史的课题。

季剑青老师在讲座现场

评议环节

欧阳哲生老师评议认为,胡适与实验主义的关系是一个老话题,而季老师在新的问题意识下试图给问题一个新的解释,可贵处在于着重讨论文学革命和思想史及思想方法之间的关系。胡适和一般的文学者不同,他是有哲学背景的学者,特别注重方法。实验和历史这一对表面看很矛盾的要素在胡适身上是统一的,给了文学革命的理论比较牢靠的思想基础。这个角度是一个很好的切入点。欧阳哲生老师提出了几个仍待解决的问题:严复的进化论观念得到了很好的接受,但胡适的实验主义方法论却没有在中国生根,这背后是什么原因?他还指出,胡适在接受杜威的理论的同时,也对实验主义进行了改造,任何理论的本土化都会经历这样的过程。最后,欧阳哲生老师强调,目前对胡适的研究已经有了很多研究成果,并且也达到了一定的高度,但仍有很大的研究空间。

主持人王风老师指出,对于胡适怎样汲取杜威实验的方法和历史的方法,并在此基础上将其整合到自己的思路中去,季剑青老师的报告做出了关键性的论述,在当前的相关课题的研究中提供了最清晰的逻辑分析。他继而做了如下几条补充:胡适的“文学革命”和历史上的文学革命并不完全重合,胡适强大的历史叙述能力将他放在了核心的位置,但实际上文学革命的发生含有很多复杂的因素;胡适表面看起来缺乏理论彻底性,太具妥协性,但这恰恰是他的成功之处,或许应该从胡适自己的角度重新去理解这一点;胡适将发生学的方法微妙地转换为历史的方法,他的《白话文学史》中更强调连续性的历史叙述,不完全是发生学方法的运用;需要区分胡适的论述中当时的言说与事后的阐述两个层面,因为胡适事后有将自己逻辑化的倾向。最后,王风老师表示,未来应该有多学科的学者共同来参与胡适研究的课题。