2023年3月15日晚,由文研院主办、兴证全球基金支持的“未名学者讲座”第96期在北京大学静园二院 208会议室举行,主题为“阿拉伯语世界的‘隐喻式’——语言政策与语言政治”。北京大学外国语学院长聘副教授廉超群主讲,北京大学外国语学院助理教授施越主持,北京大学外国语学院教授付志明评议。

讲座伊始,廉超群老师提到了自己进行阿拉伯语研究的一般思路。阿拉伯语世界的语言状况呈现出纵横交错的层级化和多元化特征,语言场域与社会-政治场域之间存在复杂多样的关联和互动,背后的原因与机制值得深入研究。廉超群老师的具体关注点是语言符号所承载的社会-政治意义,以及在此基础上语言如何作为社会资源、政治资源被人们利用。也即,语言不仅具有认知-交际属性,也具有社会-政治属性,涉及人与人、群体与群体的关系和权力博弈等问题,这也是本场讲座的出发点。

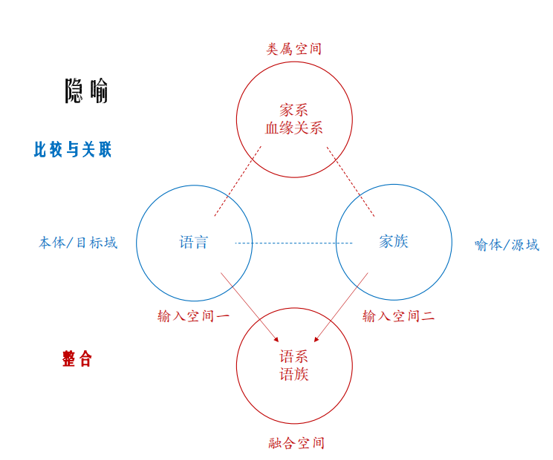

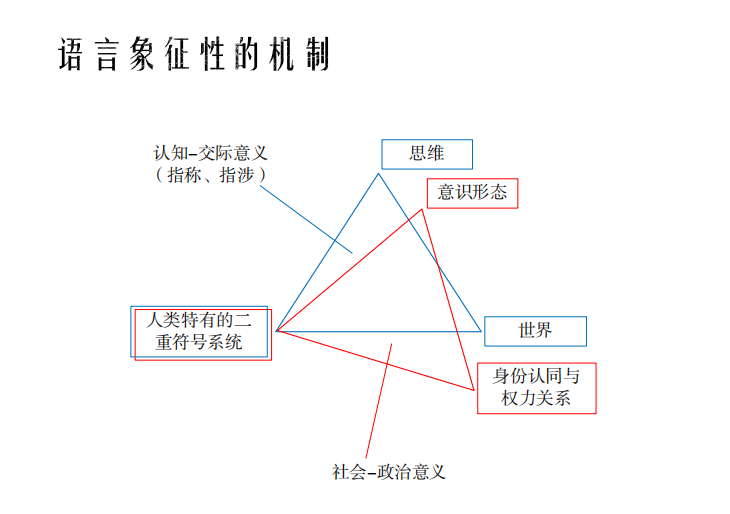

而后,廉超群老师介绍了本次讲座的关键概念。首先是“隐喻”。如图所见,蓝色部分呈现的是对隐喻的传统理解,即将隐喻理解为在本体/目标域与喻体/源域之间的比较与关联,是一个经验领域向另一个经验领域的投射;而红色部分呈现的是Fauconnier和Turner(1994)提出的概念整合理论,将本体与喻体理解为两个输入空间,当它们发生联系时,产生了新的融合空间,而融合空间中的特征形成了类属空间。其次是“语言政策”,对其的理解分为狭义与广义两种。狭义理解是指在言语社群中建立和实施的关于语言形态、语言使用和语言习得的指导原则或规则;广义理解(Spolsky 2012: 5)则包括语言实践、语言意识形态、语言规划三个方面。语言实践是指言语社群成员的实际语言实践和语言使用惯习;语言意识形态是指言语社群成员赋予各语言变体和变量的价值以及他们对这些价值重要性的信念;语言规划是指言语社群一些拥有或相信自己拥有对其他成员权威的成员为改变语言实践而付出的努力。最后是“语言政治”,即语言作为场域(通过语言)和/或目标(关于语言)的权力博弈与斗争(超越语言)。

▴

示意图

进入主题前,廉超群老师以阿拉伯语世界的语言状况引入讨论。阿拉伯语世界的语言状况多元复杂,可以概括为双言与多语两个特征。所谓双言,就是阿拉伯语世界存在着标准语(fuṣḥā/faṣīḥa)与方言口语(ʿāmmiyya/lahja/dārija)两种语言变体:前者是最为明晰流畅的“雅言”,在宗教仪式、政治演说、新闻播报等正式场合使用;后者是流通的“大众语”,在其它非正式场合广泛使用,所以形成了二者互补的语言层级化现象。多语则是指多种语言和语言变体的共存流通。例如,Alalou(2023: 161)在描述摩洛哥语言状况时将摩洛哥流通的语言分为国家语言和外语。国家语言分为官方非本族语(阿拉伯语标准语)、官方本族语(复兴的塔玛齐格特语)、非官方本族语(阿拉伯语方言、塔玛齐格特语方言)、非官方传承外语(法语、西班牙语);外语则主要指英语这样在摩洛哥社会有限范围内使用的国际语言。这一分类虽然受该研究者语言意识形态的影响,但可以反映摩洛哥语言状况的复杂多元。廉超群老师指出,几乎每一个阿拉伯国家都面临着与此相似的状况。

接下来,廉超群老师分析了将语言作为隐喻的本体/目标域的语言政策,即语言政策的语言导向层面,并以阿拉伯语言政策话语中的隐喻再现作为案例,进行具体讨论。

首先,廉超群老师界定了阿拉伯语语言学会语言政策话语中的“阿拉伯语双言问题”。标准语与方言口语并存,有着实际的与感知的形态、功能和地位上的差异,同19世纪以降现代国家普遍采用的“言文一致”范式构成差异,因而被认为是一个语言问题。在20世纪埃及、叙利亚等国家的阿拉伯语语言学会关于双言问题的讨论中,有一个很有趣的现象,就是一类有机体隐喻在不同时期讨论中的再现,将阿拉伯语各变体视为有生命的有机体,受到自然力量的驱动与制约,表现出如植物、动物、人类一样的互动模式。借助这类隐喻,阿拉伯语语言学会的语言政策话语强调标准语与方言之间既不可分离,又相互敌对的关系。

▴

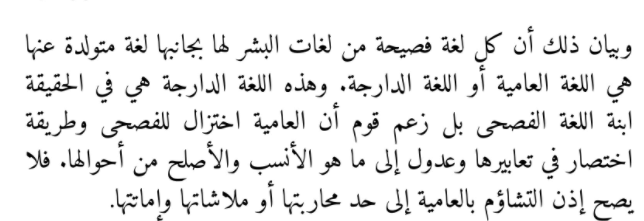

语料一(Al-Maghribī 1923)

而后,廉超群老师选取五个代表性语料,呈现并分析了有机体隐喻的共时与历时再现。在语料一中,Al-Maghribī(1923)探讨标准语的推广,认为制定与推广国家标准语对于新生的叙利亚国而言,是促进统一的国民群体形成的必要手段。他将标准语与方言喻为父母与女儿,同时提到语言使用者如同在战场上一样打击方言。

▴

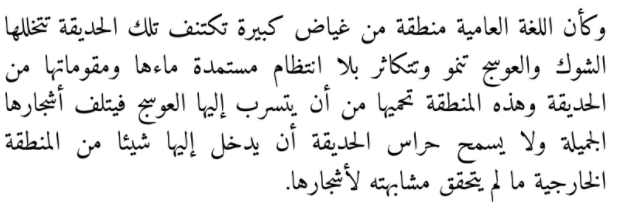

语料二(Qudsī 1923)

在语料二中,Qudsī(1923)将拉丁化阿拉伯文字视为外部势力分化阿拉伯语并进而分裂与控制阿拉伯世界的“阴谋”,将标准语与方言比喻为花园内外不同树种的共生,标准语“树”为方言“灌木”提供水和养分,后者保护前者免受外部侵扰,两者相互依存。

▴

语料三(Al-Shabībī 1962 [1957])

在语料三中,Al-Shabībī(1962 [1957])在政治泛阿拉伯主义意识形态盛行时期,用母子间的战争和血统联结来比喻语言的分裂与统一,意在通过语言统一推进阿拉伯人的政治整合。

▴

语料四(Sāmrāʾī 1978)

在语料四中,Sāmrāʾī(1978)身处1967年中东战争给阿拉伯社会带来的集体创伤之中,在讨论方言问题时打破了对标准语与方言关系的既不可分割又相互敌对的平衡描述,转而集中凸显方言对标准语的“攻击”。

▴

语料五(Tarzī 1990)

在语料五中,面对阿拉伯语世界政治泛阿拉伯主义式微、各阿拉伯国家各自国家利益优先的状况,Tarzī(1990)使用的亲缘与战争隐喻更加强调标准语与方言不可分离,并将方言描述为外部攻击的受害者。

廉超群老师指出,以上不同语料中的有机体隐喻是在各自所处的短时段社会-政治语境中生成的,共同体现三个长时段的社会-政治语境:其一是国家构建过程中尚未充分实现国家与社会、精英与民众之间的有机协同;其二是存在泛阿拉伯与地区国家民族认同二元性;其三是处于现代资本主义世界体系的层级式权力关系之中,阿拉伯人长期感受(后)殖民性与外部威胁。这些长时段的社会-政治语境是致使上述有机体隐喻历时再现的原因,源自语言场域以外而非语言场域之内。

这一发现将讨论引向了语言政策的政治导向层面,即语言政策并不是将语言本身作为最终的对象,而是通过语言来回应社会-政治问题,参与社会-政治进程。在描述和分析语言的这种社会-政治作用时,廉超群老师继续使用隐喻关系作为框架,这次语言不再是本体/目标域,而是社会-政治场域投射于其上的喻体/源域。这种社会-政治作用背后的机制是语言象征性。

▴

示意图

首先,廉超群老师阐释了语言象征性的机制及其过程。语言存在着认知-交际、社会-政治这两大意义系统。安东尼奥·葛兰西(Antonio Gramsci)曾说,“每当语言问题以这样或那样的方式浮现,就意味着一系列其他问题出现”(1985:183)。这要求我们超越认知和交际来认识语言,关注语言在权力博弈和冲突过程中负载的社会-政治意义。而所谓语言象征性,是将社会-政治场域中发生的事情投射到语言场域中,因此语言和语言变体成为表征社会-政治行为体的符号,而语言内和语言间的关系成为表征社会-政治行为体间权力关系的符号。这种关系的形成分为指向化和代理化两个过程。所谓指向化,就是使语言和社会-政治之间形成看上去“自然而然”的关联和共现,因此前者可以用来代表后者。而所谓代理化,就是利用语言的指向意义,将语言作为“代理”,“通过语言来运作政治,在这个意义上,谈论语言就是在谈论语言以外的世界”(Suleiman 2013: 5)。

具体而言,阿拉伯语语言学会的语言政策话语所呈现的语言象征性,可以通过该话语如何表述与应对语言“问题”来理解。此处的语言象征性,在指向化层面,指将阿拉伯语的问题视为阿拉伯人社会-政治“困境”的指征;在代理化层面,指利用语言规划作为代理,参与社会-政治进程。廉超群老师接下来指出,20世纪阿拉伯语语言学会的语言政策话语中,持续存在三大语言“问题”:阿拉伯语双言的问题,即标准语和方言之间在形态、功能和地位上的差异;外国语言传播和影响的问题,如土耳其语(奥斯曼帝国解体前)、法语和英语在阿拉伯语社群的传播,以及外国语言对阿拉伯语词汇、语法和风格的影响;标准语现代化的问题,即标准语被认为古老而复杂,不适合表达现代概念和思想,需要经历现代化。

阿拉伯语语言学会的语言政策话语将上述语言问题同社会-政治场域构成象征性关联。关于问题一,在指向化层面,标准语和方言之间持续维持的差异,被认为与阿拉伯语世界的社会和政治分化相关;在代理化层面,朝向标准语的阿拉伯语内部整合,被认为能够促进阿拉伯语世界国家内部的凝聚和国家之间的团结。关于问题二,在指向化层面,外国语言在阿拉伯社会的传播,被视为是现代世界体系中西方对阿拉伯人的殖民/帝国主义霸权的折射;在代理化层面,恢复阿拉伯语的历史地位、抑制外语对阿拉伯语的侵蚀,被认为是扭转阿拉伯人和西方人之间不对称的权力关系的必要措施。关于问题三,在指向化层面,阿拉伯语作为科学、教育等领域现代交流工具的不足,被认为是阿拉伯-伊斯兰文明内部衰落和西方殖民主义和帝国主义外部威胁的结果和指征;在代理化层面,阿拉伯语现代化被认为是追赶西方现代文明和复兴阿拉伯-伊斯兰传统以对抗外部霸权的措施。

在这样的语言政策话语中,我们可以观察到象征性协同、象征性抵抗、象征性补偿这三种语言象征性效应。象征性协同,是指当一种社会-政治取向被认为有可能改变现状时,语言象征性会经历相应的塑造,以配合、证明和支持社会-政治场域中预期的变化。例如20世纪20年代,有关阿拉伯语的兴起、衰落和复兴的叙事在阿拉伯语语言学会话语中被建构起来,以支持备受期待的阿拉伯民族的复兴,而当时阿拉伯民族的现代构成形式尚不清晰。又如20世纪30和40年代,阿拉伯语语言学会话语中的三种语言改革/复兴提议在很大程度上与社会改革的三种取向相一致,处于回归历史“黄金时代”和激进“追赶”现代文明两极之间。再如20世纪50和60年代,阿拉伯语语言学会话语中呼吁实现阿拉伯语向标准语整合,是为了促进个体阿拉伯国家内部现代国民群体的形成,以及配合以泛阿拉伯统一名义的地区主导权竞争。上述例子表明,当一种社会-政治取向被认为有可能改变现状时,语言象征性会经历相应的塑造,以提升公众对这种可能性的信心。语言政策因此与社会-政治议程协同进行。

象征性抵抗,是指运用语言象征性来抵抗难以改变的、令人不快的现状。例如,阿拉伯语语言学会话语强调阿拉伯语和阿拉伯人之间的不可分割性,以及对语言接触平等的呼吁,构成了对阿拉伯人在现代世界体系中遭遇边缘化的象征性抵抗,该世界体系尚未受到根本性的挑战。又如,阿拉伯人在1967年中东战争中经历创伤性失利后,阿拉伯语语言学会话语中出现将外语的传播归咎于所谓语言入侵的倾向,这是另一个对难以改变的现实进行象征性抵抗的例子。

象征性补偿,是指当承诺的社会-政治变革未能在现实中实现时,这个承诺可以在通过话语构建的语言场域中继续存在。例如,政治泛阿拉伯主义进入低潮期后,阿拉伯语语言学会话语通过对优美的标准语的赞美,对课堂和媒体用语方言口语化的哀叹,以及对整合标准语和方言的持续呼吁,把政治-社会的困境归咎于双言,并设想通过语言统一实现泛阿拉伯的团结、国民的凝聚和国家的发展。这样的理想语言愿景补偿了政治泛阿拉伯主义未能兑现的社会-政治变革愿景,从而在一定程度上缓解了社会性郁懑和合法性危机。

▴

2019年阿尔及利亚的语言政治

在最后,廉超群老师以社会-政治冲突中的语言作为切入,讨论了作为隐喻融合空间的语言,即从语言政策到语言政治的转化。在2011年埃及的示威抗议和2019年阿尔及利亚的示威抗议中,两国社会既有的语言和语言变体的社会-政治意义被充分激活,围绕语言和语言变体展开的博弈成为了彰示身份认同和争夺政治合法性的重要过程。这两个案例显示出,语言如何成为政治资源,直接参与政治冲突,并由此形成语言场域与社会-政治场域相融合的语言政治空间。

▴

会议现场

在讲座的结尾,廉超群老师对本次讨论做出小结。本次讲座详细地重新思考了隐喻的各种机制,并用其解释阿拉伯国家中语言政治与语言政策的诸多现象。语言作为本体、语言作为喻体、语言与政治融合成为融合空间的现象,呈现出了语言与政治的三种关系,即语言作为政治的折射、语言作为政治的中介,乃至语言成为政治的组成部分。在此过程中,廉超群老师还探讨了阿拉伯语世界语言政治的驱动力与效应问题。

评议环节

▴

会议现场

在评议环节,付志明老师提到,廉超群老师从社会语言学的角度,对语言和政治关系进行了深入研究。阿拉伯语具有多元性复杂性,阿拉伯语一直保持着语法体系的缜密原型,但是阿拉伯语方言口语伴随阿拉伯社会的发展而不断发展,各个阿拉伯国家的通行口语都有其特色,加上少数族群语言和外语,双言和多语现象非常普遍。廉超群老师通过大量史实与语料,以隐喻关系为分析框架,对双言和多语现象同政治的关联互动做出了精彩分析,这一研究给予了国别语言学、应用语言学非常深刻的启示。在这个意义上,付志明老师提出,语言不仅仅是交际工具,其背后是思维方式,是政治权力和文化的融合,更是一种重要的研究途径。