2022年12月27日晚,“未名学者讲座”第94期在线举行,主题为“1265年双碑——一个全真宗派的文本、视觉和性别化呈现”。新加坡国立大学历史系副教授王锦萍主讲,北京大学历史学系助理教授苗润博主持,北京大学历史学系副教授党宝海评议。

讲座伊始,王锦萍老师从研究兴趣和经历谈起,阐述了她的最新研究课题,即全真教关于家族与宗教关系的思想和实践,及其对元明社会文化的影响。王老师在利用碑刻资料进行该项研究时,注重开拓“碑刻公共信息沟通的功能”这一研究新视角,即从立碑人(信息生成者)、读者/观众(信息接受者)双向的视角解读碑刻在文本、物质、图像/视觉三个层面上所储存、传递的综合信息。同时,碑刻使用者也会根据特定意图对碑刻及其信息进行解读和使用,而“双碑”则是体现王老师研究视角的重要案例:全真道士如何用碑刻来多元、立体地呈现其宗派传承、宗师成就及宗门道众、宫观网络,双碑的信息又能为理解当时宗教、政治、社会、性别关系等提供哪些新的认知,是本次讲座试图阐释和解决的问题。

一、双碑碑阳的文本叙事:张志渊生平及其宗派的发展史

1265年双碑现存山东省嘉祥县郭庄村西清神观院内,立于正殿前方东西两侧,其特殊之处在于男众、女众的宗派之图分开立碑,前者(M碑)碑阳(M1)刻鱼台、丰县教谕孟祐撰“洞虚普惠真人张公墓碑并序”,碑阴(M2)刻“男众宗派之图”;后者(F碑)碑阳(F1)刻孟祐撰“普惠真人张公墓碑”,背阴(F2)刻“女众宗派之图”。双碑的特殊之处在于“双”字,他们不仅仅只是两块碑刻,而是彼此密切相关、相辅相成,甚至在某种程度上呈现对称统一。

碑文关注碑主张志渊和“七真”中的两位重要成员马丹阳、长春真人丘处机之间的关系,尤其强调张志渊师承马丹阳门下的弟子周全阳,在早期的修道过程中,与丘处机有一面之缘。就内容而言,主要描述了张志渊的生平及其宗派的发展史。双碑首段皆从全真教的起源谈起,论述张志渊的宗派传承。开头段大致相同,记叙全真教围绕“五祖”“七真”两个核心概念所建构的经典宗祖谱系,描述乍看平铺直叙,实则“暗藏玄机”。例如M1和F1对张志渊师承的描述:

M1:年十有六遇陕西全阳真人周公仙者,拜而为师,训曰志渊。事之甚谨,夫全阳真人,迺马丹阳之高弟,即师之祖也。

F1:年十六出家,礼陕西全阳真人周公仙为师,训曰志渊。全阳真人者,即马丹阳之高弟,我师真人即庆裔也明矣。

以上两段碑文似乎给读者留下张志渊在日常生活中跟随“全阳真人”学道的印象,将张志渊与周全阳描述为事实上的师徒关系,但从李道谦《终南山全阳真人周尊师道行碑》的记载来看,其实并不然:

先承安戊午(1198)岁,东鲁郓城县洞虚子张志渊者,尝两梦神人持白刃比叱之曰:“尔年将尽,胡为不参师学道以脱速死耶!”既觉,心神恍惚,因诣郭西郊行以畅其情。适见一道者麻衣草屦,躯干魁伟,飘然西来,就而言曰:“汝有宿缘,故来相接。” 即于道傍树阴教以烹铅炼汞密语,及解以麻绦赠之,且曰:“敬之哉,无忘吾训。三十年后,当有吾门弟来此,与汝相会,是时汝得与师真共结大缘矣。”张问其姓名,答曰:“吾关中周全阳也。”俄失所在……壬辰(1232),六军下河南,李圆明挈众北渡,于东阿具筑栖真观居之。张闻往见,告以向日遇师之故,圆明出师画像示之,张焚香致拜曰,此正吾曩者所遇师也,即递相印可,以圆明为道兄焉。

以上可见,李道谦将周全阳和张志渊师徒的相遇放在传奇故事的框架中进行书写;而现实中,两人从未见过。张志渊与周全阳宗派产生关联,要至张志渊在齐鲁地区建立教团之后。同时需要指出的是,李道谦的碑文记录了张志渊去拜访李圆明,从而被正式吸纳进入周全阳的宗派的过程,进而建构了从马丹阳(1123-1184)、周全阳(1145-1228)再到李圆明(1175-1246)和张志渊的宗派传承,这也是为何在 M2 和 F2 的宗派之图上也能够看到李圆明的名字。

▴

M2 男众宗派之图

这个故事提醒我们,张志渊与周全阳的事实师徒关系很可能本不存在,是1232年后因张与周的嗣法弟子李圆明建立合作关系后“捏造”出来的。这个建构的宗派传承得到全真教团的认可,并在多个全真教史及碑刻文献中得以强化。除了上述记载外,《重阳成道宫记》也将张志渊描述为李圆明的五大弟子中的第二人,甚至还记载,周全阳、李圆明、张志渊师徒三人的故事被录入全真教《玄都宝藏》中。

由此可见,双碑对张志渊宗派传承的表现方式,其实体现的是金元之际全真教如何通过宗派传承关系的建构,吸收各地原本并非全真出身的地方道教团体。而这种吸收也是全真教团和地方道士团体双向互动的结果;地方道士团体亦能通过宗派碑来消解宗派传承关系的建构性,强调其作为全真正宗的身份。如果我们只读双碑的内容,就很容易相信立碑者所努力传达的关键信息:张志渊及其宗派源自所谓马丹阳、周全阳的全真正宗派系。

M1 和 F1 碑文的第二段则描述了张志渊的苦修以及其建立教团的历史。诸如“昼夜不寝,坚其苦志者数载”“隐默而不语,或绝粒以修真”的全真修行方式,使之“声名远扬,上达时政”,吸引地方官员的护持,就张志渊而言,成为其“功德主”的世侯家族主要有二:被称为“东平故行省严侯”的严实(1182—1240),和总管济兖单三州的“总管石相”石天禄(?—1236)。在这一过程中,张志渊不断通过吸收徒众和宫观建设来建立其教团在地方的势力与影响。

M1 中,作者非常生动地描述了张志渊仙逝的故事,包括他在死之前“以巾冠法服付于高弟刘志源而终”传位给刘志源,以及其去世前后“时天花树孝祥呈终日,一七之间有鹤数十,空中盘舞”等显示“神迹”的小故事;而在 F1 中,这些细节都被舍去,代之以简述他去世的过程,总结其为人和生平,并且得出张志渊最后实现“洞达真全”理想的结论;实际上,这也正是 M1 描绘诸多故事所意在论证的目标,这也说明了 M1 和 F1 彼此对应,是互相支撑的关系。

后面三个主题的叙事,主人公则由张志渊切换为其主要弟子。M1 描述了张志渊嗣法弟子刘志源和另外一个主要弟子杨志修,启动包括“造石坟、建灵堂、塑师像、修灵地”等宗派建构机制的契机和过程,以及中统三年(1262)二月十八日举行盛大会葬仪式,将张志渊棺椁从郓城白云观迁葬至嘉祥县清神观。

▴

M碑(左)和F碑(右)

现存山东省嘉祥县郭庄西清神观院内

立于正殿前方东西两侧

M1 和 F1 最后一段都记载了立双碑的缘起和过程,也是阶段性完成宗派建构的标志。推动刘志源立双碑的直接背景有二:一是1263年刘志源在道教管理机构中的擢升;二是1264年忽必烈赐号张志渊“洞虚普惠真人”。根据碑文,刘志源希望用这两块碑来记录张志渊的“实迹”和“盛德”,并“志门弟之芳派”,即分别记录男女弟子的名字。

在内容上,双碑碑阳两篇墓志铭所呈现的全真高道故事,与同时期大量的全真碑铭大同小异,遵循几乎模式化的叙事要点:宗派传承、出家苦修、吸收徒众、吸引外护、宫观建设等。而与其他相类似的全真墓志铭或宗派碑相比,双碑的特色主要体现在其呈现方式上。双碑用两篇墓志铭将“实迹”(deeds)与“盛德”(virtues)分开阐述,然而需要指出的是,与将两者合于一体的普通墓志铭相比,这种叙事策略并没有在修辞上有明显的强化效果,反而在内容上出现大量的重复。实际上,两篇墓志铭的选择,与其说是为了凸显张志渊的德行,不如说是为了突出某些杰出弟子(刘志源、杨志修)的成就和宗派建设的贡献,以及方便碑阴分别刻“男众宗派之图”与“女众宗派之图”。

二、双碑碑阴“宗派之图”对张志渊门下弟子与宫观网络的呈现

“宗派之图”有纵向和横向两种呈现方式。纵向即文字自上而下,从右向左的自然书写格式;横向则主要是一种视觉效果,帮助读者快速有效地理解文字所要传达的信息,包括上下两层的信息呈现。第一层是马丹阳—周全阳—张志渊的传承谱系;第二层为张志渊门下宫观,它们在横向上大致排成一排,构成了宗派图绝大部分信息的组织架构。每个宫观下列主管道士或女冠的名字和头衔,以及其弟子数目。

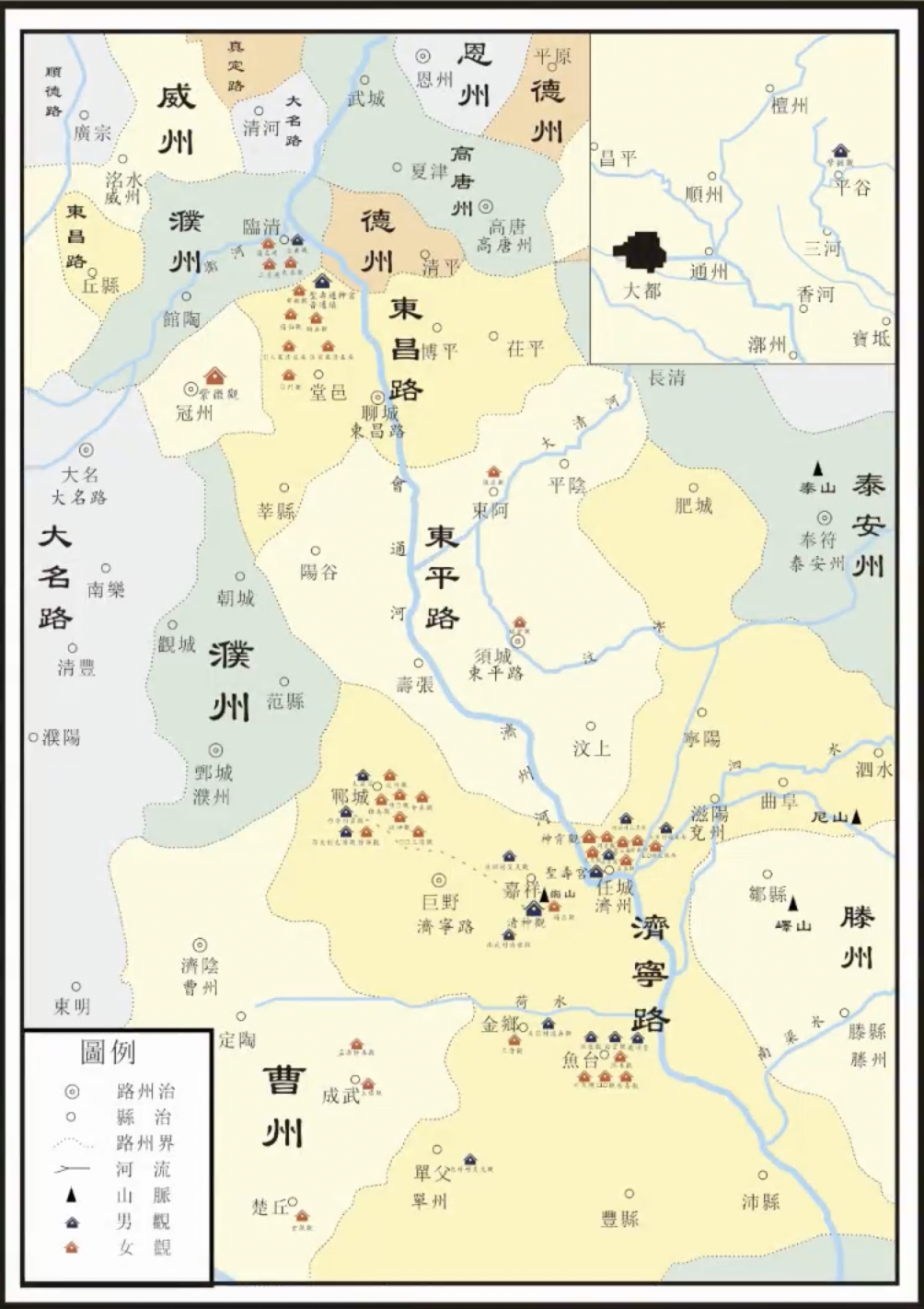

如果将两个宗派图中提到的在地图上标识出,则能看到其主要分布在蒙元时期的济宁路、东平路,即今天济宁、聊城等鲁西南地区,且全真女众宫观的数目要远远多于男众宫观。

▴

张志渊宗派宫观地图

第二,宫观在宗派之图中的排列顺序体现了宗派内部的等级秩序。第一个证据是 M2 中最先出现的三个宫观:郓城县太虚宫、济州圣寿宫、唐邑普通镇圣寿通神宫,全部具有“宫”的最高等级。其中圣寿宫本身就是宗派的总部所在,圣寿通神宫为大功德主严实夫妇所赠与的道观,由观升宫;太虚宫则处在郓城县宫观群的中心。第二个证据是,如果比较碑阳 M1 和 F1 中所列张志渊门下弟子的排列顺序和碑阴 M2 和 F2 中所列宫观的排列顺序,可以发现两者之间存在相当大的对应关系。这实则反映了宗派内部等级秩序隐性的呈现方式;提醒我们关注宗派之图作为图的属性,其对信息的传递,不是如碑阳的文本那样通过因果叙事,而是通过对看似松散独立的信息的编排方式来实现。

与此同时,刻在石碑上的“宗派之图”,对读者/观者来说,又具有文本、视觉和物质三个维度:所谓文本的维度即指铭文的内容;视觉的维度既包括铭文纵横排列架构的整体印象,同时也包括了字体的大小、书法的优劣等细节的问题;物质维度即石碑本身的物质属性对铭文产生的影响,如随着石碑的风化损坏而出现的铭文漫漶和残缺。在这个意义上,双碑信息的呈现方式是非常重要的,特别是立碑者刘志源本身特别强调双碑具有“二铭东西,交为倚用”的目的和呈现效果。主要呈现在三个方面,首先是空间上平行而立;其次,在图像视觉上,除了碑刻整体以外,在部分细节方面也有互为镜像、对称统一的视觉效果,如男众宗派之图,碑首所刻蟠龙浮雕龙尾向外,张志渊在右,李圆明在左,而女众宗派之图,蟠龙浮雕的龙尾向内,张志渊在左,李圆明在右;第三,在文本上,不仅单碑碑阳碑阴的内容相互对应;双碑的内容也相辅相成。由此可见,双碑隐含的信息只有通过对两碑碑阳碑阴的文本、图像内容及其呈现方式的对照解读才能浮现。

双碑隐含为数不少的信息,例如本宗道士(特别是济州圣寿宫高道)长期把持济、单、兖三州(特别是济州)教门的领导权。M1 碑文载张志渊在被石天禄请到济州主持修真观以后,“充道录之职”, 1232年张志渊又将此职位传给其弟子杨志修。而如果结合延祐七年(1320)曹元用《张提点寿藏记》的记载,甚至可以得出一个更惊人的结论,即张志渊宗派在近100年时间里始终把持济州的道官职位。在这个意义上,全真道士立宗派碑,对地方教团有着非常重要的宗教和政治意义:即记录、宣扬、巩固蒙元朝廷和全真掌教双重权威所赋予本宗派的特权,在某种程度上与同为帝国统治阶层的精英家族立“宗派之图”碑或先茔碑类似。华北地区的宗教和宗族积极立“宗派之图”碑,在某个特定祖先或祖师的谱系下定义身份、建构群体,这个祖先或祖师往往受到蒙古统治者的封赐,获得某种可以世袭的特权。

同时,《张提点寿藏记》还显示出1265年后张志渊宗派建设的继续发展。比如圣寿宫提点为本宗领袖,称为“宗主”;崱山清神观的祖师茔,则可能成为埋葬历代宗主的地方;祖师茔、纪念张志渊的祠堂、以及1265年双碑,成为增强派内部宗祖师崇拜和宗门凝聚力的重地。

三、双碑对张志渊宗派的性别化呈现

性别概念在张志渊弟子建构本门宗派中具有明显的重要性,除了用“男众”“女众”的性别概念区分定义宗派之图以外,在图像方面,双碑龙尾向内与向外的安排很可能体现了儒家性别化的空间二元性,即“男主外、女主内”的理念;如果这样的象征意义是合理的,也即双碑的图像设计本身也是有意识地去对应性别化的呈现方式。

双碑分刻“男众”“女众”宗派之图的选择,在现实层面,可能基于一个不能忽视的事实:无论在信众人数还是宫观数量上,女冠群体在张志渊宗派中是不容忽视的存在。而如果全面地比较双碑的内容及其呈现方式,则可以观察到张志渊宗派内性别化的权力格局,这也是双碑隐含的另一重要信息。这种权力格局,在表象上承认女冠群体在本宗的重要存在,但实质上弱化女冠个体在本宗的领导权及其对宗派建设的贡献,主要体现在双碑对主要男女弟子的区别对待上。首先是内容呈现男详女略的特点,F1 对张志渊弟子的描述,原则上侧重女弟子,然内容上仍以刘志源、杨志修等男弟子的角色为主;第二,在词汇使用方面,用“高弟”这一褒扬性词汇来称呼张志渊的杰出男弟子,而用“门人”这一中性词汇来称呼其女弟子;第三,在教门内的地位上,担任超越本人所在宫观的要职、担任教门或州县道官的皆是男道,无一女冠;第四,在建坟地灵堂、组织迁葬、立双碑等宗派建设中的角色皆是男道,而对女弟子只字不提。

关于张志渊门下女弟子的身份、活动及其在宗派发展过程中扮演的角色,有两份宫观碑记可以作为参考。第一份是元好问写于1233年的《紫微观记》,根据 F2中记载,紫微观女冠约七十余人,领袖董守正还是F1中唯一一位除了名字之外,还附有一句“蒙师一言迥然开悟”的女冠。另外一份是刘敏中写于大德六年(1302)的《神霄万寿宫记》。神霄万寿宫也就是 F2 中的“神霄观”,住持萧妙清是张志渊重要女弟子之一。

▴

男众宗派之图(左)及女众宗派之图(右)

双碑及其上碑文

结合以上两文及碑记中对张志渊宗派中女冠群体所描述的内容,可以大致得出以下两个结论。首先,张志渊特别重视吸收女性弟子和信众,特别是来自权势家族的女性。这个选择在当时有全国性和区域性的背景,就全国来看,金元之际部分女冠作为各地世侯、军阀的家人或亲属,起到了联结世侯家族与全真教团、促进两者合作的纽带作用,在全真教团中具有重要的地位;就区域性而言,严实夫人赵效善是张志渊的大功德主,因此,东平府下辖的诸多家族也很有可能追随严实,通过女性入道、拜张志渊为师的方式与其教团建立关系。第二,通过女冠领袖成就的展示,可以见出她们在自律苦修、宫观建设、吸引道众、沟通各界精英等方面与男道无差;而将双碑与两文对照,可见双碑呈现的女冠具有形象上单调、角色上边缘等特点。这种对比,使我们更清楚地看到双碑所隐含的性别话语。

双碑所隐含的性别话语,可以从三个层面做进一步的解读。首先是全真宗派组织下的身份和世系传承机制。对于一个在 13 世纪出家的全真修行者来说,各种全真文献赋予他们的身份标签多重属性,有的身份标签是非性别化的,比如“真人”“大师”等封号男女兼用;而全真教的内丹修行对男女道人来说,在目的和方法上也大致具有一体性。“男道”“女冠”的标签是明显性别化的,但它们并不体现作为个体对于特定组织的依附关系。具有依附性属性的身份标签如“门徒”“门众”,则表明个人的身份由归属某一个宗派而定,然而这些宗派的历代宗师几乎全为男性,虽然当时全真女冠可能在原则上与男道一样具有继承本派宗师地位的资格,但在现实中从未出现过。进一步引申,我们可以发现全真宗派和宗族、禅宗类似,在世系传承的实践中贯彻的是“父系”原则(patriarchal line model),也就是宗派的最高权威只在男性成员之间传承。

其次,蒙元时期北方社会对宗教女性的态度。相比前后历代,蒙元时期的北方社会对全真女冠这样的宗教女性在社会扮演更积极的公共角色是普遍接受且相当包容的。但即便如此,碑刻对杰出女冠的描述,重在女冠群体、宫观内部,很少涉及其在宗派组织中的角色。

第三,在张志渊男弟子主导的宗派建设事件中,我们能够看到,虽然这些男弟子为本宗男女弟子各自立宗派碑,似乎表面上体现了本宗内的“性别平等”:但实质上是通过对男女弟子在宗派传承和建设中所扮演的角色的选择性描写来强化男性成员的权威,以及其在宗派内的绝对领导地位。换句话说,即便是对女性宗派成员的认可,也是男性宗派成员、特别是刘志源等男性宗派领袖的特权。

讲座最后,王锦萍老师提出三点结论。首先,碑刻作为一种公共性的纪念物(public monument),同时具有储存和传递信息的功能。对碑刻所传递信息的解读,需关注碑刻信息多元、立体的呈现方式。文本的、物质的、视觉的信息呈现方式之间,存在相互制约又相辅相成的关系。例如,张志渊门下立双碑分别呈现“男众宗派之图”与“女众宗派之图”的选择,影响了碑阳对张志渊墓志铭的特殊书写方式:以“行”“德”和“男”“女”两组概念区分两篇内容上雷同的铭文。

第二,全真宗派碑同其他碑刻一样,作为一种器物(artifacts),有其自身的制作背景,这个背景往往超越于铭文内容之外。蒙元时期全真道士立“宗派之图”之风盛行,既是出于全真教团宗派建设的需要,也是他们主张、保护自己世袭特权的方式,与军功家族盛行立先茔碑有相似的政治、社会背景。

第三,1265年双碑在文本、物质、视觉乃至空间各个层面呈现出某种对称统一性,是立碑者有意为之的结果。这个统一性在表象上暗示了张志渊宗派组织内的阴阳/男女平衡,隐含的却是性别化的权力秩序,深刻体现了全真宗派组织中结构性的性别张力。对双碑隐含信息的解读需超越双碑表象上的对称与统一,看到其背后隐含的对立与二元。

评议环节,党宝海老师指出,在宗教史或者是社会史研究方面要保持研究者的独立性和警惕性。如本次讲座对相关叙事中张志渊真实师承关系的剖析,实际是通过科学、理性的分析和方法,将神意的记载还原为历史基本真相。其次,对新材料的利用,需要从文本出发,重视金石拓片的完整性,不可忽略碑阴的重要信息;同时,关注书写者和作为载体的书写形式,注重文本研究与物质、图像、空间等全方位研究相结合。