2023年5月18日晚,由文研院主办、兴证全球基金支持的“未名学者讲座”第103期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“人民国家的思想起源——梁启超的政治群学”。中国政法大学社会学院副教授王楠主讲,文研院邀访学者首都师范大学文学院副教授袁一丹主持,清华大学人文学院历史系教授王东杰评议。

讲座伊始,王楠老师指出,研究西方思想固然有助于理解现代潮流和西方历史的演进脉络,但不足以直接理解近代中国文明传统的转换问题,这要求我们回到对中国近代思想家的研究。在近代中国的转型时期,梁启超尝试以“群”为基础建构新的“人民”和“国家”间关系以及相应的政治制度,是现代人民政治与法治国家的最初探索者,而其思想也是从传统政治向人民共和国转变的重要桥梁。本次讲座从梁启超的文章、信件和政治实践切入,探讨其政治群学。

一

王楠老师认为,在救亡的时代,梁启超构想出了一种可以在未来作为总体的中国人民的群体,即“新民”。这是对理想人民群体的表述,兼备力与德。进一步的,梁启超认为万事万物的本质都能用“群”的概念来理解,所有能够凝聚起力量并且生而不灭的存在都是一种群:

是故横尽虚空,竖尽劫劫,大至莫载,小至莫破,苟属有体积有觉运之物,其所以生而不灭存而不毁者,则咸恃合群为第一义……于是乎有能群者,必有不能群者,有群之力甚大者,必有群之力甚轻者,则不能群者必为能群者所摧坏,力轻者必为力大者所兼并。(《说群 序·说群一 群理一》)

基于此带有宇宙论色彩的理解,梁启超反观当时的中国社会现实,主张必须要改造一盘散沙、自私自利的国民状态,使其从“不群”转向“能群”“合群”。这一表述显然糅合了严复引入的进化论思想和乃师康有为在《大同书》里描述的理想的民众状态。但与康有为不同,梁启超并没有将“新民”视为历史哲学意义上的最终存在,而是将其视为可以通过道德建设等方式达到的现实目标。

值得注意的是,在儒家思想中浸淫已久的梁启超显然对中国传统政治有着清楚的认识,即社会处于“静”而非“动”的状态,人们通常是消极地适应身边的小环境和小群体。这从曾国藩在信中告诫其弟曾国潢不要轻易以地方士绅的身份介入地方官的公务中就可窥见一二。在此意义上,“新民”概念代表了一个巨大的范式转化,即不再完全按照之前的士大夫术治理天下,而是要将无是无非、乡愿天下的状态转变为有力的群体。用费孝通先生的术语言之,就是从关系式伦理转换到团体性伦理,从差序格局转变为团体格局。如此,“新民”集体的意涵便打破了儒家传统的“对待式”关系,其中的每一个个人都将归属于一个群体。

▴

梁启超(1873.2.23-1929.1.19)

王楠老师指出,梁启超在构建这一抽象的人民概念时,既受到了卢梭的影响,也运用了本土的思想资源。社会契约所建立的公约实际上建立了一个大群。在卢梭的启发下,梁启超对“仁”的理解超越了郑玄“相人耦”的、通过彼此交感互发而成为一体的定义,将其定位于人超出小我、达到与他人共处的大我的体悟,并由此汇聚为强有力的集体——国家。这一抽象的人民国家表述已经非常接近卢梭所谓的具有统一生命意志的公共大国的意涵。此外,梁启超还运用阳明心学的良知论和华严宗的羯磨性海之说,来建构接近卢梭的公意和涂尔干集体良知概念的“普遍意识”和“总体精神”。他指出,社会的真正实体并非有朽的物质性存在,而是在所有成员精神的相互作用下形成的巨大的精神整体。

在上述理解下,梁启超以“群本位”重新诠释了权利、义务、自由等观念的价值。在权利方面,权利并非个体权利,而是人人对于自己应负的责任;保卫权利不是为个人而保卫,而是将自己当作群体中的普遍成员之一去保卫,私人权利不过是国家或全体权利的单位而已:

一部分之权利,合之即为全体之权利;一私人之权利思想,积之即为一国家之权利思想。(《新民说》)

就义务而言,义务是人人对群体应尽的责任,此一责任源于群体对个人的恩情和个人对群体依赖的关系,梁启超将传统的人际互赖,转化为个体-集体的互赖:

若夫相聚而成一群,所以乐有群者,为群既立,而我可借群之力,以得种种之权利也。然群非漫然而能立者也,必循生计学上分劳任功之大例。(《新民说》)

自由则更非个人任意之自由,而为团体之自由,实为普遍的自律:

自由云者,团体之自由,非个人之自由也……故真自由者必能服从。服从者何?服法律也。(《新民说》)

在此基础上,国家在梁启超的理论中就成为了有人格的有机实体,是人民总体精神的代表,实为一人民团体、人民国家。

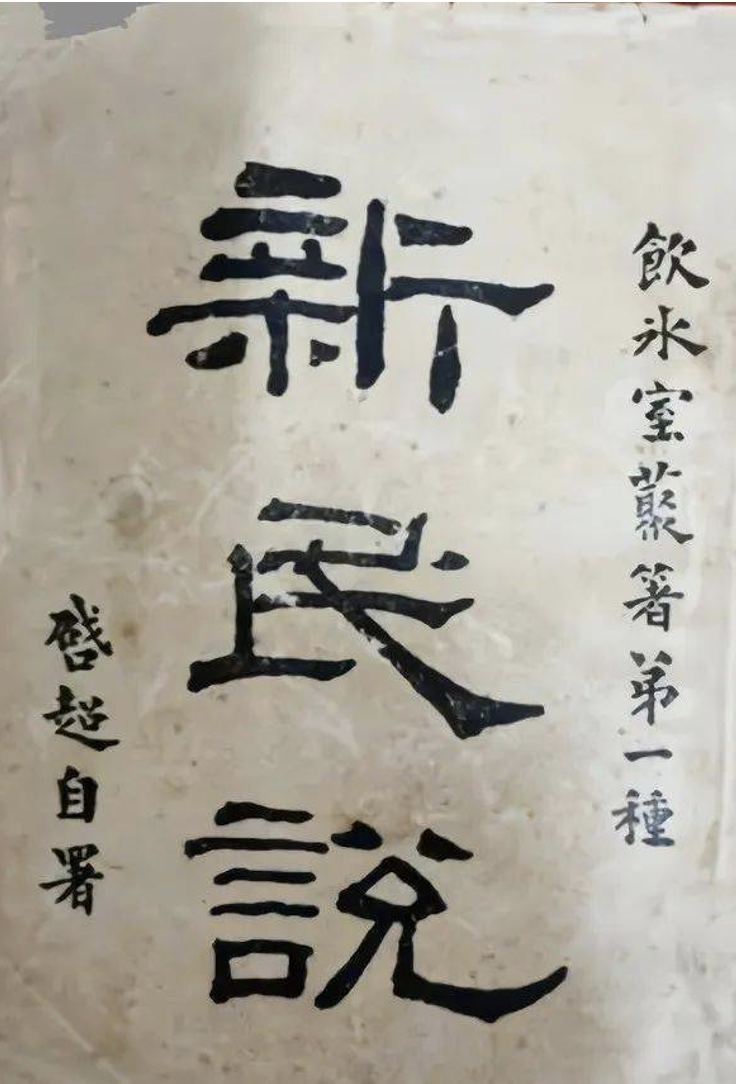

▴

《新民说》书影

王楠老师指出,梁启超在1906年自美国考察归国后就意识到,人民达不到自由和自立状态之时,仅仅通过革命是难以实现新民的理想状态的。梁启超认为,这必须由智者或强人“假众力以禁强暴”,用法的约束和限制,塑造有纪律和秩序的人民。在现实操作层面,梁启超同时回到了霍布斯和荀子的思想,主张借助主权者(或儒家所谓的圣人)的法治来实现总体秩序。梁启超并非不熟稔儒家传统的名教秩序的作用机制和意义,此时有意识地提高荀子的地位,并不意味着否定传统的道德和秩序本身,而是基于对中国政治演变的认识而发生的理论转向。他认为,中国政治的演变向着宗法贵族制衰落、一君主政的方向发展,“内封建、外郡县”的体制,实为以儒家名教和等级伦理秩序为内在支撑、君主-政法制度为外在总体秩序的社会。在此情况下,上专下散,举国皆私;社会乡愿化,流于表面遵守规范。这就造成了“夫政府民人痛痒不关,爱国之心因以薄弱”(《论中国人种之将来》)的局面。

▴

梁启超与子女在日本

通过批判传统政治社会和用法理学的方式重新解释儒法传统,梁启超改变了传统的政统和道统关系,实现向人民国家的范式转化。在这一范式中,所有个体都被普遍化为“国家”的成员,“人民”为国家之体,政府和领袖是国家人格的具体承担者,君主则在相当程度上被限制在新的道统界定的政统之中。

二

王楠老师认为,在这一人民国家的理论构想中,梁启超心中的理想政治模式是开明专制与立宪政治平衡后达成的虚君共和制。一国之中应该有一专制者,其拥有强制权力并凭借制度和法律维持社会秩序。开明专制要求专制者着眼于整体利益而立制,消解国群内部的斗争,增强对抗外群的竞争力。梁启超将传统君主转化为服务人民也领导人民的国家领袖,这一“人民的开明君主”既集中了更大的权力,又被要求具备更强大的卡理斯玛。但另一方面,梁启超又将此种开明君主制视为某种政治本体,在现实中需要以宪政来限制专制者的权威,以社会精英的参政来约束君权。

总而言之,梁启超的政治设想是在“人民国家”的基础上,建立一种新的“君”“臣”“民”之间的牵制与平衡——这既是现代总体国家与中国传统政治的融合变形,也是传统儒法政治的重大转化。在其中,责任内阁是相权的转化,国会和议院则发挥代表民意、监督政府的作用,社会精英不再是科举考试选拔出的官僚士大夫,而是中央和地方议会中的民意代表。

▴

1905-1906年,清廷派遣五大臣出洋考察宪政

梁启超的此等政治设想贯穿于其在清末民初的政治活动中。当清廷在1906年发布官制改革方案,未计划建立责任内阁、意图保留君权和专制权威时,梁启超旋即主张速开国会,并从此成为立宪派和国会请愿运动的领袖,组织建立实为政党的政闻社,提升人民的监督权力。在辛亥革命建立共和政治、总统民选后,梁启超希望袁世凯能够实行开明专制,在新结构中扮演“虚君”的角色,让其他人掌政府事。在袁世凯称帝后,梁启超坚决反对复辟,认为君主在辛亥革命的冲击下已然祛魅,中国已无法回到君主制,袁世凯在立君不立宪的情况下只能是一个专制者。

就此而言,梁启超政治主张的变动,是其按照变化的现实逻辑坚持自己一贯思想的反映。在一次次遭遇挫折后,梁启超痛苦地自白道,中国的困难在于“旧国难存而新国难立”:

吾友徐佛苏当五六年前常为我言,谓中国势不能不革命,革命势不能不共和,共和势不能不亡国。吾至今深味其言,欲求所以祓此妖谶者而殊苦无术也。(《异哉所谓国体问题者》)

王楠老师认为,梁启超显然意识到,他虽是造成当前局面的参与者,虽看到了历史的走向,但最终还是要被历史宿命裹挟前行而无可奈何。正如梁启超在给女儿令娴的信中所写的那样:“在中国政界活动,实难得兴致继续,盖客观的事实与主观的理想,全不相应,凡所运动皆如击空也。”他没有办法让客观的事实对应主观的理想,所做的事情都不能成功。

讲座最后,王楠老师总结认为,重返梁启超的思想研究带来了一个颇具挑战性的问题,即近代中国能够或可能建立一个怎样的政治和国家。以后见之明答以当前的道路选择,尚不足以揭示思想传统与历史传统的推动作用;而不管是以西方普遍主义的理论来考虑这一问题,还是以厚古薄今的态度感叹理想时代的消逝,都难以符合真实的历史过程。梁启超的努力和宿命式的结局提示我们,近代的思想家们显然对当时的政治结构和历史传统有着深刻的认识,其思想和实践在面对近代中国转型的巨大难题时,发生了深层次的转换,以至于他们已经在一定程度上预知自己的命运,但又对摆脱这一命运束手无策。在这一意义上,思想是沿着国家命运的轨道而演变的,而非超然独立的。这就需要一种更历史的、更深层次的思想研究。

评议环节

▴

讲座现场

评议环节,王东杰老师认为,本次讲座从梁启超的政治观点入手,兼顾理想与现实的两面,把握住了梁启超以均衡的方式处理多元的观念这一线索,尤其是很好地解释了梁启超在政治主张与行动上的深层次思想转换。之后,王东杰老师就人民国家的概念与王楠老师商榷。

首先,王东杰老师认为讨论近代中国“人民”和“国家”之间的关系存在两种模式,一是以国定民,二是以民建国。在20世纪初民族国家大竞争的国际环境下,中国近代的思想家们秉持着一种应战的思维,主要关心传统中国应该如何转变以应对国际挑战。梁启超的“群学”思想深受严复影响,强调群的一体性,而旅日和旅美的经历则更加强了其国家主义倾向。因此,梁启超是在国家的框架下谈论人民,在研究其人民国家的理论时,应当对国家的分量给予足够的重视。

其次,将人民与国家联系起来讨论,标志着近代思想与传统政治的大断裂,但要注意其下尚有政治立场不同导致的小断裂。共享诸如“人民”“国家”等语汇的时人可能秉持着不同的政治立场。因此,应该采用历史力学的方法论,考量不同力量对同一主题的塑造,而非预设一种单线的思想演进过程。

最后,在探讨中国能够或可能建立的政治或国家时,应该采用一种“复数的传统观”。中国历史上存在着前帝制传统、帝制传统、新文化运动传统、苏俄传统和改革开放传统等等。多种传统要素的融合构成了当下生活的不同思想资源和工具箱,不能罔顾传统的多样性而去言说一个单一的中国传统。

王楠老师感谢王东杰老师的评议意见,并对如何开展思想研究做了进一步的阐述。王楠老师认为,如果能够将思想研究的对象和主体放置在其所处的历史情境中,例如王东杰老师特别强调的国家和组织化心态,并不一定会削弱理论深度和理论价值,反而可以避免空洞地提出问题,或者在某种线性论的预设下提问。从这一落在历史时势的研究方式入手,研究思想家们针对其所处的历史情境的思考,应该能够更加贴切地达致理解。

最后,现场师生就如何理解中国思想家与西方思想家在理论表述体系化方面的差异、中国思想史研究方法、梁启超在不同的政治条件下可以运用的资源、皇帝在中国的形象等问题展开互动。至此,本次讲座在热烈的气氛中结束。