2023年5月12日晚,由文研院主办、兴证全球基金支持的“未名学者讲座”第102期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“天低宇宙宽——十八世纪五台山的宇宙政治”。北京大学社会学系助理教授张帆主讲,文研院工作委员、北京大学历史学系教授昝涛主持,北京大学历史学系教授罗新评议。

张帆老师首先用北宋士大夫张商英所作的《咏五台山东台》一诗引入了讲座标题。张商英叠合了来自不同文明的因素,既是官僚、文人、儒生,也是佛教居士。作为居士的张商英曾几次登临五台山,留下诗句:“迢迢云水陟峰峦,渐觉天低宇宙宽。”张帆老师认为这是一个颇具启发性的隐喻,因为“天”这一意象常与皇权联系在一起,而“宇宙”则指代一种超越性的宏阔时空尺度。从张商英“天低宇宙宽”的独特空间体验出发,她引入了讲座中的一个关键概念:宇宙政治(cosmopolitanism)。

英文中“cosmopolitanism”一词常被翻译为世界主义(cosmopolitan-ism),同时也可以被理解为宇宙政治(cosmo-politanism)。张帆老师指出,“世界主义”强调不同文明系统在横向上的流动性、开放性和复合性,这也是她的旧文《非人间、曼陀罗与我圣朝:18世纪五台山的多重空间想象和身份表达》侧重的方面;而她在讲座中更想强调的是“宇宙政治”:这种政治过程不简单依托于行政、官僚或军事、武力,而是基于对宇宙的某种想象和理解,调动人、神与自然之间的关联。这种视角能够从围绕五台山展开的多重叙述和多重认同所体现的“多”,回归到中国文明体系何以为“一”的问题。

具体到18世纪的历史格局,张帆老师指出,通常有两种研究理路:其一是儒教中心主义的视角,其二是“征服王朝”的视角。张帆老师认为,前一理路对朝贡体系、大一统的强调,不足以理解中国文明内部的复合性,而且常与帝国绑定,然而文明体系本身扩张和收缩的节律并不一定与帝国同频。而后一理路中的讨论则常依托于各种形式的二元对立,例如农耕与游牧、官僚与土司、圣王与佛王等二元结构。杨念群老师新著《“天命”如何转移》提出一种“宫廷与园林”的二元格局,将视角从“以道系统”转换为“以地系统”,强调对地理空间的关注。张帆老师认为这一点很具启发性,但还可以进一步增添“山林”维度,因为在宫廷和园林这样的皇权空间和人文景观之外,作为自然与人文双重空间的山林既是不同文明体系交流、叠合、转化的场所,也具有宏阔的时空尺度,具有超越于皇权的文明性。接下来,讲座就以18世纪五台山为例进一步说明这一点。

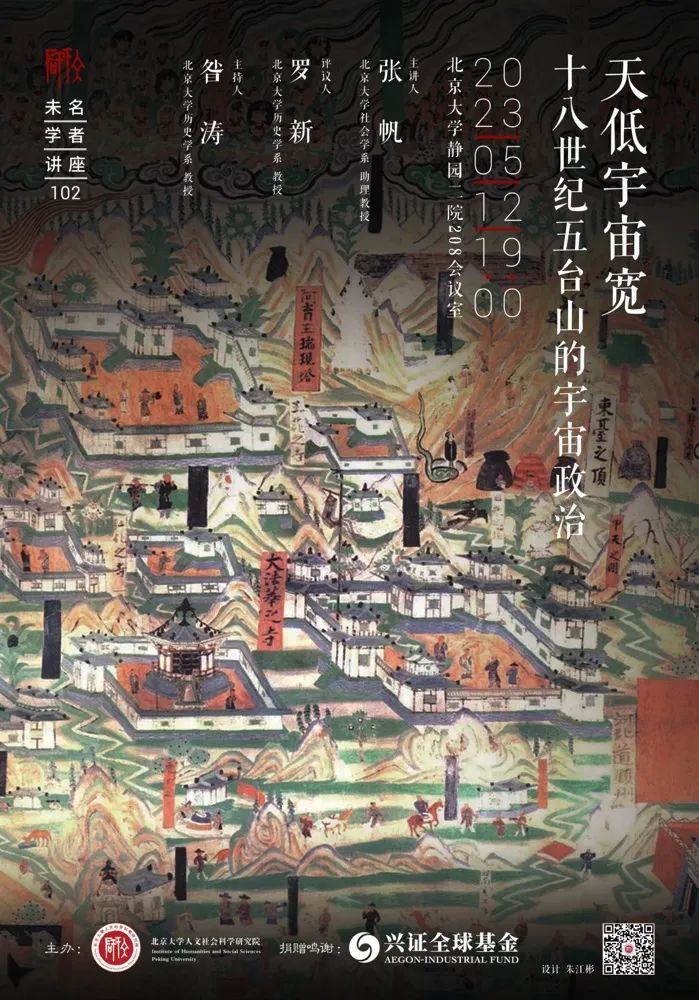

具体到18世纪的空间格局,张帆老师展示了绘制于1811年的《大清万年一统天下全图》,其中直观地呈现了北京、拉萨、五台山以及五岳等山林的坐落。张帆老师指出,在明代记载中仍有野兽、土匪出没的五台山,此时已成为帝国腹地的一个重要的商贸集市和神圣中心;作为帝国边陲的西藏及其内部各区也得到了比较准确的描绘,此时西藏已取代了印度成为“西天”,也是五台山“梵僧”的主要来源地之一。明清两代,五岳的格局经历了重新布局,四大佛教名山体系也日趋成形,显现出气象不同的“宫廷-山林”格局和宇宙图示。对于清代五台山的研究常常以清廷借助藏传佛教对蒙藏进行统摄为出发点,因此五台山常常和清的内亚性相关。这固然是理解18世纪五台山的基础,不过,山林不简单是一种符号体系,被吸纳到政治话语中成为工具,更是物质性和精神性空间,具有超越性和生产性,超越于一时一地的政治格局,持续不断塑造着对世界的理解,从而形成社会的基础。以下将通过对18世纪的四个五台山文本的解读,来阐释这一点。

▴

大清万年一统天下全图

嘉庆十六年(1811)

一、“沙门亦天地间一物耳”

有关18世纪五台山的第一个文本是镇澄的《清凉山志》。是书写于1596年,1754年江苏淮阴的聚用长老在朝拜五台山后重新校正刻板,在20世纪初期,印光法师再次将之编辑重印。因此可以说,《清凉山志》不仅是镇澄的个人写作,在一定意义上能够代表明清时期汉传佛教僧人们对五台山的理解和想象。张帆老师在旧文中提及,在这一文本所展现的佛教世界中,帝国所在只是南瞻部洲的东北隅,帝国疆域所及仅是“不思议界”和“非常之境”之下的“常境”;而作为“世间圣”的中国皇帝以及尧舜孔周等等圣人也都处在世界秩序的最底层,他们之上仍有佛菩萨等“超世间圣”存在。

在讲座中,张帆老师希望进一步说明,在这样超越性的世界中,《清凉山志》也同时展现了五台山生生不息的有情众生。其中着墨颇多的一个是耶律楚材,尤其是在劝阻元世祖征调沙门西征时,他和另一位官员萧守中展开了辩论:

大夫萧守中曰:沙门不征不役,安坐而食,耗国累民,必此类矣,请除之。楚才曰:人之生也,万事天定于未生之前,故人力不能加损与夺于既生之后。世有辛苦而饥饿者,有安逸而饱足者。修短苦乐,寿天穷通,万状不齐。虽孔明之智、项羽之勇、颜回之贤、尼父之圣,亦不能移其毫发,岂彼沙门能穷吾民,耗吾国耶?故万物系天,天与则生,天夺则死。沙门亦天地间一物耳,其亦天养之也。天且宥之,子独不容,隘亦甚矣。守中曰:释者不自生活,从民乞食,民与则饱,不与则乱,犹乳母之哺赤子。公言天养,不亦谬乎!楚材曰:今夫赤子咽疾,不能下食,母能乳之乎?富贵之家,列鼎而食,一朝疾作,粒米不度,非天命乎?农夫之家,早春耕植,盛暑耘锄,秋未熟,夜霜杀禾,民饥而死。故岁丰民不疾,而后得养,乃天养也。故天之于物,不拣夷狄禽兽,使各遂其生,各得其养,此其所以为天也。

耶律楚材是出生于北京的契丹贵族,后服务于蒙元王朝,深谙儒教体系和文人传统,是佛教居士,也是一位类似于张商英的复杂人物。这个故事不见于正史,但在清初佛教文献《续灯正统》《南宋元明禅林僧宝传》等中有不同版本的记载。在这场辩论中,耶律楚材将主导人生死丰养的一个重要角色提到台前来,那就是“天”。佛教虽然强调超越性,但是耶律楚材依然认为,沙门和所有有情众生一样,都活在天的庇护之下,“未生命定于天,生而乞食于天”。山的这种生杀予夺养育万物的能力,还体现在山志所记载的“土疗恶疮”“雨有合香”“谢平遇仙”等感通故事中;山间的土与花草能够治疗疾病,祈雨七日后能迎来丰年,这都显示了五台山是有情众生与天相连接的一种机制。而天将众生的生命收回的能力,则体现在诸多普通信众坐化的感通故事中。

通过细致的文本爬梳,张帆老师认为五台山在这份文本中成为了一种沟通两种世界的媒介——一面是超越性的佛教世界,一面则是有情众生所生活于其间、以天为生命源泉的世界。

二、“顶礼文殊菩萨”

有关五台山的第二个文本是清代第三任五台山大喇嘛老藏丹巴于17、18世纪之交主导撰成的汉文《清凉山新志》。《新志》的基础是阿王老藏于1661年编写的汉文五台山志,被称为“旧志”,已经散失,只余阿王老藏的序言被收入其中。虽然《新志》以汉语书写,但其编写者仍以蒙古或西藏的喇嘛为主。第三个文本是章嘉若白多吉于18世纪中后期用藏文写作的《圣地清凉山志》,其他参与编纂者也均为藏传佛教信徒。这两部书因此能够呈现17至18世纪藏传佛教信徒的五台山想象。

尽管五台山很早就进入了藏传佛教体系,但其被纳入藏传佛教的叙事乃至世界想象中,却是相对晚近的事情。在编写《新志》时,老藏丹巴就体现了将五台山纳入这一版图的努力。例如,在叙及五台山灵迹时,他于小注解说中插入了大量“梵僧”的行迹。其中介绍“娑罗树”时,他又为镇澄版山志中虚指的梵僧赋予了五世达赖喇嘛的身份,并且将此事安插进了1652年奉召入京这一官方历史叙事中。张帆老师指出,由于18世纪佛教世界的神圣中心已从印度转移到了西藏,文本中的“梵僧”“西天”所指代的地域通常指西藏;因此无论是对于圣迹意味的改造,还是对历史细节的丰满,老藏丹巴都采用了文人叙事、历史再造的技术,将藏传佛教世界扩张到了位处帝国腹地的五台山。

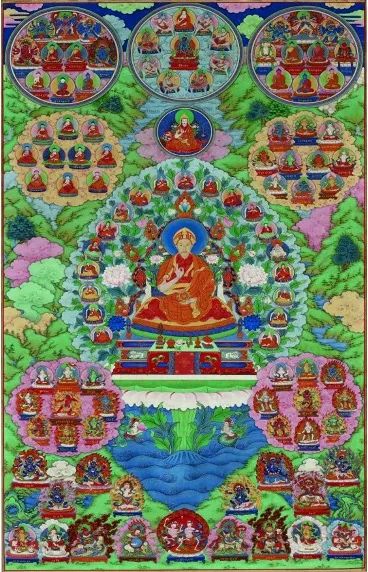

而章嘉若白多吉所采取的技术则是将五台山“坛城化”。张帆老师指出,其实在藏地自身的文明体系中,藏区本土的神山崇拜也经历过类似的改变,佛教传入后,原先区域性的、有具体面貌的山神,被逐步统合进了一个彼此关联的超越性网络中。而五台山的“坛城化”,同样是进入这一网络的过程,张帆老师将之分为四个步骤。第一步是“顶礼”,也即确立坛城的中心;就五台山而言,其中心自然是文殊菩萨。第二步是“观想”,也即在观想神山的过程中建构出五台山所在的宏阔佛教世界。第三步是“加持”,也即将五台山安置在一个具体地理坐落中,包括各种矿物质、花草树木、人物等等。最后一步是“护法”,也即确立边界,以护法守卫。

▴

坛城

张帆老师指出,藏传佛教僧人以文字叙事或密教坛城作为拓展世界的技术,拓展的过程是一个不断容纳异质性的过程,五台山在这个过程中成为了一种并接各类异质性因素的转化性空间,将不同要素转化并锚定在藏传佛教世界中。五台山进入佛教世界之后,也出现在了西藏本土的地理空间中,例如拉萨南部就有名为五台的神山。以五台山作为转化机制,汉地的地理和历史叙事以及皇帝形象都进入到了藏文文献的历史叙事中,成为锻造内地于边陲一体化时空想象的基础。

▴

左:藏传佛教中的清朝皇帝

右:西藏的五台山

三、天子与山川

第四个文本是乾隆年间编纂的《钦定五台山志》,其编纂机构方略馆汇集了汉族儒生、汉族佛教徒、满族的藏传佛教徒等等文明背景各异的官僚,可以说也是一种文明杂合的产物。张帆老师在旧文中讨论了这一文本如何通过改塑圣迹来确立皇帝在神圣空间的中心地位。一方面,清代皇帝朝圣时所建筑的行宫、留下的如“射虎川”等行迹均被纳入圣迹,皇帝行迹也取代了佛菩萨的行迹成为组织五台山空间与地景的新线索。另一方面,乾隆也曾在指代文殊菩萨的“曼殊室利”与“满族”之间作语音上的比附,进而抬高和证成自身在整个政治体系中的位置。

此次讲座则重点讨论了《钦定五台山志》中帝与天、山与灵的关系。张帆老师指出,康熙和乾隆前往朝拜五台山的时间都在春夏之交的农历二月或三月,并留下大量咏赞雨雪的诗句和画作,例如“三度五台三度雪,名山灵应真殊绝”“六见山灵显神异,廿年清跸五台來”。不仅如此,驻跸五台的乾隆还时时收到各地有关雨雪的奏报,这些都被看作是五台山“灵应”之证。此处的皇帝虽是人间世界的主宰者,但又无法控制雨雪与粮产。时臣穆尔萨曾在上言中对“天之化育万物”与“圣人之治天下”做了结构性的并举,就很好地表现了天与皇帝间这种彼此映照、上下有别的关系。

▴

清张若蔼镇海寺雪景二幅

此种对天的崇拜在中国历史中有漫长的传统。在先秦时期,天在山间成雨、雨带来丰产与生计的信仰使得山川祭拜在各地出现。秦汉时期,民间性、地方性的山川祭拜开始被整编进一个由皇帝垄断的祭祀体系。山在这一网络中成为沟通天地的工具,一方面具有生成云雨、带来丰产的宇宙政治意义,另一方面也使皇帝能够通过封禅、巡狩等仪式活动检视各地政绩。在这个意义上,山川不仅仅是政治的符号工具,山川格局及其灵应本身就构成一种政治过程。因此在明清之际出现北岳北移,重整五岳格局,并缔造四大名山,以符合帝国的宇宙格局;清代皇帝规范地追随《礼记·王制》对巡守山川的定制,在二月朝拜五台,以敬天丰产。

张帆老师由此指出,五台山在这个意义上相当于清王朝在更广阔的国土中扩张宇宙政治的一个铆点,并成为了在纵向上与天并接、横向上与蒙藏并接的转化空间。

▴

张帆老师在讲座中

讲座最后,张帆老师将作为“翻译空间”的18世纪五台山喻作不同语言互译的四体碑。她总结道,五台山通过在各个侧面刻写不同文明体系,实现了“一”的表达;不过比起语言的翻译远为复杂的是,五台山这个“‘化’外之地”实现了纵向的“天-人”与横向的“汉-藏”这两个方向的翻译。镇澄《清凉山志》背后的汉地佛教传统,是在天人之间作纵向翻译。而在老藏丹巴、章嘉若白多吉所代表的藏地佛教体系中,梵僧的历史叙事与坛城的空间想象均是汉藏两种文明体系的横向翻译。《钦定五台山志》不仅拼接了以儒教为中心的皇权体系与佛教体系,还连接天与人,可以说实现了横纵两个方向的翻译。张帆老师认为,“宇宙政治”这一概念因此能更完整地呈现出18世纪的中国帝国在政治扩张过程中对宇宙空间的拓展,以及对文明体系由“多”化“一”的转化;对“‘化’外之地”的关注,或可推广为在区域研究中思考跨区域、跨文明、跨国家问题的新路径。

评议环节

▴

罗新老师评议

评议环节,罗新老师首先肯定了讲座在人类学理路中讨论清代五台山的启发性,但同时指出,在讨论精神性的同时也可更多考虑现实统治以及物质性因素的影响。罗新老师认为,五台山所处的农牧交界地带对于蒙古世界而言具有非常重要的物资交换意义,因此除了文明扩张的因素之外,也可以思考清廷经营蒙古的统治策略在五台山被抬升为藏传佛教神圣中心的过程背后扮演的角色。昝涛老师也认为,可以在地理、民族等更加“质料”的层面来思考文明,并考虑治理术在帝国政治空间扩张中的推力。在场的陈志远老师和庞亮老师也参与了讨论。陈老师就五台山进入藏传佛教世界有无汉地再次克服“边地情结”的因素、清代五台山有无确定的朝圣路线等问题提问。庞老师就“世界主义”的政治观与文明观、儒教思想体系自身的超越性等问题与张帆老师展开讨论。

▴

昝涛老师在讲座现场

张帆老师在回应时指出,在诸多定义“文明”的脉络中,莫斯、涂尔干的定义有些模糊,埃利亚斯、福柯的定义又太强调约束性的仪节。张帆老师同意罗新老师的意见,认为“物质性”的确是文明中相当值得考量的要素,希望未来能够进一步把“自然”带入讨论中;至于讲座中对统治策略的回避,其实是希望在既有研究的基础上强调类似“天”的超越性存在如何约束着权力本身。

问答环节,张帆老师就五台山在现代文化中的形象再现、五台山知识在汉藏间的传播方向等问题作了回应和解答。