2023年5月7日上午,由文研院主办、兴证全球基金支持的“未名学者讲座”第101期在举行,主题为“丝绸之路在盛唐之后的重构与新生”。普林斯顿大学东亚系暨历史系助理教授文欣主讲,北京大学历史学系助理教授付马主持,文研院学术委员、北京大学历史学系教授荣新江评议。

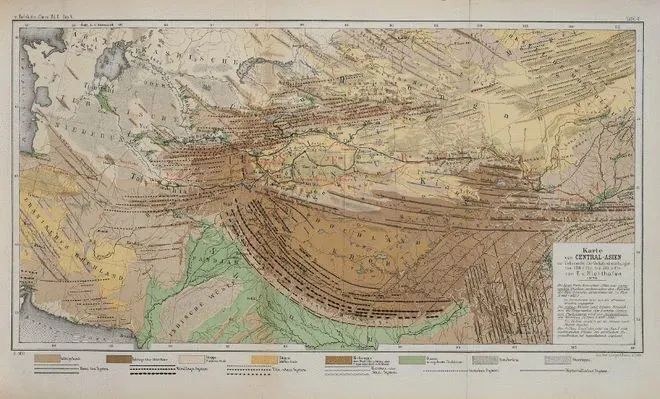

本次讲座基于文欣老师在普林斯顿大学出版社所出新书The King’s Road: Diplomacy and the Remaking of the Silk Road,通过对敦煌藏经洞发现的多语言文书的讨论,重新思考丝绸之路的历史与概念。“丝绸之路”是一个复杂的概念,尽管在李希霍芬之前,德语学界中已有人用过该词汇,但1877年李希霍芬的著述首次将“丝绸之路”限定于中国与地中海世界之间,在希腊罗马和汉代史料的基础上提炼出来并系统研究,可视作这一工作的起点。百余年来,这一概念变得极为丰富多彩,在中西文世界中被广泛使用,似乎失去了比较明确的指涉。如理查德·富尔兹(Richard Foltz)在《丝绸之路上的宗教》(Religions of the Silk Road)一书中称“丝绸之路可以是你想像得到的任何东西”。近年部分著作更是以“丝绸之路”作为全球史的代称(如Peter Frankopan, The Silk Roads: A New History of the World 和 Christopher I. Beckwith, Empires of the Silk Road, A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present)。同时也有学者反对“丝绸之路”概念使用的泛化,如英国学者鲍尔(Warwick Ball)认为“‘丝绸之路’已经变成一个既花里胡哨而又轻松省力的学术生产机制……到达了疯狂且无法阻挡的地步”。如何正确使用“丝绸之路”概念成为研究者面临的困境,亦是本书讨论的主要问题。

为充分认识盛唐之后丝绸之路的性质,我们需要充分利用敦煌藏经洞文献,考察该时期丝路之上的旅行社会史。敦煌是丝绸之路上最重要的城市之一,莫高窟第17窟藏经洞因其所出大量中古时期文献而早已为天下所知,其中八成以上是汉文文书,大部分是佛经,汉文之外还有藏文、于阗文、粟特文和回鹘文文书,甚至还有希伯来文文书(Pelliot Hébreu 1),类型与内容多样。本书讨论的地域空间虽然基于敦煌,但也涉及其周边的几个重要地点,包括于阗、西州(吐鲁番)、甘州(张掖)乃至长安、开封等,包括绿洲城市国家与中原的政治中心。讨论时段则主要在归义军时期(848—1036年),藏经洞所藏该时段的材料最为丰富,展示了盛唐之后丝绸之路的景象,为我们研究丝绸之路的转型提供了丰富的资料库。

▴

收录于李希霍芬1877年出版的《中国》一书中的丝绸之路地图

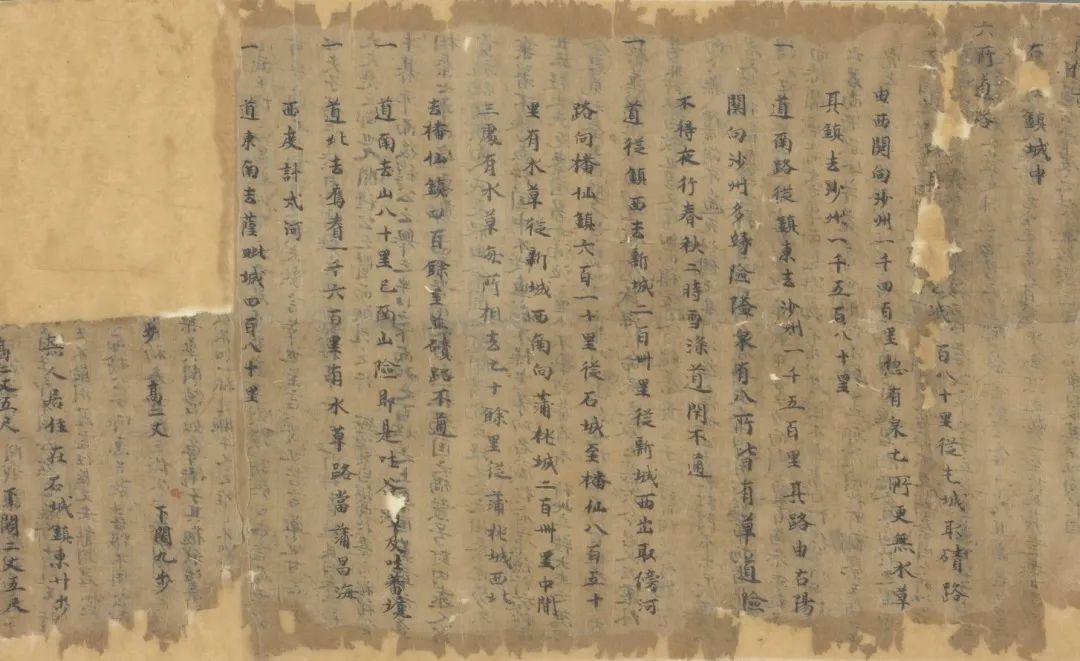

接着,文老师以旅行的社会史为线索,讨论敦煌世俗文献能够在何种程度上还原长途旅行者的世界。首先,敦煌人在出行之前需要占卜,预测旅行顺利与否,确定合适时间,这是开启旅行的第一步。下一步则是获取旅行工具,敦煌文献中有大量雇驼契,如P.3448v所见“百姓善通、张善保二人入京。……雇拾岁黄骆驼一头”。当然,长途旅行也需要借助他人之力,如S.1475《远行社条》反映社内成员为外出者做准备、办宴席的行为,展现旅行背后复杂的社会关系。旅行活动离不开对地理空间的把握。敦煌有大量地理类文书,很可能被出行者使用。如S.383《西天路竟》记载东京以西各重要城镇间的行程及所用时日,成为旅行者的指导文本;也有对具体道路的记载,如P.5034《沙州地志》所见石城镇到沙州的道路,称“其路由古阳关向沙州,多缘险隘,泉有八所,皆有草,道险不得夜行,春秋二时雪涤,道闭不通”,给出基本道路信息,更为直观明确。更细致的记述还有杏雨书屋藏羽32《驿程记》,反映极有可能是归义军使团的旅行者从今内蒙古到山西的行程,详细记录了每日行程及沿途之堡、馆、驿,速度在每日60—66里,是研究长距离旅行社会史的重要文本。在汉文文书之外,还有有关汉僧西行的藏文介绍信(IOL Tib J 754),同样体现河西走廊的旅行行程。

▴

敦煌文献P.5034《沙州地志》

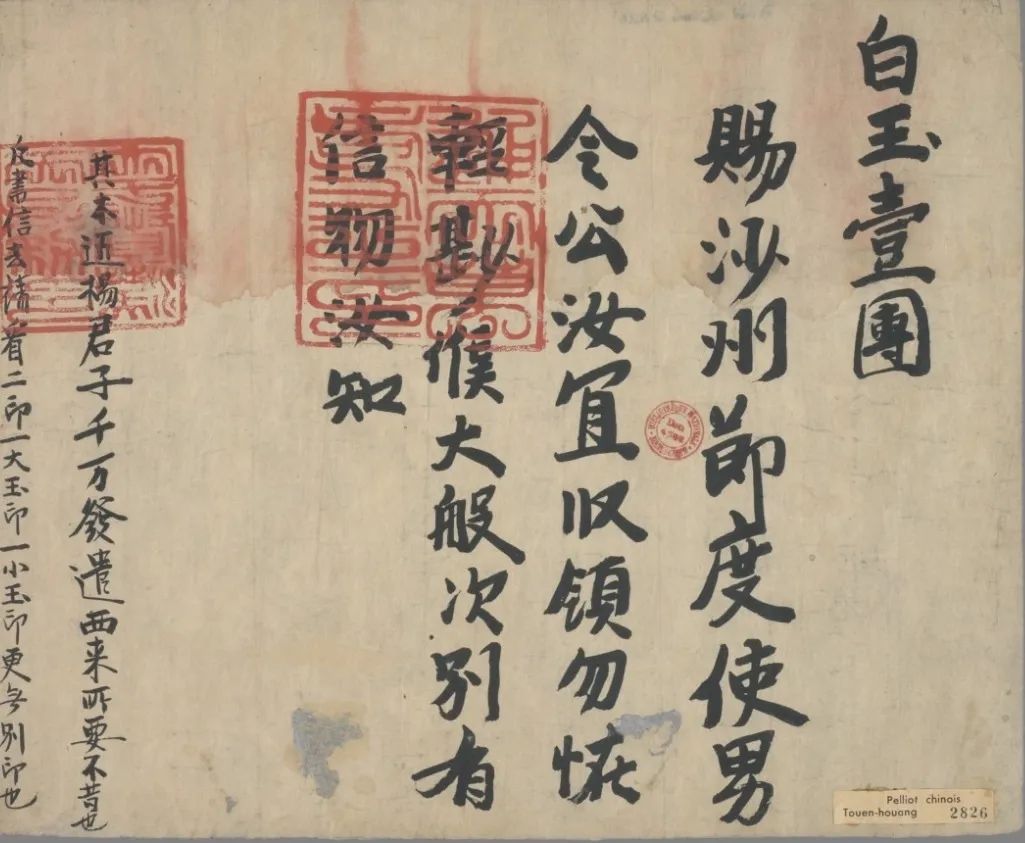

从敦煌官府的角度出发,我们能够考察另一层次的旅行者及其同当地人的关系。以归义军使府的“入破历”为例,酒账、纸破历所见“天使”“于阗使”“甘州使”等体现政府官员为各地使者提供生活物资。旅行者也常常携带着给路过地方人群的礼物,如P.2826《于阗王致沙州节度使书》反映于阗使者携白玉之礼来到敦煌。可见长途旅行者与不同国家、地域之间有非常复杂紧密的物资交换关系,而这往往以礼物的形式进行。跨地域乃至文化的交流一定涉及语言沟通问题,为尽量破除交流代沟,双语对话手册被旅行者携带、使用。如敦煌所出S.5212v文书,以婆罗谜字母音写汉语-于阗语对话手册。另外P.5538v也有梵语-于阗语对话手册,其中有“kūtrra gatsasī/ vañāṃ kū ṣṭa tsai 你去哪里?caina-daiśa gatsamī / caiga kṣīra tsū我去中原”的表达,能够帮助旅行者在某种程度上克服语言不通的困难。以使者为代表的旅行者同样携带着私人书信,他们也成为送信者。盛唐之后西北地区驿站系统渐弛,使者便兼负书信传递者这一社会角色。P.3936《甘州丈人丈母致女婿女儿书》所言“人使如流,都无一字”便生动反映了这一点。使者也会对其政权负责,将沿途所见归纳成文上报,藏经洞便出有多件于阗文使臣报告。此外,游人也会在各地留下痕迹,抒发所感,如敦煌石窟中的游人题记。最后,在结束旅程之际,还需向当地接待者表达感谢,即为谢状。至此,一段旅程基本完成。幸赖以上丝绸之路沿线社会史材料的存留,我们得以重构中古时期东部欧亚大陆旅行者及其活动的图卷。

由此,我们能够重新审视“丝绸之路”这一概念,讨论其能否被用来形容这一物品与人员交流的网络。部分学者对此持否定态度。如郑智明(Justin Jacobs)即认为“丝绸之路”完全是一个现代的概念。其对于它所描述的(古代中央欧亚)的历史人群来说,不但是完全陌生的,甚至可能是无法理解的。鲍尔(Warwick Ball)甚至指出各语种古代文献里“都没有任何材料,哪怕暗示了丝绸之路的存在”。对该问题的解答仍需利用敦煌文献。如P.3270《傩歌》有言“莫愁东路闭塞,开春天使至前。进奉盘龙大锦,绫罗绢彩数般……向西直至于阗,路润越于铺绵。进奉珍玩白玉,绵绫杂彩千端”,反映丝绸等织物的流行,并与向东至中原、向西至于阗的通路紧密联系起来。《傩歌》作为敦煌地方文学作品,在基层广为传唱。尽管在中古时期熟悉类似文本的人并未明确使用“丝绸之路”的概念表达,但这些历史人群应能理解“丝绸之路”的概念,丝绸与道路的关联显然是他们经常讨论且支持的,这对敦煌人民的福祉至关重要。因此,敦煌文献证明“丝绸之路”是存在的。

▴

初唐 胡旋舞

莫高窟第220窟

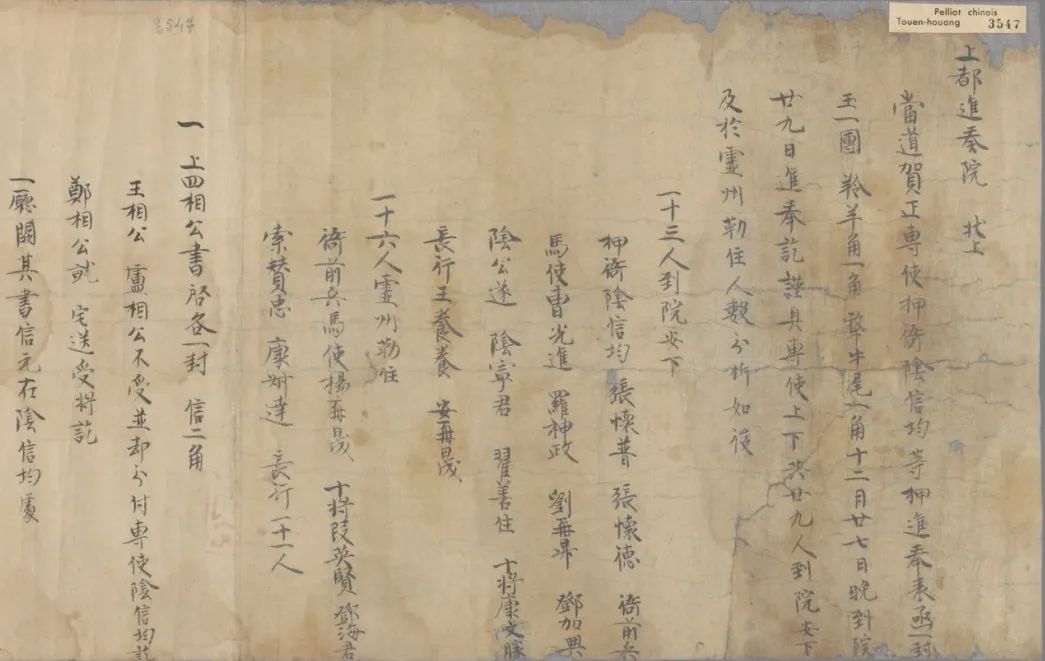

关于丝绸之路的性质,芮乐伟·韩森(Valerie Hansen)曾在《丝绸之路新史》(Silk Road, A New History)中说“藏经洞的材料里鲜少提到商人”。的确,敦煌文书中有明确长距离出行记录的主要是使者,也有一部分僧侣。而长距离出行的商人的记载则寥寥无几,反映该时期的“丝绸之路”性质特殊。文老师首先以乾符五年(878)由敦煌前往长安的使团为例,其史事见诸P.3547《归义军上都进奏院状》,状文展示了礼物交换细节,使团带来的礼物有玉一团、羚羊角一角、牦牛尾一角,唐廷回礼则总计1848匹绢、42件棉衣、19件银器,还有驼马价抵消使团路程所耗。又有S.2589《中和四年(884)肃州状》,其中有黄巢之乱被平定之语,此时敦煌有四组使者在由长安回返的路途中,分别在邠州、凉州和嘉麟等地,体现归义军同中原交往的高频率。还有著名的文书钢和泰(Staël-Holstein)杂卷,由旅行的社会史角度出发,我们同样能够由新角度重新解读其书写逻辑。藏文部分首先是使者书信草稿,其次是使者书信,再有十个书信主题的清单,显然都与使者撰写书信的活动有关;于阗语部分首先是经济文书,其后是两个地名表(含前言),再后则是汉人名与突厥人名、使者书信和爱情诗。因藏文与于阗文部分的使者姓名可相互对应,所载以使者活动为中心,且两件地名表分别记录丝路南道与北道的沿线城镇,故可判断该件文书为使团的笔记本。

▴

敦煌文献P.3547《归义军上都进奏院状》

由上可见,此时丝路上进行长途旅行的主体为使者而非商人,丝绸之路作为商业网络的性质并不明确,似乎是“衰落”了。柯丁(Philip D. Curtin)曾指出,横贯亚洲的道路通畅时期,其一是公元初的汉朝—帕提亚帝国—罗马帝国时期,其二是七到八世纪的唐朝—阿拔斯帝国时期,第三次则开始于蒙古帝国建立之后。本书则利用藏经洞文献,对盛唐之后丝绸之路进入所谓“衰落期”这一历史脉络的一般认知加以辨析和批判。敦煌文献充分反映此时中国西北地区各地域、政权间频繁的使者往来。如S.8702+S.8681所见释门法律惠德,曾在一年内前往甘州、西州等地出使。钢和泰杂卷所见于阗使者Rgyal-sum 和 Saṃdū至少七次出使敦煌。P.2909v所见西州回鹘使者称自己去过一次甘州、四次沙州。964年的《酒账》反映敦煌政府为西州使者供酒91天,为于阗使者供酒129天,为甘州使者供酒143天,这些使者可能在敦煌建立了类似于半永久性的“大使馆”机构。传世唐宋史料也反映850年到1050年间,敦煌使者至少40次来访中原,甘州使者至少79次来访中原、31次来访辽朝。但这些数字事实上只是实际发生过的使者往来的一小部分,藏经洞文献所见大部分使者均不见于传世史料。

因此,“衰落时期说”并不成立。在归义军时期,丝路沿线仍保持着紧密联系。对此,荣新江、付马等学者已有充分、精彩的研究(如荣新江《丝绸之路与东西文化交流》、付马《丝绸之路上的西州回鹘王朝:9—13世纪中亚东部历史研究》)。相对而言,本书更强调这种联系发生的机制是国与国之间的外交关系,大量小国家的出现加强了这一往来过程,它们需要通过保持联系维系自身发展。十世纪中后期,敦煌周边各国均成功地保持着这种联系。由此重审丝绸之路的影响,这一路网不仅是高价值的珍奇物品来往之路,同样对普通平民影响颇大。在P.3547《归义军上都进奏院状》中,地位最低的使者也能获得48.84匹(48匹三丈三尺六寸)绢及棉衣一副。经假设性计算,这近50匹绢,能够交换约1319石麦,相当于敦煌中等家庭索清奴一家26年的收入,相当于一位成年男性165年的口粮,还能购买26间敦煌人张义全31.4平方米的房子,由此可见朝廷所赐的价值之高,入贡活动对敦煌有重要经济意义。又有沙州人罗贤信“入奏充使”,贷生绢一匹,“回来之日,还纳于疋数,本利两疋”,一匹绢可购27石麦,足见其能够利用出使活动获益。童丕先生(Éric Trombert)曾对敦煌契约进行系统研究(《敦煌的借贷:中国中古时代的物质生活与社会》),其搜集的47件契约文书中,有19件是使者在出使之前所立。仅凭使者一己之力,无法承担出使费用,由此即有“纳贺天子物色人”之称,社会上下集资筹款出行,由当地未出行的人进行支持,是某种公共财政行为。但这仅限于官方使团,远行社社条明确规定“如有私行,不在送限”。并且这一定是有回报的,代表归义军出使的使者回返后会进行再分配,分发恩赐物品。由此,丝绸之路对敦煌社会经济产生整体性影响,敦煌官民均非常关注道路的畅通,在公私文书及愿文中常有“道途开泰,共保一家”,“道路虽遥于千里,恩知岂异于一家”,“道路和平,普天安乐”之语。

▴

敦煌文献P.2826《于阗王致沙州节度使书》

以使者串联的丝绸之路同样具有政治影响,如于阗对汉文化身份的认同,其使用汉文“大于阗汉天子制印”、于阗王尉迟输罗(Vīśa’ śūra)被称为“中国的王中之王”、莫高窟第98窟对于阗王李圣天汉式天子形象的描绘。敦煌归义军方面同样对其身份表达认同,在上书中称于阗王为“皇帝陛下”,并将其比作刘邦,“作张良计教,设韩信机谋”。综上所述,丝绸之路在盛唐之后并未消亡,而是以外交网络的方式转向重构与新生,大量独立政权的存在进一步刺激了外交旅行。粟特人网络崩溃后,丝绸之路主体不再是商人,而是使者。敦煌文书所见其旅行行为使我们重新认识了该时期丝绸之路的性质。当然,本研究尚存在一些问题,如敦煌文献的性质与保存的特点或将影响结论。此外还需同其他地域、时期进行对比研究,考察贸易与外交在交往活动中的地位与表现,最后实现对中世时期全球史的重新认识。

讲座结束后,荣新江老师进行评议。他指出,本书是作者多年研究工作的阶段性总结,内容丰富、结构明晰,以全球史视野关照盛唐之后丝路是否中断的问题。中外学界均有安史之乱后西北道路断绝、丝绸之路“断多通少”的观点,敦煌及西北史地学者们多有反对,但并未成体系地加以反驳。本书最主要的贡献是合理排布琐碎的材料,将其置于历史大背景下考察,阐释丝路未断的缘由。作者以十章的规模系统讨论敦煌公私文书及其所见人员与物品的流动,贯彻了从文献研究走向历史研究的敦煌学治学方法,由外交活动深入到敦煌基层社会,使我们看到更完整、多维的丝绸之路。本书以熟练英语与叙事语言行文,简练顺畅,并征引很多现代对比物,让读者更易理解,体验感强。不过仍应注意藏经洞文献的性质,其主要来自于归义军官府和寺庙,与商人活动相去较远,并且中唐以降商业管理制度也有变化,故难找到其踪迹。此外,敦煌胡语文书提及了一些商人活动,外交使者同样肩负着商人的职责,小国家维护丝绸之路的畅通也应出自商业贸易的利益,因此商业的意义仍占有重要地位。文老师回应道,商人文书相对而言仍属少数,难以据此判定跨地域交往的主流性质,但其在归义军时期发挥的作用及其表现仍待进一步讨论。

▴

粟特人形象,1957年出土于长安西郊唐云会将军冼玉廷辉墓。

中国国家博物馆藏

付马老师认为,本书以集中探讨而非浮光掠影的方式,勾连各类材料,充分阐释了非帝国时代丝绸之路的兴盛与活力,颇具价值,为将来相关研究工作指明了方向。至于该时期的商人群体,首先应明确,粟特商人网络不一定在盛唐之后走向崩溃,由各类史料可见,归义军时期西北地区由很多使者带粟特姓,回鹘商人的活动也很活跃,粟特网络应被回鹘商人网络缓慢平替了。此外,在政治碎片化的背景下,僧人也能起到使者的作用,外交交往常会利用各种网络,商人或僧人只是其中一种,具体利用情形应与各地实际情况相合。文老师回应称,现有材料只能证明使者网络是主体,不过还能进一步追寻吐鲁番等地的材料进行整体考察。随后,文老师也回应了观众提出的问题,就外交礼物的交换、丝路沿线政权交流的主动性、吐蕃占领河陇期间对丝路的影响等问题进行阐释,讲座在热烈的讨论氛围中落幕。