2024年4月22日晚,由文研院主办、兴证全球基金支持的未名学者讲座第114期“知识、观念与制作:汉唐墓葬图像研究的维度” 在北京大学静园二院208会议室举行。四川大学历史文化学院教授王煜主讲,北京大学考古文博学院教授韦正主持,北京大学艺术学院教授郑岩评议。

王煜老师首先说明汉唐墓葬图像研究具有很多层面和维度,然后介绍了自己研究的三个关键维度(即知识、观念与制作)及其关联。其中,汉唐时期墓葬图像体现的“思想观念”是研究的目标,“知识”是实现研究目标的基础和关键,“制作”则是研究的变量。

一、知识

王煜老师表示,欲探讨汉唐时期的社会观念,需要具备相关的知识基础。个案研究往往是取得较为切实的新认识的关键,并且反过来能够推进相关历史认识。那么,如何获得当时的知识内容和相关信息呢?一是需要定向性的学习,积累具体材料和问题中所涉及的知识内容;二是需要普遍性的积累,主要是指日常研究中的点滴积累。只有在具备相关知识的前提下,才能对现有的考古学问题有进一步的认识和解读。

随后,王老师从“知识”的角度以陕西靖边杨桥畔渠树壕东汉壁画墓星象图为例进行了详细讲解。该星象图绘有许多中宫星象,尤其是出现了目前所见最早的三垣星象。已有研究辨认出太微和天市二垣,认为紫微垣未出现,壁画中以北斗代表中宫,构成三垣的雏形。王煜老师则认为,壁画上其实已经出现了完整的三垣星象。图中伏羲之上左右两围共十二星的星象其实就应该为中宫最重要的星象——紫微垣。理由主要有三方面:

▴

中宫北斗与三垣星象,陕西靖边杨桥畔渠树壕东汉墓

第一,既然该中宫星象中太微垣、天市垣皆已确定,最为重要的紫微垣不应省略。《晋书·天文志》已在中宫星象中突出而完整地叙述了紫微、太微、天市三垣星象。而该图以北斗为中心,太微垣在斗杓西,天市垣在斗魁西,更重要的斗魁之北为伏羲及两围星象。从构图来讲,此两围星象也应该为紫微垣,况且紫微垣本身就在斗魁之北。

第二,《史记·天官书》记载道:“中宫天极星,其一明者,太一常居也……环之匡位十二星,藩臣,皆曰紫宫。”这里的紫宫即是通常所称的紫微垣。其环绕匡位的形状及星数皆与壁画中伏羲两围的星象相合,虽然如上所述壁画中的星形星数并不一定能作为确切依据,而且各种文献记载也不甚一致,但至少可以辅助其他证据作为一个参证。

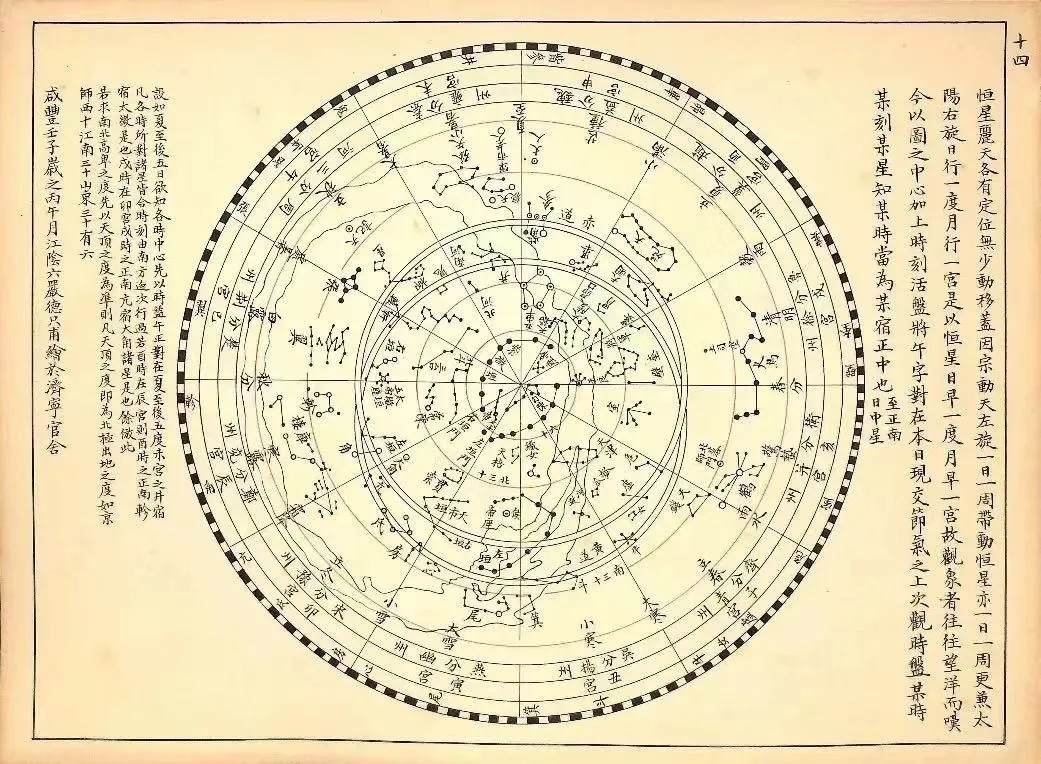

▴

中国古代星象图

第三,紫微垣的中心是太一所居。如《晋书·天文志》云:“北极五星,钩陈六星,皆在紫宫中。……亦太乙之坐,……大帝之常居也。”《春秋合诚图》亦记载道:“紫宫者,太一之常座。”汉代的太一信仰很大程度上来源于战国楚地,楚地的东皇太一与伏羲有着十分密切的关系,西汉前期马王堆墓帛画有类似情况。因此,将伏羲表现在紫微垣中,代表天界中心的神祇是有观念依据和图像传统的。

另外,汉代墓室星象图中最为引人注目的就是星象往往配合以具体的人、物形象,表达出人们对星象的认识。这些人、物形象有些与文献中记载的星象涵义一致,显示出稳定的知识和观念传统,而有很多则与文献记载大相径庭,却更加直白,便于理解,显示出与现存星占文献不同的知识体系。

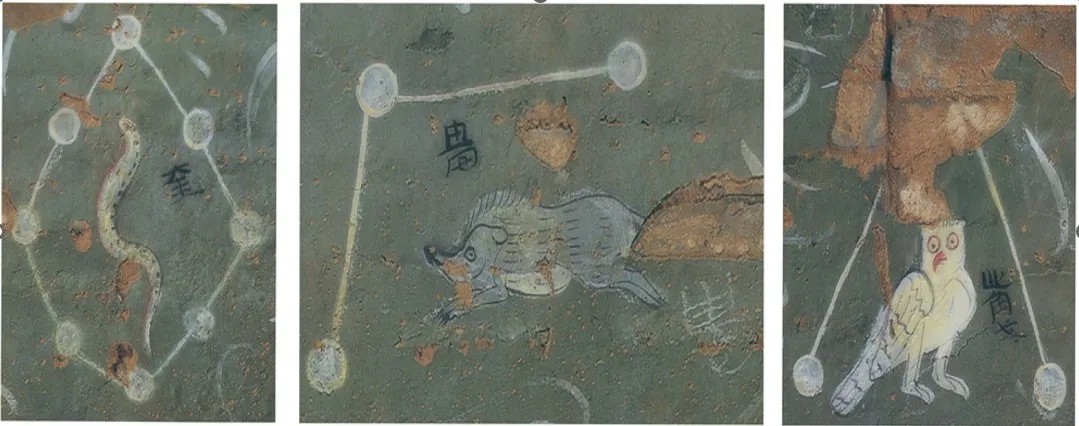

这方面可举西宫的奎、娄、胃、昴、毕、觜、参七宿为代表。其中参宿绘作白虎,与《史记·天官书》所说的“参为白虎”相合。奎宿中绘一条蛇,蛇旁题“奎”字,壁画上以蛇表现的奎宿显然应该直接理解为“蝰”,就是蝰蛇,直接简明。娄宿,该墓和郝滩壁画墓中都在星象下绘一头猪,也与《天官书》等文献中“娄为聚众”的涵义相去甚远,而与“娄”本身具有的猪的意义相合。胃,直接画为刺猬,昴画为卯兔,也与掩兔之毕结合,觜画为猫头鹰与某些文献中“觜”为猫头鹰之嘴的说法相合。

▴

西宫奎、娄、觜星宿

总之,通过西宫星宿已经清晰地看到,汉墓星象图中许多星象的象征形象与今传的具有星占背景的天文学文献中的记载有很大差距,但在当时文献中也能找到与其形象、意义相合的内容,反映出墓葬星象图知识和观念的另一个来源。

二、观念

王煜老师介绍,其研究的目的主要还是落在“观念”维度上。“观念”反映在墓葬图像上包括思想、制度、宗教,甚至物质文化。其实,“观念”有不同层次之分,如墓葬图像中的“设计观念”与“使用观念”未必一致,因为中间还存在制作上的“观念”。也即是说,存在一种实际需求与审美观念之间的差异。另外,还需注意“观念”的历史性,比如,商周时期的图像反映出的观念与后世的思想观念肯定有所不同。但在分析具体图像时,又不能过度放大其观念结构。因此,在个案研究时,需要不断回到文献与图像,综合运用两种方式(“图像-文献-观念”和“文献-图像-观念”),进而逼近与理解特定时代的具体观念。

紧接着,王老师从“观念”的维度以南朝陵墓为例展开了讲解。陵墓中最受关注的是“竹林七贤与荣启期”砖画,八位人物以树木为间隔,对称地分布于两壁。对于这些人物,学界目前有两种解释:一种是认为这些高士已经神仙化了,是墓葬文化中神仙观念的表现;另一种则仍然更倾向于认为是现实的高士图像,在南朝尤其是刘宋帝王附庸风雅的背景下,被皇家丧葬制度所吸收。

▴

南京宫山墓竹林七贤与荣启期砖画 (拓片)

然而,既有的解释不能完全弥合高士与帝王之间存在的巨大政治张力,即为何是南朝帝王暂时放下了政治上二者的“违拗”关系,将不与政权合作的高士作为陵墓制度中最重要的内容?因为此时正是魏晋“薄葬”以后陵墓制度的重建时期,大型拼砌砖画显然是作为新的陵墓制度建设中的重要一环。国家最高层面的制度建设不同于私密的个人喜好,不可能不顾及甚至是“违拗”政治需求,所以,它应该一定程度上显示着统治者的政治观念。

王老师进一步指出,在南朝早期,高士演化为历史和政治观念中的一个重要结构。虽然这类不与当政者合作的人物,自伯夷、叔齐的故事以来就屡见不鲜,有的甚至进入史传,如嵇康《圣贤高士传》、皇甫谧《高士传》《逸士传》等,但众所周知,在正史中为其专门列传,作为历史叙事的一个正式结构,是从南朝刘宋范晔的《后汉书·逸民传》开始的。

将隐逸高士的意义上升到统治的高度,这也是范晔等专门设置《逸民传》的目的。为“不事王侯”寻找经典和历史依据,并与帝尧、周武王这些明王圣主相联系。《逸民·周党传》中就直接说:“自古明王圣主,必有不宾之士。”当时的统治者显然也高度认可这一观念,梁武帝曾命沈约撰写招隐敕文,而他本人却认为应召者不如那些真正的“不事王侯”者,充分强调高士的政治作用。在这样的思想背景下,桓楚政权的建立者桓玄在称帝过程中甚至故意“制造高士”来彰显其政权的合法性。

▴

[宋] 李唐 《采薇图》

绢本,水墨淡设色,故宫博物院藏

简言之,“七贤”砖画被设置于南朝帝陵制度中的直接而深刻的原因是当时统治者的政治表演,用来彰显其政权合法性。桓楚如此,刘宋乃至后来的齐、梁未必不如此。在高士文化流行的大背景下,以当时特殊但流行的观念,对“明王圣主”、政治开明进行强调。高士屏风围绕着统治者,正是对梁武帝《搜访隐逸诏》中“朕听朝晏罢,尚想幽人”的明君风范的标榜。

王煜老师还以敦煌佛爷庙湾魏晋壁画墓中发现的鹦鹉图像为例讨论了敦煌地区的丧葬观念。王老师指出,鹦鹉图像的墓葬题材并不见于传统汉墓装饰,也未见于其他地区的同时期墓葬,而敦煌地区乃至西域正好有出产鹦鹉的记载,并深刻地影响魏晋文化,因此,鹦鹉题材突然流行于魏晋时期敦煌地区的墓葬壁画中,是具有中原传统墓葬文化(壁画及神禽瑞兽装饰)与敦煌本地乃至西域珍奇物产相结合的特殊时代和地域文化背景的。

▴

敦煌佛爷庙湾魏晋墓鹦鹉壁画

鹦鹉图像比较固定地出现于照墙砖画的神禽瑞兽中,可能由于其聪慧能言,人们在丧葬文化中对其有一定的神仙化。因为鹦鹉与大象作为域外进献珍禽异兽的代表,常在魏晋时期的文献中组合出现,也组合出现在敦煌魏晋壁画墓照墙上的神禽瑞兽中。另外,鹦鹉图像还固定出现于墓室壁画中表示墓主灵魂所在的帷帐顶部,或可理解为墓主居室中的玩好宠物,但其格套化明显,可能具有更为特殊的意义。根据魏晋时期文献的记载,鹦鹉在当时人观念中可以是“亡人居宅”的象征,而出现或不出现墓主形象的帷帐正好是“亡人居宅”的表现,其前还有供祭设施和器具,鹦鹉出现于其上,可能表达了这一特殊的丧葬意义。

三、制作

研究的第三个维度为“制作”。因为设计者和制作者的不同,加之各地域之间的差异,所以体现于墓葬图像上就更为复杂和多样。在研究中,“制作”更像是一种关键的“变量”, 与普遍理解上的丧葬理念存有一定的距离,它可能会造成一些原始设计意图的扭曲和消解,亦能产生形式和意义的再创造。也就是说,作为变量的“制作”,可能具有促进、阻碍或模糊认识观念的多重作用。

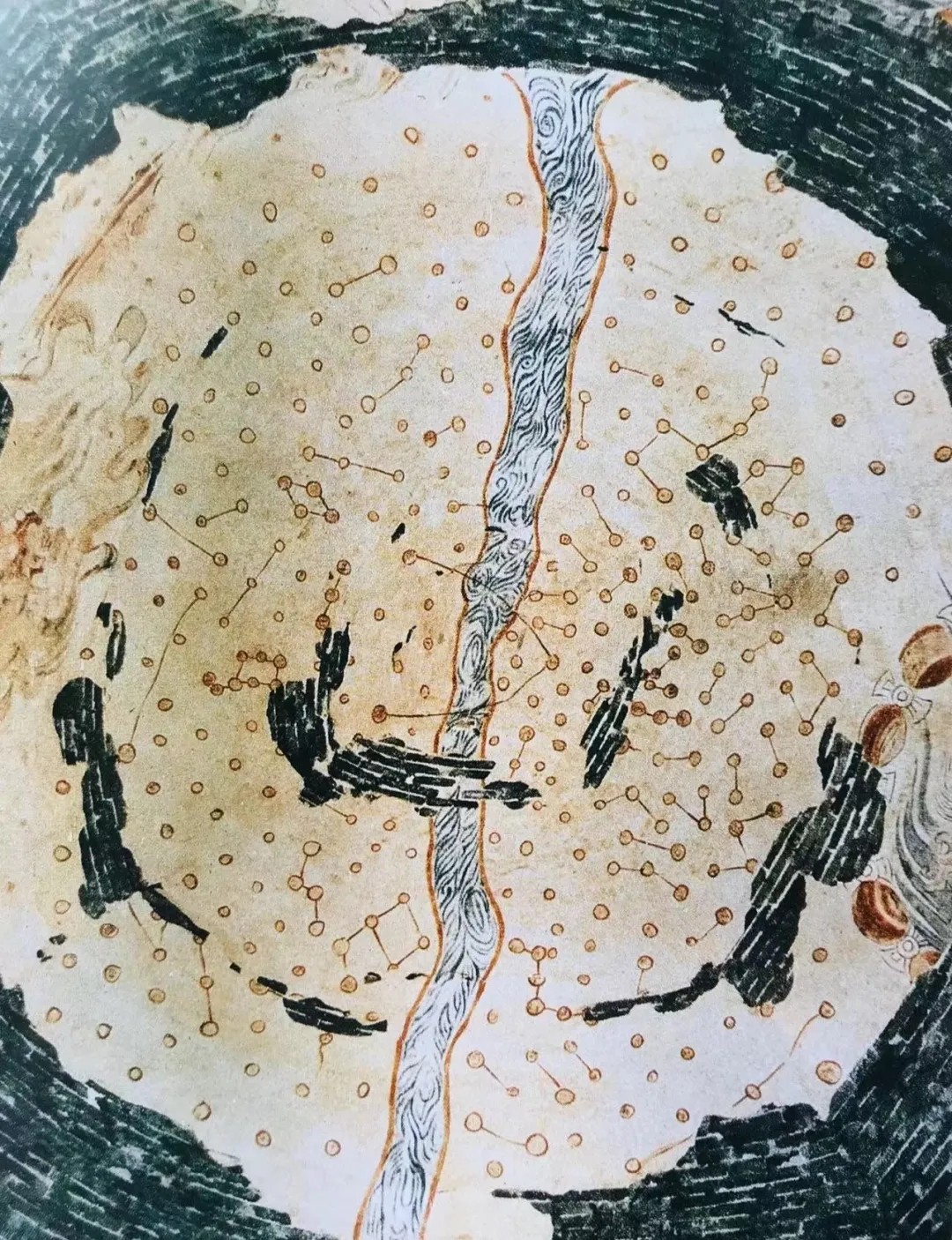

王老师再以陕西靖边渠树壕东汉壁画墓星象图为例展开说明。星象图上比较突出的还有大概从东北角向西南角横穿整幅图像的一道白色条带,简报对其为银河还是黄道的表现没有明确结论,但偏向于黄道。

其实,不论是银河还是黄道,其具体走向都不能与图上的白色条带完全相合。虽然该星象图绘制得十分系统,框架也大致准确,但它毕竟是墓室顶部壁画,不是科学天图,其实质主要还是表意性,而不是写实性的。因此,不能完全根据它们的具体位置、走向来确定性质。图中十分显著的白色条带是一种较为突出的星象及其观念的表达,银河是人们实际能观察到的一种天象,在社会一般天文观念中具有重要位置,银河也是中国古代墓葬装饰中的一个传统题材,因此,王老师更倾向于认为是银河,而非黄道。

▴

北魏元乂墓星象图

我国目前考古发现年代最早的较详细的一幅星象图

该星象图中的另外两对星宿同样体现出了“制作”的维度。汉代一般观念中经常将牵牛、织女故事来源的两个星官——中宫银河旁的河鼓(也称牵牛)、织女,与二十八宿中的牛宿(亦称牵牛)、女宿(婺女)相混淆,墓室星象图中也经常出现这样的混淆情况。一般是由于受到牵牛、织女故事的影响,而将二十八宿中的牛宿、女宿表现为牵牛、织女的形象。此幅星象图中也有同样的现象。从星象上来看,显然是河鼓三星与织女三星,而非牛宿(牵牛)六星与女宿(婺女)四星,形象和题记也是牵牛、织女。但其处于二十八宿北宫七宿的排列之中,归根结底,自然还是牛宿(牵牛)和女宿(婺女),只是由于牵牛、织女故事的流行,制作者将二十八宿中的牛、女星宿混同为牵牛、织女而绘制了这样的形象并作了如此的题记,但星象图的系统并没有改变。

▴

牵牛、织女星象

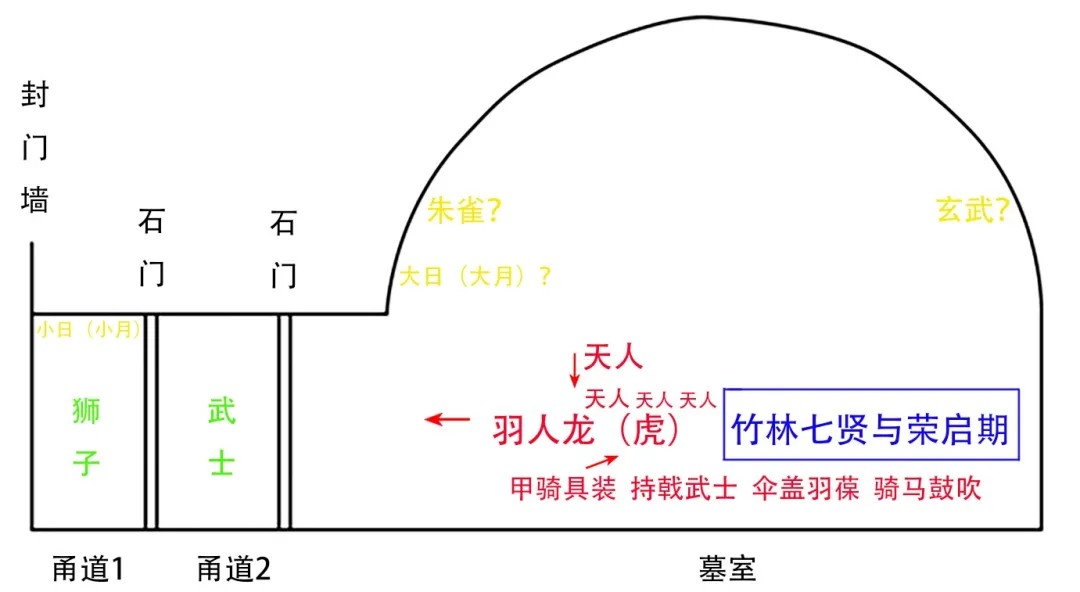

王老师又谈及南朝陵墓的“制作”。王老师认为,墓室两壁砖画整体应该属于一个更大的出行组合,具体可分为上、下两个层次。上层为“天人”,上方的大“天人”持节,是西汉晚期以来墓葬中的常见题材,表达的显然是升仙理想。下层为仪仗出行,表现帝王排场。而以仙人引导的龙、虎作为两个层次的前端,在表现身份等级的同时,表达出行的最终目的,仍然是神仙世界。与北朝陵墓不同,南朝陵墓一是规模较小,二是受环境条件所限,墓室较浅,墓道很短,只能将这些内容压缩在墓室两侧壁上。又由于表现层次的缺乏,将模拟屏风的“七贤”题材安置在墓壁后部,进一步挤压和打破了整体设计,使得以龙、虎为引导的上、下两层出行队伍,显现成目前所见的这样一种特殊的布局形式。

▴

南朝陵墓砖画(成熟期)布局和意义示意图

总而言之,整个南朝陵墓拼砌砖画形成以下四个层次:一是墓壁后部的“竹林七贤与荣启期”,如同屏风围绕在墓主(帝王)周围。通过这些“不宾之士”,强调帝王“明王圣主”的品质和追求。这是南朝特有的历史、政治和文化观念的产物。二是墓壁其他部分形成的由龙虎引导的上层“天人”和下层仪仗的出行组合,总体上以仪仗卤簿表达身份并以升仙为目的。由于空间的促狭和后部高士题材的挤压和打破,形成上层压缩于前部而下层展开于底部的布局。这是南北朝陵墓共同的内容。三是墓顶的朱雀、玄武和日、月,墓壁上的龙、虎也部分参与这一层次,配合穹隆顶表达宇宙模式。这是自秦汉以来,中国古代墓葬的永恒传统。四是甬道的狮子和武士,配合两重墓门,表达对陵墓的守卫。既是一种墓葬传统,又具有时代特色,如狮子的题材和形象。

▴

韦正老师为王煜老师颁发未名学者聘书

王煜老师最后简要总结道,墓葬图像本质上是对观念的表达,这些观念是建立在当时的知识和认识基础上,并由特定的群体通过一定的传统制作而来的。这三者既有统一的一面,也存在一定张力。要理解墓葬图像表达的观念,首先应具有相关的知识基础,也要考虑具体制作中的问题,这二者尤其是前者往往也是具体认识的来源。通过个案研究的解读,我们可以深入探讨汉唐墓葬图像研究中的这些维度及其相互联系。

评议环节

之后,郑岩老师从三个方面对王煜老师的讲座内容展开评议。第一,郑岩老师指出,王煜老师长期从事墓葬图像的研究,深耕考古学田野且取得了丰硕成果,本次讲座内容是基于历史考古学的背景和立场做的一次深入的理论思考。虽然王煜老师援引和论证的是个案研究,但他关注的核心是个案背后更高层级的演化规律或类型学的发展脉络。第二,王老师的研究目标十分明确,即是墓葬图像背后蕴含的“观念”,尝试透过物质性的实体去考证当时特定社会的“观念”。第三,为了更真实地理解传统社会的观念,解决墓葬图像认知层面的难题,王老师阅读了大量相关的历史文献,以依据丰富文献典籍的方式建立起图像之间的系统性关系与多层级体系。

▴

王煜:《昆仑之上:汉代升仙信仰体系的图像考古》

文物出版社,2023年12月

同时,郑岩老师也提出了四个问题与王煜老师进行探讨。其一是,讲座中不断论及的“观念”与我们理解的“思想”“认知”究竟有何区别和联系。某种程度而言,选择使用某种特定的概念,意味着在哲学和方法论维度上有所倾向,那么,使用“观念”的考量或许值得细究。其二,朴素的理解是,“知识”与“观念”之间并无严格的界限,我们不仅依靠“知识”来研究“观念”,“知识”本身亦是研究对象之一。“知识”是人们认知的一种结果,而不只是研究工具或研究过程。之所以重视“知识”一词,是因为这直接决定了后续研究方法的使用。因此,对于“知识”的定义或许还值得再推敲。其三,“图像”与“文献”之间存在何种关系需要详细说明。举一极端例子而言,倘若研究史前史,经常会遇到无文献典籍可查的情况,那如何推进现有的研究呢?或许,研究的器物和图像本身会带来如“文献”般的“知识”,如青铜器造型与纹饰所带来的关键信息。最后则是涉及汉代墓葬图像的具体问题,即汉代墓葬是否存在系统化的图像,如果存在的话,那么系统化的图像是否具有普遍性及地域性。上述问题尚需进一步的学术考察。

讲座最后,王煜老师对上述评议进行了回应。本次未名学者讲座在热烈的气氛中圆满结束。