2024年4月17日,第113期“未名学者讲座”在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“李白与长安——一种抒情话语的生成”。本次讲座由北京师范大学文学院副教授谢琰主讲,北京大学中文系教授张鸣评议,北京大学中文系长聘副教授陆胤主持。

一、引子:城与人

讲座伊始,谢老师指出,将李白与长安联系起来,不仅因为这是一个经常被讨论的话题,更因为对李白这位中国历史上最伟大的诗人之一来说,长安对他自身、对他所属的时代具有特别的重要性。谢老师通过提及世界文学史上许多著名作家与城市之间复杂而深刻的联系,指出这种联系能够作为一个话语系统,提供持久的震撼和回忆。因此,谢老师引入了“城与人”作为文学研究的视角,并指出这是一个涵纳学术与日常生活的广泛议题。城市不仅影响着文学家,也深刻地影响着我们每个人的生活、工作和情感。为了深入这一视角,谢老师选择了三位诗人和他们所关联的三座城市作为研究对象:杨万里与杭州、柳永与汴京、李白与长安。

杨万里与杭州

杨万里的《诚斋集》中有专门关于杭州的作品,显示了他与杭州的深厚因缘。谢老师提到了杨万里的《晓出净慈送林子方》,这首诗描绘了西湖的美景,让人联想到现在西湖的十景。他提出,宋末“西湖十景”的形成与杨万里的创作之间有何联系,这是一个值得思考的问题。对于历代诗歌中西湖景观的生成和塑造,谢老师总结出三种典型模式。

▴

花港观鱼

《西湖十景》 明清版画

1979年

第一种是白居易采用的全景模式,例如在《春题湖上》中,他像绘制一幅画卷一样,依次展开西湖及其周围的种种景象、物产和人物,最终表达出对杭州这座城市的依恋。第二种是以苏轼为代表的主体模式,如《饮湖上初晴后雨二首》,更多地表达了苏轼自己与西湖的关系和对西湖的感悟,而不是描述具体景点。谢老师指出,从吟咏的景物来推测,与杨万里相比,苏轼在西湖周边活动范围较小,对西湖景点的开发十分有限。而第三种模式的代表杨万里则展现了一种焦点模式,他的诗作中呈现了西湖的景点网络,他的视角有明确的景点位置作为核心要素,又以低平湖面为中心去安排景观,展现了西湖周边的多样风貌,这些风景是苏轼和白居易不太熟悉的。在南宋后期,杨万里细致入微的观察和焦点模式对西湖十景的形成产生了重要影响。

柳永与汴京

柳永被认为是“汴京之子”,他多才多艺、具有宣传才能,是这座具有现代色彩的都市的最佳代言人。然而,柳永词中的汴京是否真实?谢老师指出,柳永笔下的汴京并没有像白居易或李白笔下的长安那样具有清晰的城市风貌,甚至在共计54首关于汴京的柳词中,无一明确提及汴京的地名或建筑,而是采用了模糊的手法,使用前朝都城长安的地名来指代汴京;也没有描绘汴京的实际景象,如一马平川的地势、水陆纵横的交通等。但为什么柳永能够运用看似模糊的影像,描绘出独属于汴京的城市个性和感觉,使人仿佛身临其境?

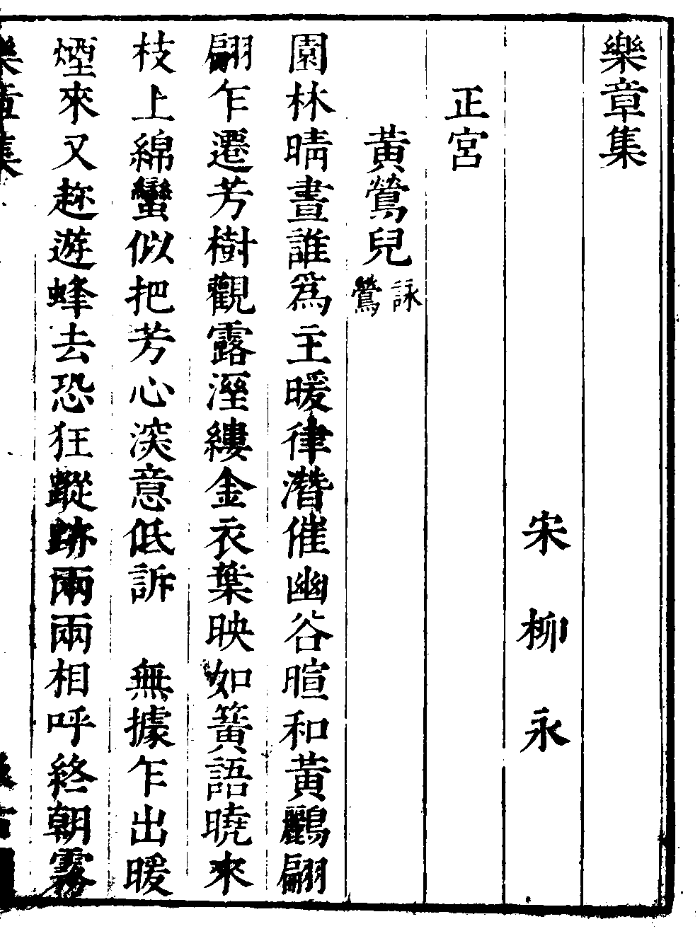

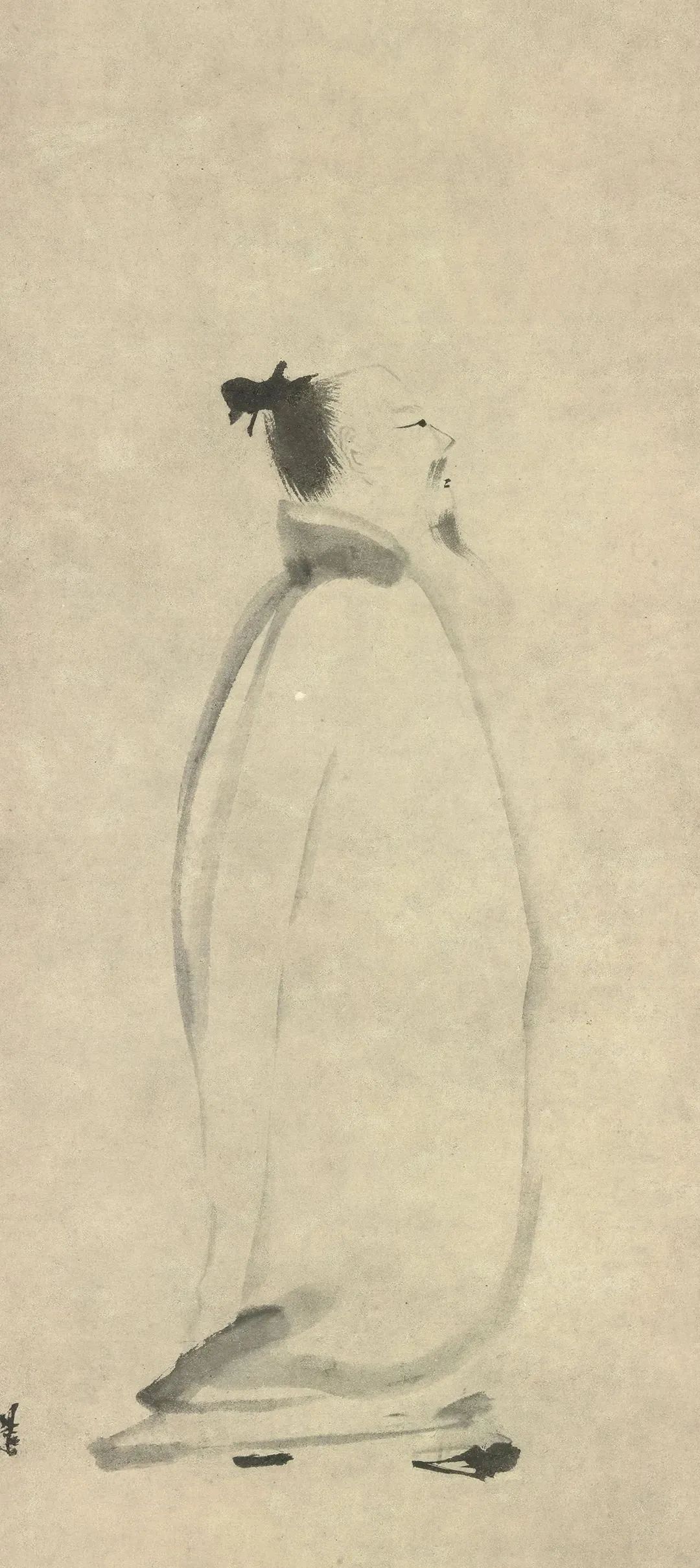

▴

宋 柳永《乐章集》

明末毛氏汲古阁刊本

谢老师通过文本细读发现,柳永要制造一种宋代都市的宜居感的“体验”,主要通过描写天气和行走。与长安的严格等级和功能分区不同,北宋的汴京呈现出一种自在宜居的感觉;借助制造出的经验,柳永笔下的汴京失去了现实空间特征,变成了一座依赖时间特征和身体经验而存在的虚拟性很强的都城。谢老师总结说,柳永之所以能够模糊而精确地传达汴京的感觉,是因为他抓住了汴京的灵魂:潜在的“天子与民同乐”的政治观念支配了“表现风俗”的都城观念,而后者又支配了叙写天气、描述行走的结构技巧。这些写作元素不仅影响了后来的《东京梦华录》,甚至延续到明代话本小说中,成为人们的都城体验及话语书写的一部分。

李白与长安

谢老师总结道,上述例子给我们提供了解读都城与文学关系的不同角度:在杨万里的例子中,诗人展现了人与城在空间与景观学意义上的互动;柳永的例子则展现了经验与事实的特殊关系,经验基于事实,但是可以超越事实、改造事实。而李白对长安的处理则体现了一个全新的角度,即对象与结构的关系。长安作为被描写的对象固然重要,但谢老师强调,需要进一步探讨的是在这样一个对象的影响之下,李白创造出怎样的一种抒情的结构。他强调,长安经验在李白后期诗歌中不仅是重要的回忆和经历,更重要的是它深刻影响了李白的抒情方式和艺术结构,而一座城市不仅给人带来体验,还给艺术本身带来某种结构,这一方面或许是人城关系中最为幽邃和迷人的一面。谢老师强调,在分析艺术作品时,结构问题至关重要,它关系到作品为什么能够感人和动人的本质性因素。因此,长安对李白这位伟大的抒情诗人来说,具有极其重要的意义。

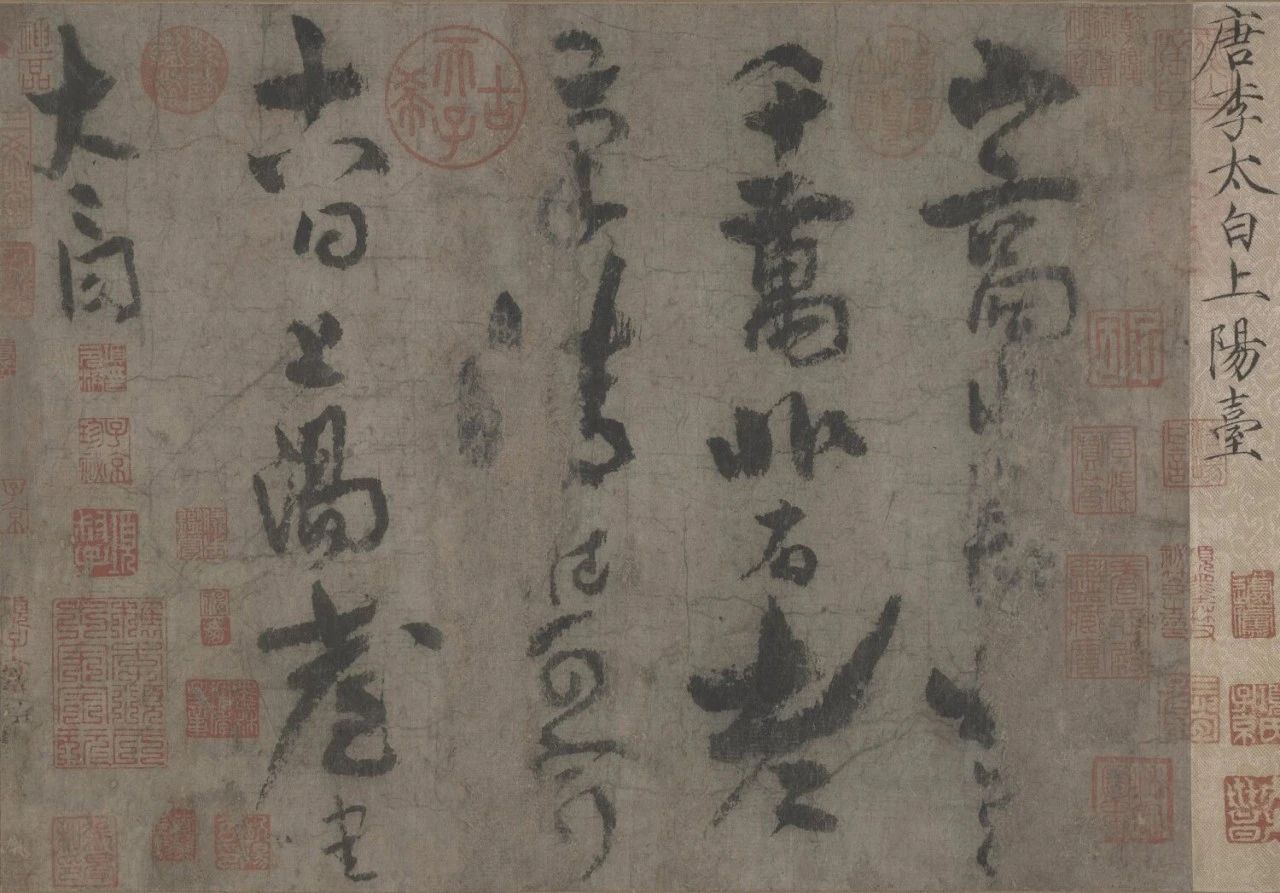

▴

李白像

至此,谢老师在引子部分提供了考虑人与城的关系时的三种视角,即从空间与景观、事实与经验,以及对象与结构的角度进行探讨,其中最后一种视角可以成为解读李白与长安关系的重要凭借。

二、政治与宗教

李白与玄宗

谢老师引用了侯旭东老师的研究,提出用“信–任型”的君臣关系来概括李白与玄宗的关系。这种关系是相对私人化的,与更为公共性的“礼仪型”相对。李白与唐玄宗的关系正是这种“信–任型”关系的体现,它基于皇帝个人安排的任务,往往是临时性的,在制度律令之外的。这种私人化君臣关系在李白的诗歌中有诸多表现,例如提到自己陪驾出行、获得赏赐、炫耀特权(如出入皇宫)等,他也多次表达对玄宗的感恩之情。诗中还常见李白与玄宗共享的君臣私人空间之描写,例如“承恩初入银台门,著书独在金銮殿”,与杜甫《莫相疑行》中的场景对比可知李白作为天子宠臣的待遇极其特殊。结合同时代人的记叙也可以设想,“宠臣”的身份容易使李白招致朝野非议,那么李白为何还要高调自居“宠臣”呢?

▴

唐 李白《分类补注李太白诗》

元代建安余氏刻本

谢老师指出有两方面的原因。一方面,李白在长安的经历相对单调。尽管他以诗人和道教徒的身份供奉翰林,但并未在政治或文学上占据核心地位。这种单调性使得李白更加珍视那些简单的、私人化的赏赐和夸奖,这些微不足道的细节为他带来了巨大的荣耀感。与杜甫的政治经验相比,李白的长安生涯显得格外孤寂,他大部分时间被疏离于当时的官僚系统之外。另一方面,李白内心深处受到纵横思想的深刻影响,即臣子直接打动君主,建立的是一种非常功利且不稳定的君臣关系,所谓“主卖官爵,臣卖智力”。李白在长达18年的时间里不断寻求与君主建立直接联系的机会,无论是与修道官员交往,还是参与沙龙,其行动都指向这一目标。

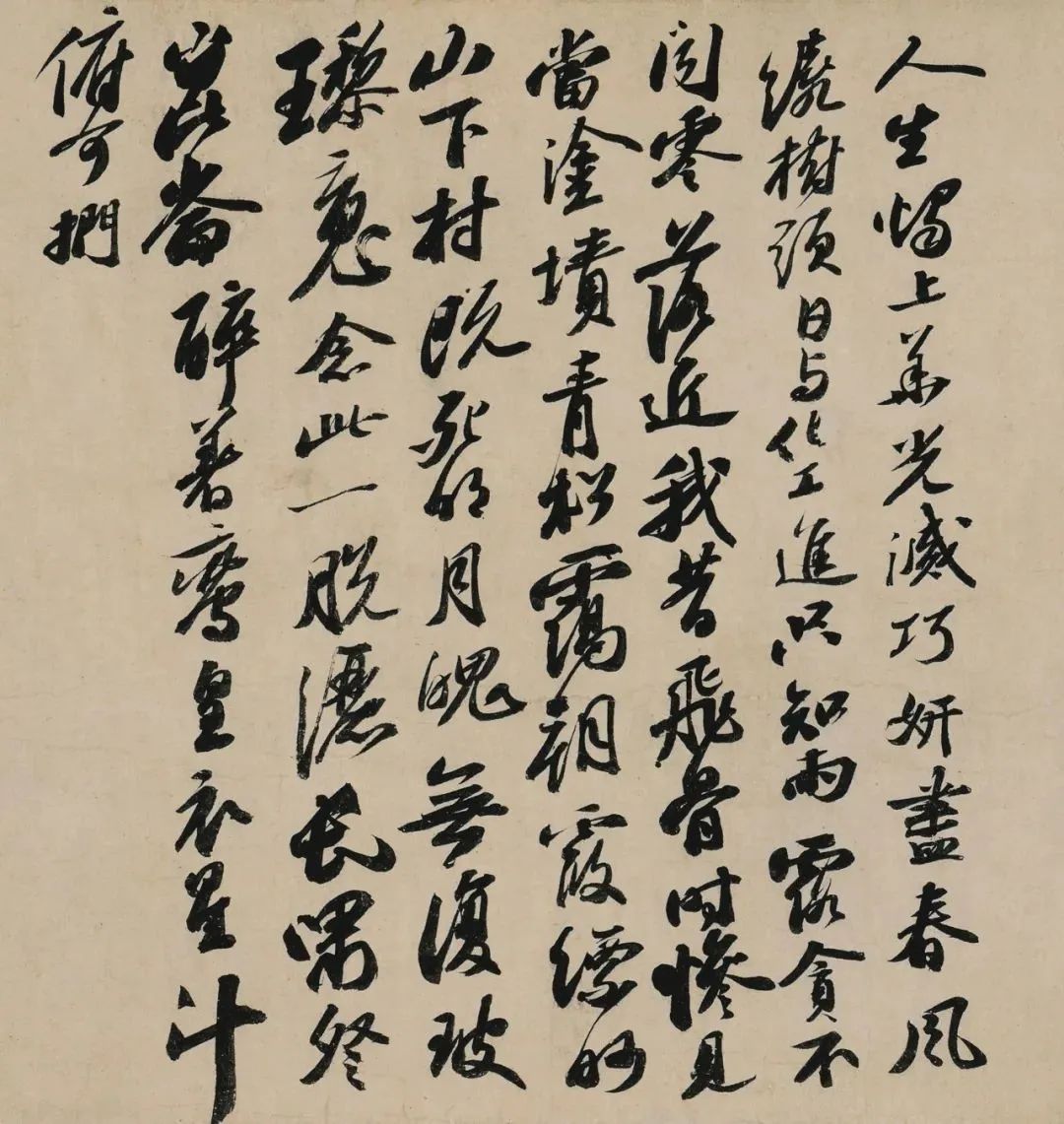

▴

《元任仁发饮中八仙图卷》局部

乾隆题跋八则(行书)第六则:李白一斗詩百篇。

長安市上酒家眠。天子呼來不上船。自稱臣是酒中仙。

现藏于台北故宫博物院

在李白的政治理想中,他特别强调君臣间的密切信任关系和传奇化的功业意识,例如他在诗作中多次提及姜太公、诸葛亮、谢安、鲁仲连等历史人物时,其理解模式都基于一种私人化的君臣关系展开。李白强调的是私人化的“辅弼”“事君”,而对于公共性的治国理政的设想却比较轻率。他也曾表达过“致君于尧舜”的愿望,但与杜甫相比,李白的表达更为朦胧,缺乏对制度、治理深层次的理解和追求。李白的政治哲学可以概括为“功成身退”,这在他擢入翰林、“佐明主”成功后表现得尤为明显。由于李白对政治始终缺乏系统性、制度性的思考,所以他对玄宗的报答行为一直存在随机应变的特质。

谢老师推测,日后李白加入永王叛军,其实是报答玄宗的一种偶然方式,从他本人的诗作来看,他对永王的报恩与对玄宗的报恩,存在情感与话语上的高度一致。谢老师还分析了李白描绘的“通天”模式,指出在未得到玄宗赏识时,李白感慨难以“通天”,而一旦得到机会,他便感觉自己能够直上青云。但当他离开长安后,他的诗歌中出现了“通天惊梦”的主题,表现出一种时间感的丧失和空间感的凸显,通过空间化的方式表达了自己的跌落和失意。

李白与道教

在李白离开长安之后,他急切地开始了求仙访道的旅程。他先是到达洛阳并遇见了杜甫,他们约定一同寻访道士,但最终未果。随后,李白独自前往齐州(今济南),在紫极宫成为了上清派的正式道士。在这一过程中,李白遇见了两位修行高明的道士,他先从高天师处受道箓,再炼大还丹,后来又请其弟子盖寰为他书写道箓并佩戴。此后,李白在与他人的交流中,常被描述为携带仙药和符箓,他本人的形象也与其宗教身份建立起联系。

▴

南宋 梁楷 《太白行吟图》

现藏于东京国立博物馆

李白自幼就有道教信仰,但直到天宝三载成为正式道士后,他才开始详细记载自己的修炼过程。这一转变对李白来说是一个质的飞跃,他从一个自我修行者变成了门内的修行者,获得了正式修行的资格与一整套修行方式。在李白的诗作中,他特别强调了自己与最高等级神仙之间的亲密关系,如“与道本无隔……清都在咫尺”、“思为玉皇客……一举上九天”等表述,显示了他与玉皇等顶级仙人建立了直接联系的自信。李白在天宝三载至十二载期间,一直佩戴着盖寰为他书写的“豁落七元真箓”,这个符箓在上清派的符箓体系中处于非常高的等级,在诸多道教典籍的记载中都具有极强的法力。通过长达九年的修炼,李白相信自己能够与最高级神仙建立更亲密的关系,这一点对于李白如何去重新理解和复述自己的人生至关重要。

李白在成为正式道士后,他的诗歌中出现了一种新的“通天”模式,即飞升“玉京”“玉皇”的宗教体验。他频繁地描绘了自己与顶级神仙的亲密关系,这种宗教体验与他早期的政治意义上的“通天”截然不同,也与以往的游仙诗所描绘的视角不同。传统的游仙诗中,诗人常以观赏者的角度描述神仙,如《离骚》中的不得通天的苦闷、郭璞诗中人的艳羡者位置以及曹植对神仙的观赏视角;这些作品中,诗人与神仙之间都存在一种天人离隔状态。然而李白的游仙书写展现了更多的人间烟火气,仙人、仙女、仙禽、仙兽等都具有天真活泼的人情味,而李白自己则显得超逸绝尘、飘飘欲仙。谢老师强调,这并非李白将神仙拉低了,而是将自己抬高了,这种视角和心态显示了李白的自信和与神仙感通的宗教体验。

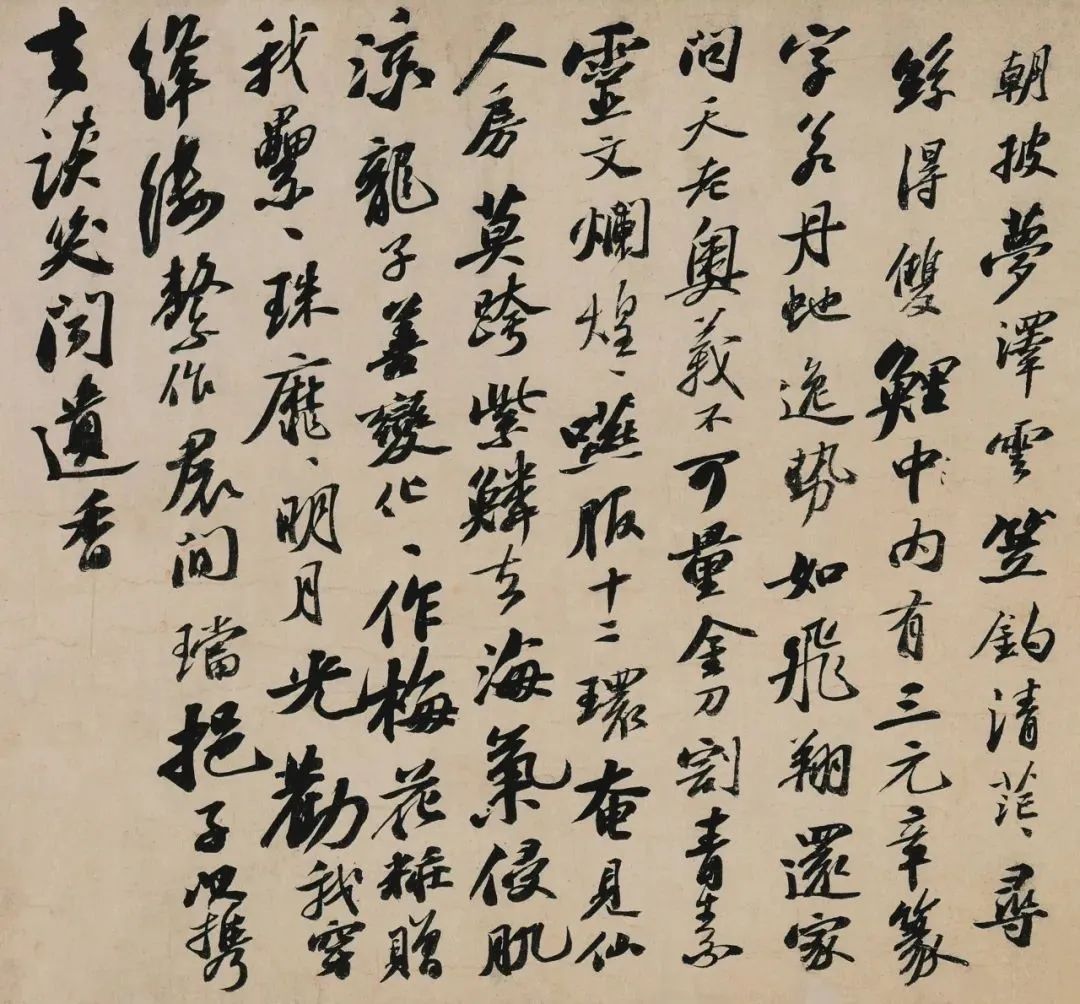

▴

唐 李白《上阳台帖》

现藏于故宫博物院

另一个重要论据是李白对“谪仙”这一称号的自我认同。李白自比东方朔(“谪仙”或“岁星”),认为自己是从天上下凡的仙人。李白对自己的“谪仙”身份作出明确界定,经历了较长的过程,其间很可能伴随着道教修炼术的提升,这一过程从天宝三载受道箓开始,到天宝十三载,李白完成了对“谪仙”名号的自我确认和盖棺定论。经过长期的道教修为,李白完成了自我转化,并以此为基础,重新定义了自己的人生价值和经历。

三、执着与超越

在第三部分中,谢老师展开讨论了关于李白与长安问题的第二个环节——执着与超越。李白在后期诗歌中既执着于长安经验,同时又力求超越这些经验;更进一步而言,他依附于绝对的权力,但同时也追求超越权力,实现自由意志。在对权力的依附方面,李白的“宠臣”与“谪仙”两种身份同时存在,从而产生了两种“通天”经验:一是基于真实长安经历的政治经验,一是基于真实道教修炼的宗教经验。李白对这二者的书写有时各自挥洒、相安无事,有时则不可避免地发生观念层面的碰撞:政治之“天”与宗教之“天” ,究竟哪个更重要?

▴

苏轼《李白仙诗卷》局部之一

现藏于日本大阪市立美术馆

谢老师指出,天宝四载之后李白完成了一种新的自叙模式。他在君臣关系中化被动为主动的欲念,在人生书写中化拘束为自由的能量,铸就了李白后期诗歌中最为动人心魄的自叙模式:用宗教经验去涵纳政治经验,用更高远、更宏大的第二重“天”去覆盖、包裹第一重“天”。这衍生出李白诗作中一类典型的模式即“天外有天”,来解释自己被迫离开玄宗的经验。细读李白后期三首典型的诗作(《寄王屋山人孟大融》《留别曹南群官之江南》《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》)可以发现,在抒情和自叙中,李白创造了一个比“通天惊梦”更宏大的叙事框架,称自己早已得道成仙。对比天宝三载之前的三首诗作(《安陆白兆山桃花岩寄刘侍御绾》《题嵩山逸人元丹丘山居》《酬王补阙惠翼庄庙宋丞泚赠别》)可以看出,之前的叙事构造的是一个平面的空间,在市井与山林、仕与隐之间平面移动,而在自我转化之后的结构则是立体的(“我昔东海上”“我昔钓白龙”),更强调自己早已得道,来与去只是自身自由意志的选择。

▴

苏轼《李白仙诗卷》局部之二

现藏于日本大阪市立美术馆

“天外有天”的成熟模式集中体现在李白最伟大的一首长诗《经乱离后天恩流夜郎亿旧游书怀赠江夏韦太守良宰》中。这首诗展现了李白在立体空间中反复回旋、升降的过程,分为初入长安、北游幽州、随从永王三个阶段,每个阶段都有相应的宗教经验凌驾其上。在李白晚年的作品中,《怀仙歌》和《庐山谣》等也不断重复了这种“天外有天”的模式,强调他已然得道,成为神仙中人,长安的经历只是他自主选择的一段偶然经历,他终将回到太清之中。李白的这种自我定位不仅消解了他生命中的被动经历,也为他的心理提供了建设性的重塑。如果说“通天惊梦”模式书写了一个在人间挣扎不已的李白,那么“天外有天”模式则包含着一个在仙界与人间自由浮沉的李白。就艺术价值而言,后者更具创新意义,也在一定程度上决定了李白后期诗歌无与伦比的超迈气象。

四、 李白与杜甫

谢老师在讲座的最后部分提出了一个对比的视角:李白和杜甫,这两位同处一个伟大时代的诗人,他们之间的差异体现了那个时代的伟大性、特殊性和复杂性。尽管李白和杜甫都经历了短暂而幸福的长安生活,但他们对长安的体验和回忆截然不同。不同于李白书写的模糊、私密的君臣关系,杜甫描写出一幅十分清楚和具象化的朝廷图景,包括上朝、退朝、宿值的过程与意义,以及君王、宫女、丞相、拾遗、补阙的位置与功能。杜甫在描绘自己为官长安的经历时表达出一种强烈的归属感,字里行间透露对秩序感和责任感的追求。甚至在离开长安后,杜甫的诗中仍然充满了对朝班生活的真切回忆;即便在生活化场景的记叙中,杜甫的长安经验背后也总有一套秩序和制度在运行,“一饭未尝忘君”。

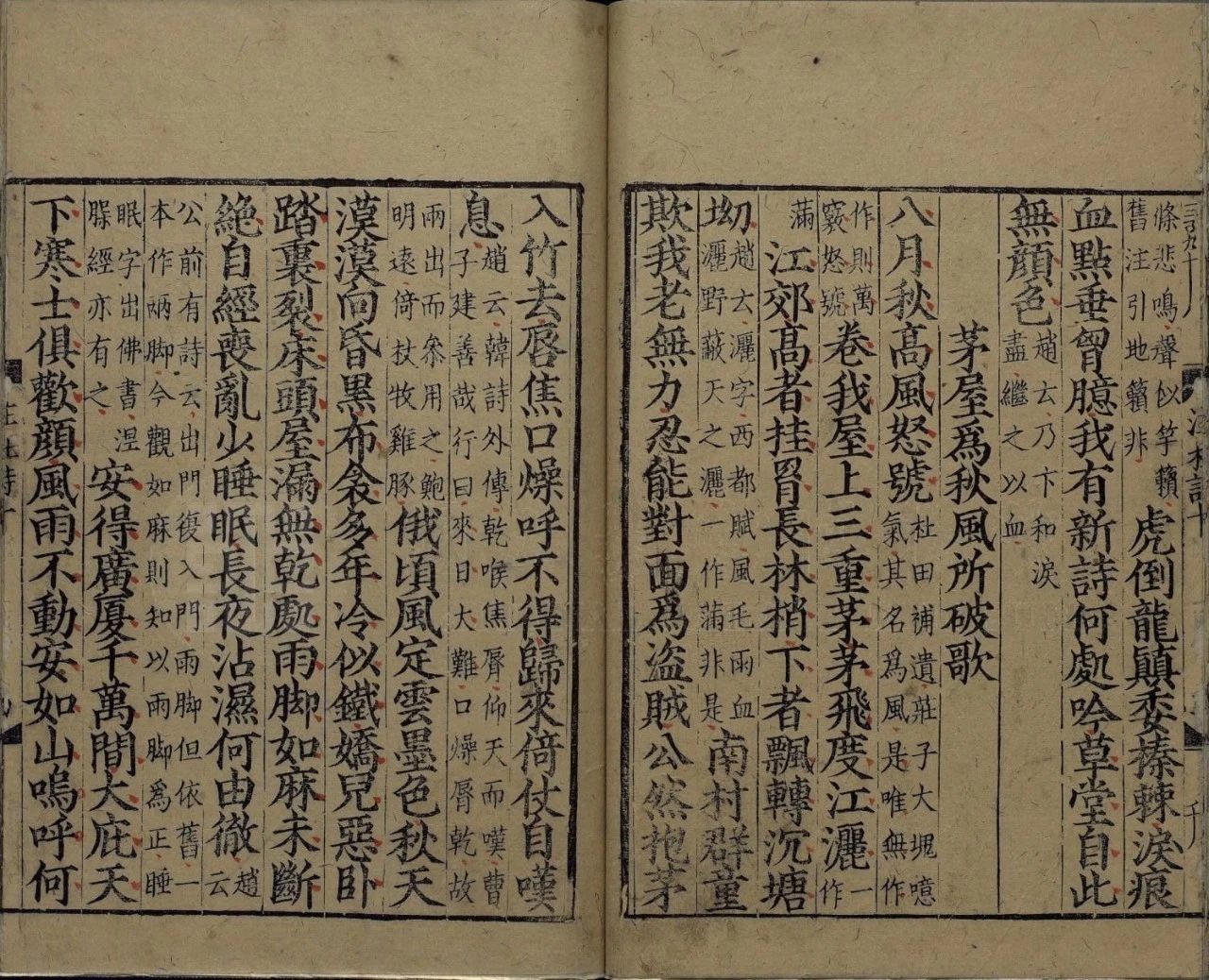

▴

唐 杜甫 《新刊校定集注杜诗》

南宋宝庆元年(乙酉 1225)广东漕司刊本

谢老师提出,李白和杜甫的对比可以列出许多关键词,如自由与秩序、崇高与平凡、天才与人力、积极与消极、天真与老成、精干与迂阔、自我与大我、宣泄与节制等。这些对比不仅揭示了两位诗人的个性和创作风格,也反映了他们对同一时代不同的认知和表达方式。

最后,谢老师总结了李白与长安的关系,认为李白既依附于绝对权力,同时又奋力书写绝对自由,形成了独特的人格张力。他对长安经验既执着又超越,成就了他独特的抒情话语模式。谢老师强调,“城与人”不仅仅是空间和风景、事实和经验意义上的关系,更是一种话语。在长安的影响下,李白形成了特定的抒情话语和叙事结构。在余论部分,谢老师还提出了关于文学话语系统的思考,认为一个文学话语系统应该包含词汇、修辞、结构和观念四个要素;这些要素共同构成了一个时代的、一个文体的或一个作者的独特话语系统。

评议与问答环节

在评议环节中,张鸣老师首先称赞了谢琰老师讲座内容的精彩和题目的新颖性。他认为谢琰老师的研究不仅关注了李白与长安的关系,而且深入探讨了城市经验在抒情话语系统中的作用,这一点与一般的城市空间和文学关系研究有明显区别。张鸣老师指出,谢琰老师的研究在理论上有显著提升,特别是对李白自叙诗歌话语系统的构成进行了深入分析,使得研究具有更高的学术价值。张鸣老师还强调,谢老师的研究触及了一个真正的文学问题,即如何从文学角度梳理巅峰体验在构造诗歌抒情话语系统中的核心作用,值得高度肯定。

▴

谢琰老师在讲座中

此外,张老师尤其肯定了谢琰老师对于李白的道教体验和经历及其影响的研究,认为这为理解李白如何通过宗教修炼塑造独特人格、世界观以及心灵建构提供了新的视角;谢老师提出,两重“通天”以及中间的“通天惊梦”对于认识李白的诗歌的价值而言各有各的价值,对于我们认识诗人心灵的复杂性来说,在“超越”以前的两层境界所反映出来的内心挣扎或许值得更深入的分析。另外需要斟酌的是,与一个真正的道士相比,李白作为一个诗人的宗教体验侧重的是哪些方面?对这一问题的解答对研究中国古代宗教对文学家的影响而言或有特殊意义。张鸣老师还提出了一些疑问和建议,例如对侯旭东先生关于两类君臣关系二分法的适用性提出质疑,认为这种二分可能与历史事实不太相符。他还提到了林庚先生对李白的看法,探讨了李白的儒家修养、纵横家教育和道教修炼之间的关系。最后,张鸣老师特别赞扬了谢琰老师抓取论题的能力,指出其中的底层逻辑是中国古代抒情诗的自传性,这是支撑所有论述的基础。

▴

张鸣老师为谢琰老师颁发未名学者聘书

在讲座的问答环节中,胡琦老师对谢琰老师的研究给予了高度评价,认为其工作不仅具有文学性,还融入了当代性。胡琦老师指出,谢琰老师通过文本细读的方式,为古代文学理论提供了新的视角,尤其是在探讨城市书写和李白的“通天惊梦”模式方面。此外,胡琦老师对谢琰老师从道教角度探讨“谪仙”概念表现出浓厚兴趣,并提出了关于“外臣”与“谪仙”之间差异的问题,询问李白是否对“谪仙”概念进行了特别的发展或在道教思想史中有所定位。谢琰老师回应称,“外臣”和“谪仙”虽有细微差别,但李白主要是在运用这些概念,并未对它们进行内涵上的创新。李白的自我构建并非围绕“被谪”的概念,而是强调自己已经得道,偶然受到君主关注,愿意为之服务,若不被需要则返回。

通过本次讲座,谢琰老师为我们揭示了李白与长安之间复杂的文学联系,深入探讨了城市经验如何塑造文学家的抒情话语和艺术结构,展现了中国古代文学研究的多维度和深层次,为我们理解和欣赏古代文学带来了独特而宝贵的启发。