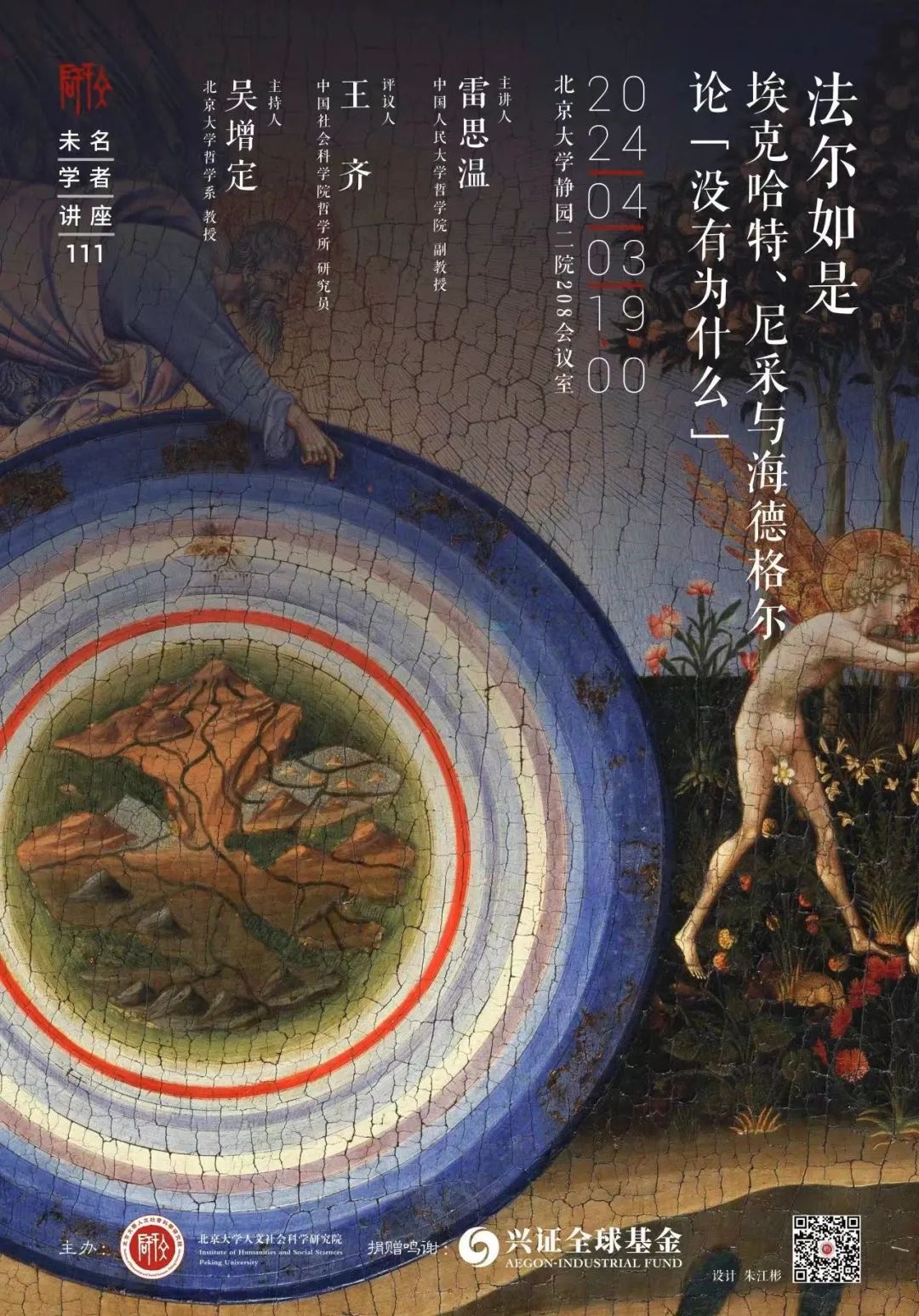

2024年4月3日晚,由文研院主办、兴证全球基金支持的未名学者讲座第111期“法尔如是——埃克哈特、尼采与海德格尔论‘没有为什么’”在北京大学静园二院举行。中国人民大学哲学院副教授雷思温主讲,北京大学哲学系教授吴增定主持,中国社会科学院哲学所研究员王齐评议。

如何对待世界的终极目的和根据,既在形而上学和神学的理论建构中扮演着决定性的功能,同时也在生存论的层次中回答了“如何生活”的工夫论问题。在中世纪神秘主义大师埃克哈特的思想世界中,上帝深处的神性体现了无所居有、不为什么的无为状态。尽管无为的神已预先埋伏于新柏拉图主义哲学的超越性维度中,但埃克哈特没有局限于这一维度,他还将之进一步落实为一种“没有为什么”的生存态度与工夫论取向。神、灵魂抑或万物的存在,都显现出无所执着、没有根据的“法尔如是”。尽管理论旨趣大相径庭,尼采与海德格尔却在现代哲学的语境中以解构传统形而上学的方式,呼应着埃克哈特的“没有为什么”,并共同揭示了形而上学与神学的极限。

讲座伊始,雷老师对讲座的题目“法尔如是”进行了解释,“法尔如是”是一个佛教用语,意思是自然如此、本然如是,不需要为之再寻找一个基础。在此使用这个概念是因为它能够揭示埃克哈特、尼采与海德格尔思想中的某些特征,即对于“为什么”这一形而上学的终极的追问进行悬置乃至取消。雷老师指出,这不仅仅是一个形而上学或本体论的问题,同时还有工夫论的指向——埃克哈特自己不仅是一个哲学家,同时也是一个热忱的修行者。

▴

埃克哈特画像

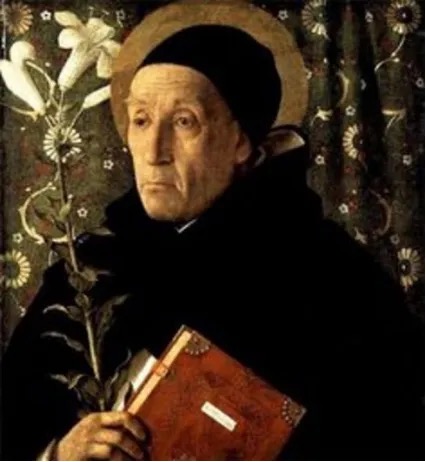

首先,雷老师介绍了德语中“dass”和“was”的区分,“das”对应的是英语中的“that”,“was”对应的是“what”。“what”问的是什么存在及其概念的本质规定,而“that” 则是纯然实情的描述和展开。 “dass”与“was”何者更优先,是谢林晚期的哲学经验论与黑格尔哲学概念论的分歧所在。从思想史上看,这种对纯然实情的肯定应该追溯到埃克哈特,他有一句特别有名的话是“没有为什么地活着”,生命不需要去问为什么,不是为了某个目的而去生活。埃克哈特是中世纪著名神秘主义大师,是德国哲学和德意志思想的重要鼻祖。他的哲学与阿奎那具有对话关系,他们都属于多明我会,但是他们的思想又有很大的区别。阿奎那是一个“正能量”的哲学家,会讨论存在的完满性,神就是最完满、最充分的存在;而埃克哈特则更加“负能量”,非常重视“无”这个概念,是存在与非存在的对立尚未出现的原初的不可思议、不可理解的状态。埃克哈特对于“无”的强调使上帝超越了作为根据和原因的功能,人与上帝的关系从而变得十分奇妙。基督徒如果要为自己的信仰生活提供一个“为什么”的解答,比如为了上帝而活,那么这反而意味着人远离了上帝。在一切“有”的背后寂然不动的是作为“无”的深渊,而这应当被称为神性,上帝只是神性的一个名相。上帝行事是没有目的的,义人同样如此,所以在此世人不要为了自己以外的目的去做事。上帝的“无”性而非人的德性是人获得拯救的关键。因为一切的德性都是对象化的关系,比如“爱”就要区分出爱者和被爱者,但是要实现在“无”中的一,就要抛弃一切对象化的关系。埃克哈特要回归的就是纯粹的作为“无”的一。而要实现这种没有差异性的“一”,就要放弃对于意义和“为什么”的追问,否则只会让人离上帝越来越远。忘记了上帝,不为了某种意图而行事,才是最好的救赎的修行状态。

▴

Benozzo Gozzoli:The Triumph of Saint Thomas of Aquinas

1470-1475年,卢浮宫藏

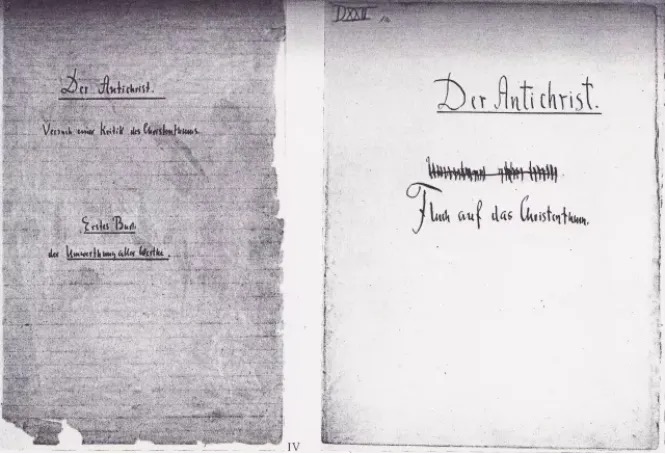

接着,雷老师为大家介绍了尼采与海德格尔的相关论述,认为尼采和海德格尔某种意义上呼应了谢林所说的不可被“was”所限定的“dass”。尼采同样会认为没有“为什么”,所谓“原因”只是为了归责,人设定出一个原因来为现象负责。而这个过程完全是倒果为因的。尼采认为这只是一种心理学现象,通过这种心理机制创造出一个可解释、具有确定性的世界,让人能够忍受生活实际的无意义和虚无。不过,雷老师也指出,尼采和埃克哈特的思想还是具有根本差异,尼采否认终极的“一”、罪与罚等基督教概念,主张恢复生存的无辜,回到人类生存的非道德性状态。

▴

《敌基督者》手稿

在下一部分,雷老师为大家介绍了海德格尔何以与前两者相关联。埃克哈特的工作是想拆除捆绑在上帝身上的第一因与存在的规定性,尼采则是想清除基督教的道德遗产,重新澄清价值和意义的秩序。海德格尔同样试图进行对形而上学的解构,他并非认为根据不存在或不产生作用,而只是不去发问原因,并揭示离基与奠基、回隐与置送的游戏与发生关系。海德格尔晚期哲学转变了在《存在与时间》中残留的主体性哲学进路,即在时间性的视域中通过此在的生存论分析显现和发问存在的意义的这样一个进路。对于海德格尔来说,此在与存在的关系问题是主线,从发问转变为不去发问,是前后期哲学的一个重要区别。在此过程中,他对尼采哲学也进行了批判,他认为尼采所说的权力意志依然是形而上学的现代完成形态。海德格尔哲学的着力点在于松动形而上学的奠基传统,探索“思”的别样可能性。

▴

海德格尔手稿

最后,雷老师总结了本次讲座的主题,本次讲座主要涉及的三位思想家都是对传统形而上学对不断追问“为什么”的思想方式的反思。他们走到了这种发问活动和奠基活动之外,去发掘形而上学的奠基活动的极限,虽然他们三者的思想动机与语境并不相同。

评议环节

在评议环节,吴增定老师与王齐老师都对本次讲座的深度、广度以及雷老师切入问题的视角给予了很高评价。本场讲座引发了王齐老师的许多思考,在讲座的最后提出了许多有启发性的评论与问题。王老师表示,本次讲座与她之前一直在思考的问题有很大关系,即建立一个更加立体化的哲学史研究,一方面要立足于当代哲学的视域,打破时空界限,努力在古今中外思想之间形成对话;另一方面则是要不断修正和发展对于哲学经典的认知,不拘泥于教科书的解释,填补传统研究的空白。雷思温教授关于西方神秘主义思想的研究对于构建立体化的哲学史具有很大意义。王老师同时指出,雷老师在讲座中没有展开埃克哈特与尼采、海德格尔面临的时代与思想史背景的差异是比较可惜的,因为埃克哈特不去追问“为什么”的原因恰恰在于有一个神性的统一性作为基础,上帝的存在本身可以让人安于“活着”而不追问为什么。但是尼采和海德格尔需要面临“上帝死了”的问题,存在是一种无根的状态,这一点是需要加以解释的。

▴

王齐老师为雷斯温老师颁发未名学者讲座海报

此外,王齐老师提出了一些问题。首先是尼采对世界的偶然性、无意义性的改造是否会构成对科学的挑战,王老师认为尼采仍然承认有一个“真”的标准,也就是科学的标准。第二个问题是,“没有为什么”何以泯灭了权力意志对尼采哲学的积极建构意义,王老师认为世界的偶然性和无意义恰好是为了生命的创造的可能性打开了大门。第三个问题是,现实生活的生存论与灵魂的泰然处之具有一种张力关系,在世俗生活中的活着与灵魂的超脱之间并不是自然而然的。

▴

[德]弗里德里希·尼采著,孙周兴译:《快乐的科学》

商务印书馆,2022年

对于第一个问题,雷老师认为尼采确实具有承认科学的一面,他使用了许多生物学、物理学的表述批判对上帝的想象,澄清道德的谱系。但尼采认为只有哲学才能为科学提供意义和价值,区别科学的善用和滥用。价值的设定、意义的创造仍然是靠哲学家完成。关于第三个问题,雷老师认为对于所有人而言,无论以什么方式生活的人其实都存在于世界之中,向外的这个面向是一样的,所以最关键的是在人之内的灵魂的转向。同样在世界中去生活,但是灵魂能够舍离,那么人行事就不再是执着于某种目的了。但是的确灵魂的转向与世界之中的存在需要有一个协同的关系。

现场听众提问,雷老师讲座中提及“通过问为什么实际上就是一个对象化的行动,这拉开了人和上帝的距离”,那么这样的观点是否预设着,如果我不去问为什么纯然的在当下存在的状态,实际上就是上帝进入了我之内,也就是说我的此在、我的实情其实就是上帝的临在。如果是这样的话,虽然埃克哈特通过“不问为什么”防止把上帝有限化了,但这是否同时把人无限化了?听众的第二个提问是,“不问为什么”拆解了形而上学的奠基和目的论对世界的统一理解,那么在此之后如何平衡与虚无主义、完全碎片化的世界的关系?

▴

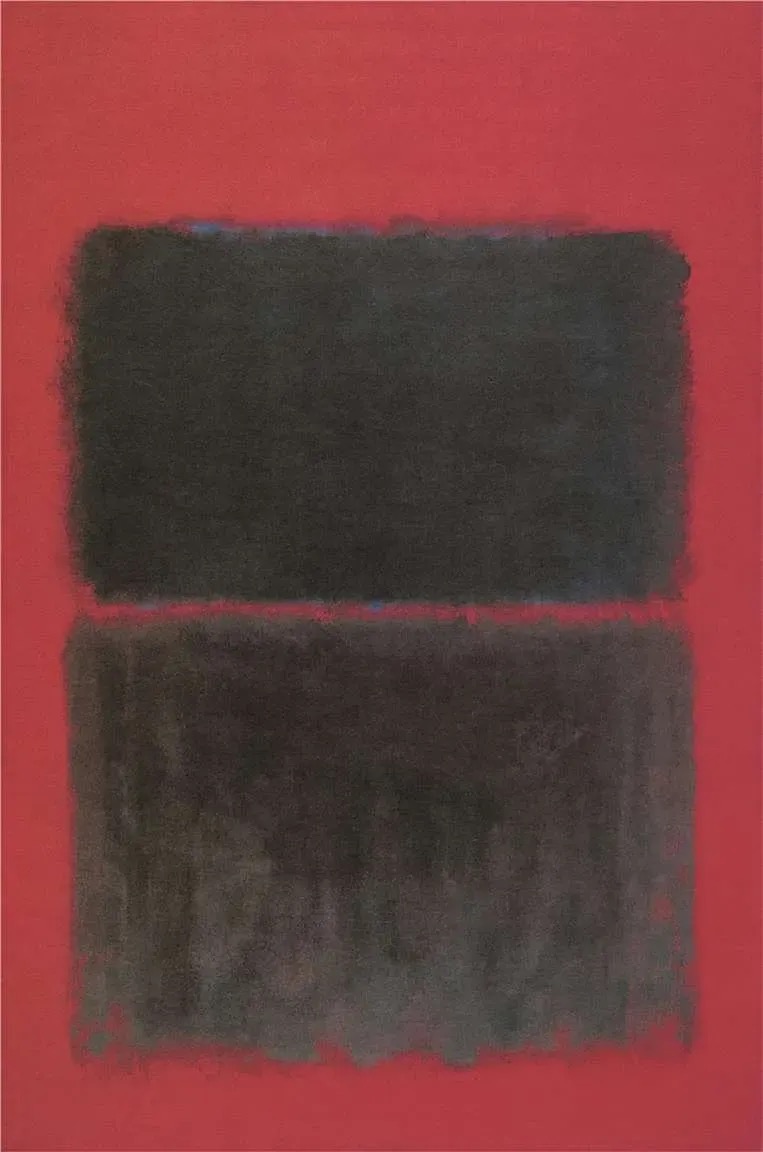

[美]马克·罗斯科:《黑暗中的红光》

1957年,伦敦泰特美术馆藏

关于第一个问题,雷老师的回应是,当上帝进入“我”之中,实际上上帝和我就交融了,埃克哈特所说的灵魂深处的火花,其实已经不再是人了,汇入了神性的人其实处于一种“无我”的状态,是一种既没有主体也没有主体性的状态。关于第二个问题,雷老师认为在海德格尔看来,“泰然处之”或许是一种方式。

雷老师的讲座引发了许多思考,也产生了许多有益的讨论与互动,本场讲座在热烈的气氛中圆满结束。