2024年10月23日晚上,由北大文研院主办、兴证全球基金支持的“未名学者讲座”第121期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“卮言日新:佛经的多语言研究及其旨趣”。北京大学外国语学院南亚学系助理教授陈瑞翾主讲,北京大学历史学系教授陆扬评议,清华大学中文系长聘副教授吴娟主持。

吴娟老师首先介绍了陈瑞翾老师的研究领域和学术背景,并和陆扬老师一起为陈老师颁发聘书和纪念海报。随后,讲座正式开始。

陈瑞翾老师形象生动地通过一个虚构的梦,引出讲座的第一部分——佛经生成的基本机制。历史上,佛经长期依靠代代弟子的口耳相传。萧本(Gregory Schopen)发现,在根本说一切有部的传统里,若僧人忘记佛陀宣说经文的具体地点与针对群体,则只需按特定的规则填补即可。部分统计数据告诉我们:在巴利语的1009篇经文中,83.42%的经文说于舍卫城等五座大城;在汉译《中阿含经》的说法地中,舍卫城的占比高达46.8%。佛经序分中所述地点与人物,很有可能并非实录,而是说经的过程中约定俗成的某种规定,并营造出历史的口述语境。借用德国文学批评家戈茨(Paul Goetsch)提出的概念,这些内容可被视作“伪口述”(Fingierte Mündlichkeit)元素,有助于增强文献的感染力与可读性。并且,佛经的伪口述性赋予踵事增华以某种机制性便利,使得人们能够将一些新的要素添入旧有的文献传统中。佛经作为观察传统与创新之间张力的绝佳样本,其观察与研究还可给予不同知识专业背景的人以各自领域的启发。

▴

《中阿含经》

陈老师指出,大乘佛经较为鲜明地体现出前述佛经的一些特点,并能够较好展现传统与创新之间的关系。故在讲座第二部分他主要讨论大乘佛经作为学术问题。那么,如何界定大乘佛经?司空竺(Jonathan Silk)认为不存在一元定义大乘佛教的方式,即不存在一切大乘佛经共享的特征。关于大乘佛经最早的实物证据,按哈特曼(Jens-Uwe Hartmann)的统计,有西北印度犍陀罗语残本存世的大乘佛经在公元二世纪之前至少有12部,但这些佛经的文本几乎未保留确切经题,又难以提供有效的历史信息。实际上,“大乘”(Mahāyāna)本身是一个后起的概念,这12部犍陀罗语佛经残本皆未出现“大乘”或“方广”。与犍陀罗语本最为接近的东汉支谶译《道行般若经》强烈抨击了质疑此经的僧人,反映出僧团内部曾存在初期大乘佛经权威性的争议。公元五世纪前大乘佛教团体在印度的边缘地位,亦得到相关碑铭资料的佐证。因此,大乘佛经较为鲜明地体现佛经的伪口述性以及新旧张力。

▴

《道行般若经》

陈老师讲座的第三部分聚焦于传统研究取径改良刍议,基于三个领域反思了传统的大乘佛经研究在方法论层面的一些局限性。梵汉对勘研究预设了从梵本到汉文本的线性发展过程,低估了梵文本的流变性。存世大乘佛经的梵本往往多变或没有祖本(Urtext),如吉尔吉特出土的多部梵文《药师经》(Bhaiṣajyagurusūtra)有大量异文,且无法回溯至单一的祖本。再者,佛经也并非皆由梵文译至汉文。方广锠认为《药师经》最初很可能是一部汉地撰述的佛典,之后经西传译成梵文。王臣邑(Diego Loukota)也注意到现存于阗语《药师经》更接近最早的汉文本而非吉尔吉特梵本,这为《药师经》汉地撰述说提供了新的线索。此外,梵语并非经文历史发展的起点。许多大乘佛经长期以犍陀罗语等中古印度语流传,后来经历了梵语化(Sanskritization)的过程。相较于梵语,中古印度语更大频率地出现一词多义的现象,由此存在更多创造双关的表意空间,如俗语aṭṭha或attha可以对应artha“义”、atra“那里”等七个形式不同的梵语词。梵语化的佛经在看似清晰的背后遮蔽了更多表意的可能。

▴

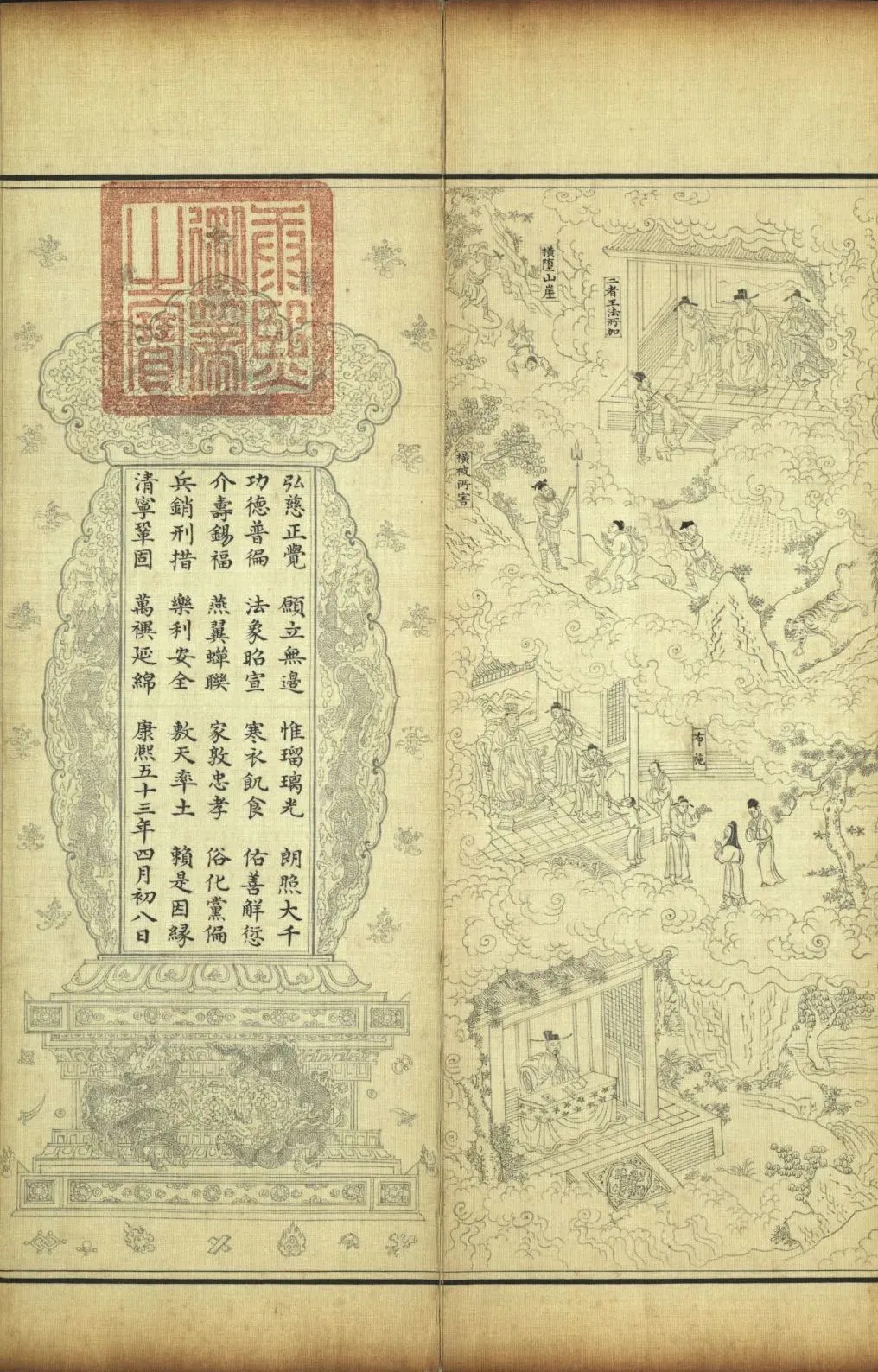

康熙帝(1654-1722)

御书《药师瑠璃光如来本願功德经》

册页(150页) 水墨绢本

1713年作

30.5×12.5 cm.×150

初期大乘佛教研究过多关注生成史,将目光集中于大乘佛经的起源和开端,一定程度上忽略了大乘佛经在晚近时代的流变和接受史。以大乘佛教的经文选集(florilegia)为例,尽管有一些持反对意见的学者,但不少研究者都认为七、八世纪寂天(Śāntideva)《大乘集菩萨学论》(Śikṣāsamuccaya)缺乏原创性,只是抄录大量经文。陈老师在这里引用欧陆学界研究古代叙利亚基督教的新观点,强调我们应该从知识组织实践的角度重新认识经文选集的价值。实际上,从五、六世纪开始,不同文化圈的佛教都出现了类似经文选集的体裁,于阗语《赞巴斯特之书》便是开此先河之作。

佛教解经学的研究强调解经者的主体性,但可能倾向于将解经对象客体化进而忽略了传经者的主体作用,研究者应重视二者的交互主体关系。举例而言,在一部吐蕃早期的佛经经文选集中有“戒身无边”(tshul khrims ni mtha’ med)的文本,对应汉文本与其他藏文本则云“戒身不坏”。就此,格鲁派大师宗喀巴在《菩提正道菩萨戒论》中解释了二者并不矛盾。这个例子可以说明传经者与解经者在历史上互为主体性。

▴

《赞巴斯特之书》

最后,陈老师回到本次讲座的题目“卮言”。“卮”本义为酒器,后引申为比喻新生事物的变化与无定则。佛经研究不只是局限于象牙塔内的学术问题,也能启发我们思考诸多普适性道理,拥有更加丰富立体的讨论空间。我们应将佛经视作动态的过程,而非静止不变的结果。研究者也不必拘泥于宗教的狭小世界,应在更为广阔的天地中探索佛经所蕴涵的关乎人类社会整体的意义与价值。

▴

讲座现场

评议环节

在评议环节,陆扬老师首先总结道,陈瑞翾老师的讲述不仅聚焦于大乘佛经本身的内容,也延伸至文本生成、宗教或文化现象诞生的特殊过程等更具普遍性的问题。陆老师充分肯定了讲座对口述性的关注,认为“伪口述”究竟于怎样的意义上作用于之后的改编还值得进一步的思考。针对讲座第二部分,陆老师补充道,理解大乘佛经的历史性问题不只关乎教义层面,还应注意它在寺院教育体系中占据怎样的位置并拥有何种意义。就讲座第三部分的方法论反思,陆老师联系历史学研究领域中的法国年鉴学派,指出需要从整体视角理解佛经接受史。此外,解经学的重要前提是解经者需假设所接纳的佛教经典内部都存在自洽的系统,这同中国传统儒家经典的解经也有相似之处。

讨论环节

讨论环节,现场听众提出了佛教传播过程中的版本观念、解经者的主体性、玄奘重译《药师经》的缘由等问题,陈老师一一进行了细致的解答,陆老师也作了补充。本场讲座在热烈的讨论中圆满结束。