2024年9月12日晚上,由文研院主办、兴证全球基金支持的“未名学者讲座”第118期在北京大学静园二院208会议室举行。主题为“小本买卖:西周都邑中的骨器经济”。本次讲座由北京大学考古文博学院预聘副教授赵昊主讲,北京联合大学党委副书记、校长雷兴山评议,英国剑桥李约瑟研究所所长、文研院邀访学者梅建军主持。

梅建军老师首先介绍了文研院“未名学者讲座”的主旨和本期主讲人赵昊老师的学术背景,并和雷兴山老师一起为主讲人颁发聘书和纪念海报。随后,讲座正式开始。

赵昊老师先就标题中“小本买卖”这一表述进行了说明。他指出,城市经济有高低端之分,在中国的青铜时代,一个城市的高端经济领域往往聚焦于那些技术含量高、产品价值昂贵、生产链条复杂且社会资源投入庞大的产业,比如青铜器、金器、玉器的制作。这些产业的原材料在当时是重要的资源,因此国家对其管控严格,成品分配也在国家的控制之下。相对而言,骨器制作则被视为城市经济中的低端产业。尤其是在青铜时代,尽管骨器在考古遗址中屡见不鲜,但由于其在年代判断和文化谱系研究中提供的信息有限,相较于玉器、青铜器和陶器等精美的或是具有明确年代意义的器物,骨器往往被忽视。然而,赵昊老师强调,在探讨大型聚落的经济运行时,骨器所蕴含的信息量远超我们的想象。

随后,赵昊老师进入正题,指出我们在研究骨器时,并不只关注单一的器物,而是着眼于整个制骨手工业体系。从考古学的视角出发,研究这一手工业体系可涉及多个维度:在单件器物层面,关注产品设计与制作工艺;在整体器物群层面,则聚焦于生产的标准化与专业化程度,前者关乎产品本身,后者则涉及生产者及生产组织。还要注意的是,每个青铜时代的手工业作坊都不是独立于大型城市之外的,而是深深嵌入所在城市的社会结构之中。这种嵌入性既体现在生产关系的上下游链条上,如原材料与燃料的供应、产品的分配体制(行政分配或市场导向),也体现在生产组织的内部结构上,如生产者获取生产资料的方式及其在城市生活中所处的地位。同时,手工业作坊作为城市中的一个物质实体,其地理位置也会对自己这个生产体系与城市中其他政治经济组织的关系产生深远影响。

接着,赵昊老师指出制骨行业不仅在远古时期就已出现,在二十一世纪的今天依然存在,并以河北省廊坊市大厂回族自治县作为典型案例进行介绍。大厂地区自明代起便是京津冀地区最大的牛羊屠宰基地,得益于其紧邻北京与天津这两座大型城市的优越地理位置,拥有了牛羊肉市场的稳定需求。基于此,大厂的现代制骨工厂应运而生,生产传统骨器、骨制工艺品外,最主要的产品是饲料、肥料里添加的骨粉等工业用品。它们紧密依托当地发达的屠宰业,获取了稳定、充足、高质量、成本低廉的骨头原料,构成了其发展的最大优势。同时,骨头在工业领域应用广泛,需求稳定,大厂不仅拥有面向大都市的庞大且稳定的消费群体,还借助周边城市完善的交通网络,实现了物流成本的显著降低。加之当地地价相对低廉,为制骨产品的储存提供了成本优势,进一步推动了规模化生产的实现。在此过程中,大厂制骨工厂还构建起完善的人员与技术保障体系,确保了生产的高效与品质。

▴

大厂回族自治县的地理位置

在构建起对现代制骨生产体系的初步印象后,赵昊老师又将视野带回到古代的制骨作坊。他首先对周原遗址的历史背景进行说明,指出该遗址自先周时期到西周中晚期,经历了一个非常显著的跨越式发展。这一变化不仅体现在周原聚落面积的扩大,从最初的3—4平方公里跃升至28平方公里,还反映在政治性建筑如宫殿区、城墙等的建设与变迁上。从经济视角来看,这一变化不仅仅是聚落面积、人口及用器规格的简单提升,更是聚落内部经济活动类型与经济模式的变化。尤为显著的是,周原早期东部区域集中出现了铸铜、制骨、制玉、制石等各类作坊,一般认为这背后与周人灭商之后安阳地区手工业人群的迁移密切相关,周原代替了安阳成为新的经济中心和手工业中心。

▴

周原遗址早期东部区域的手工业作坊分布

然后,赵昊老师对云塘制骨作坊的具体情况做了介绍。云塘制骨作坊位于周原遗址的东部,占地约4万平方米。1976年对其作了第一次发掘,覆盖面积350平方米左右,发现了灰坑、沟渠、铺石路面、房屋遗迹、19座墓葬以及大量骨头坑,其中骨头坑和墓葬交错,坑内有十余吨骨头堆积。2014年在第一次发掘地点的西北方高坡上对其作了第二次发掘,开了一条2米×10米的探沟。为了提高信息获取量,此次发掘采用针对性发掘策略:一是采用面状清理的方式,保持遗迹的原始堆状堆积形态,以获取更多的整体性信息;二是全探沟干筛,确保不遗漏任何微小遗物,尤其是尾端工序产物;三是在发掘过程中尽量减少金属工具的使用,防止骨头破损,也尽量避免金属工具在骨头上留下痕迹与原有的微痕混淆;四是尽可能在现场即时进行骨头拼对,提高有效样品率。发掘中,我们发现大量骨头上留有整齐的人工加工痕迹,确认这些骨头不是肉食之后的废弃物,而是手工业制品的原材料或半成品。

▴

发掘现场

发掘之后便要对这些骨头的生产过程进行分析。赵昊老师采取的是从产品端回溯,逆向复原生产链的方法。赵昊老师指出,可以从两类出土物来看这个作坊想生产的产品:一类是完全的成品,数量较少,因为成品大多会离开作坊,流向使用场景;另一类则是数量较大的批量半成品,可能是作坊废弃时没有来得及做完的。在半成品中,细长的条形坯料占比超过90%,最小直径有7-8毫米和3-4毫米两组规格,分别对应着最终产品中的骨笄和骨针。为什么会有如此大量的骨笄、骨针?这主要归因于西周时期人们的生活习惯。骨笄作为便捷的绾发工具,是非生存性的生活必需品,存在着持续且大量的需求。值得注意的是,出土的骨笄大多设计朴素,但也有些骨笄的笄帽装饰性较强,雕刻图案、嵌绿松石、或是使用了榫卯结构,表明该作坊不仅生产基础款式的骨笄,也生产高端产品,满足着不同消费层次的需求。骨针在青铜时代仍然是主要的制衣工具。云塘制骨作坊中发现的骨针坯料形态细、薄,数量很大,而且在同一个灰坑里,推测工匠制作时并不是同时制作骨笄和骨针等多种产品,而是有所安排或是分工。

▴

云塘遗址H4出土的骨针坯料

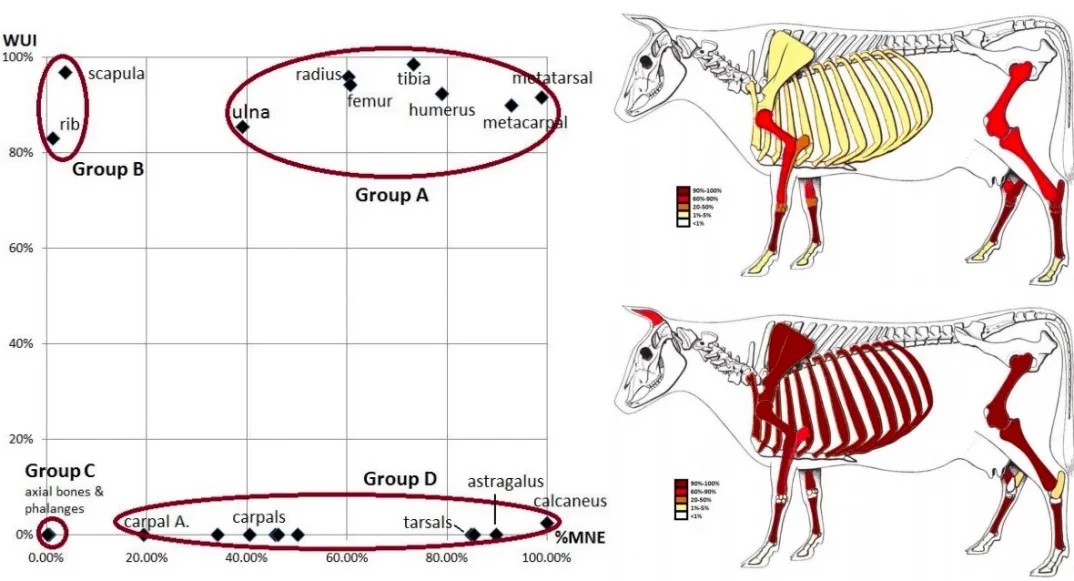

赵昊老师在研究中发现,制骨作坊在产品类型和原料使用上均表现出显著的去多样化趋势。首先,作坊的产能高度集中于少数几种器物,如骨笄、骨针,还有个别小凿子、刻刀、车马器等,整体上呈现出简化生产种类的倾向。其次,通过形态鉴定,发现在出土的动物骨骼中牛骨占比超过90%(按最小个体数计),而其他动物如猪、羊、熊、鹿、马、犀牛等的骨骼则很少。为了量化原料的加工利用程度,用有加工痕迹的标本数除以该类动物标本总数,创建出一个加工强度指数,结果显示:犀牛和熊骨的加工强度最高,意味着珍稀动物骨骼在作坊中被充分利用,其中,犀牛的骨骼较牛骨粗壮,可能是用来加工某种特殊产品,供高级贵族使用;牛骨的加工强度逾50%,说明牛骨在加工过程中会有一些没有被使用;羊、狗的骨骼上少见加工痕迹,可能工匠只是偶尔补充性地使用,猪骨上甚至完全没有加工痕迹,可能是工匠食用后的残留物。最后,通过骨骼的愈合情况来判断动物的年龄,发现工匠选用的牛骨大多来自2-4岁的牛,在古代这个年龄的牛是肉食的主要来源,说明杀牛并非专为获取优质骨骼。并且,在牛骨的使用中,长跖骨最为常见,肋骨和肩胛骨数量较少,这可能因为前者更多用于食用,后者是占卜的重要材料,往往被优先取用,剩余部分才用来制作骨器。

▴

原料的去多样化(牛骨所在的身体部位)

此外,赵昊老师还观察到一些特殊的现象。在现场拼对骨头时,发现多个出土位置在一起的骨头,能够复原成完整的牛的踝关节。这揭示出几个重要信息:第一,这些骨头在被丢弃入坑时,仍被筋膜组织紧密包裹,表明它们是相当新鲜的;第二,可以证明发掘的是一个原生堆积,这些骨头自被倾倒以来并未受到任何扰动,从而增强了发掘数据的可靠性;第三,这也从侧面反映了生产过程中原料从获取到废弃的流转速度极快,甚至超过了筋膜组织自然腐烂的速度。

▴

出土时依然连接的牛踝关节

上述研究聚焦于生产链的两端——产品和原料,接下来,赵昊老师深入剖析生产过程的各个环节。赵昊老师根据骨头的形态及加工痕迹的细致程度,将生产过程中的材料划分为六类:一是完全未经加工的原料,还没来得及使用就已废弃;二是半用原料,即还有可利用的价值但工匠没有完全使用就将其废弃;三是坯料,已完成初步切割,尚未进行锉磨;四是半成品,经过锉磨处理,形态基本成型,但尚未抛光;五是成品,已完全抛光,达到最终使用状态;六是废料,如关节头等不适于加工的部位。通过对生产流程的复原,赵昊老师概括出作坊内的主要生产步骤,包括:肢解原料(因骨头可能以整体形式运来,需进行分离)、预处理(去除附着的筋膜组织)、取坯(有一定技术难度)、锉磨、抛光,以及精装饰(如钻孔、雕刻、镶嵌等,但并非所有产品都需此步骤,大多数骨器在抛光后即是最终成品)。

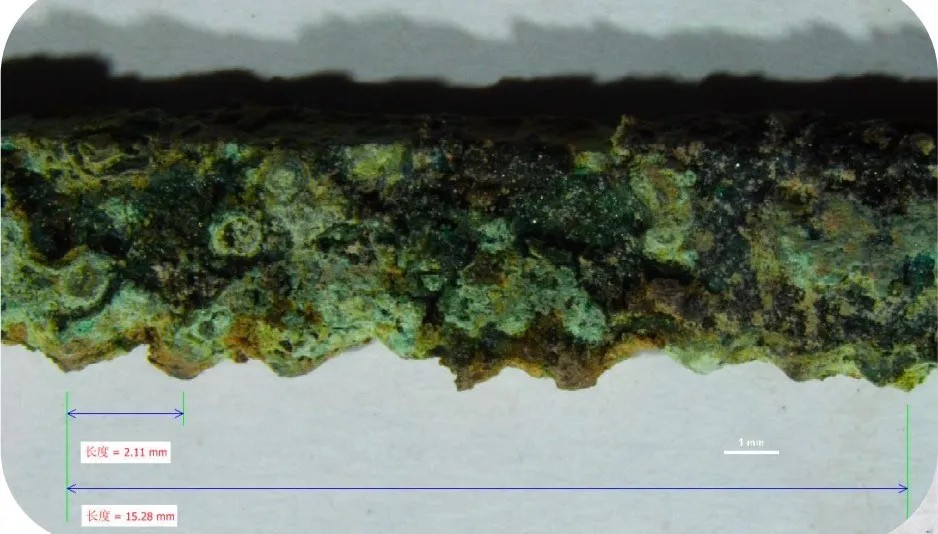

在分析手工业的生产过程时,赵昊老师还关注到生产工具,它们是奠定产品流程设计的关键,主要通过工具的使用痕迹来进行分析。观察发现,大量骨头上有着清晰可见的U形锯口,深度一致、锯痕单一且侧壁光洁,判断青铜锯与青铜锉是主要的两种金属生产工具,且青铜锯的使用尤为频繁。在发掘过程中出土的少量青铜锯实物,形制相近,厚度大约在1-2毫米之间,未表现出显著的年代差异,锯齿排列紧密,锯条宽度狭窄,这表明云塘作坊所采用的青铜锯很可能是专为骨制品加工而特制的,它们提升了加工过程的可控性与精确度,还使得锯口微痕及操作习惯呈现出高度的统一性。

▴

青铜锯残片及基本参数

在云塘骨器作坊的生产过程中,如何取坯是至关重要的一环,同时也是云塘制骨作坊大型标准化生产模式的显著体现。作坊在加强标准化水平的初步探索中,聚焦于三大核心要素:统一的宏观设计蓝图、标准化的度量指标以及规范化的动作细节。首先,通过分析废料形态呈现出的高度一致性,赵昊老师认为云塘工匠拥有一套完整的设计图纸,遵循既定设计进行生产,并且通过拼对西周早期至晚期的骨头遗存,发现均符合同一技术脉络,这表明设计图纸在长时间内保持稳定,确保了生产流程的连续性和统一性。其次,在产品的尺寸差异和测量指标上,无论是角度的控制(如肩胛骨切割角度多集中在30°-60°,且差异为整数倍)还是长度的规范(如跖骨长度的整倍差值),均彰显出严格的尺寸管理,这既有利于增强工匠在生产操作中的可控制性,也有利于生产组织对大规模生产过程的监管。其中,角度控制的一致性尤为突出,因为它更多地依赖于人为操作而非自然因素,这反映了当时的工匠在缺乏现代度量工具的情况下,仍通过肉眼判断努力将角度控制在特定范围内。最后,骨头上加工痕迹具有一致性,例如,骨笄半成品的端头均呈枣核状,锯痕稳定且叠压顺序一致,这说明工匠在取坯过程中遵循了相同的方向和操作规范,这是生产者对生产环节极为细致和精准的控制。

▴

骨笄的末端完成头

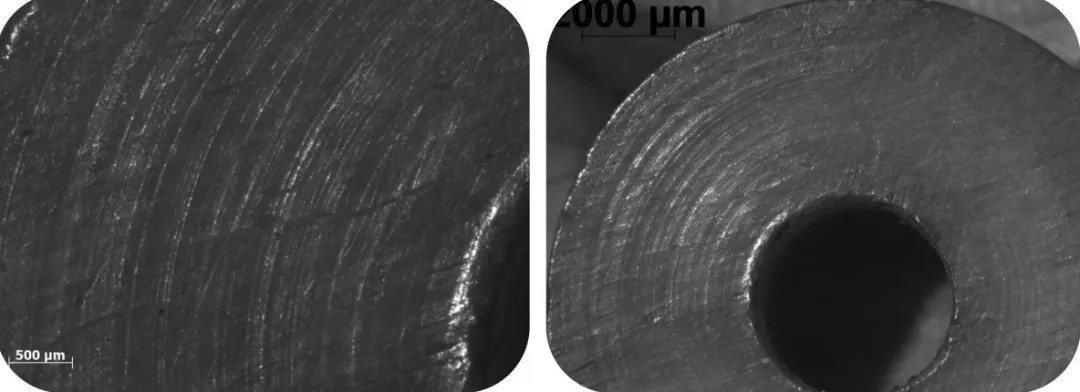

打磨与装饰,是骨器生产过程中最后的两个环节。一个完整骨笄的两端,从截面上来看或是菱形,或是圆形。这需要经过三个不同的步骤:首先使用青铜锉进行初步塑形,这会在表面留下较深的沟痕;然后,用磨石去磨掉锉痕,使骨笄的边角逐渐由棱角分明向圆润过渡;最后,进行抛光处理,打磨干净,此时骨笄才算进入成品阶段。其中需要注意的是,根据骨笄上的钻眼与外圈留下的同心圆轨迹,推测当时可能已采用了原始的车床或车铣工具。

▴

在显微镜下观察到的同心圆痕迹与钻眼

结尾部分,赵昊老师聚焦于云塘制骨作坊所处的经济网络及其与城市经济、政治的互动关系。首先,以牛的利用为例,在畜牧阶段,通过锶同位素分析,发现仅少量牛生长在周原城市内部,大多数来自周原以外的贵族采邑,这有利于我们理解周原与周边贵族采邑的关系。牛成长到一定年龄后,被送至周原进行消费,在此过程中,牛角可能送往角器工坊,牛皮则进入制皮工坊,而剔除了肉质的骨骼,最终抵达制骨作坊进行加工。其次,用于制骨作坊生产的青铜锯,是铸铜作坊专门为此生产的,而制骨作坊生产的小雕刻刀,是一种可能用作铸铜作坊的骨质工具,这揭示了城市中不同手工业之间的协作与互补关系。再次,云塘制骨作坊紧邻高级宫殿区,这种布局可能与贵族阶层对新鲜肉类的大量需求及日常典礼、祭祀活动紧密相关。此外,通过估算显示,制骨作坊的骨笄年产量可达十万根左右,这一数字不仅能够反映出周原地区的人口密度与消费能力,也可以揭示周原作为工业中心,将制成品反向供给周边采邑的经济网络。最后,从历史变迁角度来看,从青铜时代到东周时期,制骨作坊从城市中心逐渐外移,这一变化可能与城市景观的重要性、消费群体吃肉习惯的变化、运输及储藏技术的进步有关,同时也映射出不同历史时期不同行业在城市经济中的不同地位与角色。

▴

可能用于铸铜作坊的骨质工具

最后,赵昊老师总结强调,我们现在频繁提及的东周时期“物勒工名”制度以及标准化程度的加强,在金属器制造领域,无论是铜器还是铁器,这一过程很可能是漫长而渐进的。更重要的是,这一变革或许起源于庶民经济。因为奢侈品往往难以标准化,更多倾向于个性化定制,而庶民经济中低价产品的生产,有利于鼓励生产组织在大城市经济环境中进行强化标准化生产的初步尝试,毕竟只有通过提高标准化程度,提升生产效率,降低生产成本,才能在竞争激烈的市场中赢得更大的利益空间。

评议环节中,雷兴山老师首先高度赞扬了这一研究。他认为赵昊老师并非单纯地聚焦于动物考古学或手工业考古学,而是巧妙地将多个研究方向融合为一,不仅具备深厚的传统考古学功底,还吸收了西方考古学的理念,开创了属于自己的独特研究范式与风格,这既是个人学术特色的体现,也是时代风貌的反映。接着,雷兴山老师特别指出,“堆状堆积”这一创新概念的提出,打破了传统考古学中地层研究的固有框架,不仅丰富了地层学的研究内容,还推动了埋藏学理论的进一步发展。最后,雷兴山老师还强调,刚刚提及的出土位置在一起的牛的踝关节,正是赵昊老师精细化发掘的一大亮点,展现了他精湛的考古发掘技术与细致入微的观察力。

▴

梅建军老师为赵昊老师颁发未名学者讲座证书

梅建军老师指出,这次讲座显示出赵昊老师丰厚的考古学专业素养,并提出两个问题:第一,为什么要强调“小本买卖”?第二,去多样化和标准化之间存在怎样的关联,这是否意味着不同制骨作坊之间会存在等级差异,以及是否会有更高等级的作坊存在?对于第一个问题,赵昊老师说明,“小本”指的是成本低廉,制骨作坊能以较小的投入获取大量的骨头资源。关于第二个问题,赵昊老师回应,去多样化和标准化是两个现代概念,去多样化意味着整个骨器手工业制造体系中很可能存在进一步的分工,除了目前已知的云塘和庄白北两个制骨作坊外,不排除还有别的制骨作坊的存在。去多样化是生产者有意识的行为,目的是减少生产过程中可能产生的差异,确保产品的一致性和标准化,这种生产模式很可能是由贵族控制的庶民经济体系中的一部分,旨在通过薄利多销的策略来实现更丰厚的经济效益。

讲座的最后,现场师生就如何在大量出土文物中获取有效信息、骨头部位的选取等问题进行了讨论和交流。本次讲座在热烈的氛围中圆满结束。