2024年11月13日晚,北大文研院主办、兴证全球基金支持的“未名学者讲座”第123期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“人在江湖:历史人类学视角下的水域中国”。北京大学历史学系副教授刘诗古主讲,北京大学历史学系博雅特聘教授赵世瑜主持,北京大学历史学系人文讲席教授李伯重评议。本次讲座通过文研院视频号、b站和抖音平台进行全程直播。

在讲座伊始,赵世瑜老师以“人在江湖,身不由己”俗语引入,并介绍了主讲人刘诗古老师的学术背景,强调太湖、鄱阳湖等水面在历史上人员流动密集,需重视其研究以构成中国历史的整体面貌。刘诗古老师开场说明讲座主题“人在江湖”的双关意义,“江湖”既指实体的江湖如长江、鄱阳湖,也指与庙堂所对应的江湖社会。从常见地图隐含的“陆地中心”视角,到古巴比伦宇宙观和中国古代天圆地方的理念,刘诗古老师回顾了人类对“水”的认知历程,并将江河湖泊比作中国大地上的“毛细血管”,提出中国内陆水域或可视为中国的“地中海”。通过近现代舆图的展示,刘老师展现了鄱阳湖、两湖地区从水到陆的变迁。近些年,他一直提倡“水域史”的研究视角,主张把“水域”放在观察中国历史的另一维度,进而反思和检讨传统的“陆地中心主义”历史叙事,建立更为多元复杂的历史演进图景。他引用斯科特(James C. Scott)教授的“Zomia”研究,强调国家的统治受到交通困难、军事技术以及地理条件的限制,留下了一个很难纳入统治的边陲地带。在完成山地社会的研究之后,斯科特曾想做一个更为综合全面的研究,讨论江河湖泊中的避难所——“水上赞米亚”。

一、在鄱阳湖做研究:

近二十年田野调查之旅

自2007年起,刘诗古老师开始关注鄱阳湖,并从2012年开始深入鄱阳湖区开展研究。其个人研究也从20世纪中国的话题逐渐延伸至明清中国,尤其是鄱阳湖等内陆水域的生态、人群与制度。鄱阳湖系目前中国第一大淡水湖泊,也是一个典型的季节性湖泊。这一特征对其生态结构、人群活动空间乃至国家治理模式均有深远影响。

对于人类社会的类型,刘诗古老师提及了王明珂教授的“社会本相”与“社会表相”理论,用以说明水域社会的基本面貌。他指出,水域环境造就了渔民独特的生计结构,渔业捕捞成为主要作业方式,渔民家族及合伙制构成渔民社群的基本结构。同时,内陆水域存在多样且多层的自然资源系统和产权体系,如捕鱼权、採草权、灌溉权、航行权、开垦权等,其中渔民社区以捕鱼权为核心,农业社区则以开垦权和採草权为重点,航行权、灌溉权等也各具重要性,近代开埠之后“码头权”成为重要的商业资源。刘老师通过文献收集和实地考察,深入了解鄱阳湖的自然环境、人群生计及社会运作模式,发现鄱阳湖区的渔民面临诸多挑战,包括渔业资源减少、渔民捕捞冲突等。他深入探讨了渔民对水面以及捕捞资源的激烈争夺,并关注由此引发的渔民社群械斗与渔业捕捞秩序的问题。

▴

航拍丰水期鄱阳湖

傅建斌摄

刘诗古老师指出,鄱阳湖渔业作为典型的共有资源,具有排他性困难与竞争性强的特点,从而带来治理上的系列挑战。国际学术界对此类资源系统亦有一些讨论,但长期缺乏中国案例与经验。因此,刘老师的研究不仅关注鄱阳湖本身,还试图跳出区域或地方史脉络,探讨人类面对共有资源的治理问题。他提出,历史上湖港使用与捕捞习惯的形成经历了一个从无主到有主的过程,面临着共有资源可持续利用的挑战。他希望在鄱阳湖研究中探讨人类如何在一个原本开放获取的资源系统中建立一套有效的制度或规则,实现共有资源的有效治理。他期待有更多的研究者能够跟进这一议题,探讨不同水域之间的差异与多元结构。

二、《鄱阳湖区文书》

的搜集、整理与研究

在2012年8月的一次田野调查中,刘老师在滨湖多个村庄发现了一批珍贵的渔民历史文书。这些渔民文书,不仅有湖港、草洲的买卖契约和规范捕捞秩序的合约、议约字,也有大量的渔课册和纳税执照,更有大宗的明清诉讼文献。这些文书贯穿了明代中期至新中国初期的四百余年,种类丰富,有较高的研究价值。在已经发现的明清文献中,如此大规模的湖区渔民文献的发现,尚属首例。这一发现,不仅填补了湖区渔民文献的空白,更为重要的是,它可以与其他丰富的土地类文书形成有价值的比较,从而丰富我们对明清中国社会的基本认识。经过修复、扫描、编目、录文等整理后,这些文书得以在2018年正式出版。

▴

《鄱阳湖区文书》

曹树基主编,刘诗古、刘啸 编

上海交通大学出版社,2018年

在整理、抄录和研读这批文书的过程中,刘老师开始思考这批文献的生成机制以及其背后的湖区历史。他以文书相对集中的湖区东岸五个聚落——康郎山、莲湖、长山、沙塘和邹家嘴为主要田野点,围绕鄱阳湖“水面权”的获得、转让与保护,开始对湖区人群的定居历史、渔课制度的建立与演变、湖池水面的确权过程、渔业捕捞的准入机制、水面权的分化与转让、捕捞纠纷的调解与审理、捕捞秩序的层累与演进以及内陆水域社会的治理等重要议题,进行了翔实讨论和分析。他认为,原始文献的整理过程,虽然耗时且繁琐,但却是史学研究不可缺少的重要环节。人工智能的发展,虽然可以加快我们转录文献的速度,但是不是可以深化我们对文本的分析和解读,提出更好的问题,仍然有待观察和讨论。

▴

水面权分析示意图

三、鄱阳湖的形成及其演变

对于一项区域研究而言,首先要了解其自然地理环境的变迁过程,即布罗代尔所言“相对静止”的历史。刘老师透露,他在鄱阳湖研究的初期,基本是想延续前人对于鄱阳湖历史演变的认识,即鄱阳湖形成于唐末五代时期。支撑这一结论的两条关键证据,主要出自《太平寰宇记》中“莲荷山”与“康郎山”两条记载。然而,在一次翻阅宋本《太平寰宇记》的过程中,他注意到宋本《太平寰宇记》竟然没有这两条记录,而前人引用的史料则出自光绪版《太平寰宇记》。这一现象引起他的警惕,并促使他重新检讨前人的看法,进而系统梳理隋唐以来的地理志书、文人文集以及其他新发现的地方碑刻等资料,对鄱阳湖的历史演变进行再研究,认为鄱阳湖大水面应该在两宋之际才最终形成。

四、渔课制度的建立及其演变

在湖区保留下来的谱牒文献,可以部分反映沿湖居民对于“入湖权”由来的民间记忆。这些依然“活”在渔民社区的祖先迁移、定居的传说、故事或文本,其实表达的是一套复杂的社会权利关系。在沿湖居民纷繁复杂的历史表述中,明初的“闸办”是一个事关“入湖权”由来的关键词,频繁出现在各类民间文献或沿湖村民的口述访谈中。有些人通过“承纳渔课”的方式在制度上获得了湖池水面的“准入权”,从而成为占有湖池的“湖主”。

早在宋元时期,就已零星出现鱼税的记录。北宋淳化元年(990),太宗在诏书中提到“诸处鱼池旧皆省司管,系与民争利,非朕素怀,自今应池塘、河湖鱼鸭之类,任民采取,如经市货卖,即准旧例收税”,并于该年的八月、十月相继免去了舒州、婺州等地多处鱼池、陂湖的鱼税。元世祖忽必烈亦在诏书中称:“江湖鱼课,已有定例,长流採捕,贫民恃以为生,所在拘禁,今后听民採用。” 这都表明,宋元时期就曾设立过渔课,但无论是宋太宗还是元世祖都对此不太重视,且认为会“与民争利”,主张“任民采取”的态度。

洪武年间,通过在鄱阳湖区设立河泊所,政府才开始真正介入到湖区的渔税管理,如派出致仕千户进行湖池的丈量、渔户的登记以及编立渔课青册等,从而改变了宋元时期“任民采取”的放任政策。这些明初编立的渔课青册不仅是明王朝向渔户征收渔课的主要登记册籍,也是湖区渔民在捕捞纠纷发生时用以主张“入湖权”由来的关键凭证。

▴

航拍鄱阳湖

傅建斌摄

接着,刘老师利用在湖区新发现的渔民历史文书——《嘉靖七年高安县来苏邹氏渔民文书》,对明洪武至永乐年间鄱阳湖地区渔课制度建立以及部分湖港、长河的“闸办”、“承课”等问题进行了分析。他认为,明初朱元璋设立的渔课制度,不仅包括了对渔户、湖池、船网的登记造册,而且还制定了严格的渔户户籍制度,以及明确的征纳课税系统。明代的渔课分为两种,一种是在湖池捕鱼所需缴纳的浮办、冬潭,以及船网课米,另一种则是上供物料,如鱼油、鱼鳔、翎毛等。王朝的制度设计是要对鄱阳湖区的渔户、湖池和船网进行逐一的丈量和登记,可在实际的操作层面这一想法并不容易得到落实。因此,河泊所对渔民、湖池和船网的登记和造册,更多的需要依赖于渔户的自报和承认,也就是“闸办”。但是,渔户一开始只愿承认湖池课,并不积极承认网课。明代政府历经十几年的努力,在洪武十四年才得以基本完成渔户、湖池和船网的登记和造册,建立起专门的管事衙门。

在明初,湖池和船网课米的征解是以“库甲”或“课甲”为基本单位。一个“库甲”中有“头户”和“贴户”之分,其中课米多者设为“头户”,负责向其他“贴户”催征课米。一个“库甲”中可以有一个或多个“头户”,组合轮流向其他“贴户”征解课钞。在明初湖港“闸办”格局基本奠定之后,官方曾对渔课进行过三次大的清理和整顿,依次分别发生在“正统二年(1437)”、“成化二十三年(1487)”和“嘉靖元年(1522)”。明初设立河泊所并建立渔课册制度,加强了渔户管理和渔税的征收。但是,这套制度的维持却始终面临着许多不确定因素的挑战,诸如攒造过程中的书吏舞弊,渔户逃移和亡故,以及湖池的淤塞等。至明代中后期,渔课的征解由渔户自运解纳入京向布政司、州县搭解转变,最后转为州、县代管。清康熙年间“课户照票”的发行,使得课额在制度上得以固定,加上自封投柜的实行,改变了明代以来“以册征课”的模式,从而导致渔课册在赋役征收中的功用逐渐弱化。

五、水面权的获得与转让

在湖区社会,人们以水为田,水面就像土地一样,是周边民众赖以生计的重要资源。与土地不同的是,水面的物理形态更为复杂,边界也更不易得到确定,资源的“公共性”更强。刘诗古老师借鉴了科大卫(David Faure)关于日本村庄“入住权”的讨论,提出了“入湖权”概念,其与明初的“闸办”和渔课制度的建立有着密切关系。在明清时期的鄱阳湖地区,并不是所有在湖边居住的人都可以拥有“入湖权”。“入湖权”主要指的是沿湖居民可以进入特定湖池水域进行渔业捕捞的权利,是渔民最重要的权利之一。“入湖权”有两个层次的含义,一个是通过向王朝登记和承课而获得的湖池水域捕捞产权,一个是通过市场交易(如买卖、租佃等)而获得的入湖捕捞的使用权。此外,“入湖权”也是维系湖区渔场准入的关键机制之一,体现了一种排他的渔场成员资格。由此,“入湖权”并不能进行完全自由的市场转让,而是受到了许多湖区社会规则的限制。

▴

枯水期鄱阳湖,石岛落星墩露出全貌

泽雷摄

另外,值得注意的是,鄱阳湖拥有两个变动的物理“表面”。一个是“春泛渺水”时的水面,一个是“冬干枯水”时的水底。通过大量湖池交易文书,刘老师发现,明清以来,水面是可以买卖交易的,并存在一个区域性市场。

在明末至清代中叶,有些湖池水面经过多次转让,最终落入几个大渔民家族手中,这些家族至今仍是湖区的重要力量。只有大家族才能有效控制湖面,而小家族因无法在湖区资源竞争中立足而逐渐消失。

此外,刘诗古老师发现,由于水面权不能像土地一样物理切割,边界不易清晰划定,造成“水面权”无法以面积为单位进行交易,湖区人民转而以“股”和“分”为单位进行转让。在水面不易进行空间物理切割的情况下,人们转而寻求对水面权进行时间维度上的切割,逐渐形成了湖区以“年分轮管”方式进行水面权分割的模式。这相当于将一块水面的产权在时间上进行了拉伸和切割,并以“轮管年分”的方式替代了物理空间上的产权分割,不同数量的“轮管年分”意味着占有不同的水面权利份额。

六、捞秩序的建立及其演变

鄱阳湖区的渔民在不同季节有不同的捕鱼方式,历史上存在着复杂的捕捞纠纷,但湖区居民通过长期实践形成了一套严格的捕捞秩序。1953年江西省的一份报告显示,鄱阳湖滨湖渔民(包括主业与副业)约有106000户,318100人,渔船83000艘,年产鱼类350000担。1961年,江西省水产厅秘书室调查发现“江河湖港,这是渔民的天然捕捞场所。在历史上早已形成一条使用界线,比如在一条湖港内,那一段属于那几个地方的渔民使用,那一段河港,可以使用那几种工具,都有一定习惯。为了提高鱼产量,渔民还有堑湖、禁港、开港,且开港时允许那几个地方的渔民前去捕鱼等,也都有习惯规定。在禁港期间,有着严格的湖港公约,谁也不准到施禁区打鱼。”

▴

鄱阳湖

吴瑞青摄

湖区各段水面的使用权、捕鱼工具等均形成有明确的历史习惯,不得随意破坏。这一结构可追溯到明清以来的历史脉络。经过大量的纠纷和诉讼,渔民之间逐渐形成了不同地方使用不同网具的制度性规定。清代中叶以后,新的捕鱼工具“捆钩”激化了原有的湖区秩序,引发大量纠纷。这些纠纷促使湖区居民通过议约等方式,逐渐形成了新的捕捞秩序。

在明清中国,官方没有制定一套明确的法律体系以规范渔民对沿海或内陆水域的使用。明初的湖池“闸办”与渔户“承课”,虽从国家制度层面限定了谁可以在特定水域捕鱼,但却没有对渔民的捕捞行为建立起有效的限制规则。在湖区,来自同一个家族、村庄或使用同一类网具的渔民往往形成利益团体,以此维护他们在湖里的资源份额,防止他人的侵占。大多数水面的占有者并非个人,而是以家族为单位,族内的子嗣共同享有份额。那些在渔民社群中不断累积的“合同议约”文书,不断把民间的习惯或非正式的传统变成正式的书面规则,其中包括对准入权、捕鱼范围、捕鱼网具、捕鱼时段等多层次的制度安排。

另外,刘诗古老师通过讲述袁永富承租大沙方湖的故事,说明历史变迁对渔民命运的影响。他强调,中国直到1970年代末期才正式建立了捕捞许可证制度。在此之前,广大水域或海洋的捕捞活动主要依靠历史形成的权利和习惯来维持。这些秩序和习惯包括身份准入、税收制度、市场交易等多个方面,是渔民在长期实践中用生命捍卫的权益。最终,这些历史层累下来的习惯反映在捕捞许可证上,成为现代渔业管理的重要基础。可以说,鄱阳湖区的渔业捕捞制度经历了数百年的层累,最终演变成今天的“捕捞许可证”。

七、奉旨捕鱼:

瑞州府高安县邹氏鸬鹚家族

在这一部分,刘诗古老师讲述了瑞州府高安县邹氏家族的故事。该家族声称拥有“奉旨捕鱼”的特权,在鄱阳湖水域有“遇山拾柴,逢水取鱼”的权利。在吴城镇的田野调查中,刘老师偶遇邹福根老人,通过聊天了解到他就是高安邹氏后裔。从他的口述以及保存的《燕溪邹氏族谱》中,我们可以了解到朱元璋赐给邹氏祖先36块铜牌的传说。尽管这些故事真实性待考,但反映了邹氏家族借助国家权威巩固自身利益的叙事策略。乾隆二十八年的课户照票进一步证实了邹氏在湖区捕鱼的特权。此外,邹氏家族还涌现出如江西轮船公司创办者邹殿书这样的杰出人物,显示了从捕鱼到水上贸易和水运的转型。邹氏家族在民国时期与其他帮派冲突,湖南桃江等地也有邹氏后裔以鸬鹚捕鱼为生。刘老师指出,邹氏家族的故事反映了南方水上活动人群的庞大网络,这些人群拥有各自的故事和特权,过去我们并未充分了解。通过对邹氏家族的研究,可更深入地了解这些水上人群的历史和文化。

▴

鸬鹚捕鱼

傅建斌摄

八、川流不息:

华夏文明史上的船舶与水运

在讲座的最后,刘诗古老师强调,我们已经几乎快要忘记,中国人曾生活在一个以船连接的世界之中。他追踪并讨论了岸线、码头与水运等问题,认为这是水域社会向近代转型的重要面向。通过探讨码头社会的组织结构,刘诗古老师最终聚焦于市场问题,他希望通过码头准入权的讨论,能形成对经济与市场的新认识。他认为,市场的形成与发展并不天然会出现,需要基于一系列基础性制度框架。人员、商品的流动仰赖于运输,系交易成本中至关重要的部分。市场与贸易的兴盛,建基于人与物的顺畅流通,否则市场难以维系,经济陷入迟滞。细致考察人与物流动的诸多中间环节,以及维持其运转的基础制度体系,有助于深化对经济运行、市场整合与交易成本的认识。同时,他还与团队关注并研究了水域中的公共品问题,如救生船、航道、灯塔等,并延伸至污染、环境等问题。

▴

小天鹅舞动鄱阳湖

杨帆摄

刘老师认为,这些问题不仅适用于水域的讨论,还可应用于山林、矿场、原油、牧场等不同资源类型。最后,他提出“流动、联系、整合”是理解水域中国的关键,并希望从一个不一样的视角去理解原本被忽视的水域管理和公共资源等问题。

评议环节

在评议环节,李伯重老师通过《红楼梦》和大禹治水的例子,强调了水在中国历史中的重要性,以及中国经济中水的贡献长期被忽视的情况。他指出,中国作为长期统一国家,水在其中发挥了关键作用,特别是长江、黄河、大运河及珠江等水系网络,将中国经济区与广大民众紧密相连。李伯重老师赞赏刘诗古老师的报告,认为他提供了新视角来看待中国历史,不仅关注水的运输功能,还深入探讨了渔民、船夫等水边人群的生活状态,这是以往研究中的盲点。他提到,这种新视角能揭示新问题,需采用新研究方法如历史人类学。李伯重老师还提及产权制度研究,并强调水面与土地的差异,为水的研究提供新思路。最后,他对刘诗古老师的报告给予高度评价,并期待其下一本书能更深入地探讨船夫、纤夫、码头脚夫等无声人民及其帮会在中国历史中的作用,同时建议将海岸人群纳入未来考察范围,以全面展现水运和靠海生活人群在中国历史上的重要地位。

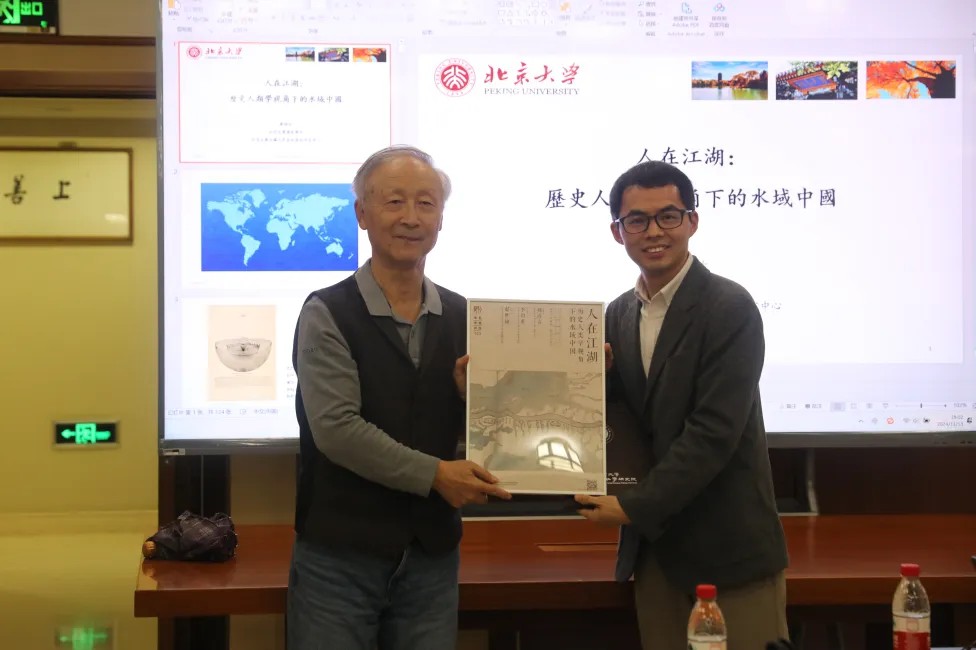

▴

李伯重教授为刘诗古老师颁发未名学者讲座海报

在问答环节中,文研院邀访学者、剑桥李约瑟研究所梅建军教授对水域居民的鱼产品加工和贸易以及与官方的互动关系等方面提出了疑问。刘诗古老师回应,通过现有文献和渔民口述,可了解到渔民在初级市场中将鱼运往各地销售,同时还会加工成鱼干等产品。此外,通过海关史料可追踪九江关出口的鱼及相关产品数量。关于水域居民与官方的关系,刘诗古老师指出,征税是水域居民与官府打交道的重要窗口,同时在水域发生纠纷时,渔民会通过营汛系统与官府接触并诉讼。刘诗古老师还提到,从清末江西官报记录来看,水上居民存在治安问题,官民沟通受限于地理障碍。赵世瑜老师补充指出,水域居民除了捕鱼外,还从事商业贸易,以及从事半农半渔的副业。同时,他也强调了税收在国家与地方关系中的重要性,并指出水上也存在渔甲制度,体现了国家触角逐渐延伸到基层。在清末民国初,国家管理逐渐深入,包括户口编制等管理措施。

中国社会科学院经济研究所的封越健研究员提出了三个关于渔民生产组织、水面分割管理以及邹家捕鱼权的问题。刘诗古老师回应,渔民的生产组织多以家族为单位,通过户名进行水面控制,并根据网具类型决定是以家庭还是跨家族合作的方式进行捕鱼。在分年轮管的水面管理中,地理标识和人为界定是划分不同水面界限的关键。对于邹家捕鱼权的维持,刘老师认为可能涉及河泊所系统的承认及其与官方之间的联系,但具体机制仍需进一步研究。赵世瑜老师补充指出,邹家的权威可能并非仅基于血缘关系,而是后来形成的网络,且可能与共同信奉的神或神庙系统有关。封越健研究员随后询问了鸬鹚捕鱼的相关问题。刘诗古老师回答,邹家并非独享鸬鹚捕鱼的技术,可能是邹家有多人习得了驯化鸬鹚的技术。赵世瑜老师还提到,由于长江十年禁捕等政策,现在的研究面临一些新的挑战和机遇。

▴

赵世瑜老师作总结发言

最后,赵世瑜老师总结讲座,指出刘诗古老师的研究深入田野,关注湖面确权、湖界划分等问题,而非仅依赖传统文献,从田野中提出疑惑或问题,这正是历史人类学的重要意义。赵老师还强调口述资料的重要性,虽不一定真实,但能启发思考。此外,刘诗古老师试图通过小块实地研究揭示全球共同面对的问题,关注不同生计模式下人们的社会组织及其历史形态,展现出其宏大的学术野心。赵世瑜老师以凉山州田野经历为例,阐释了从具体空间出发,逐步揭示广阔历史世界的研究路径。讲座圆满结束。