2021年7月12日下午,“北大文研读书”第31期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“匪杖不强:《燿武扬威——权杖源流考》研读会”。四川大学文科讲席教授李水城作引言,北京大学城市与环境学院教授唐晓峰主持。文研院学术委员、北京大学中文系教授李零,中国人民大学国学院教授王子今,西北大学文化遗产学院教授罗丰,北京大学考古文博学院教授沈睿文,北京大学历史学系教授颜海英,北京大学艺术学院助理教授贾妍出席并参与讨论。

引言部分

作为《燿武扬威——权杖源流考》一书的作者,李水城老师首先介绍了本书的缘起。上世纪八十年代他在河西走廊地区考古时,曾经发现数件权杖头。1999年,他到宾夕法尼亚大学访学,在人类学博物馆的西亚展厅见到了乌尔出土的白色权杖头。二者时空远隔,形制却惊人的相似。从此,李水城老师开始有意识地关注此类材料,积二十年之功,最终写成了这本《权杖源流考》。

李水城《燿武扬威——权杖源流考》

上海古籍出版社,2021

1. 缘起

论坛开始,李水城老师按时序梳理了目前国内出土的权杖实物。李老师指出,目前可确定时间的最早的权杖头应该属于距今4500年的半山文化时期。上世纪二十年代,瑞典考古学家安德森(J. G. Anderson)曾经在半山文化墓葬中发现过一件权杖头。而上世纪七十年代,甘肃火烧沟墓地出土了一批类似器物。从陆续发表的材料看,其年代大约在公元前两千纪上半期,材质有青铜、玉石等。近年在甘肃地区的马家窑文化和齐家文化遗址中也时有权杖头发现,其中又以齐家文化最为突出,年代则集中在公元前2000年左右。继续向下追溯,陕西宝鸡地区出土了西周早期的权杖头,河南洛阳也有公元前一千纪左右的疑似权杖头器物出土。李老师特别提到,最近的二里头考古中发现了两件象牙制(一说骨制)权杖,长度超过四十厘米。由此可见,到了夏商周三代时期,权杖已经传入了中原文明的核心区域。

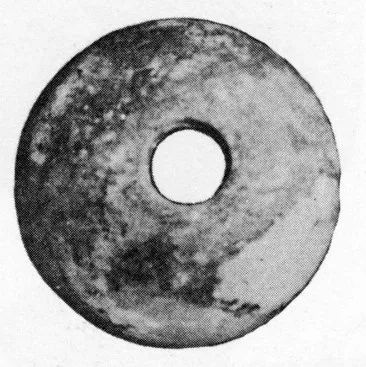

半山文化石权杖头

(2650-2300BC)

陕西宝鸡

(1000BC-700BC)

河南洛阳北窑

( 800BC)

2. 溯源

接下来,李水城老师介绍了权杖这一器物的起源、扩散与传播过程。距今九千至一万一千年的前陶器时期,权杖最早出现在安纳托利亚地区,并被作为随葬品使用。在这一地区,权杖的使用一直延续到青铜时代早期。公元前2500年左右,多拉克(Dorak)遗址的高等级夫妻合葬墓中,墓主手执金银包裹杖柄、制作精美的权杖。在近东的黎凡特地区,最早的权杖头也可以追溯到前陶器时期。1961年,以色列考古学家佩萨·巴尔-阿东(Pessah Bar-Adon)在死海西岸的纳哈尔-米什马尔(Nahal Mishmar)洞穴中发现了一处铜石并用时期的文物窖藏,数量惊人,包含近400件铜杖头和铜节杖。从青铜时代晚期这一区域出土的雕像和石碑可见,权杖既作为武器使用,也是身份和权力的标志。除此之外,权杖也很早就出现在美索不达米亚和伊朗地区。进入文明时代以后,两河流域还有大量带有雕刻、文字的权杖头出土,宫殿浮雕上也多有国王手执权杖的形象表达。

多拉克(Dorak)遗址挖掘的大型合葬墓

国王与王后手执金银包裹杖柄的权杖

(2553-2539 BC)

3. 扩散与传播

李水城老师认为,权杖是西亚地区率先创造出来的一种文化特质,新石器时代晚期逐渐向周边扩散。距今6000年前,西亚地区进入铜石并用时代,世界体系格局初现,社会复杂化进程加快。随着气候环境的变化、资源的争夺使得不同地区的民族冲突加剧,大范围的民族迁徙和文化交互成为一种新常态,正是在上述背景下,权杖这一文化特质进一步向周边地区传播。距今9000年左右,近东地区的农业文明开始传入东南欧,逐步向欧洲腹地扩散,权杖也就随着这一进程进入欧洲。另一方面,在新石器时代,黎凡特地区的物质与技术对埃及影响深刻,权杖也由近东传入埃及。球形权杖头很可能来自近东,而埃及也发展出了梭形、薄片状等本土特有的权杖头形态。权杖在埃及被长期广泛使用。前王朝时期,纳尔迈的纪念物中已经出现了法老手执权杖、击打敌人的图像;新王国著名的图坦卡蒙墓中也有近乎真人大小、手执鎏金权杖的雕像出土。

两河流域的权杖头

(最早出现在距今1万年)

伊朗的权杖头

(最早出现在距今8000年)

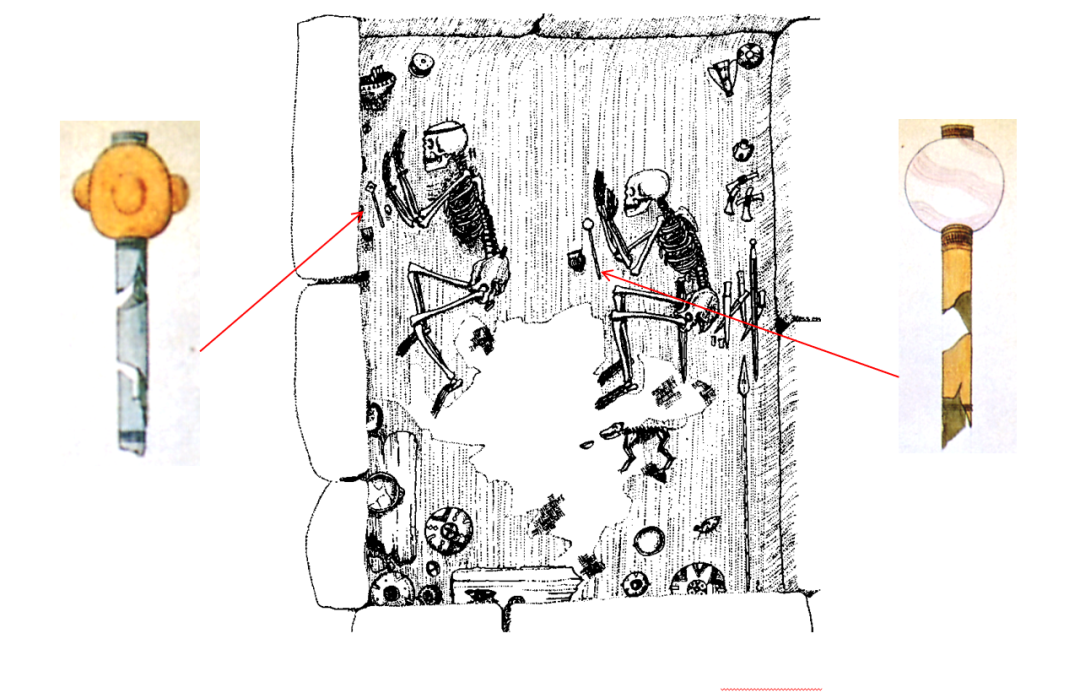

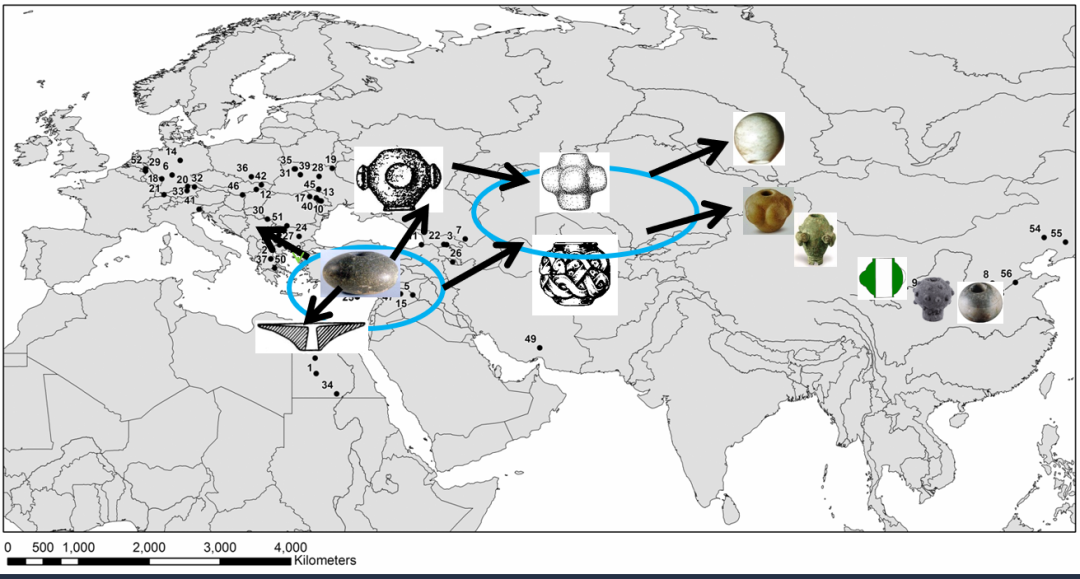

权杖同时也向东传播,由伊朗出发,影响了中亚南部地区。重要人物的墓葬中往往有制作精细的权杖出土,土库曼斯坦的戈努尔墓地和哈萨克斯坦著名的伊塞克巨冢(Issyk Kurgan)中都可见作为随葬品的权杖。经由中亚,权杖继续一路向东,传入西伯利亚和中国的西北地区,最后进入中原地区。

哈萨克斯坦伊塞克巨冢(Issyk Kurgan)

(公元前1千纪中叶,斯基泰晚期塞克文化)

墓主戴金冠,披红色斗篷,外罩网状金甲,足蹬皮靴,外套网状金靴腰,腰佩金柄短剑、长剑,杖头为金质,球形,木柄用金片包裹,底部为纯金制镦。

权杖经中亚传入西伯利亚和中国西部示意

4. 权杖传入中土及流变

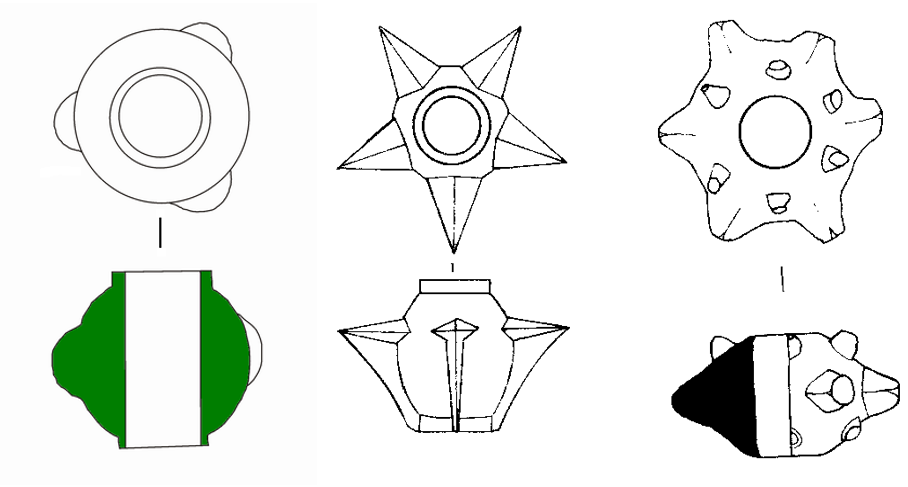

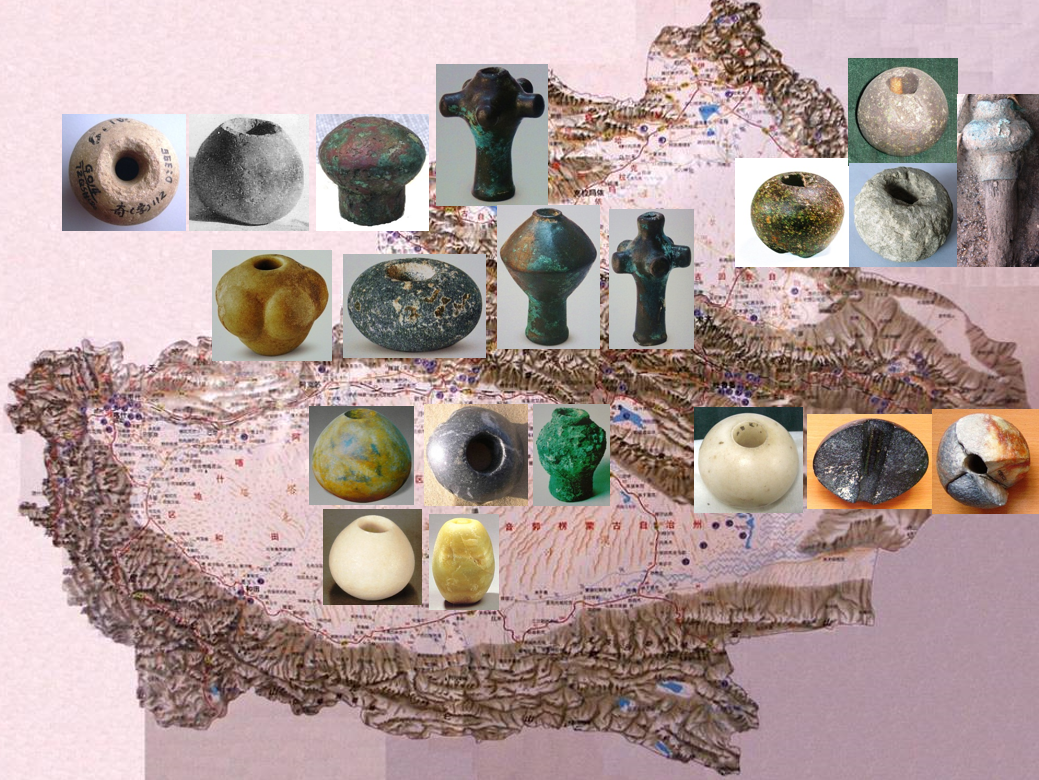

李水城老师展示了新疆和甘肃地区出土的大量权杖头。从这些权杖的形态来看,它们与西亚、中亚地区出土的同类器物非常相似,很可能是由外部传入。就功能而言,这些器物可能既作为礼器使用,也是一种实用的兵器。李水城老师指出,小河墓地的高等级墓葬中出土的玉石权杖头,以及火烧沟墓地310号墓中唯一的随葬四羊首铜权杖头,很有可能是标示墓主人权力的器物。

新疆出土大量权杖头

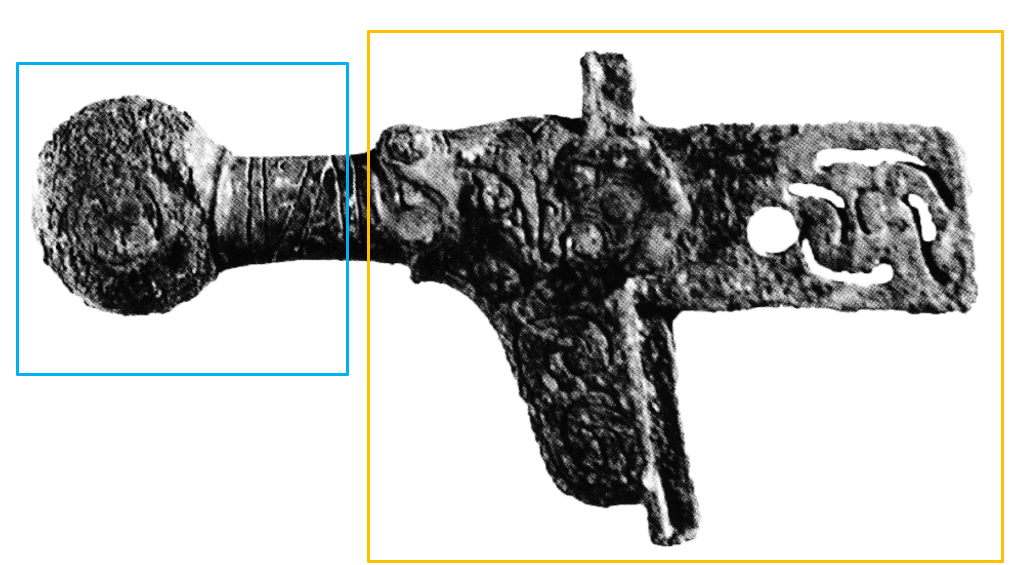

李水城老师还认为,中原地区的权杖虽然出土不多,但往往出现在高等级的重要墓葬中,如妇好墓中就有权杖头出土。值得注意的是,这些高等级大墓将权杖这一外来的文化特质与本土传统的青铜礼器和象征权力的铜钺相结合,用以标识墓主人的身份地位。一组物品共同组成权力的象征,显然具有强化象征语境的功能。中西文化的结合不仅出现在器物组合上,权杖形态也受到了本土物质文化的影响,甚至与中原传统相结合,出现了“权杖头戈”;还有一些权杖头则将外来器形与本土装饰相结合。

陕西长安张家坡墓地M66出土“权杖头戈”

西周中期中型墓(长3.75、宽1.9、深6.85米)一椁两棺,男性

纵观权杖传播、流变的时空历程,李水城老师强调:权杖作为近东地区先民首创的文化特质,自西而东,从安纳托利亚最终传入中国,并被夏、商、周三代的社会高层所接纳,在权力政治的语境下,这一文化特质的传播与大麦、小麦、山羊、绵羊、牛、马等生活资料的引入有着不同的价值和意义,深化这一领域的研究将是早期东西文化交流的新课题。

5. 不同的归宿

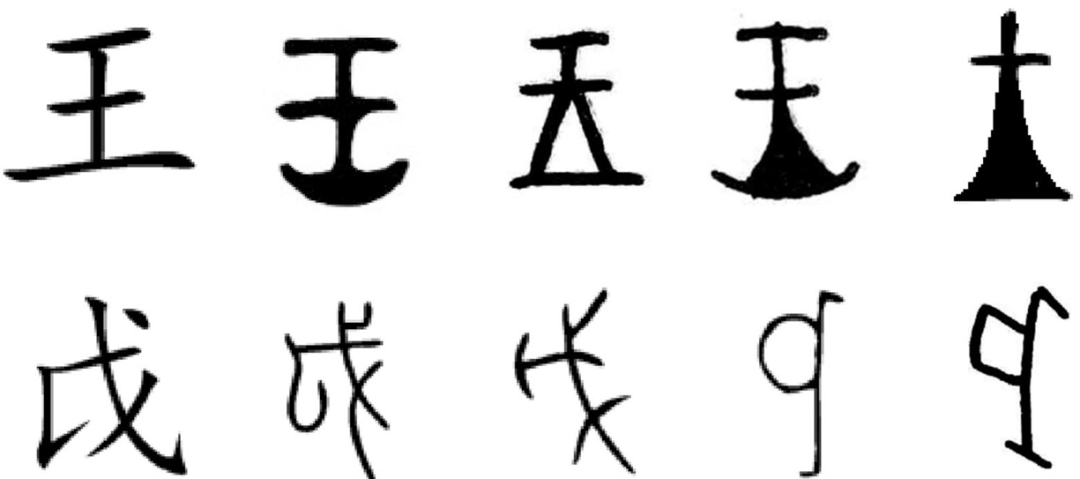

随后,李水城老师也简要讨论了权杖在历史时期东西文明中的不同归宿。权杖自产生以后,长期作为工具和兵器使用。直到青铜时代以前,权杖在西方一直作为主要的格斗兵器使用。虽然在铁器时代有所削弱,但此项功能在西方延续到了中世纪以后,15-16世纪随着火器出现而衰亡。权杖的另一功能则是权力的象征,在西亚,这个功能出现在新时期时代晚期,铜石并用时代大大发展。这一功能在西方延续至今,权杖在重要的仪式场合依然起到权力、身份象征的作用。与此相比,外来的权杖在中国语境中的象征功能较弱,使用范围较窄,三代主要采用斧钺作为王权的标志。

许慎《说文》曰:“钺,大斧也。”

《太平御览》卷三四一引《字林》:“钺,王斧也。”

直接点明了中国古代斧钺与王权的关系。

小结

李水城老师

李水城老师最后总结道:

见微知著,透过对中国各地考古所见权杖的梳理,从中不难捕捉到从史前时期——夏、商、周三代东西方文化交流的大致脉络、时间、程度及其变化。特别是当此类器物传入中原内地以后,曾经对三代上层社会产生的一定程度影响。

但这毕竟是短暂的。少量进入中原王朝的权杖或许因“水土不服”,与华夏固有的传统观念发生了冲突。最终,中原王朝并未接纳这一外来的文化特质。到了战国时期,作为权力象征物的权杖便彻底消失了。但作为兵器和仪仗的角色一直都有孑遗。

在所谓“骨朵”“金瓜”,以至现在的民间宗教形象中,我们依然能够捕捉到权杖留下的影子。

讨论环节

研读会现场

颜海英老师首先发言。她以埃及学的材料对李水城老师的发言进行了几点补充:埃及学中权杖(mace)专指圆头有孔的一类器形,埃及语中称之为“hedj”,原意为“闪光的”,它的象征意义则与荷鲁斯神话有关。这种权杖在埃及为国王所专用,在埃及国王的丧葬经文中与生死过渡相关。国王高举权杖、抓打敌人,则是埃及图像语言中的经典表达。这也揭示出权杖作为“国王的武器”的特殊功能,由此衍生出“秩序战胜混乱”的象征含义。颜海英老师还指出,埃及出土的权杖实物不足百件,而且大多集中于早期,但其图像却非常丰富,出现在神庙塔门、贵族墓和纪念性物品等各种载体上,这既是对国王功绩的现实表述,也有着超越性的神话内涵。从公元前3500年左右开始,权杖及其图像与埃及统一王权的出现相始终,与其他象征符号一起构成了宣誓胜利、划定疆界之仪式的一部分。颜海英老师认为,通过实物与词源的结合,探究权杖在埃及的起源,以及它与神话、宗教的互动关系,将是进一步研究的方向;李水城老师对不同文化间权杖及其象征意义流变的思考,更为不同文明的研究者打开了跨文化研究的窗口。

贾妍老师的研究领域为亚述艺术,她梳理了两河流域图像传统中权杖的使用。权杖在两河传统中一直作为武器使用,也逐渐成为象征王权的器物。苏美尔时期的“鹫碑”上最早就有战神宁吉尔苏(Ningirsu)手执权杖的图像,阿卡德时期则开始出现王持权杖的形象,到了新亚述时期,亚述巴尼拔(Ashurbanipal)的“乌莱河之战”浮雕中也出现了士兵“锤杀”敌人的场景。贾妍老师特别提出,在阿卡德语中,带圆头的权杖与手持的长杆是神赐给国王两类不同的权力象征。前者是凶猛的武器,用以惩戒敌人,而后者即所谓的“牧杖”,一般与正义相关,用在对内事务中,起规训作用。从艺术史的视角进入,权杖头的形式和材质也值得关注。尤其在亚述帝国时期,青金石所制的权杖头既代表了神的赐予,又与它的异邦产地联系在一起,展现了“九服来朝”的帝国气象。

罗丰老师盛赞李水城老师本书颇具启发性,且收集材料周期之长、范围之广令人感到敬佩。罗丰老师认为应当区分权杖跨文化传播中的两个不同问题:一是权杖如何从武器变为身份权力的象征,二是作为武器的权杖在世界范围内如何传播。前者可能与埃及、两河文明有关,又进入了罗马帝国和基督教的图像传统;后者的传播则很可能要归功于欧亚草原上的游牧人。作为武器的权杖从安纳托利亚高原发源一路向东传播,一直到鄂尔多斯出土的青铜器中都多有发现。而在内地发现的权杖头,也可能与这种北方草原的游牧传统有关。

王子今老师也认为本书跨文化比较的视角与处理不同材料的能力都极具借鉴意义。他提出,不同权杖具体的持握姿势、部位和象征意义,作为象征物的权杖与实用器之间的关系,都值得继续深入探索。王子今老师还认为,与美洲、大洋洲的相似器物相参照,亚欧大陆不同地区所发现的权杖是否为单一起源,或许也可以继续讨论。从文字材料来看,中国古代的“杖”更多指老人使用的手杖,其象征意义可能与权力、地位并不完全一致。

沈睿文老师评价此书视野开阔、“勇气可畏”,而写作方式与传统的类型学研究也有所差异,更加亲切可读。沈睿文老师也提出作为权力象征和实用工具、武器的两类器物之间的区别,例如,交战中使用的权杖,其象征性的意义可能就有所收缩。如果将两者进一步的区分开,作为武器的权杖可以更好地被置于游牧传统中研究,与两河的“牧杖”和后期出现的“骨朵”之间或许都存在着潜在的联系。

唐晓峰老师则表示,李水城老师的研究所展现的世界视野,无疑是中国学术发展的体现。涉及外国考古的系统性专著问世,赓续了夏鼐先生以来的学脉传统,更意味着中国考古学的研究条件和研究能力都有了很大的突破。其次,唐晓峰老师也指出,李水城老师在书中旗帜鲜明地主张传播论的观点。在学术理论层面,这一观点的提出为我们设定了文明之间具有发掘潜力的大问题,与一般的动植物不同,权杖的传播不仅带来了物质的扩散,更伴随着象征意义的转移。如书中所说,从时空序列和外观形态上看,权杖的确有传播的可能性。但传播的内在机制如何,其具体形态是贵重礼品还是技术转移?再有,权杖在中国的命运也引人深思。它的制作技术并不特殊,制作也并不困难,但史前人类却没有留下类似的遗存。中国本土的礼制极度复杂,但其中似乎也没有足以与西方传统中的权杖对观的权力象征物。

最后发言的李零老师也感叹本书细节丰富、眼界宽广。李水城老师的研究既“亲力亲为”,也“冷眼旁观”,利用考古学家的长处,而又跨出了新石器时代考古的专精领域。李零老师指出,西方学界主流目前避谈“传播论”,但在大地域、跨文化的研究中,探讨不同文明有如河流溯源,几乎不可能不涉及这种理论。多元还是同源,仍然是重要的理论问题。此外,权杖的命名和分类也值得讨论。考古学界一般称之为“棍棒头”,如果仅从形态上定义,不同功能的物品可能被放入同一范围内。李零老师认为,权杖更应该从功能角度分类。与之相对应,中国传统中的权力象征物——斧钺,更多也是军事权力的象征,它在权力授受过程中的象征意义可能不如印玺、衣冠。李水城老师注重权杖作为权力象征的面向,在进一步研究中也应该更加突出这一特殊功能。李零老师还提出,旗帜等物品可能也有类似的功能流变。从权杖开始,本书打开了一扇窗户,引发了各种思考、研究的可能。