2022年5月13日,“文研读书”第38期在线举行,主题为“清代跨文化中间人的消失和通往鸦片战争之路——沈艾娣《翻译的危险》研读会”。牛津大学中国史教授沈艾娣(Henrietta Harrison)主讲,文研院工作委员、北京大学历史学系教授陆扬主持,文研院邀访学者、中国社会科学院近代史研究所副研究员赵妍杰,香港城市大学中文及历史学系教授程美宝,北京大学历史学系教授赵世瑜,香港大学香港人文社会研究所及中国研究系助理教授李纪出席并参与讨论。

故事从1793年马戛尔尼使团第一次从英国来访中国说起。该使团被视为中英之间宗教交流的开端,他们的故事在19世纪的英国广为流传:大使马戛尔尼勋爵拒绝向皇帝磕头,因此中国人拒绝与西方国家建立现代外交关系。也有说法指出,这和中国的朝贡制度相关——清朝因为坚持认为他们处于世界中心而无法适应现代外交关系,引致了危机和战争。这些看法都过于简单,难以解释史实的丰富层次。

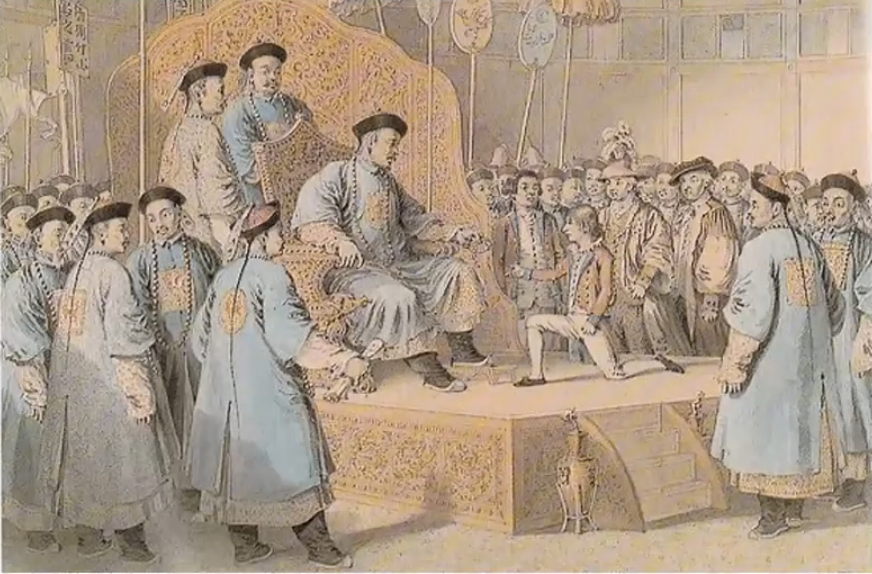

首先,沈艾娣老师简要介绍了《翻译的危险》(The Perils of Interpreting: The Extraordinary Lives of Two Translators between Qing China and the British Empire, Princeton University Press, 2021)书中两位主角——随使团来访的翻译者李自标和小斯当东(George Thomas Staunton)。画像中,李自标站在中间。他是来自甘肃武威的中国人,却戴着假发,穿着洋装扮作英国人。李自标出身于天主教家庭。由于中国人很难进入甘肃当地的天主教会担任神职,李自标的父亲决定将当时12岁的小儿子送到意大利那不勒斯,培养成为一名天主教神父。意大利的学习经历让李自标精通拉丁文,因此在使团中负责将清朝皇帝的话翻译成拉丁语。

马戛尔尼使团访华画像

中间自左到右依次为:乾隆帝、李自标、斯当东、马戛尔尼勋爵

小斯当东随父出使,是使团里除李自标外唯一会说中文的人。他的父亲受到卢梭的儿童教育哲学的影响,立志将他培养为一个启蒙运动意义上的“新人”。所以斯当东从五岁起就被要求通过说话来学习拉丁语。 于是,在使团从欧洲到中国的一年的航程中,小斯当东同李自标以拉丁文交流,并学会了汉语。不仅如此,在马戛尔尼使团访问结束后,小斯当东的家人还带了另一个中国男孩回家,方便小斯当东在日常生活中继续练习中文。

于是,在使团从欧洲到中国的一年的航程中,小斯当东同李自标以拉丁文交流,并学会了汉语。不仅如此,在马戛尔尼使团访问结束后,小斯当东的家人还带了另一个中国男孩回家,方便小斯当东在日常生活中继续练习中文。

《翻译的危险》一书正是他们两位的传记,相关线索始于沈艾娣老师在罗马天主教会档案馆发现的李自标曾为使团翻译的清朝信件。李自标作为中国人,却在18世纪的欧洲生活了20年。而小斯当东在结束和李自标的使团合作后,后于1799年到广州的英国东印度公司工作。在这里,突出的数学能力让他以银行家的身份通过放贷实现丰厚的盈利。他还翻译了《大清律例》,精细地还原出清廷的宪法条款,包含诸如食盐专卖管理等细节。为了出色地完成这项翻译工作,小斯当东与广州当地人广泛交流,并收集了许多中国法律文献,为理解清代律例付诸许多心血。其后,他回到了英国,并在鸦片战争期间成为了一名国会议员。

在使团故事和对中国陷入战争的历史阐释中,沈艾娣老师探索了有关乾隆皇帝和清朝的无知的谜题:为什么中国政府在1838年对英国的认识如此糟糕,以至于清朝高官会参与一场没有胜算的战争?有关英国人的信息无疑会成为影响皇帝对于是否参加战争的关键决策,这是由两个世纪以来与欧洲人进行密集接触所构成的。作为多次率军抗敌的官员,林则徐曾经在奏折中将英国人描述为“紧裹双腿,以至于难以陆地上战斗”。但实际上,林则徐不可能不知道英国人可以屈膝战斗。

既然在长期的对外交流中,一定有中国人掌握了有关西方的真实信息。那么是出于何种原因,这些知识没有被递送给高层决策者呢?《翻译的危险》提出的答案是,这与翻译者的力量和重要性有关。沈艾娣老师阐释了作为翻译者的角色所能够发挥的影响力。翻译者被广泛认为是文化的中间人。沈艾娣老师指出,18世纪,由于会议上通常只有一个人懂得双方的语言,翻译者拥有比今天更强大的地位。马戛尔尼使团访华事件看似缺少谈判过程,但私下里都有重要协商,只是在公众视野之外而已。

正式谈判中,乾隆皇帝也提出“天主教不准妄行传教”,这让马戛尔尼感到十分疑惑。其实,这条请准传教的条款,是李自标以马戛尔尼使团的名义加上去的。据松筠记载,马戛尔尼书表:“昨日之说我等都已明白,惟勅书内指驳行教一条我等尚不甚明白。”这说明,马戛尔尼并不了解传教在清廷眼中的意义,也未能意识到这是李自标宗教身份带来的误解。显然,这是作为翻译者的李自标发挥出重要的作用而导致的后果。

沈艾娣教授解释这种力量产生的过程,即人们在翻译时总是要做出选择,尤其在决定是否坚持使用原文时。为了原原本本地传达内容,翻译者的言语和写作,会尽量使用听众自己的语言。这只是翻译的固有问题之一,当两种语言和文化差异越大,翻译的问题就越复杂。

到通州给马戛尔尼送信的信差

接下来,沈艾娣教授讲述了翻译者面临的危险。18世纪,中国文化和英国文化都非常不同。翻译者是如何翻译的呢?现在,《翻译的危险》所涉及的是当时口头翻译的情形。通常,这类情形不会有任何记录留下。幸运的是,沈艾娣教授掌握了一份当时的文本,即新任两广总督长麟受乾隆皇帝遣派向英国传达圣谕的内容。在李自标的译文中,汉语“贡”被译为拉丁语“礼物”(munera),一个相当中立的术语。“夷”被翻译成“外邦人”(externi),同样也是中性的拉丁语——李自标没有用另一个可以完美形容野蛮人的拉丁语词。译文其中一处,皇帝称英国国王为“悦服恭顺”,拉丁语的翻译“animo contento et pacifico”体现出了这种意思;但在文本另一处则被译为“magnam benevolentiam”——“benevolentiam”对应的是英语中的“仁慈”(benevolence),这一翻译暗含英国国王对清朝皇帝有一种居高临下的宽宏感。总的来说,拉丁语翻译有强烈的文化相对主义感,乾隆皇帝原文指的是所有的习俗,而拉丁语译文指的是中国的习俗。负责口谕圣旨的长麟只是略微改动了皇帝的文本,就使得其全面地改变了英国。

口语翻译也面临同样的选择,且速度更快。由于口语翻译只能传达其中一部分信息,因此译者必须选择传达哪一部分。即便译者掌握两种语言的水平再高,口译也总有部分是谈判的问题。翻译工作总是关于谈判、语言技能或塑造价值,但也有着潜在的危险。李自标就曾写道:“如果理解了其中的危险,即便最愚蠢的人也不会从事翻译工作”。

从书中人物可以看出,达到翻译标准的语言技能都需要深度沉浸在另一种文化中。作为年轻人,李自标和小斯当东都有非常亲密的跨文化友谊。但碰巧的是,这种跨文化、跨国际的亲密友谊中,个人很难识别内心深处对自我身份认同的平衡感。李自标的生平经历让他觉得自己近乎中国人,也近乎意大利人。小斯当东是否有时也会这样,觉得自己在某种程度上既是中国人,也是英国人。而局外人很难知道该有多信任这样的人。审视跨文化翻译,沈艾娣老师发现,关键问题在于我们永远不可能确切地知道文化之间的内部平衡在哪里。信任的问题就此产生。

官员叩拜乾隆皇帝

在1800年后,英国达成对印度的殖民统治,翻译中的信任问题变得更加危险。这是英国与中国关系真正的转折点。马戛尔尼曾担任过印度金奈(Madras)的总督。当时,英国正与强大的印度南部印度邦迈索尔开战。最终,没有一方取得胜利,双方退回原处。但马戛尔尼是发动这场战争的负责人,他认为英国人一定会被印度人打败,大英帝国甚至英联邦都可能因此崩溃。在此经验下,当他们到达中国时,就更有可能认真对待清廷。

因此,沈艾娣教授认为,在1793年初次到达中国的马戛尔尼使团成员眼中,接见使团的清廷官员就像法国人一样举止优雅,友好健谈。这是一种自然的民族自豪感状态,而不是一种明显的东西方种族主义。等到1816年阿美士德使团到中国时,英国人对中国的态度就变了。那时,英国通过战争的胜利控制了印度,他们对待中国人的态度会受到其对印度态度的影响,即便遇到和首次访华时相同级别的官员,也是说这些人“看起来很糟糕、闻起来很可怕”而无法接近。阿美士德使团在返回广州时,甚至持枪射击虎门入港口的大雾以保持通行。正是印度次大陆上的战事导致了1793年和1816年中英之间气氛的截然不同。

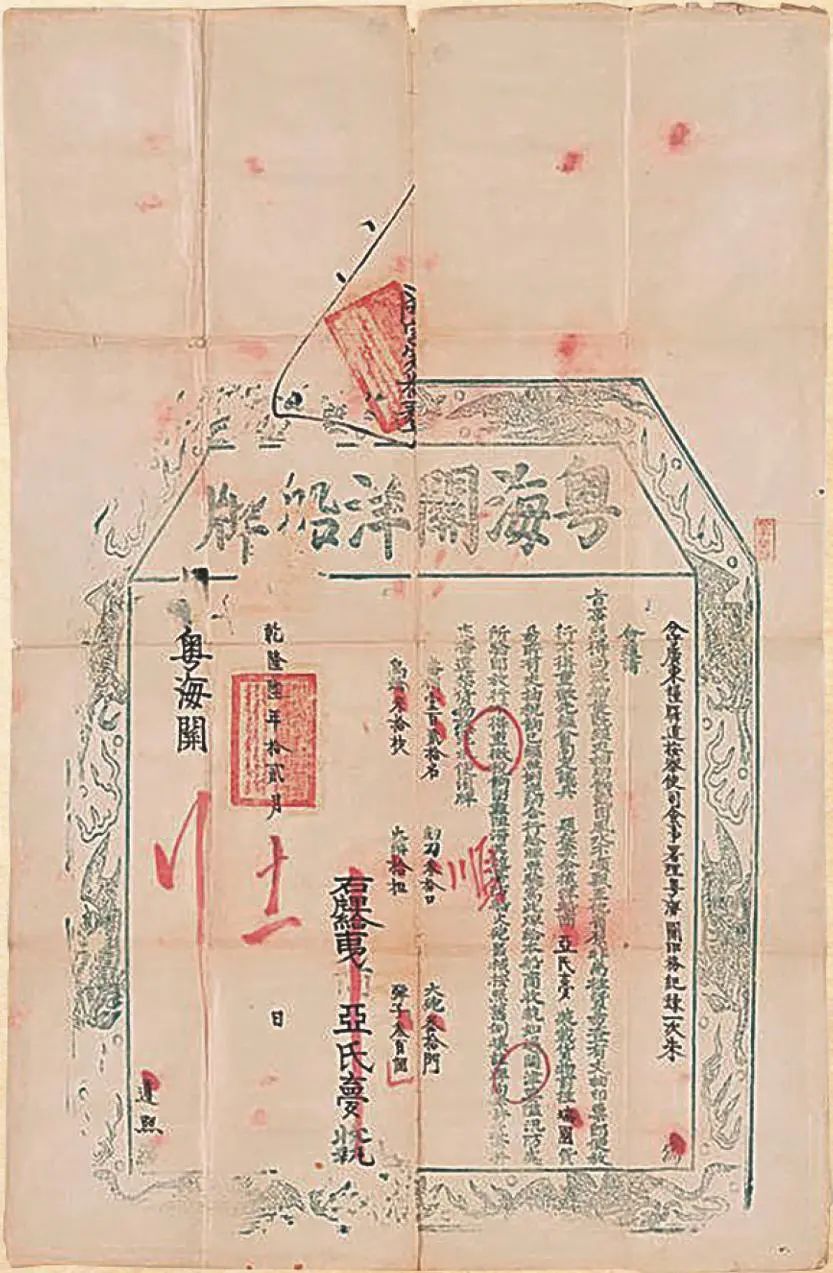

清代的粤海关

同样,19世纪初,英国海军船长们被茶叶贸易的惊人利润所吸引,试图在中国南部海岸捕获美国和法国的商船。这样的行为让中英关系变得愈发糟糕。同时,1808年,英国对澳门的占领也产生了极大的不良影响。嘉庆皇帝自此将英国视为清廷的显著威胁,并开始试图通过控制中外文化交流的方式来应对危机。在外交关系的多重压力下,作为中间人的翻译者处境愈发危险。

李自标和小斯当东共同的友人、走私商人李耀就因与外国人交往过密被流放至新疆。忿忿不平的小斯当东通过书信与监狱中的李耀联系,遵循李耀的指示冒险代表他中止了与英国的走私贸易,但也因为致使英国亏损而受到了被英国法院起诉的威胁。最终,小斯当东没能救出李耀,只要求东印度公司提供改善李耀流亡生活的资金。这件事最终被嘉庆皇帝所知晓,小斯当东也受到被拘禁在中国的威胁。最终,这一威胁笼罩在整个阿美士徳使团之上。中国官员一直私下提及小斯当东,只是阿美士德和使团里的其他英国人都不知道。显然,此时中英之间的外交人员关系已恶化,在中国并非没有了解西方的人,只是时局之下,他们的言行都太过于危险了。

之后,嘉庆皇帝也愈发关注英国在海军方面的行动和对北京的态度,并开始将此与天主教联系起来,从而更激烈地打击天主教教徒。天主教徒李自标明明拥有非凡的能力,却在这种政治高压下最终不得不藏身于山西的赵家岭村。回到故乡的小斯当东在议会买得一方席位,却因为害羞的性格和“中国人化”的言行而几乎没有话语权,得不到友谊和尊重,遭受无尽嘲笑。1836年,小斯当东撰写过一本反对英国战争政策的小册子,反对挑衅性质的中文翻译,比如将“夷”翻译为barbarian。他指出,侵略性的翻译会激发对清朝的敌意,很可能将英国卷入战争。不过,出于政治支持的迫切需求,小斯当东最终还是对鸦片战争表示了保守的支持态度。

有趣的是,翻译者能够同时看到辩论的双方。小斯当东在英格兰南部的花园中,建造了一座飘扬着清旗的城堡,象征着广州虎门,他希望以此显示清廷拥有抵御外敌的力量。而鸦片战争后,他又放入一艘名为维多利亚的小船,代表着英国成功地挑战了清廷的力量。

粤海关发给外洋船哥德堡号的离港船牌

最后,在梳理两位传奇译者的生平故事之后,沈艾娣教授总结道了语言的重要性和翻译者在外交关系中的力量地位。翻译不是一个简单的过程:18世纪末,小斯当东通过减小差异并放大文化共性的方式促进沟通;20世纪,世界流行机器翻译和同声传译技术,这降低了翻译的复杂性,也让人们轻视了译者的重要性。正因为翻译者拥有控制解释的力量,而技能突出的外交口译者通常都要在异文化中生活较长时间。一个人能够掌握外语并广泛了解外邦文明,那么他的忠诚度就会遭到怀疑。因此一旦国家之间发生冲突,翻译工作就是危险的。

此外,知识并非简单地传播和增长,也有可能会丢失。欧洲和中国都发生过类似的情况,但在中国造成了更严重的后果。18世纪的中国和西方商贸交流广泛。19世纪初的中国面临着先进的、扩张中的英国的挑战,但却严重缺乏外语知识——这或许出于历史文本中对一般社会阶层的记录,导致的集体失忆。在许多政治背景,尤其是像清代中国这样高度集中和专制的体制中,对决策者所获得的知识进行控制是影响其决策的最有效手段之一,这一事实更加剧了翻译者的危险。

评议环节

线上会议现场

随后,与会学者围绕本书及沈艾娣老师的观点展开热烈讨论。陆扬老师首先对沈艾娣老师的发言进行了总结。他指出,围绕两位具有特殊历史意义的马尔格尼使团翻译者的生平,沈艾娣老师展开的细致研究揭示出翻译工作者受到的来自自身背景和所接受社会观念的影响——这种影响在一定程度上形塑了翻译工作中采用的策略和词汇,并作用于实际的外交过程。这是对“18、19世纪清廷对西方的无知”这一问题的历史解答。如沈艾娣老师强调的,李自标等人是具备沟通双方的能力的,但恰恰是了解双方的中间人,在清朝的体制中不能真正发挥其作用。不拘泥于使团任务的成败,沈艾娣老师将翻译者的工作还原至18至19世纪的历史场景中,赋予其新的历史意义。

程美宝老师主要从自己的研究与本书的交集出发,探讨了人物研究与历史关怀的契合关系。《翻译的危险》提到广州行商刘德章,她自己研究的黄东就曾经投靠过他;另外提到的潘有度,也在她自己的研究中有详细的描写。沈老师和程老师都是通过这些历史人物的生平轨迹,勾勒出18、19世纪历史事实与历史诠释的变化过程。这个时期,两个或多个文明世界相叠相错,我们很难在不关心异文明世界的情况下真正了解本国的历史。例如《翻译的危险》中记载的东印度公司商人给中国行商借贷的跨国投机行为,和穿着洋装的中国人李自标面临的两难困境。从近代史研究的角度出发,程美宝老师认为书中提到的“重译”和“信任”问题对近代书面文本资料的运用十分重要。程老师在她《遇见黄东》一书论及,潘有度(潘启官)的英文信,很多时候是他口述,请外国人代为书写;为了查核这些信是否准确地表达了自己的意思,潘有度会请另一位外国人读出来给他听;而为了让他觉得“准确”,这些外国人会故意把英文信写得更像中文或“pidgin English”,以博取潘有度的信任。《翻译的危险》一书也提到,对于同一句话,马礼逊的翻译可能更加准确,但相比李自标的翻译,却引发了更负面的外交后果。此外,程美宝老师还强调书中对“失忆”(forgetting)的探讨,从小斯当东的日记被爸爸不断修改,呼应历史的记载也会距离真实的情景越来越远,但是人们的认识往往依靠着一改再改的记录而维持。她在《遇见黄东》一书也提到,黄东没有主动为自己留下记录,很可能是故意的,因为他也感觉到那种“危险”。历史就是如此丢失的,人们也是如此集体失忆的。程美宝老师感叹,读《翻译的危险》一书,会让人感到触目惊心,因为书中的主人翁所感到的“危险”,是随时会掉丢性命的危险,是非常实在的。

《遇见黄东——18-19世纪珠江口的小人物与大世界》

北京师范大学出版社,2021年。

赵世瑜老师将本书与《梦醒子》及《传教士的诅咒》两书相比较,分析了沈艾娣老师系列研究的内在逻辑连贯性。本书从山西的地方史出发,将研究主题逐渐扩展到全球性的事件,始终以细致的小人物生活描写透视出丰富宏大的全球化历史背景。因此在历史关怀上,本书与程美宝老师的《遇见黄东》仿佛姊妹篇,可以一起并读且参照理解。紧接着,赵世瑜老师分享了阅读本书的两点体会。第一,本书真实展现了跨文化交流的重要性和困难程度。事实上,操同一种语言的人因立场、感情、文化传统和个人性格的因素,达致相互理解都是很难的。对于历史学者来说,即使有书面文献作为参照,真正判断口译是否准确也是很难的,因为那个场景不复再现。乾隆皇帝本人具有多语种的能力,可以说也是满、蒙、藏、汉跨文化的中间人,相比时人来说,并不缺乏跨文化沟通的经验,所以如何对时事加以判断,从王朝本位出发可能是首要的。正如本书所显示的,双方外交翻译上的“不同轨”往往只是成为各自依据本位的决策的借口。第二,清代中国和英国的相互了解及与鸦片战争之间的关系还有待进一步研究。至晚从明朝开始,广州就经历过多次与西洋人的武力纠纷,也长期存在国际贸易活动。粤海关监督从康熙时就由内务府旗人担任——他们一直是皇帝的耳目。虽然对他们有关西方了解的程度以及如何达天听等问题值得深究,但皇帝不可能不知道西洋人的军队是什么样子。因此,林则徐的说法可能只是主战派的一种表达。我们通过本书,可以知道许多小人物,包括本地百姓、行商、翻译对洋人有更多的了解。但即便他们的知识能够传达至高层,最终能否或在何种程度上影响到最高统治者的决策,还有待进一步的讨论。

《传教士的诅咒:一个华北村庄的全球史》

沈艾娣著、郭伟全译

香港中文大学出版社,2020年06月

(点击图片,跳转阅读)

赵妍杰老师主要就翻译本书过程中的思考做了四点分享。第一,跨文化的中间人的危险确实存在,即作为两文化沟通的桥梁可能面临统治者的“过河拆桥”。她进一步提出在清代的中国与多个文明国家有着外交往来,那么在掌握俄语、英语、日语或者朝鲜语的不同的文化中间人之间,或许还存在等级之分。第二,将本书的背景置于康乾盛世还是近代史前夜的选择,直接决定了其呈现的是较悲剧式的落后的近代史观感抑或民族复兴式的近代史观感。就像侯旭东教授所言,一旦带着鸦片战争的滤镜反观过去,丰富的日常则多半已从人们视线中消失,只剩下对后世产生影响的事件序列,被史家挑选出来,置于时空脉络中加以叙述。第三,立足全球化的视角,跨国的宗教传播、思想交流、物质的交换对人们的文化认同产生了何种影响,“我是中国人”的身份认同在当时意味着什么?赵妍杰老师通过李自标的信仰追求和东印度公司员工私下的多妻行为举例指出,跨文化的中间人或许确实存在于两种文化而言都是局外人的情况。第四,作为本书译者,赵妍杰老师深切感到翻译的艰难,尤其是引文部分大量的拉丁文内容。不同文化赋予特定词语的意涵,可能本身就不尽相同,对语言的可翻译性之怀疑也呼应了本书的主题。

英国图书馆收藏的东印度公司档案

图源:英国东印度公司档案数据库

李纪老师主要基于历史人类学民族志研究的经历,从三点出发做了分享。第一是历史档案,本书建构历史情境所依赖的三方档案包括中文官方档案、西文的东印度公司档案以及天主教教会档案。李自标和小斯当东都和天主教渊源深厚,尤其像李自标这样来自中国地方多代的天主教村、从小没有接受传统的中国教育的天主教信众,既是中国社会和文化的边缘人,也是中文官方记载中的“无名者”。他们往往有多个名字符号,因此要在散落的档案碎片中重组出李自标这样的教徒,将他们放回历史脉络中是很困难的。第二是历史小人物和文化中间人。什么是文化中间人?李纪老师认为,从本书出发,文化中间人可以有一个简单的定义,即那些有各种各样名字的人,他们在不同的文化和社会情境中,有不同的标签,以不同的身份进入不同的文化集体——这样的人就是文化中间人。李自标、黄东、李安德以及外国传教士身边大量无名的中国助手,这些小人物都在历史的不同侧面扮演了文化中间人的角色,在不经意间踏入了全球网络。他们也许并未意识到自己担任的文化先锋角色。但如果他们的身影被发掘、拼凑出清晰的样貌时,人们就能发现不同的文明和文化之间所有的联系都不是巧合的。传教士留下的手稿被人类学家称为“偶然的民族志”,从田野的角度,这些记录是偶然留下的;但生产这些记录的人不是“偶然”的,他们作为文化中间人背后都有一个家庭、团体或社区,比如天主教家庭或天主教村,更深处往往就是一个流动的文化的国际化的网络。