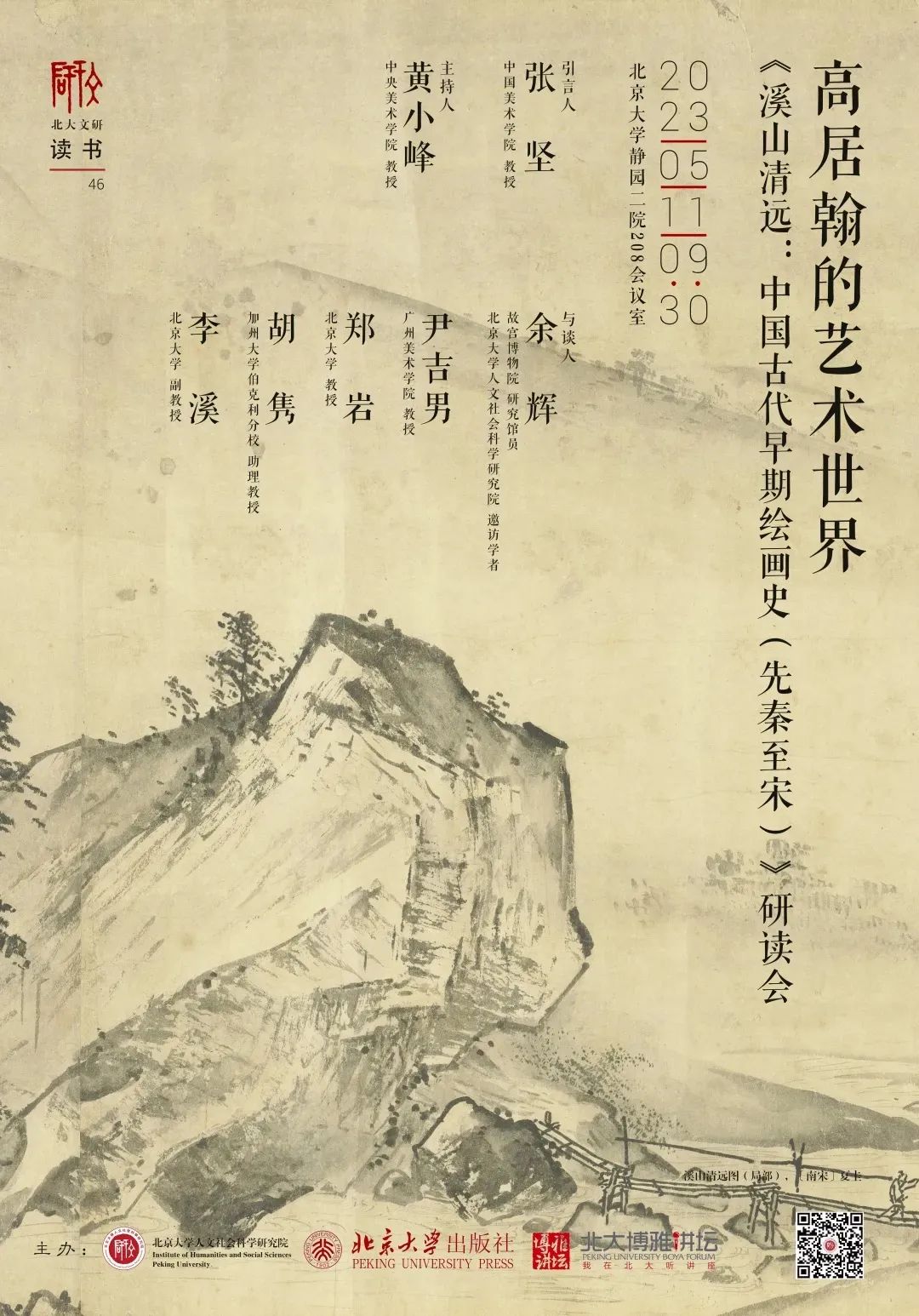

2023年5月11日,“文研读书”第46期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“高居翰的艺术世界——《溪山清远:中国古代早期绘画史(先秦至宋)》研读会”。中国美术学院教授张坚作引言,中央美术学院教授黄小峰主持,文研院邀访学者、故宫博物院研究馆员余辉,文研院邀访学者、广州美术学院教授尹吉男,北京大学艺术学院教授郑岩,加州大学伯克利分校助理教授胡隽,北京大学建筑与景观设计学院副教授李溪出席并参与讨论。

引言

活动伊始,张坚老师围绕《溪山清远》发表引言,概括出三个高居翰在书中的重要观点。第一,如何理解这本书里所倡导的“视觉研究”。高居翰指出,倡导对中国古代绘画的视觉研究是《溪山清远》的一个重要目标,他希望能帮助和引导观者从观看和视觉的层面进入中国古代绘画的世界。与此同时,高居翰也尝试把宋代之前的中国绘画史串联成系统的视觉叙事,其历史被构想为一个不断趋于完善的再现自然的过程。也是在这个意义上,宋代绘画比肩于意大利文艺复兴绘画,二者构成了世界美术史上的两座高峰,对宋代绘画的重视可以扩展人们对中国古代早期艺术的世界意义和价值的认识。

第二,高居翰注重“笔墨”,强调笔墨的再现性。在这本书里中,高居翰从“笔法”或“笔墨”(brushstrokes、brushwork)出发,探讨中国古代早期绘画的发展和演变。比如,唐宋绘画是再现的“笔法”或“笔墨”(brushstrokes),吴道子的“笔法”(brushwork or brush drawing)自由多变,不拘于线条构形或照搬对象外形,而是以点睛之“笔”(strokes),让形象跃然而出;宋代花鸟画的“形似”,是“一笔一笔”(stroke by stroke manner)画出来的;山水画“斧劈皴”(ax cut)、“雨点皴”(raindrop)属于“肌理笔法”(texture strokes),展现对象的表面;南宋时代,“肌理笔法”趋于简化,转向“韵调”(tonal values),属于刻画对象形态的笔法。他所说的“笔法”或“笔墨”,主要指一种基于工具与媒材特质、以再现自然对象为目标的造型方式,他采用“brush-stroke”而不是用“brush-touch”来英译“笔墨”,这在一定程度上反映了高居翰对中西方绘画在创作媒介、手法和观念上之差异的深度理解。在论及元以后文人画“笔法”或“笔墨”时,他则是用“逸笔草草”(rough or free brushwork)、“逸品”(unorthodoxy)或 “放逸”(untrammeled)等来加以解读,有时也用“书法式的笔法”(calligraphic brushstrokes)。在他看来,文人画的“笔法”与“制作”或“造作”(facture)关联, 不以创构“唤起意境的图像”(evocative image)为目标,也非再现和非叙事。鉴于“再现性笔法”和“书法式笔法”的区别,高居翰把中国古代绘画史分为早期和晚期两个阶段。

对于中国古代早期绘画,高居翰提出了两个观看要诀:一是笔墨,经由线条和皴法,观者可在心理和情感上体悟画家的运笔及其作画行动,领略作画过程中那种受控运动的独特韵致、节奏感和音乐性,获得一种可独立于图像辨识的观看乐趣。高居翰将画家对笔墨的把握与西方美学理论形式中的“移情动觉”(empathic kinesthesis)的概念结合起来谈,即感受他人行动,就好像自己在行动。二是场景的叙事性,也可理解为“istoria”,以及诗意表达。不同于王季迁,高居翰并不过于强调笔墨的自足性,认为场景、诗意应得到同等程度的重视,注重的正是“再现性笔墨”。

第三,高居翰关于宋画的一些论述。首先,在高居翰看来,再现性笔墨既是形式秩序,更是自然秩序(理或道)的赋形,体现了宋代格物致知的理学观念。笔墨造就了一种“图画的整体性”(pictorial integrity),宋代画家笔下的自然非由单个形体组合而成,而是一种整体性的生长结构;既是自然秩序的图像表达,也是画家与自然对象的主客体彼此融入的心灵淬炼,其所对应的是道家“有机世界”,揭示了“虚心”“无为”和“以物观物”的面向世界的态度,属于一种“交互关系”(correlative),而非“哥白尼体系”(Copernican System)“因果关系”(causative)的世界观。

其次,高居翰提出了对两宋时期山水画发展进程和阶段的认识,即“水墨山水”从郭熙的“客观山水”转向李唐的“沉思型山水画”或“主观山水”。前者表达的是对自然造化之理的尊重,画面是一个可游、可居的世界;后者转变为一个纯粹观赏和凝视的图像。观者的目光从原来的山水实体引向无尽虚空,由客观转向主观,转向了一种“感觉的”(perception)而非“知性的”(intellectual)的观看。

再次,高居翰的“诗意画”概念是针对北宋晚期和南宋时期文人画与院体画的分野而提出的,其核心认为北宋晚期崛起的文人画并没有在南宋时代得到发展,取而代之的是院体画和世俗画。他以“诗意画”概念向文人画史提出挑战,为南宋院体画、世俗画和禅画正名,主张以富于诗意和情感召唤力的图像创构为价值取向风尚。

▴

《溪山清远:中国古代早期绘画史(先秦至宋)》

北京大学出版社,2023年1月

引言末尾,张坚老师还对高居翰讲述中国古代早期绘画故事的方式进行讨论。高居翰喜欢使用具有人类共情的话语和概念来讲述中国古代绘画的故事,以一种“跨文化的通俗易懂”来引导观众,特别是引导西方的观众进入到他所建构的中国古代绘画的世界里。在他的讲述中,很少有大段的抽象和艰涩理论。其讲述虽大体可归于一种通史,但又不是传统教科书式的单一叙事,而是带着生动的各方对话的色彩,随机穿插了许多争议话题及各界观点,将不同的立场和视角融入到讲座中,听众可以进行换位思考和比较,以此来思考中西绘画的一些共同问题。

张坚老师认为,如果说高居翰有什么一贯立场的话,那就是反对把具体的意见、分歧和争论,笼统和一般化地归结到东西方文化差异的陈词滥调,并反对以此作为解决一切难题的答案。当然,高居翰讲述的中国古代绘画的故事,仍然是列文森的那种以“理解西方的那个话语世界来理解中国”的方式,但难能可贵的是,他不惮于换位和比较,他在这种换位和比较中探索和解决各种难题,也是在这个过程中,他的中国古代绘画的故事才具有了世界史的意义。

与谈阶段

▴

活动现场

余辉老师首先分享了自己与高居翰二十多年交往的趣事,他曾多次接待高居翰到故宫观画并共同讨论。余老师回忆,高居翰在提供资料时慷慨大方,看似善辩高傲,但内心慈爱且富有同理心,与学者讨论问题总能毫无保留、充满激情地表达自己的想法。余辉老师向听众介绍了高居翰最早接触中国艺术史的经历。高居翰于20世纪40年代后期至50年代初随美军驻扎韩国与日本,在这期间曾购买数幅宋人册页,并借由对这些册页的鉴定过程,开启了对中国艺术史,尤其是对宋画与明代浙派绘画的研究余辉老师从书中内容出发,讨论了高居翰在治学方面的特点。他同意张坚老师所说的高居翰此书的写作特点,并进一步指出,高居翰用大量笔墨描述画面内容,充分发挥了他语言描述能力强的优势。《溪山清远》十分注重直觉与感知,常通过自我感觉与绘画风格来鉴定古画真伪,也适当利用文本材料,但不太看重收藏史。

高居翰认为自己在鉴定中国早期绘画方面的能力大于明清绘画,而他在明清绘画的相关研究中,更注重外国学者的研究成果,较少吸取和借鉴中国大陆与台湾地区学者的意见。令人吃惊的是,这种 “背靠背”式的研究成果与中国学者有七八成相似,而那二三成的差异正是可以交流和借鉴之处——对于董源《溪岸图》的探讨充分体现了这种差异。余辉老师还补充说,由于高居翰早年从好友张大千处购买过伪作,便一生与张大千较力,比如认为传为宋徽宗的《祥龙石图》便出自张大千之手。余辉老师老师通过他人找到了据说是这尊太湖石的原型,并在现场展示了照片,以此“告慰”高居翰。

▴

董源(传),《溪岸图》

绢本设色,大都会艺术博物馆藏(见书中“附录”内容)

▴

左:赵佶(传),《祥龙石图卷》,绢本设色,北京故宫博物院藏(见书中495页)

右:余辉老师现场展示的传为祥龙石原型的实物照片

余辉老师还指出,高居翰的理论概括力很强,他讲中国绘画史使用了 “空气透视”“变形主义”“超级现实主义”“魔幻现实主义”等西方史论概念,都高度贴切。高居翰十分推崇宋代院体绘画,而贬斥元以来的文人画,这些观点对中国学界具有很强的互补性,尤其是他对中国艺术史发展脉络的概括与总结,启发我们重新思考许多问题。值得赞扬的是,高居翰把中国传统艺术的精华传播到了西方世界,并培养了一大批美术史界的学术精英,而《溪山清远》一书的出版,则为高校艺术史教育注入了新的活力。

郑岩老师老师随后发言。他讲述了自己在学术生活中和高居翰的几次交集,并谈到观看“溪山清远”系列讲座是自己在哈佛访学时的每日功课。郑岩老师认为,《溪山清远》一书的整理和翻译很好地保留了原视频的现场感,但并非对视频的简单转换。这本厚书不仅融合、校对了高居翰在课上讲述的内容,还保持了老先生的语言特色,在图片的选用上也颇为用心,如保留高居翰上课用的幻灯片资料,可以说图文皆具历史文献价值。这本书中所见的晚年高居翰已达从心所欲的境界,许多论述机锋锐利、颇具启发也令人莞尔。此书中充满了现场感、物质性与个体的经验,读者可从中了解海外中国绘画史研究的建立过程。

郑岩老师进而指出,高居翰具有非常强的怀疑精神与批判意识,从不人云亦云,也并未预设自己属于某一传统之中,因而并不认可传统的文人价值观判断。高居翰对自己的身份定位是研究者而非信仰者,好比胡适之于禅宗研究。高居翰开启了中国绘画史研究的现代转换。基于他所开辟的道路及其搭建的古代绘画研究平台,无论是否完全赞成其观点,后来的学者都可进一步追问如南宋院画、禅画甚至春宫图等艺术问题,这可能会促使艺术领域产生一种结构上的变化。

郑岩老师还谈到,字里行间都可以看出高居翰对中国艺术的感情很深,但他同时持有一种疏离的冷静态度,这点和考古学家运用材料的态度很相似。而对于艺术史学科来说,高居翰的身份为中国艺术史家打开了新的认知角度,激发我们面对新的材料、新的问题,去探索新的理论与阐释方法。最后,郑岩老师也提到,本书关于汉以前的材料,讨论过于简略,虽有时代原因,但也可能是因为高居翰预设了理论框架,对材料做了筛选。

胡隽老师从高居翰生前办公治学的经历及其与其他学者的关系入手,为《溪山清远》的读者进一步了解这位学术巨匠提供鲜活资料。胡老师讲到,高居翰在伯克利艺术史系使用的办公室紧挨着资料室,两个房间之间有小窗相通,他常从其中递书给学生阅读,也常会与学生进行隔空讨论。《溪山清远》一书则还原了“校园里、课堂上的高居翰”的魅力,并很大程度上反映了他的写作和治学习惯。高居翰凭借惊人的图像记忆能力,在书中敏锐地从图像本身乃至细碎局部展开充分分析和勾连,通过细读图像使得画史脉络自然呈现,远超教科书式地枯燥灌输。胡隽老师还赞叹高居翰强大的语言能力和学术“高产”,插述说据学生回忆,高先生写作时敲击打字机的声音常常一两个小时没有停歇。

接着,胡老师着重介绍了两位令高居翰受到启发的学者——符号学家苏珊·朗格(Susanne Langer)以及中国晚期思想史学者列文森(Joseph Levenson)。朗格的《情感与形式》一书深刻影响高居翰。朗格在该书中指出,人与人主体性形成的过程是与世界交互的过程,艺术是与语言完全不同的一种“情感符号”,这启发了高居翰将中国绘画中的笔墨视作“移情动觉”。

高居翰与列文森曾同在伯克利共事,二人关系密切。列文森是最早把与晚明绘画风格相关的问题放到社会经济领域中讨论的学者之一,这也是促使高居翰关注这个问题的起点。胡隽认为,高居翰在1980年代所写的《画家生涯》是其在研究范式上的转型。列文森表示,对于文化传统的研究要始终注意到文化内部的矛盾和张力,而这也影响了高居翰在讨论晚明和清初画家时,关于传统与革新问题的辩证思考。

在胡隽看来,高居翰虽并不致力于进行宏观历史及理论建构,甚至有时抵制“理论先行”的研究,却依旧不自觉地参与了这种建构。某种程度,这本《溪山清远》是高居翰用中国绘画早期例子写的一部贡布里希的《艺术与错觉》。美国芝加哥艺术学院的詹姆斯·埃尔金斯(James Elkins)的《西方艺术史中的中国山水画》(Chinese Landscape Painting as Western Art History)并不引人注目,而最早对其理论模式感兴趣的正是高居翰。二人在学术上互相影响,也都参与了宏观历史及理论建构。

▴

1973年美国考古学家代表团在南京郊外六朝陵墓石刻前合影,李雪曼任领队,高居翰为队员之一

▴

1976年中国古代绘画美国访华代表团合影,高居翰任领队

尹吉男老师强烈赞成胡隽提到的高居翰具有超强的图像记忆能力,认为他天赋异禀。尹老师回忆,一次偶然中他向高居翰请教一个冷门人物高棅,而高居翰很快便联想起在日本所见到的含有其表字“廷礼”印章的册页。尹老师补充道,高居翰的知识总量丰富,是中国美术的“巨无霸”,但他最大的遗憾是汉语能力稍弱。

接着,尹吉男从“知识生产”的角度谈早期海外学者的中国美术史建构,谈到他们所接触的中国古代绘画基本限于北美及中国台湾地区的收藏,远非全貌;他们试图面对西方读者建立中国美术史的大框架,类似“高空轰炸”,在个案研究方面很多并不出色。直到1973年美国考古学代表团到访中国,才亲临壁画及古建的“原作”现场。然而,1949—1973年间,海外美术史研究者在缺失原作观看的基础上所搭建的框架已经形成,尽管在北美相关学界内部屡有争论,但依旧停留于框架问题。而这种在框架确定以后再进行的自我修正,会引发矛盾。关于高居翰在书中所提到的“笔墨”的概念,尹老师认为,在以人物为主干的绘画史中,虽然“墨”的概念很早就已出现,但“笔”与“墨”的结合实际上更加复杂,这些问题是后来衍生出的,是值得继续深入探讨的话题。

李溪老师结合自己在夏威夷访学时听高居翰讲座的经历谈到,其谈话风格恰如《溪山清远》一书的篇幅体量,给人一种“压制”的感受。接着,她重点谈了两点。首先是对画家实践(艺术实践和社会实践)的重视,高居翰的研究可以帮助我们改变对中国绘画的刻板认识。例如,有关文人画家的探讨帮助我们从固有的“文人画”说辞中逃脱。高居翰认为,文人画以笔法在先的传统,构成了中国画史的“悲剧”,如他和王季迁对禅画的不同态度——而这些不同,正是我们需要警醒和进一步推动自己研究的地方。高居翰还将我们太过于熟悉的传统绘画理论(如“气韵生动”“外师造化,中得心源”等),用现代的学术语言表达出来,促进了中西方学术和文化的有效交流。

其次,高居翰对于观者身份的认识也很有启发性。高居翰在书中提到,文人画的观众“世故精明”,都是博学广智的精英,他自己也试图去贴近中国古代绘画观众的不同身份,有时自认为是“新儒家的信徒”,有时又持非常平等主义的观点。李溪认为,从艺术创作者、艺术作品、艺术鉴赏者三者共同入手,研究这种三位一体的历史,可以帮助我们走出传统中国画史的窠臼。李溪老师还补充道,高居翰的西方背景在研究中有时也很明显,例如他常常将政治意涵与中国绘画联系起来,例如陶渊明的形象。李老师最后总结道,虽然高居翰已经离世,但他的研究会在很长时间里影响后世。

▴

万青力,《高居翰画像》

活动最后,黄小峰老师就本次读书会的内容进行总结,认为与会学者都提到了他们个人与高居翰直接或间接的个人交往,令大家充分感知了高居翰本人的魅力。黄老师指出,“高居翰的艺术世界” 辐射他所生活的1926—2014年这样一个较长的时间段,其中涉及了世界范围内几次文化上的重大变迁。高居翰本人由三大传统塑造——以德国为代表的西方艺术史传统(罗越)、日本京都学派的汉学传统(岛田修二郎)、中国的鉴赏学传统(王季迁),虽然偶尔也可以看到它们彼此的冲突,但总体来说融合得十分成功。黄小峰老师还特别指出,高居翰是个特别自信的人,甚至达到了固执的程度,而这种自信正是建立在超强的图像记忆能力、完好的图像感觉以及转益多师的基础之上。