2024年3月25日下午,“北大文研读书”第52期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“从文本缝隙透视族群记忆——《重构契丹早期史》研读会”。《重构契丹早期史》一书作者、北京大学历史学系苗润博副教授作引言,北京大学考古文博学院刘未副教授主持,北京大学历史学系王明珂教授、罗新教授,北京大学社会学系渠敬东教授、田耕副教授出席并参与讨论。

本次研读会围绕苗润博老师的新著《重构契丹早期史》展开。活动伊始,苗润博老师简述对于跨学科对话的理解:跨学科的实现首先是在学科内部开始的。在学科内部进行研究议题选择时,对话性是必须纳入考量的维度;跨学科并非研究伊始预设的框架,而应该建立在典型个案的深入研究基础上,跳出个案进行普遍性思考。本次研讨会希望借此书出版的机会,发掘其中的对话性议题,在跨学科视野中一起探讨民族史研究的新路径。

▲

《重构契丹早期史》

苗润博 著

北京大学出版社,2024年

苗老师首先指出契丹早期史的个案在中国北方民族历史研究中的典型性。首先是材料的典型性。相比于以往北方族群记忆近乎湮灭,关于契丹早期历史的记录兼有中原和辽朝两个不同的系统,只不过元修《辽史》以来的统合性历史叙述,在保留了辽朝自身叙述痕迹的同时,也遮蔽了许多历史问题。《重构契丹早期史》一书希望打破既往叙述框架,将契丹史文献来源拆分为中原文献的镜像叙述和《辽史》中留存的契丹王朝记忆,如此史源学工作呈现出中原文献系统和辽朝文献系统间难以弥合的矛盾。由此切入可以发现,建立契丹王朝的阿保机家族很可能是“契丹人”中的外来者、后来者,“契丹”这一名号之下发生过多次统治家族的改换,可称之为“同号易主”。苗老师指出,历史学视野下的文本批判应当是由新的文本现象所生发,呈现出新的历史图景和史学问题,而不是回到已知历史脉络,陷入解释学的循环。

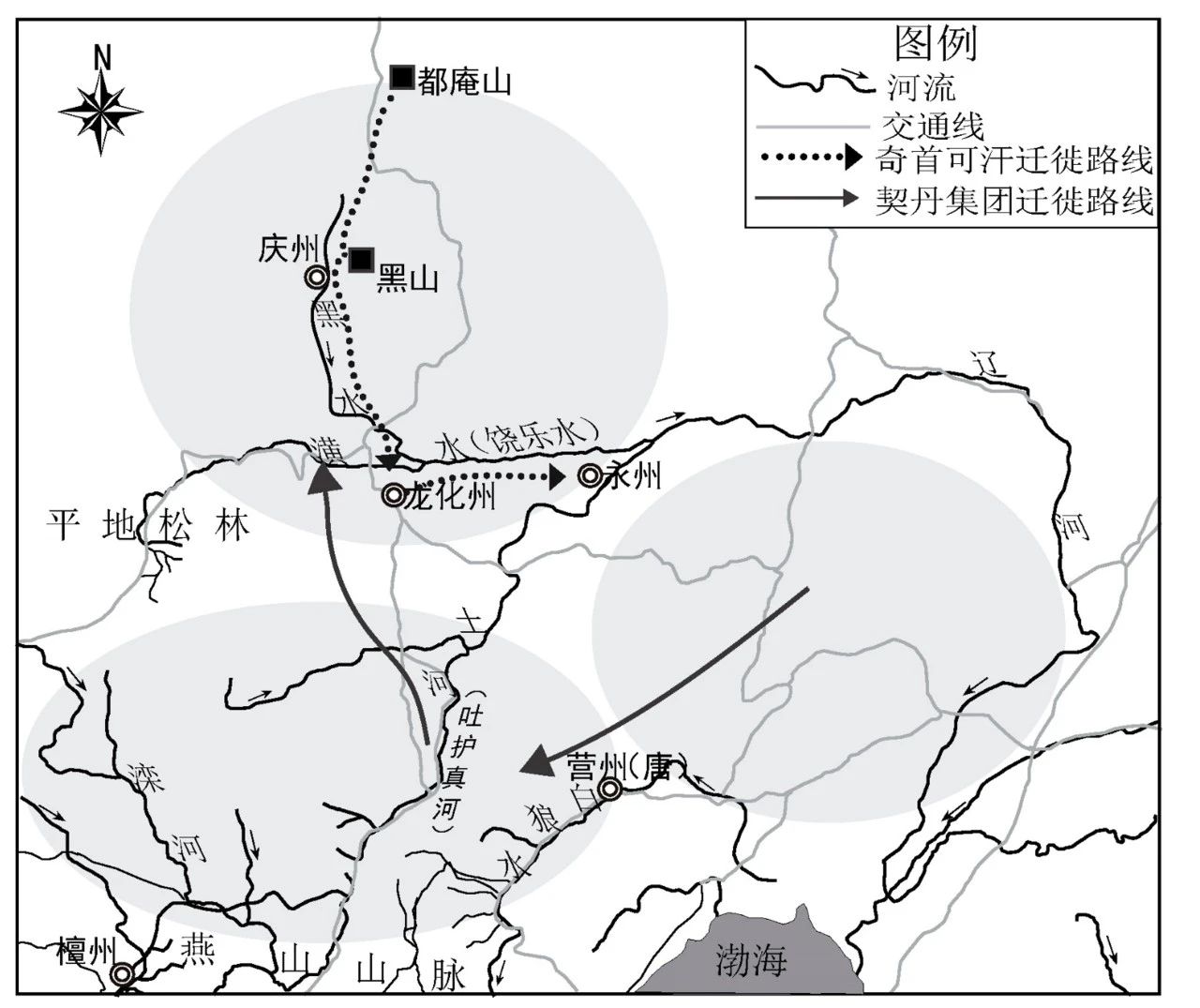

▲

契丹集团迁徙路线

中原和辽朝文献记载呈现出的时空差异,背后反映的是契丹集团历史和阿保机家族记忆的矛盾。契丹从公元4世纪开始就有文献记载,而阿保机家族是晚至八世纪中叶才加入的外来者;其地位逐步抬升,直至10世纪建立王朝,以单一线性的家族历史取代原本多元复杂的集团历史。由此,苗老师提出具有普遍性的问题:一个名号之下,到底是谁的历史?我们又如何来定义一个民族集团?以统治家族史代替民族集团史,可以看作北族王朝历史叙述中的共性问题。面对这样的历史情境,辽朝中后期经历文化转型之后,在官方修史有过“三大改造”:炮制以涅里为中心的先祖世系与让位事迹,建立阿保机家族与民族集团最高权力的天然联系;修改开国年代,对接唐朝正统;将原本游牧传统中的汗权更迭包装成华夏语境中的顾命。草原民族同号易主和中原国家家国同构本是各有具体历史依托,并行不悖的两套政治文化传统,差异和矛盾常常只在跨文化实践交界面上才凸显出来。由此观之,辽朝中后期官方修史中另类的王朝起源叙述,集中呈现了文化转型过程中草原传统被强行纳入华夏历史叙述所面临的困境,这也是契丹早期史问题所具有的另一重典型意义。

最后,苗老师提出,真正的史源学其实是历史学和文献学的结合部,个中关键在于透书见人,核心关切则在于区分历史叙述的主体与层次,化一元以多元。是谁留下了印记,由谁写成了书,从根本上决定了到底是谁的历史;而对于谁的关切,正是我们尝试打通文献与史学的实际理据与应然追求。

▲

《契丹国志》所载契丹世系图

元刻本

在苗老师的发言后,与谈学者各抒己见。王明珂老师从本书的研究方法谈起,不论是文本缝隙,还是他自己的“异例”和外国学者的“discrepancy”,都是从被我们用知识“吐丝作茧”而建构的世界走出,抽丝剥茧,还原历史的本来面貌。进而,王老师从另一角度切入民族史研究中的汉族中心主义问题,历史学界对其批判,并非将其否弃,相反,这也是一个时代的烙印,决定着史料的选择、抛弃和具体使用方式。多元的主体有多元的理解,制造多元的叙述,由此言之,所有的史料都有其意义。随后,王老师也指出北方少数民族的部落联盟并非单一的政治组织,族群内部同样存在多元的人类生态体系,并就此对民族史研究提出问题:在契丹等北方族群发展的背景中,存在怎样的历史动机使得多元的历史部落能够结合在一起,不断修改历史记忆,来创造一种新的历史正统性。

罗新老师首先高度评价本书从博士论文到最终出版的理论化精益,盛赞其在早期民族史关联的研究上具备的示范性意义。随即,罗老师结合陈寅恪、陈垣和田余庆等前辈学者的研究说起治学方法,有些老先生成果斐然但难以复刻,有些老先生指点门径则更易追随,而苗老师则属于后者,既有高妙的一面,也有容易学习的一面。继而,罗老师再次赞叹本书切实的史料批判、深厚的文献功底和苗老师超越两派局限,成一家之言的认识。借此,罗老师也不无忧虑和期待地提醒在座同学,传统政治史研究的时代或许已经要过去,如何为自己体悟的或前辈学者提出的道理,找到切实丰富的案例,将其多方面的层次细致说透,对历史研究者来说愈发重要。最后,罗老师指出,相比于“北方民族”这般将对象视作附庸的意识形态浓厚的词,他更倾向于使用“政治体”等把对象作为独立历史单位平等对待的用语。

▲

《契丹国志》所载契丹地理图

元刻本

渠敬东老师分享道,本书扎实的文献、丰富的层次和深入的分析,对历史学界以外的学人也有许多启发。马克·布洛赫曾说,社会学是现在的历史学,历史学是过去的社会学。渠老师认为近年来和历史学家的相处,让他愈发体会到历史学的真正魅力在于带领我们去探求真实;真实不同于真相,探求一个社会或一段历史存在的真实,既需要当前的经验感也需要有距离的观看和理解。同时,渠老师也指出,邓广铭先生的历史研究“四把钥匙”(职官制度、历史地理、年代学和目录学),钱大昕的史论“三端”(舆地、官制、氏族),都点明历史研究格外重要的理论问题。而本书历史学家技艺之精妙处,不只在于文献功底,也不只在于史料批判,而在于拆解重组,揭示内在的层次,建立切面的关联,最终形成长程的脉络,对历史投入全新的认识和发现。最后,在与苗老师的问答讨论中,渠老师直言,期待可以看到对书中部族始源故事在神话学意义上的进一步追溯,并对其演化脉络进行构筑。

田耕老师首先对本书上下篇之间精彩的对应关系表示赞赏。上篇对相关历史文献源流进行批判性分析,下篇则从家族、王朝、民族三者的交互关系追寻契丹这一政治集团的历史叙述。上下两篇虽然手法差异巨大,却能深深触动民族政治和社会研究的理论思路。随即,田老师以契丹四夷归类的历史变化为例,联想到不同时期的具体分布体现了区域政治权利或地缘政治的变化,“东夷”“北夷”不只是方位的变化,也是和地区标志性民族关系的历史变化。其次,田耕老师就民族性与民族认同补充道,社会科学中该问题浮现于19世纪,彼时欧洲正处于多民族聚居、政治认同流散的社会状况。对此下篇涉及如何处理民族叙事三重因素的问题,而该问题在民族史研究中可类比的案例举不胜举,如中世纪日耳曼蛮族建国的历史。因此,本书立论写史的方法,非常值得比较研究。

▲

读书会现场

刘未老师从考古学角度出发谈论与本书相关的研究议题。首先,对于考古物质材料,刘老师指出,它们经历生产和遗存的过程,其间各种信息增入或削减。故而,处理考古材料最基本的理解便是,注意其叠合形成的复杂面貌,在提取信息或开展进一步历史阐释时,能从材料的缝隙出发发现新的问题。其次,对于文献材料,刘老师也反思,不论研究者如何强调以考古材料为主,在具体研究过程中也多少会将残碎的物质材料结合到相对系统完整的晚出文献,以形成相对连贯的叙述,由此潜移默化的某些研究观念,也是亟需改善的。而对北方民族考古,刘老师进一步指出,过去研究中较少注意北方民族建国前后的区别,以致在研究方法上不自主将其华夏化。本书则对此积弊做出提醒,政治综合体内部多元格局、政治文化传统从草原模式转向中原模式的复杂要素等问题,都是以往同质化处理遮蔽的研究领域。