北京大学人文社会科学研究院一直以来关注多文明的互动与比较研究,希望在全球史的视野中,将多文明的互动变迁作为基本关注面向,突出文明之基础构造和发展历史,特别是文明间的交互作用地带所引发的文明转型问题。为推动青年学人围绕多文明相关议题开展扎实的基础性研究,自2018年12月起,文研院发起创办“多文明研究”工作坊,以校内外青年学者为主体,聚焦古今文明历史进程的根本性问题,探讨经典阐释、文明交流、古今之变等领域。

2019年11月22日下午,“多文明研究”工作坊第四期在北京大学静园二院111会议室举行。该期工作坊分为两个话题:“奥斯曼主义的起源?对‘Gülhane Hattı Hümayunu’的翻译和释读”,由北京大学历史学系副教授昝涛主讲;“从灵魂到心理:关于经典精神分析的社会学研究”,由北京大学社会学系副教授孙飞宇主讲。北京大学外国语学院助理教授范晶晶主持,北京大学历史学系副教授陈侃理、北京大学外国语学院副教授张嘉妹、北京大学艺术学院助理教授贾妍、北京大学新闻与传播学院助理教授王洪喆、北京大学哲学系助理教授赵悠出席并参与讨论。

昝涛 | 奥斯曼主义的起源?

对“Gülhane Hattı Hümayunu”

(《玫瑰园敕令》)的翻译和释读

讲座伊始,昝涛老师就“奥斯曼主义的起源?对‘Gülhane Hattı Hümayunu’的翻译和释读”这一主题展开讲述。他首先介绍了奥斯曼主义的起源以及《玫瑰园敕令》颁布的背景。1789年法国大革命后,奥斯曼帝国出现了稍早的近代政治,东西方思想开始产生碰撞。然而,在1839年苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世登基之前,学习西方基本上是限于军事与器物层面,而较少涉及制度方面。真正对奥斯曼帝国形成刺激的来自帝国内部,尤其是埃及叛乱带来的挑战。穆罕默德·阿里建立起其在埃及的统治后,依靠贸易保护主义发展经济,并逐渐获得了一定的独立地位。奥斯曼帝国感受到了来自埃及的巨大威胁,亦发现了其改革与发展的巨大进步。在《玫瑰园敕令》颁布之前,苏丹马哈茂德二世想平定埃及未果,郁郁而终。

法国大革命之后的新思想逐渐对奥斯曼帝国形成了冲击。为了得到英国支持,伊斯坦布尔给予英国很高地位,其使臣在伊斯坦布尔的地位甚高。

在这种背景下,《玫瑰园敕令》颁布。起草者穆斯塔法·莱施特担任过驻英、驻法大使,不仅从小受传统宗教教育,还精通法语和英语,而这在当时的土耳其大臣中并不多见。《玫瑰园敕令》颁布时,公布了法文和奥斯曼文两个官方版本。

1876年,土耳其颁布了第一部宪法。回顾历史之时,人们将《玫瑰园敕令》视为改革的起点,并赋予其为后人所知之名。尽管这一文本备受历史学者重视,但很多研究者其实并未参阅过奥斯曼文的原版。现在多被人引用的英文译本,其实产生于19世纪后期,也是直接从法文本翻译而来的,承袭了法文本中不同于奥斯曼文本的地方,因此,英文和法文版本几乎可以视为同一个版本。

然而,在1839年苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世登基之前,学习西方基本上是限于军事与器物层面,而较少涉及制度方面。

昝涛老师此次报告最重要的任务就是比较《玫瑰园敕令》的法/英文本和奥斯曼文本的区别。奥斯曼文本中含有大量传统词汇,而在对一些关键概念的表述中,法文本与奥斯曼版本存在着重大的差别。奥斯曼文指的是1928年土耳其文字改革之前的文字,是一种书面语,含有大量来自波斯语和阿拉伯语的外来词,后来也逐渐有一些西方词汇进来。1940年和1957年,两位土耳其学者分别使用拉丁字母文对奥斯曼文原版进行过转写。此外,日本学者也有对该敕令的部分翻译,或结合土耳其文的研究对敕令的内容进行了概述,并将一些关键的词汇如“国家”、“国民”等从奥斯曼文译成了日文汉字,对本研究有一定的帮助。

随后,昝涛老师就不同文本中出现的多个例子进行了汉译,并做了具体的比较和阐发。比如,他提到,奥斯曼帝国的自称是“Devlet-i aliyye”,直译就是“伟大国家”,引申或许可以译为“天朝上国”,而法文版本中直接用的是“la monarchie ottomane”或“l’empire ottoman”。法文中用“Les préceptes glorieux du Coran et les lois de l’empire”对应奥斯曼文中的“ahkam-i celile-i Kur’aniyye”(《古兰经》的真主之言)和“kavânıni şer’iyye”(简单说就是符合“伊斯兰教法”的各种法律),而有时,法文中又用“lois”指代“kavânıni şer’iyye”。如果只读西文的话,奥斯曼语境中的“法律”之复杂性和特殊性就不易感受到。

再如奥斯曼文中的“millet”,昝涛老师指出,“millet”本有宗教共同体的含义,但在原文中也已经大致上有了现代“nation”的意思,日本学者已经将其翻译为“国民”,法文本中是“frères”(英文本是“brothers”)。这应该是反映了从“millet”向“nation”的过渡。

《古兰经》

昝涛老师列举了在多处不同版本之间的差别。从中可以看出,在法文和英文版本中,出现了大量现代词汇,与奥斯曼原文中的传统词汇形成鲜明对比。可以说,文献所承载的不仅是革新和宪章这种后二十一世纪的解释,还包括时代的历史细节。在近代转型时期,思想表现在词汇上的差别是比较明显的。通过比较英、法文和奥斯曼原文的这种差别,我们可以看出从传统时代走过来的思想和制度痕迹。这种对原文的细读和不同版本的比较是非常有必要的。

随后,工作坊进入讨论环节。陈侃理老师首先对法文本作者的身份和法文本与奥斯曼文本差异形成的原因提出问题。昝涛老师回应认为,目前对法文本作者的确切身份,知道他是奥斯曼帝国驻法大使,法文本应当经过他手,因此,奥斯曼文和法文几乎是一个作者,只是针对的对象有所不同。为了让外国使臣能够理解和接受这一敕令,结合西方受众的特点,其与奥斯曼原文的差异是可以理解的。包括强调拿破仑以后在西方世界影响较大的“帝国”概念。尽管奥斯曼文的版本中并没有这一概念,但在法文本中,凡是提到天朝、政府、国家等概念时,经常以“帝国”指代。

范晶晶老师指出,由于奥斯曼文本和法文本面对的人群不同,法文本所面对的是外国使臣,在这样的文化语境下,法文本或许是为了给外国的使者塑造一个开明帝国形象,展示出一种理想的君主化形象。昝涛老师肯定了这一点,同时还与范晶晶老师就《玫瑰园敕令》采用法文而非英文这一历史问题进行了探讨。

昝涛老师

孙飞宇老师则就不同翻译背后呈现出的主张或观念所形成的张力进行问题。对此,昝涛老师回应,奥斯曼文本的原文中并不存在很多后世学者所强调的明确的现代主张,所要表现的恰恰是伊斯兰的正义,而在法文本中则呈现出了一个力求迈向现代的国家的理想。奥斯曼文版是宗教语言包装下的模糊的现代,而法文本中过滤掉了其中的很多宗教因素。但哪一个更真实呢?学界其实到目前还是有争议的,昝涛老师认为奥斯曼文的版本更真实,法文版更可能是一种“外宣”作品,到那个时候为止,奥斯曼帝国改革的目的当然是为了他们自身。但即便如此,在宣读敕令的过程中,也出现了反叛的声音,认为其偏离了正道,即要使非穆斯林和穆斯林适用于同样的法律。

张嘉妹老师从乌尔都语的角度对本次报告中的关键词翻译进行补充,并围绕着“millet”、“ Ülke”“vatan”等词在乌尔都语与奥斯曼土耳其语中的含义进行比较与阐述。同时,她也就奥斯曼帝国在制度上的建树问题与主讲人进行探讨。

赵悠老师与王洪喆老师分别就法语“Frère”、奥斯曼土耳其语“millet”与英语“brother”等词的翻译问题及奥斯曼土耳其语到现代土耳其语的转化与后期转写问题与主讲人进行了讨论。

孙飞宇 | 从灵魂到心理

关于经典精神分析的社会学研究

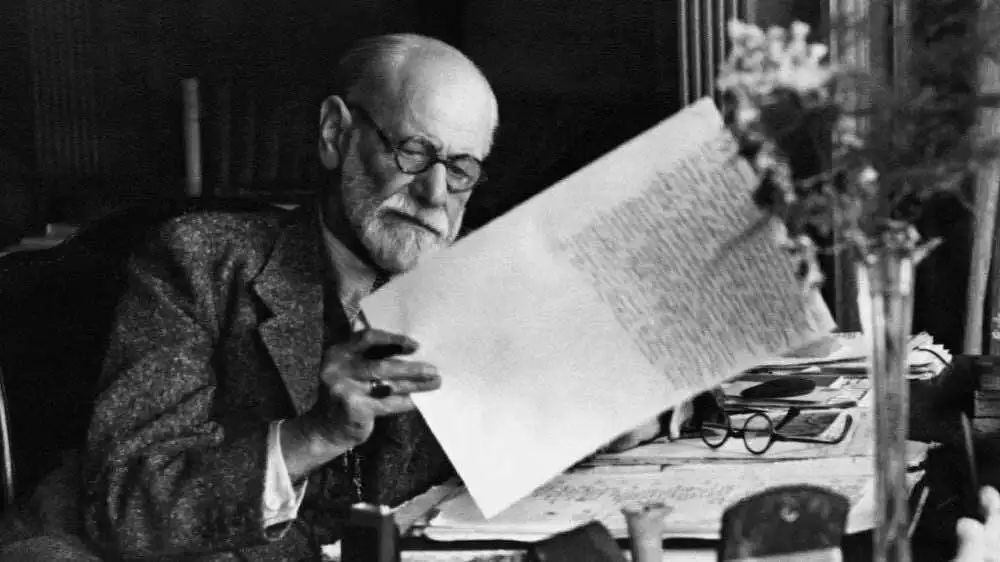

孙飞宇老师就“从灵魂到心理:关于经典精神分析的社会学研究”这一主题进行讲述,讨论弗洛伊德作品英译过程中发生的异化。弗洛伊德的作品在世界范围内分成两个部分,一个是弗洛伊德本人用德语写作的原著;而在全世界范围内更为知名且影响力更大的,则是由詹姆斯•斯特拉齐(James Strachey)和弗洛伊德小女儿安娜•弗洛伊德(Anna Freud)共同编辑且主要由斯特拉齐夫妇所翻译的《弗洛伊德心理学作品全集标准版》(Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud)。英文标准版的出版和德文文集的出版在时间上叠合,在英文世界中,标准版是最权威、最具影响力的版本,成为了精神分析研究的经典。

弗洛伊德小女儿安娜•弗洛伊德(Anna Freud)

孙飞宇老师以弗洛伊德寄给其美国英译者的一张明信片为切入点展开讨论。这张明信片写于1909年,也就是弗洛伊德从美国克拉克大学访问回到维也纳之时。弗洛伊德在明信片中隐约指责了英译者不懂相关主题的语言,也并不了解这一领域。1909年是弗洛伊德人生的转折点。在此前十年,他的精神分析理论在欧洲遭受大量批评,却发现自己在美国受到热烈的欢迎。

英文标准版译文集所发生变化的实质特征是文本的理性化,大致集中在以下几个方面。一是概念的理性化,在美国学者贝特海姆看来,该英文版误译的核心在于标准版译文集中将原著中的德语“灵魂”(Seele)一词翻译为了英文中的“心灵”(mind)。这一翻译将弗洛伊德的思想机械化,也抽离了原著中“灵魂”这一概念的深度意涵。翻译的过程体现了将弗洛伊德的工作科学化的努力,但其文本并非纯粹意义上的科学研究,而是扎根于欧洲文学史的作品。

第二是译文的理性化,英译本对弗洛伊德的写作艺术有了一定的清除。英译本去掉了弗洛伊德原文中丰富的地方性经验、德国文化传统、犹太人传统以及与现实的关联。孙飞宇老师以《凯瑟琳娜》为例进行阐述。在对这一案例的翻译中,斯特拉齐将患病的女孩卡萨琳娜在与弗洛伊德的交谈中所发出的两次惊叹“Jesses”,分别翻译成为了“Heavens”与“Goodness”。这一翻译上的变化取消了这一感叹在凯瑟琳娜无意识中的重要意义以及对于精神分析研究的重要性。另外,由于原文是弗洛伊德根据自己的记忆所完成的,所以,对这一词语的考证也是理解弗洛伊德的重要线索。

第三是系统的语法修正,斯特拉齐在翻译多拉的两个梦时将原文中的现在时改成了过去进行时。在弗洛伊德的工作中,现在时态是最能充分表达、传递梦之内涵的时态,而英文中的过去时则体现了医疗诊所报告的行文风格。弗洛伊德本人的写作极具文学化色彩,但英文版在时态上的改变则将弗洛伊德的写作工作客观化、医学化和科学化。

西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)

随后,孙飞宇老师就这一现象出现的原因进行了探讨。首先是作者本人的主张,译者斯特拉齐夫妇是弗洛伊德最得力的弟子恩斯特•琼斯(Ernst Jones)的弟子,在标准版一文集中所采用的核心概念翻译大部分来自琼斯的工作。斯特拉齐在标准版译文第一卷的前言中明确表示了翻译科学化的主张,弗洛伊德本人对此也是知情的。而根据弗洛伊德的主张,在翻译中这一科学化的处理方式也有其道理。弗洛伊德在未发表作品《科学心理学大纲》中罗列了庞大的自然科学术语,以量化的方式进行研究,体现了其曾将“自然科学”视为精神分析的属性。但这仅仅是弗洛伊德对于精神分析属性所作界定的一个方面。对于作品的错误翻译是弗洛伊德对于精神分析最大的担忧。他最担心的是,精神分析在未得到充分理解的情况下就被广泛接受了——尤其是在美国,这一担忧最典型地体现在明信片上。

其次是实践的理性化与“业余精神分析”问题。美国译者从1895年开始翻译介绍弗洛伊德的作品,自此,精神分析在美国的实践发展非常迅猛。但是,此时的精神分析在美国已经变成了精神医学和神经领域的分支科学,对此,弗洛伊德非常反感。弗洛伊德与精神分析学界发生巨大冲突的原因是其中体现了重大的问题,且必须加以回复,即什么人可以从事精神分析以及应该以何种形式进行精神分析?1926年,弗洛伊德撰写了《业余精神分析》一书。“业余”,指的是不具备行医资格的人。该著作回应的主要问题是不具备行医资格的人是否可以从事精神分析。1925年,美国精神分析学会制定了一个新制度,要求美国的精神分析师必须具备医学学位。弗洛伊德对此表示强烈反对。弗洛伊德认为,在精神分析过程中所需要的知识体系,即文明史、神话学、宗教心理学、文学等,与医学院的教育相去甚远。精神分析的唯一主题是人类灵魂的进程,而弗洛伊德同样是希望通过官能症这一“非正常”的现象来思考“正常”人的灵魂机制。

随后,孙飞宇老师对弗洛伊德反对英译本科学化翻译这一问题进行具体分析。弗洛伊德反对理性化、科学化文本的重要原因在于英译本中所代表的科学态度意味着医生和患者之间“移情”现象的真正消失。移情既是精神分析的发现,也是其最重要的内容之一。在精神分析的起源之初,移情是他从安娜• O这一案例中所获得的最大的启发之一。对于弗洛伊德来说,患者和医生之间的关系是至关重要的,但是在英译本对于精神分析文本的处理意味着移情的消失,而选择成为一种纯粹的现代科学文本。对于弗洛伊德而言,这样一种英文文本和与之相关的职业化的精神分析实践,完全改变了精神分析。

最后,孙飞宇老师围绕“英译本代表了什么”这一问题进行讨论。《释梦》一书的结尾,是弗洛伊德那句著名的判断“Die Traumdeutung aber ist die Via regia zur Kenntnis des Unbewußtenim Seelenleben”。在琼斯的翻译中,原文中的拉丁词语“Via Regia”并没有被保留,而是被翻译成了“royal road”。“Via Regia”的概念在弗洛伊德有着明显基于欧洲历史与弗洛伊德生命史的自我认同意义,但在英译本的改动下,这一概念与弗洛伊德本人的历史与主体性就没有关系了。弗洛伊德往往会在某些概念极为挑战世人道德感或者对他自己产生挑战的时候,使用拉丁文。英译本上述这种做法可以使得精神分析的文本在产生疏离感的同时,较易为大众所接受。孙飞宇老师指出,正如在弗洛伊德那里,梦在欲望和现实之间建立了一个安全空间,英译本也成为了弗洛伊德的梦。

标准英译本已经成为了一种有待于理解的时代现象,与20世纪美国变迁有着重要的联系。在当时,精神分析理论为了进入美国,必须被纳入职业系统;而在知识传播路径上,为了使之具有普适性,也须进行一定意义上的变形。在此背景下,英译本更像是德文本删减版。通过分析二者之间的差异,德文的原意更加清晰。1937年,行至暮年的弗洛伊德在《可终结的和不可终结的分析》中谈到了英译本篡改德文原意的事实,这也是弗洛伊德所有作品中最接近这一问题的文章。尽管在20世纪早期,英译本最重要的目标是使精神分析变成心理学与医学的一部分,那么,这一努力最终失败。

孙飞宇老师

讨论环节,王洪喆老师引申出了美式公共关系之父爱德华·伯尼斯(Edward L. Bernays)的话题。伯尼斯自称是弗洛伊德的外甥,一战之后,他最早将精神分析引入了美国的现代营销活动。其中最著名的案例就是1929年美国烟草公司(American Tobacco Company)在大萧条的背景下,为了打破女性香烟禁忌,扩大市场,伯尼斯采纳了弗洛伊德的早期译者、精神分析师布里尔(A.A. Brill)的建议,将女性解放与吸烟建立关联,策划了纽约复活节的“自由火炬游行”(Torch of Freedom),并取得重大成功。伯尼斯和布里尔将精神分析理论运用于商业活动,在伯尼斯的自述中有更明确的政治和社会野心,他认为大萧条带来了社会混乱和消费不足,解决社会不稳定的方法之一是通过消费释放和接合社会诉求,这改变了原来大宗消费品营销只注重实用性的历史,启动了消费社会的进程及其批判。结合孙老师的梳理,有趣的是,在一战到二战的时间里,精神分析师的职业化与政治化产生了关联。如何理解弗洛伊德的英译在这段历史中的位置?在这一时期,美国知识分子与社会之间的关联更为复杂,而二战之后,随着心理学的进一步职业化,这种有机性反而消失了。

孙飞宇老师对此进行回应。二战后,美国代表性的社会学家米尔斯(Charles Wright Mills)将弗洛伊德的知识当作社会学知识。社会学在60年代末、70年代初时,成为社会运动的推手。正因为此,社会学在美国受到了大量来自市场和政府的强有力批判,社会学的领域收缩到了科学研究的领域,并与社会建立了清晰的界限。运用数理方法进行研究逐渐成为美国社会学研究的主流,随后,社会学研究逐渐变成了科学文本的写作。

贾妍老师围绕弗洛伊德精神分析与巴比伦的问题、基于德文文本的弗洛伊德研究和基于英文文本的弗洛伊德研究之间的差异问题与相互影响问题同主讲人进行探讨。范晶晶老师则就美国借用弗洛伊德的理论将催眠作为治疗手段的问题向主讲人进行提问。

最后,与会者还就弗洛伊德的《摩西与一神教》、弗洛伊德与文明研究者、弗洛伊德研究在当代心理学研究中的应用等问题展开热烈讨论。本次工作坊在热烈的讨论中落下帷幕。