读书的风景

读书是学者本业,也是文研院长久以来的关注。“涵育学术”的厚度与深度,正体现在为诸多因读书而聚合的团体、群落点起一盏灯,提供一方自在徜徉的天地。三年多以来,文研院有幸成为跨学科地联结许多学人的纽带,支持过许多自发的小型读书会。疫情期间,在家禁足,阅读更多地回归到个人状态,也让我们对此前的共读生出几多怀念。今天适逢世界读书日,文研院微信公众号特开辟这个小专题“读书的风景”,介绍这些有着不同主题与关怀的知识群落。希望透过这扇小小窗户,能够带领大家领略疑义相析之乐,体会在学术长路上”吾道不孤”。

梵文写本读书会由北大梵文专业师生和来自京津地区高校、研究所的一批学者发起,本文由北大外国语学院叶少勇老师撰文。

共凝神于贝叶

记三个学期的梵文写本读书会

文 | 叶少勇

一、背景

13世纪初佛教在印度本土灭亡,梵语佛典在印度也消失殆尽。近百年来,西方学者发掘和整理了大量梵语写本,但很多重要经典至今仍无梵本可参。

“梵文大藏经”是一个从未存在过的概念,而与之相当,在佛教学者们的头脑中(或电脑中)几乎都有一个长长的书目单,记录着哪位学者在哪年发现和发表了哪部佛经的梵文写本。这个书目单被不断地更新续写。每一次新梵文材料的发现,甚至是片叶残纸上寥寥数语,都有可能为佛教学提供珍贵的“原动力”。

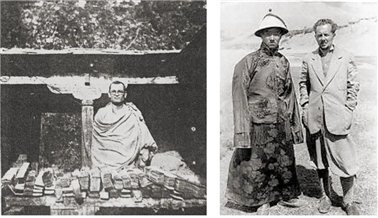

我国西藏地区现存的梵本数量多,保存状况也好,但一直没有完整公开,可称是世界上最后一座尚未完全开发的梵本宝库,也吊足了全世界佛教学者的胃口。上世纪三四十年代,印度学僧罗睺罗与意大利学者图齐曾分别造访西藏,拍摄携回大量梵本照片,引发了国际学界的研究热潮,在此基础上出版的佛典梵文校勘本达数十种,直到今天仍不断有新的发现。例如最近的一次,在图齐携回照片中发现了《佛所行赞》的大篇梵语逸文(松田和信2019年《印度学佛教学研究》刊文)。

我国西藏地区现存的梵本数量多,保存状况也好,但一直没有完整公开,可称是世界上最后一座尚未完全开发的梵本宝库,也吊足了全世界佛教学者的胃口。上世纪三四十年代,印度学僧罗睺罗与意大利学者图齐曾分别造访西藏,拍摄携回大量梵本照片,引发了国际学界的研究热潮,在此基础上出版的佛典梵文校勘本达数十种,直到今天仍不断有新的发现。例如最近的一次,在图齐携回照片中发现了《佛所行赞》的大篇梵语逸文(松田和信2019年《印度学佛教学研究》刊文)。

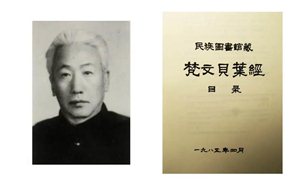

在西藏梵本领域我国有两项先驱性的工作。1961年一批梵文写本共259函被从西藏运至北京的民族文化宫,王森先生为其编写了简目。1983年开始罗炤先生赴西藏各个寺院调研梵本,至1985年完成详目手稿,涵盖写本600 余函,其中绝大多数是首次发现和披露。

在西藏梵本领域我国有两项先驱性的工作。1961年一批梵文写本共259函被从西藏运至北京的民族文化宫,王森先生为其编写了简目。1983年开始罗炤先生赴西藏各个寺院调研梵本,至1985年完成详目手稿,涵盖写本600 余函,其中绝大多数是首次发现和披露。

不得不说,由于种种原因,我国虽然佛教传统深厚,对梵文写本研究这一学术潮流的参与度整体是不够的。由季羡林先生开创,北京大学设立了中国唯一的梵语专业,一直以来都是这一领域的生力军。上世纪八十年代时,北京大学东语系组织人力物力,将民族宫梵文写本拍摄成缩微胶卷。2004年段晴教授主持成立了梵文贝叶经与佛教文献研究所(以下称梵佛所),将这批珍贵资料电子化并展开研究,已发表一系列研究成果,为国际学界所瞩目。

不得不说,由于种种原因,我国虽然佛教传统深厚,对梵文写本研究这一学术潮流的参与度整体是不够的。由季羡林先生开创,北京大学设立了中国唯一的梵语专业,一直以来都是这一领域的生力军。上世纪八十年代时,北京大学东语系组织人力物力,将民族宫梵文写本拍摄成缩微胶卷。2004年段晴教授主持成立了梵文贝叶经与佛教文献研究所(以下称梵佛所),将这批珍贵资料电子化并展开研究,已发表一系列研究成果,为国际学界所瞩目。

二、缘起

十几年前,笔者曾留学于日本创价大学国际佛教学高等研究所,受教于已故著名佛教学者辛嶋静志先生。辛嶋先生博士就读于北京大学,师从季羡林先生。从2004年开始,辛嶋先生在自己的研究室召集“婆罗米读书会”(Brāhmī Club),研讨会读以中亚婆罗米字体书写的梵文写本,读书会持续了15年,至2019年夏天先生突然离世停止,产出相关学术著作十余部,在学界影响巨大。笔者有幸参加了2006−2008年的婆罗米读书会,看到十数位梵文学者齐聚在离东京市中心一个半小时车程的偏僻小镇的大学里,不禁感慨,在当时的整个中国,有兴趣有能力从事梵文写本研究的学者,恐怕也没有这么多。

近年来,北大的梵文专业不断壮大,其他各个高校和研究单位的梵文人才也在增长积累,机缘逐渐会聚。2018年夏,在北大文研院的鼎力支持下,笔者召集同道同好者在静园二院聚会,每学期6次,共同释读北大所藏梵本缩微胶卷,活动定名为“梵文写本读书会”,英语名称为Sanskrit Manuscript Club,以向辛嶋先生致敬。读书会至今已经持续三个学期,参加者十余人,主要是北大梵文专业师生和来自京津地区高校、研究所的学者。

近年来,北大的梵文专业不断壮大,其他各个高校和研究单位的梵文人才也在增长积累,机缘逐渐会聚。2018年夏,在北大文研院的鼎力支持下,笔者召集同道同好者在静园二院聚会,每学期6次,共同释读北大所藏梵本缩微胶卷,活动定名为“梵文写本读书会”,英语名称为Sanskrit Manuscript Club,以向辛嶋先生致敬。读书会至今已经持续三个学期,参加者十余人,主要是北大梵文专业师生和来自京津地区高校、研究所的学者。

与会者包括:北京大学南亚系教授段晴、副教授萨尔吉、助理教授范晶晶、北京大学哲学系助理教授赵悠、中国藏学研究中心研究员李学竹、西藏布达拉宫管理处研究室副研究员平措次旦、中国人民大学佛教与宗教学理论研究所副教授惟善、北京藏医院副研究员刘英华、西北民族大学藏语言文学系讲师吉太才让、中国人民大学佛教与宗教学理论研究所讲师王俊淇、中国宗教研究中心助理研究员张涵静、南开大学哲学院讲师赵文,中国人民大学国际佛学研究中心朱竞旻,以及北大南亚系研究生关迪、高婷、李晓楠、马艳、袁勇等。

与会者包括:北京大学南亚系教授段晴、副教授萨尔吉、助理教授范晶晶、北京大学哲学系助理教授赵悠、中国藏学研究中心研究员李学竹、西藏布达拉宫管理处研究室副研究员平措次旦、中国人民大学佛教与宗教学理论研究所副教授惟善、北京藏医院副研究员刘英华、西北民族大学藏语言文学系讲师吉太才让、中国人民大学佛教与宗教学理论研究所讲师王俊淇、中国宗教研究中心助理研究员张涵静、南开大学哲学院讲师赵文,中国人民大学国际佛学研究中心朱竞旻,以及北大南亚系研究生关迪、高婷、李晓楠、马艳、袁勇等。

三、主要活动和成果

1.《瑜伽师地论》注释残本的发现

《瑜伽师地论》(后称《瑜伽论》)曾是玄奘西行印度取经的主要目的,其梵文本半数尚存。读书会上释读的民族宫第62号梵本,是《瑜伽论》梵文释论,据字体判断抄于约10世纪,残存11片贝叶,无首尾叶,未见篇名与作者。数年前笔者曾在民族宫梵本17号之中发现了仅存一叶的《瑜伽论•摄抉择分》注释,是世界范围内《瑜伽论》梵文注释的首次发现。此次新发现的11叶梵本也由笔者比定,与前述一叶并非出自同一写本。该写本的发现对于研究《瑜伽论》的流传史,订正其梵文原本有重要意义。

由于没有藏、汉译本可资参照,缩微胶卷的图像又不是十分清晰,释读有着相当的难度。笔者与张涵静博士合作对写本进行初步转写,在读书会上提出疑难处供大家讨论。初步报告将于今夏在日本的学术期刊上发表。

由于没有藏、汉译本可资参照,缩微胶卷的图像又不是十分清晰,释读有着相当的难度。笔者与张涵静博士合作对写本进行初步转写,在读书会上提出疑难处供大家讨论。初步报告将于今夏在日本的学术期刊上发表。

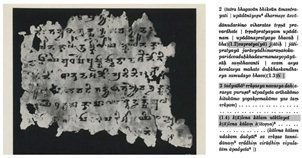

值得一提的是,该写本中有一叶大段引用了《杂阿含经•杂因诵》(Nidānasaṃyukta)中的第一经《树经》(Vṛkṣasūtra)的开头部分。这一部分的梵文本最早由季羡林先生的德国导师——瓦尔德施密特教授于1957年校订发表,所依据的是一片残缺严重的新疆出土梵文残叶,其上可见的字迹不足20%,缺失的文字都是由瓦尔德施密特参考其他文本构拟出来。藉由此次发现的写本就可以完整补足这一段文本。

值得一提的是,该写本中有一叶大段引用了《杂阿含经•杂因诵》(Nidānasaṃyukta)中的第一经《树经》(Vṛkṣasūtra)的开头部分。这一部分的梵文本最早由季羡林先生的德国导师——瓦尔德施密特教授于1957年校订发表,所依据的是一片残缺严重的新疆出土梵文残叶,其上可见的字迹不足20%,缺失的文字都是由瓦尔德施密特参考其他文本构拟出来。藉由此次发现的写本就可以完整补足这一段文本。

2. 梵文残本《如来大悲解说经》的发现

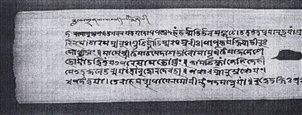

民族宫梵本第59号《如来大悲解说经》(Tathāgatamahākaruṇānirdeśa),残存12片贝叶,包含首页但未见题名,据字体判断约为10世纪之物。笔者作了初步转写并主持会读,正是在读书会上各位学者的启发之下,得以确认这些残叶出自《如来大悲解说经》的开头部分。

民族宫梵本第59号《如来大悲解说经》(Tathāgatamahākaruṇānirdeśa),残存12片贝叶,包含首页但未见题名,据字体判断约为10世纪之物。笔者作了初步转写并主持会读,正是在读书会上各位学者的启发之下,得以确认这些残叶出自《如来大悲解说经》的开头部分。

该经是重要的早期大乘经典,又称《陀罗尼自在王经》(Dhāraṇīśvararāja)。历史上有两次汉译:公元291年的竺法护译本和5世纪初的昙无谶译本,后者被编为《大方等大集经》的第一、二品。《究竟一乘宝性论》梵本中引用了此经寥寥数句,除此以外,此次发现的写本是这部经典的梵文本首次为人所知。

3.《现观庄严论明义释》与《金洲疏》写本会读

《现观庄严论》(Abhisamayālaṃkāra)是印度佛教“瑜伽行中观派”的奠基之作,流传很广,有21部印度注释,以狮子贤所著《明义释》(Vivṛti)最负盛名,目前这部释论的梵文刊本是基于两部残损较为严重的尼泊尔写本校订而成。此外,曾为阿底峡授业师的法称论师(居于古代室利佛逝,今印尼苏门答腊,故又称金洲法称),又为《明义释》撰写复注,称为《金洲疏》。

北京大学梵文专业博士生关迪在民族宫梵本的第13和17号中比定出20叶《明义释》,据之可补尼泊尔写本的缺损。同时,关迪还发现民族宫第75号写本为早已佚失的《金洲疏》。在世界范围内,这也是一件孤本,现存25叶,约为全本半数。关迪的博士论文便以这两部写本为题。在导师段晴教授的带领下,关迪在读书会上逐句校读文本,与会学者参与讨论,提出改进意见。该论文已于2019年11月顺利完成答辩。

北京大学梵文专业博士生关迪在民族宫梵本的第13和17号中比定出20叶《明义释》,据之可补尼泊尔写本的缺损。同时,关迪还发现民族宫第75号写本为早已佚失的《金洲疏》。在世界范围内,这也是一件孤本,现存25叶,约为全本半数。关迪的博士论文便以这两部写本为题。在导师段晴教授的带领下,关迪在读书会上逐句校读文本,与会学者参与讨论,提出改进意见。该论文已于2019年11月顺利完成答辩。

4.《月官发愿文》新写本的释读

西藏布达拉宫副研究员平措次旦先生退休后驻访于房山石经与云居寺文化研究中心。2019年9月应梵佛所邀请,平措先生来北京大学进行为期两个月的交流驻访,与笔者合作研究布达拉宫藏梵文写本《月官发愿文》(Candragomipraṇidhāna)。该写本只有一叶,是5世纪印度著名佛教论师、诗人和语法学家月官所作的祈祷赞颂。欧洲学者P. Szántó曾在尼泊尔发现该文献的梵文残叶,于2017年发表,但其中缺损较多,布达拉宫藏的这片贝叶基本可以补全其文。笔者与平措次旦先生合作转写这一写本,并在读书会上征求各位学者的意见和建议,成果将于今年发表。

西藏布达拉宫副研究员平措次旦先生退休后驻访于房山石经与云居寺文化研究中心。2019年9月应梵佛所邀请,平措先生来北京大学进行为期两个月的交流驻访,与笔者合作研究布达拉宫藏梵文写本《月官发愿文》(Candragomipraṇidhāna)。该写本只有一叶,是5世纪印度著名佛教论师、诗人和语法学家月官所作的祈祷赞颂。欧洲学者P. Szántó曾在尼泊尔发现该文献的梵文残叶,于2017年发表,但其中缺损较多,布达拉宫藏的这片贝叶基本可以补全其文。笔者与平措次旦先生合作转写这一写本,并在读书会上征求各位学者的意见和建议,成果将于今年发表。

四、结语

很多先哲所著的文献原本,也许不可避免要消失在人类文明史之中,然而通过我们的努力,使得这一拼图上的缺失部分不断收窄,可见部分的脉络关系渐趋显现,其中喜悦也许只有从事一手材料解读的学者才能体会。较之独乐乐而更乐者,是与诸位同好者一起,共凝神于贝叶,将斑驳漫漶的一钩一划,连缀成句成文,携手将一篇篇久佚的文本送还于人类文明记忆之中。

很多先哲所著的文献原本,也许不可避免要消失在人类文明史之中,然而通过我们的努力,使得这一拼图上的缺失部分不断收窄,可见部分的脉络关系渐趋显现,其中喜悦也许只有从事一手材料解读的学者才能体会。较之独乐乐而更乐者,是与诸位同好者一起,共凝神于贝叶,将斑驳漫漶的一钩一划,连缀成句成文,携手将一篇篇久佚的文本送还于人类文明记忆之中。