北大·大学堂

2018年5月7日下午,北京大学“大学堂”顶尖学者系列讲座在北京大学静园二院208室举行,主题为“欧洲之后的亚洲:一个大陆的衰落与崛起”。“大学堂”访问计划特邀学者、哈佛大学海洋史加德纳(Gardiner)讲座教授苏嘉塔·鲍斯(Sugata Bose)主讲,北京大学外国语学院教授王邦维主持,四川大学中国南亚研究中心副主任邱永辉评议。本次是苏嘉塔·鲍斯教授系列讲座第一场。

苏嘉塔·鲍斯(Sugata Bose)教授

讲座伊始,王邦维教授对主讲人作简要介绍。苏嘉塔·鲍斯教授是印度著名历史学家、南亚和印度洋研究专家,也是哈佛大学南亚研究所的创始人。他与中国学术界有着密切交往,本次已是第五次来中国讲学。作为北京大学120周年校庆活动之一,本次讲座围绕亚洲普遍主义(Asian Universalism),探索19世纪末到20世纪横跨亚洲的知识、文化以及政治的对话,并梳理这一主义的形成与发展。

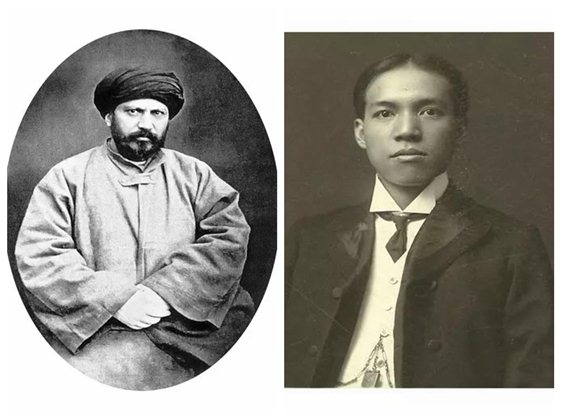

鲍斯教授指出,本次讲座题目来源于他最近正在撰写的一本新书。在人们的印象中,亚洲是一个比较分裂的区域。但在19世纪反殖民主义的浪潮中,亚洲逐渐形成了一个共同体的概念。较早提出这一概念的是诗人泰戈尔,他认为亚洲国家应依靠自己的力量解决自己的问题。此后,阿富汗的泛伊斯兰主义倡导者贾迈勒丁·阿富汗尼(Jamaluddin AL-Afghani)提出应增强印穆联合。

反殖民浪潮中的贾迈勒丁·阿富汗尼与梁启超

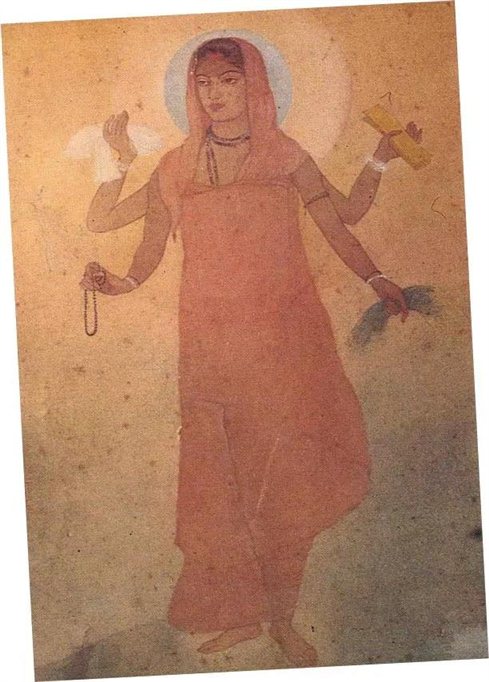

此外,改革运动的成功使日本吸收了诸多亚洲学生,其中有梁启超、孙中山和康有为——他们都对亚洲共同体的形成起到了推动作用。日本明治时期的美术家冈仓天心(Okakura Kakuzo)是最早将“亚洲团结”的概念推广到印度的人。他曾经邀请泰戈尔到哈佛进行哲学演讲,并派日本画家去印度交流。泰戈尔运用日本绘画技术绘制的《印度母亲》便是亚洲联合的产物。之后,尼维蒂达(Nivedita)修女也进一步连接了南亚和东亚,促进了亚洲的共同觉醒。

泰戈尔(Abanindranath Tagore),《印度母亲》,1905年

反殖民运动中,众多亚洲的思想家都意识到亚洲不能完全复制西方的路径,而是要寻找到一条亚洲自己的崛起道路。萨尔格尔(Benoy Kumar Sarkar)、泰戈尔等人在中国的旅行都增强了南亚和东亚的交往与联系。1916年,萨尔格尔在中国北部旅行之后,将中国北方与北印度作出对比,撰写了《印度教徒眼中的中国宗教》(Chinese Religion through Hindu Eyes)一书,对中国文明与印度文明作出了对比性反思。20世纪初,甘地的非暴力不合作运动对殖民者造成了沉重的打击,同时他也指出,印度的民族主义要与伊斯兰的普遍主义相结合,共同抵御殖民。

泰戈尔与鲍斯在加尔各答,1939年

1937年,日本侵华行为严重影响了东亚共同体的概念,苏巴斯·钱德拉·鲍斯(Subhas Chandra Bose)对日本的侵略行径进行了严肃的批判,他认为,一个亚洲国家的强大复兴不能靠侵损其他国家来进行。因此,印度还派了柯隶华医生援助中国的事业。即便产生了侵略行为,日本在文学艺术上并未停止与其他亚洲国家交流。可见,亚洲在文化上的联系是超越政治疆界的。二战结束时,萨拉特·鲍斯曾拜访缅甸,支持当地的民族运动。他指出,印度应该支持毛泽东的社会主义运动。印度歌手毗沙斯(Bishvas)还曾经演唱革命歌曲《四处都是抗争》,并受到时任中国领导人的接见。以上种种都证明,在反殖民进程中,亚洲国家之间交往密切并给予彼此支持。

鲍斯在中山陵

对泰戈尔来说,亚洲国家之间有很多相似性,因而可以相互参考,对彼此的认识可以转化为对自己的认识。20世纪40年代、80年代,亚洲内部有相互移民的现象,各国之间相互依存的关系也越来越强。近二十年来,亚洲国家之间在经济、文化等领域交往密切。

随后,鲍斯教授以1932年泰戈尔在伊朗演讲的语句作总结:“我们是亚洲的人民,与欧洲抗衡的思想融合在我们的血液里,18世纪欧洲人来榨取这个脆弱的大陆之前就是如此。他们在我们面前失去风度。如果亚洲要迎来一个新世纪,就必将用一个更为真实的新声音表达自己的观点。而相反,如果我们仅仅是模仿欧洲,哪怕发出狮子吼(singhnath),那也将是失败的。”

泰戈尔在伊朗国会,1932年

评议环节,邱永辉教授提出三个值得我们进一步思考的问题:民族国家与国家民族的概念、现代性同多样的身份认同之间的关系以及宗教世俗化对于印度社会的影响。

对此,鲍斯教授表示,在印度历史上,英国强调宗教差异政策,也就是使穆斯林成为少数族群。但是,这并不意味着领土上的独立。19世纪20年代到40年代,我们越来越清晰地意识到,我们需要对“独立主权”塑造更为清晰独立的概念,而非一直活在西方的影响之下。人们有一个普遍印象,即印度在历史上一直是较为分裂的,所以更具备多元主义的“味道”。而相比之下,中国的历史较为统一的,故而文化身份也较为统一。但实际上,20世纪以前的中国,可能并不像我们想象的那么统一,中央对于地方的控制比较松散,地方依然具有很大的独立性和独特的身份特征。

“我们需要对“独立主权”塑造更为清晰独立的概念,而非一直活在西方的影响之下。” ——图为辛亥革命中的中国

宗教问题是长久以来困扰印度社会的问题。与其说是宗教问题,不如说是长期以宗教为名的政治问题。我们要警惕以“世俗化”作为工具的殖民主义,且我们要将作为信仰的宗教和作为身份认同的宗教区分开——后者往往更多地与政治相关。马克思认为,宗教是从属于社会的概念。现今对于亚洲社会历史的研究,有三个比较新的倾向:其一是新区域史的研究,研究一个地区以共同语言为基础的身份认同;其二是将地区“去中心化”(decenter),将其放到更为广阔的全球范围上来研究一个个小的区间如何超越自身疆域的界线并在全球史的舞台上发挥作用;其三是思想史的研究,可将19世纪20年代的亚洲思想演变放在世界这一更大的理论框架中进行理解。

自古以来,亚洲本身并没有像欧洲一样产生整体性的概念。“亚洲”这个概念本身是在欧洲进入亚洲后才产生的。根据这一问题,鲍斯教授指出,没有一种普世主义能够囊括整个世界;而一个整体的概念,也并不一定必须建立在“古代”(antiquity)的基础上。事实上,尽管欧洲拥有过共同的古典时代,但他们在国与国之间也有着很多矛盾和冲突。20世纪召开的亚洲妇女大会,也说明了亚洲正在逐步形成自己的身份认同。亚洲的概念是受西方的影响而出现的,但这并不代表“亚洲”仅仅是对西方殖民的回应,也不代表在西方到之前并不存在一个整体性的亚洲。

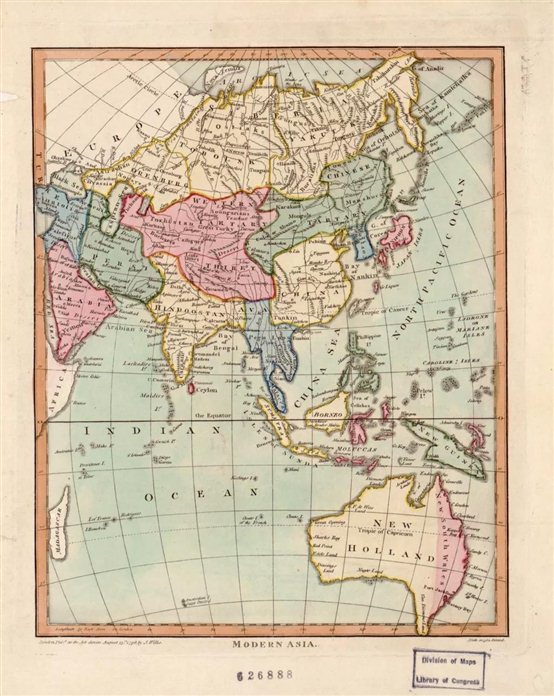

在欧洲知识中被塑造出的整体性“亚洲”概念

图为一张1796年的亚洲地图,当时的亚洲还包括澳大利亚

提问环节,有观众表示,印度和日本对于亚洲普世主义的贡献似乎更大,中国虽有梁启超、孙中山等人参与,但他们更多地扮演了接受性的角色,未表现出更多的理论建设。那么,是否可以这样说,在19世纪20年代至30年代,印度和日本在塑造亚洲普世主义的进程中地位更为重要?而中国的角色又是什么?对此,鲍斯教授表示,由于材料限制,学界对于中国以及东南亚的研究还较为不足。实际上,孙中山等人对亚洲主义的贡献是很大的,但这方面的研究有待进一步加强。此外,东南亚在亚洲身份建立的进程中所起到的作用也有待进一步研究。

最后,鲍斯教授对世界主义的概念以及亚洲普遍主义发展进程中中国的角色等问题作了进一步阐释。而所有这些探索都给我们带来了关于亚洲现代思想史的新见解,且为有关普遍主义、世界主义和国际主义等理论提供了新的解读视角。