2020冈博尼年度讲座

由OCAT研究中心和北京大学人文社会科学研究院共同主办的“OCAT研究中心2020年度讲座”于2021年1月15日至17日在线举行。本次年度讲座邀请到著名艺术史学者、日内瓦大学教授达瑞奥·冈博尼(Dario Gamboni)作为主讲人,以“现代主义、无偶像论与宗教”为题,展开为期三天的讲座。以下是第三场讲座实录,扫描文末二维码可收看直播回放。

第3讲

“抽象”与创造性破坏

主讲人冈博尼教授

第三讲的题目为“‘抽象’与创造性破坏”。冈博尼教授认为扬·阿斯曼(Jan Assman)的“摩西区分(Mosaic Distinction)”概念应该用于对现代主义(Modernism)的解读,因其所具备的排他主义特质标定了何为非艺术或过时的——拒绝了传统以及另类倾向。现代主义的拥护者在以一种极端的、乌托邦式(utopian)的形式,来呼吁废除传统,并倡议一种“白板”状态(tabula rasa)。这种可被称为乌托邦主义的思想,建立在“进步(progress)”的理念之上,并且暗示着若要实现现代化(Modernization),则破坏必不可少。字面意义上的原初“白板”状态是无法轻易达到的,然而战争带来的毁灭性破坏对其实现是极为有效的。因此,很多现代主义建筑师认为战争使得重建、彻底改造一座城市变为可能。在意大利未来主义运动中,“破入未来”这个概念体现得淋漓尽致——拥护者们认为为了使得未来到来,破坏是必要的。否则任何举措都终会重蹈覆辙,他们急需的是一场彻底变革意义上的“革命”。

冈博尼教授认为,在视觉艺术领域中,现代主义的主要特征指向“抽象”或者非图像、无偶像艺术这一点具有很强的反偶像(anti-iconic)维度,暗示着对自然主义(naturalism)、摹仿论(mimeticism)和象征性(iconicity)的据斥,并提出“非客观性(non-objectivity)”往往是一个不可避免的终极目标(telos),是一个关于艺术和意识进化与进步的目的地(aim),是一种目的论(teleology)和末世论(eschatology)——正如一神论被认为是宗教进化的终极目标一样——而这一目标中也包含着一种从物质(matter)、中介(mediation)和偶然性(contingency)的世界中解放的承诺。“抽象”的原始意义实际上只意味着将一些事物去掉,即为一种删减、一种简化,然而到了20世纪初,它开始向无偶像和反偶像的意涵发展,特别是在两次世界大战争之间。其原因在于20世纪初的现代主义与宗教传统,例如加尔文主义宗教思想(Calvinism),以及精神运动,例如神智学精神运动(Theosophy)是紧密相连的,而这些都对图像十分谨慎。这种联系不仅仅存在于宗教崇拜背景之下,更是普遍地存在于一种图像和物质世界、感官知觉、感官享受、物质性以及有可能的唯物主义(materialism)之间的连结之中。这些因素与一神论和“图像禁令(Bilderverbot)”之间的关系大多时候是隐形的,但有些时候也会被明确化。

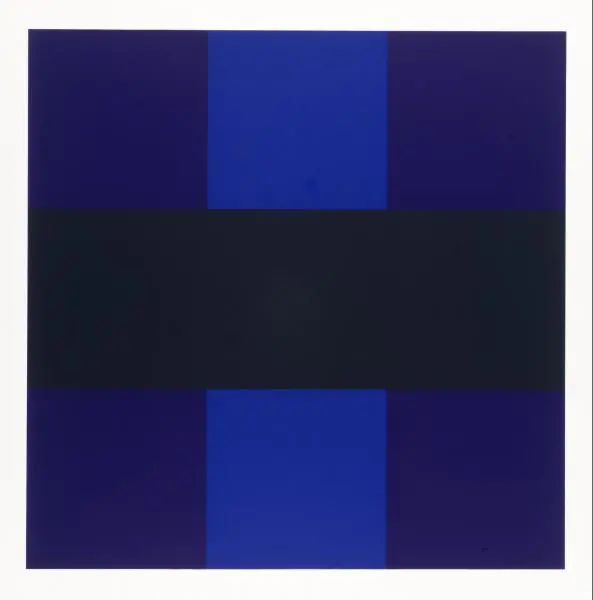

基于冈博尼教授所提出的“潜在的图像(potential images)”的概念——图像是由艺术家在虚拟场域中构建的,但对于它们的认知却需要依赖于观者,或,它们的现实化(actualization)需要依靠观者——冈博尼教授认为,“抽象”的非客观性是有其矛盾之处的,一件抽象主义的作品,例如皮特·蒙德里安(Piet Mondrian)于1919年创作的《构成·棋盘·浅色》(Composition(Checkerboards,Light Colors)),既可以进一步开拓主观感知和解读的可能性从而使观者可以看到更多的图像,也可以阻断这种可能性,呈现无图像或非图像的状态。对于 “抽象主义者(abstrationists)”来说,或许如维特根斯坦所说,他们的尝试更多的是意图至少在表面上避免任何形象感知(iconic perception)”。阿德·莱因哈特(Ad Reinhardt)则是这种“抽象主义者”的一位代表。冈博尼教授围绕着莱因哈特进行了深入的探讨。

Ad Reinhardt, Untitled, from the portfolio Ten Screenprints, 1966, screenprint on paper, Smithsonian American Art Museum, Museum purchase, 1967.23.6

莱因哈特所创作的被他称为“终极图画(Ultimate Pictures)”一类绘画使绘画的可感知性(perceivability)达到了极限境界。这意味着这些画是无法被复制的,需要观者亲眼去看它们。冈博尼教授认为莱因哈特对这类“终极图画”的定义是反证式(ex negativo)的,其中排比式的否定词使人不禁联想到阿斯曼的“对抗宗教(counter-religion)”和“标准倒置”。同时,莱因哈特拒绝作品因为被观众触摸或因自然氧化而产生的老化或退化,这本质上表达了一种对时间性(temporality)和历史性(historicity)的否定与拒绝。如莱因哈特这样的艺术家,将现代主义、乌托邦主义以及一种希冀逃避历史序列并暂停时间的意愿联系在一起,而这种联结带有某种末世论的论调。这种“观念主义(conceptualism)”(莱因哈特本人并非观念主义艺术家,即使他经常被这样认为)的立场也和物质和物质性的贬值,以及“概念” 的地位上升有着关联。同时还与一种图像的拒斥,即“图像禁令”,或无偶像论有关联。莱因哈特抵抗“题材(subject-matter)”或象似性(iconicity),因其是无关的和不洁的元素,并认为抽象艺术是艺术的“救赎(salvation)”,它生而为洗净艺术的罪恶。因此对莱因哈特和其他抽象主义艺术家来说,无偶像论代表着一种设法阻止的,或者至少是将不相关的主观认知变成“图像”的尝试。

莱因哈特在其著作中,存在很多关于观者(spectator)以及反对观者的否定性言论。然而莱因哈特的批评者却认为,他作品中的“破坏(vandalization)”实则来源于观者对于创作者拒绝承认观者的积极存在所作出的反应。在上世纪60年代,对现代主义的批评愈演愈烈,其中也包括无偶像论和其他禁令,批评者通过文字和视觉手段,包括戏仿(parody)的方式对其进行质疑。在建筑领域中,后现代主义的声音开始出现;而在绘画领域中,批评者们开始倡导“回归具象(return to figuration)”,通常运用第二或第三层级的抽象表现形式对现代主义进行回应。冈博尼教授援引了列奥·施坦伯格(Leo Steinberg)对这种对现代主义的批判的观点,在承认这些形式主义批评家(formalist critics)所做的工作是积极的同时,却并不欣赏其表达的禁止立场(interdictory stance)。冈博尼教授认为被施坦伯格称为“预防性美学(preventive esthetics)”的这种美学观念与一神论的话语类似,其叙述中所体现的唯一性可被视为是一种“摩西区分”。

Ad Reinhardt, Red and Blue Composition, 1941, oil on fiberboard, Smithsonian American Art Museum, Gift of Patricia and Phillip Frost, 1986.92.76

虽然从上世纪下半叶开始这些关于现代主义的讨论没有停歇,但在如今的当代艺术中,现代主义所持有的一种认为未来需要被“破入”的观点依然活跃,并承纳所有可能的态度或“立场(positions)”,包括不同变体。这其中也包括各种(新)前卫偶像破坏主义((neo-)avant-garde iconoclasm)的变体,其矛头直接对准其他艺术家的作品、自己的作品,或者,直接针对“绘画”等艺术形式本身。同时,冈博尼教授认为,一种对“进步”的持久信念,甚至可能是一种以“进步”为核心的宗教仍然存在,并且在所谓“创造性破坏(creative destruction)”的概念中,体现得尤为明显。这种观念认为,毁灭和创造是联系在一起的,甚至是同一事物的正反两面,且这种观念在许多文化中都有表达。许多西方哲学家,例如尼采都是这个概念的拥趸,提出了破坏是创造的先决条件这一具有革命性的观点。同时,卡尔·马克思和奥地利经济学家约瑟夫·熊彼特(Joseph Schumpeter)也认为破坏和创造的相互依存关系是资本主义的一个核心特征,且这种“创造性破坏”的特征将最终导致资本主义的灭亡。然而,这并不妨碍资本主义和新自由主义(neo-liberalism)的倡导者对这种被他们认为是“进步”代名词的动态性(dynamism)持乐观态度。另外,在20世纪中,对创新的崇拜在不停推动着艺术的生产和消费,且已经渗透到我们整个社会中, 使得“创造性破坏”有了一个新时代的化身,即所谓的“创造性颠覆(creative disruption)”,其言论中经常含有对宗教的征引,与一种末世论的论调相对应。而数字革命(digital revolution)的先驱和资本家们对这种论调大加赞赏,并将其连同他们的“颠覆”一并向大众进行推销。对于这一末世论维度的存在,冈博尼教授引用了霍斯特·布雷德坎普(Horst Bredekamp)的观点,认为它与新教千禧年主义(Protestant millenarism)相关。新教千禧年主义坚信幸福美好的未来会随着基督再来而开启或到达顶峰,信仰一种未来式的黄金时代是建立在现有世界秩序的终结之上的。这看上去似乎远离了阿德·莱因哈特的“终极绘画”,并且与无偶像论也相去甚远,但它们仍有共同点。其一在于它们都贬低物质和物质性,甚至对其进行全盘否定,认为它们是低等的(inferior)、可随意支配的(disposable)、可再生的(renewable)。其二在于它们都无视所谓的当下的可持续性(sustainability)。鉴于此,冈博尼教授认为,宗教原教旨主义(religious fundamentalism),例如他第一讲提到的逊尼派穆斯林,尽管声称要追溯至起源,但该主义本身必须被视为现代的,甚至可以说是现代主义的(modernist)。为了避免多神教的兴起,原教旨主义对历史遗迹和建筑的保护持拒绝态度,并禁止任何诸如在陵墓、圣祠上祈祷等偶像崇拜式的行为。

讲座的最后,冈博尼教授回归到了扬·阿斯曼所提出的一神论和不宽容之间直接的联系。认为即便如此,一神论在不宽容态度上并不具有垄断性,政治动机在相关斗争中同样占据重要地位,例如,其中一种斗争的核心在于欲将使用唯一神的名字对上帝(God)进行称呼这一权利仅仅赋予一神教信徒。比如,2013年,马来西亚上诉法院不顾马来西亚的天主教会的传统,禁止其再继续使用“安拉(Allah)”这个名字来称呼上帝,因为“安拉”只属于穆斯林。冈博尼教授认为这种具有分裂性(divisive)和破坏性影响的理念倾向本身就在发出一种自我抵制的恳切声音,并请求人们捍卫共同性、多元性(plurality)、对多层次复杂历史的认识以及想象力感知的权利。

对谈

本讲讲座还有幸邀请到复旦大学特聘教授沈语冰、广州美术学院教授王玉冬、中国美术学院副教授万木春、杭州师范大学艺术教育研究院副教授诸葛沂与谈。对谈嘉宾从不同角度分别表述了对于讲座主题和内容的见解,并对主讲人提出了自己的思考和疑问。

与会学者线上合影

首先,沈语冰教授对本次讲座进行了回应,题目为“前卫与现代(主义)”。沈语冰教授认为,冈博尼教授的第三讲提供了一个看待抽象艺术的全新视角,对于人们重新认识抽象艺术做出了真正原创性的贡献。不过沈语冰教授也表示了一点小小的困惑,那就是冈博尼教授似乎并不十分在意有关抽象艺术的已有文献。因此,这是否是在做一个述行行为(performative act),也就是说,正如他的主题一样,他关于抽象艺术的研究本身就是一种“无偶像论”的实践?

接着,沈语冰教授提到了两个现代主义的研究文献。第一个是美国批评家格林伯格的《现代主义绘画》。他认为现代主义最大的特征不是与传统的断裂,而是对传统的承续。第二个是英国批评家T. S.艾略特的《传统与个人才能》。“传统具有更广泛的意义……首先涉及历史意识……而历史意识不仅涉及对过去的过去性,而且包括对现时性的感知。”“这种历史意识是一种使作家成为传统的东西,这种历史意识既是永恒的,也是有时间性的。同时,这也使作家最敏锐地意识到自己所处的时代以及他自己的当代性。”

然后沈语冰教授补充了一个理论,那就是德国美学家彼得•伯格(Peter Burger)的先锋派(或前卫)理论:前卫是对现代主义自律性美学的反叛,它主张削弱甚至消弥艺术与生活的界线,直接介入社会。

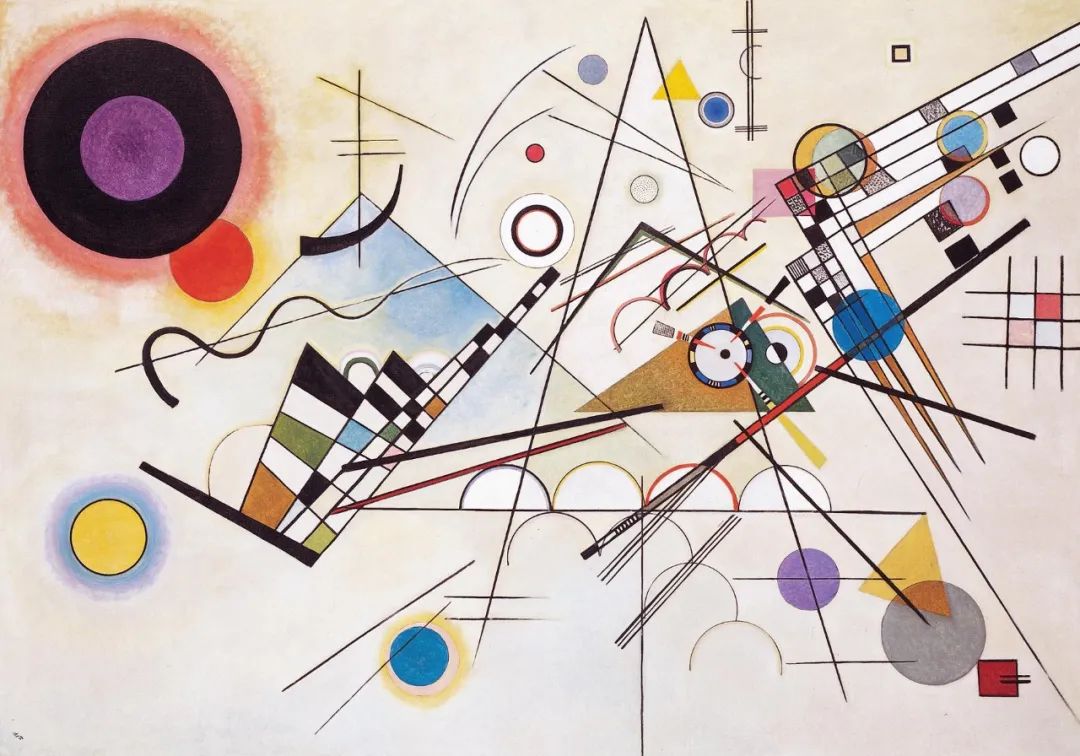

从这个理论看,冈博尼教授重点讨论的那些抽象艺术家或无偶像艺术家如马列维奇、马里内蒂等等,大多属于伯格所说的历史上的先锋派(或历史前卫),而不是现代主义。此外,也不是所有抽象艺术家,都意在“创造性破坏”。有些抽象艺术家其实是“破坏性创造”。比如冈博尼教授较少提及的康定斯基(Kandinsky)。康定斯基的目标是创造一套无国籍的世界语。他认为历史上的、各个民族的图像志传统妨碍了艺术在全世界的传播和接受。

从这个理论看,冈博尼教授重点讨论的那些抽象艺术家或无偶像艺术家如马列维奇、马里内蒂等等,大多属于伯格所说的历史上的先锋派(或历史前卫),而不是现代主义。此外,也不是所有抽象艺术家,都意在“创造性破坏”。有些抽象艺术家其实是“破坏性创造”。比如冈博尼教授较少提及的康定斯基(Kandinsky)。康定斯基的目标是创造一套无国籍的世界语。他认为历史上的、各个民族的图像志传统妨碍了艺术在全世界的传播和接受。

最主要的是,沈语冰教授认为,类似康定斯基的那些基本的色彩和形状,与植根于人性深处的基本象征义之间的关系。像马列维奇那样的历史上的先锋派(而不是现代主义),其抽象或立体派风格的作品,也可以见出其关切的人性因素。相反,在某些具象绘画里,例如在毕加索的一幅画里,人们却可以一窥那些抽象的形状(特别是立方体和球体)是如何吸引画家和观众的注意力的。夏皮罗说:“对杂技演员来说极其重要的平衡经验,他的生命本身,在这里被融入艺术家的主观经验之中,这位艺术家(毕加索)是个关注线条与块面的调节,将它们视为其艺术本质的专业表演者。”(夏皮罗:《抽象艺术的性质》)

王玉冬教授对本次讲座回应的题目为“物、人、历史”。最新一期的美国《历史哲学》杂志主题是“历史、思考与人”,在这一期的导论中提到,古老的关于“什么是人”的问题在近期又变得尖锐起来,而且这些问题获得一些前所未有的维度。在当下“人的危机”背后,存在着两个主要的潮流,一个是“生态转变”,一个是“技术转变”。在新出现的对人的“历史性”的定义中,存在有三个要素:首先,从一个固定的分类走向了一个能动的、不确定的观念,人被认为是一个运动中的生命形式;其次,对于人的定义,越来越多地依靠人与有机或无机的非人类施动者之间的关系;第三,对于人的重新定义不是单一的,而是多重的,我们已经不可能在经典的生物意义上去谈论个体的人。第二个要素即是近年来非常流行的“物转向”。王玉冬教授希望未来可以进一步从这个角度思考冈博尼教授的这一次演讲,即如何从人与物、人与人、物与物来讨论偶像破坏这一主题。如何尽量在这三个层面尽量摒弃“摩西区分”,也就是,去努力消除长久以来人为制造的、人与物之间的“摩西区分”、人与人之间的“摩西区分”。

王玉冬教授指出,现代艺术、抽象艺术的复杂性,或者说其失败的原因,是当下抽象艺术家没有注意到大部分图像的模糊性。在大多数情况下,我们简单进行二元划分,比如抽象艺术vs.具象艺术,叙事性/故事性vs.非时间性/反叙事、图像/符号vs.“纯视觉性”。那么,抽象绘画如何成为了所有图画的范式?如果我们尝试跳出主流艺术史的叙事,尝试进入女性主义、后殖民的艺术史叙事,那么我们应该如何理解抽象艺术?面对抽象艺术,我们是否可以说以“编织”为代表的女性抽象艺术,在现代艺术史叙事的“摩西区分”中,沦为了以具象艺术为代表的男性艺术的附庸了呢?

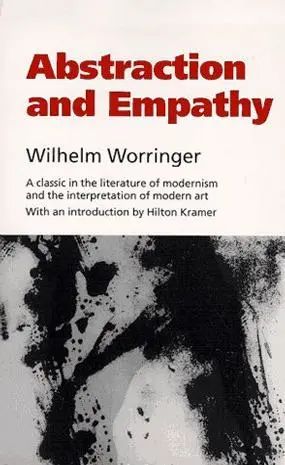

万木春教授主要谈论三个问题。第一个问题是艺术的史观问题,我们该不该接受当下发生的艺术史为唯一的艺术史,我们该不该将艺术的现状视为艺术史会注定发生的事件。回头考察现代主义时期的史观,不仅体现在当时艺术家下意识的言论中,也体现在日后艺术史家有意识的著作中,我们都能看到现代主义时期流行的对于历史的认知,比如冈博尼教授提到的沃林格《抽象与移情》,后来成为表现主义的重要依据。那个时期的历史观念深受德国哲学,尤其是黑格尔的影响,对艺术史写作也产生了很大影响。这种思想,我们知道,卡尔·波普尔、恩斯特·贡布里希等人曾经重点批评过,其最大的问题是,这种哲学是历史决定论的,也就是说,艺术的历史是注定的。受这种思想的影响,我们倾向于将现在艺术界发生的一切都视为合理的,影响了我们对艺术批评。这是一个老问题,但我觉得它并没有被很好地讨论。

万木春教授主要谈论三个问题。第一个问题是艺术的史观问题,我们该不该接受当下发生的艺术史为唯一的艺术史,我们该不该将艺术的现状视为艺术史会注定发生的事件。回头考察现代主义时期的史观,不仅体现在当时艺术家下意识的言论中,也体现在日后艺术史家有意识的著作中,我们都能看到现代主义时期流行的对于历史的认知,比如冈博尼教授提到的沃林格《抽象与移情》,后来成为表现主义的重要依据。那个时期的历史观念深受德国哲学,尤其是黑格尔的影响,对艺术史写作也产生了很大影响。这种思想,我们知道,卡尔·波普尔、恩斯特·贡布里希等人曾经重点批评过,其最大的问题是,这种哲学是历史决定论的,也就是说,艺术的历史是注定的。受这种思想的影响,我们倾向于将现在艺术界发生的一切都视为合理的,影响了我们对艺术批评。这是一个老问题,但我觉得它并没有被很好地讨论。

第二个问题是艺术表达与人的思想之间的关系问题。绘画语言的长处是在于唤起,绘画非常擅长激发观众特定的情绪,但是绘画语言的短处是它无法进行陈述,所以我们无法把一个哲学内容单单以绘画表达出来。这就说明,无论艺术家的思想如何,他是无法将自己的思想完全用画面表达出来。唤起观众的情绪、感受和意识,需要观众和艺术家共同的文化基础或社会基础,如果失去这些因素,绘画就无法实现其目的。当艺术家在具体陈述自己的创造过程时,他说的话应该被看做了解其人其画的重要依据。但是,当艺术家说他的作品表达了什么的时候,他说的话大部分属于社会性话语,反应了很多社会观念,但并不能作为反映其人思想的可靠依据。

第三个问题是具象艺术与抽象艺术、再现艺术与表现艺术的关系问题。现代主义时期出现了具象艺术与抽象艺术、再现艺术与表现艺术的区分与对立,在历史决定论的影响下,这种对立甚至被理解为替代关系。万木春老师指出他非常赞成王玉冬教授的观点,具象艺术与抽象艺术、再现艺术与表现艺术无法有效区分。应该有一些更好的术语来替换具象艺术与抽象艺术、再现艺术与表现艺术这些说法。对绘画语言的研究很多,贡布里希从艺术的角度去研究艺术语言,是个很好的传统,可惜在他以后,这个传统却没有很好地延续到现在。

诸葛沂教授对本次讲座进行回应的题目为“走向终结还是走向抽象——哀悼绘画”。主要是从两个方面回应,第一个是历史的方面,第二个是结构的方面。抽象本身是现代过程中的一个图腾,现代主义作为传统的终结史,我们习惯于将抽象画当作是整个现代主义事业终结的象征。抽象主义在一开始就已经象征它走向最终的目标,第一代抽象派画家追求纯粹的开端、从传统中解放出来的“零度”,这是他们终结的预兆。抽象绘画的任务可以比作是一种终结式的构想,其目的在于摆脱所有外在的陈规限制,指出自身本质的纯粹的“复临”。

诸葛沂教授指出几个威胁到绘画危机的时期,第一个是摄影术的发明,德拉罗什指出“从今天起,绘画终结了”。其次是大规模生产,通过现成品的发明完成了复杂的场面调度。现实主义绘画本质主义的冲动,不得不重新定义绘画的地位,让绘画获得一个特定领域。艺术家越来越强调、专注于解决绘画媒介的技术问题。迈耶·夏皮罗指出,现代绘画中对笔触、质感和手势的强调是工业生产固有劳动分工的结果。工业资本主义将手工从生产过程中驱逐出去,只有艺术作品作为一种工艺,仍然意味着手工操作,艺术家被迫通过反应展示他们生产方式的特殊性质。

讲座回放