春夏之交,校园中草木葱茏,绿意勃发。4月20日晚,由北京大学人文社会科学研究院主办的未名学者校庆讲坛,在二教地下的全球大学生创新创业中心拉开帷幕。“未名学者讲座”是文研院旨在选拔和培育北大人文社会学科优秀青年学者的平台,在近两年的时间里,已有三十余人登上讲台,业已成为北大青年教师群体的一个缩影。当晚,七位未名学者围绕“传承:我们的北大学缘”这一主题,讲述了他们与北大、与学术结缘的故事。副校长王博、资深教师代表叶朗、张鸣和两百余名师生参加了活动。

“道之所存,师之所存”。首先登场的北京大学中国古代史研究中心的陈侃理研究员在演讲中谈及,正是老师们身上所饱含的学术生命的温度与厚度,引领他走进学术研究之门。他在受惠于田余庆先生“读书得间”“宁恨毋悔”的论学警句的同时,体悟田先生在学术上追求卓越的境界。田余庆先生经常坐到学生们中间,对年轻人寄予厚望,而这种对后学超越前人的嘉许和鼓励,也鼓舞着北大中古史中心的学者们不断开拓前行。时代有波澜,人物有代谢,学问和学术生命的传承是北大永恒不绝的力量。

中国古代史研究中心研究员陈侃理

而对北京大学新闻传播学院王洪喆助理教授来说,他的北大学缘是一条问学之路,也是一条归家之路。2008年,全球金融危机引发了就业恐慌。在那个毕业季,书本上的知识、成长的经验跟当下的处境产生了共振,他开始体认戴锦华教授反复提示到的“学术与生命体验的连接”,思考与自己生命经验相关的问题意识。于是,他的研究跨越南北,从鲜活的田野走向历史的挖掘。如今面对中国社会的日新月异,面对如此高速变动的信息传播科技,如何把个人的困境与父辈、同龄人、和更广泛的人群的命运相联系,依旧是伴随他终生的学问。

新闻传播学院助理教授王洪喆

“君子博文约礼,转益多师”。北京大学中文系陆胤副教授受业于夏晓虹教授。夏晓虹教授与他分享朱自清先生、季镇淮先生等前辈师长的轶事,使他得以一窥北大文脉——一线之传,微弱而顽强。他也在其中找到自己在专业框架和学术谱系上的位置。而如果把北大人格化,母校本身是一位硕大丰富的“问学师”。一百二十年以来,学问与人生、现实与理想的种种答案都可以在其中找到。北大诸多师长、前辈、默默无闻的老师身上,有着超越学科分工或职能之上的“北大性”,值得学人去感恩、反省、发扬。

中文系副教授陆胤

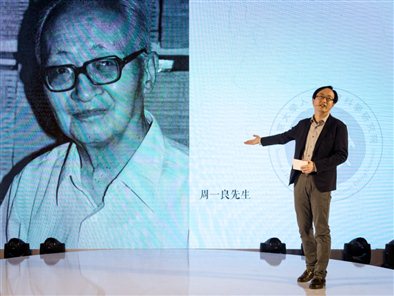

北京大学哲学系程乐松教授幽默地讲述了在北大坚持道教研究这一边缘学科的不易与乐趣。在这种中心与边缘、孤独与热闹之间,他看到了北大所给予的滋养:那是一种自觉、一种活泼泼的平静。人文研究的路,是知识的远征,学问的伊利亚特,也是思考的回乡,心灵的奥德赛。在边缘坚守的信念,是北大的恩赐,他不知道它从哪里来,亦或是从哪位学术大师的心灵和学问中传递下来,但他知道它在那里,照耀着所有北大学术的先行者和笃行者。

哲学系教授程乐松

北京大学社会学系孙飞宇副教授回忆他与北大结缘20载。北大通过一个个具体的人,给学生所需要的各种滋养、缘分、学问上的自由和生命里的归宿感。无论是北大社会学系杨善华教授对于志在富民、勤奋调研的执着,还是原哲学系已故的王炜教授所体现的传统知识分子的风范,又或是约克大学奥尼尔教授对弟子的真诚关怀,中外老师们对于学问、为人和教育的开放态度,让他确信学问本身是不分古今中西的。

社会学系副教授孙飞宇

担任客串主持的北京大学历史学系昝涛副教授评价道,传承不仅发生在北大学统之间的新旧更替与延续的意义上。伴随着全球化时代的到来,学术火种的播散越来越多地跨越了北大乃至中国的边界,走向世界。在他的求学经历中,“9·11”事件的发生,对他产生了巨大的精神震撼,从而激发他走上伊斯兰文明研究的道路,而师从土耳其历史学家涂逸珊(Isenbike Togan)学习土耳其语,也让他终身受益。学术的追寻没有边界,北大内外的老师们在青年人的成长中都打下了不可磨灭的印记,而这才是传承的应有之义。

历史系副教授昝涛

最后登台的北京大学艺术学院贾妍助理教授。她走向古代近东艺术史研究的过程,既充满偶然,却又如同《吉尔伽美什》史诗开篇所说,那仿佛是来自“深渊”的诱惑。她自比象征回归与重生的“衔尾蛇”——蛇身回首自噬其尾的古埃及符号,在哈佛求学十年后重返母校有一种圆满的欣喜。“窗外一塔湖图,门里两河春秋”,北大校园在更大格局中流动着一种生生不息,代代传承的力量。

艺术学院助理教授贾妍

访谈环节,哲学系教授叶朗与中文系教授张鸣作为资深学者的代表,也娓娓讲述他们的北大学缘。叶朗教授回忆了对他有深刻影响的、以冯友兰先生为代表的一代学人,他们在时代的坎坷与曲折中,仍然坚持对学术的渴望、热情和追求,将学术看成精神的核心、生命所在。张鸣教授讲述了作为中文系77级的一员,他所问学过的几位老先生的故事。特别是年迈的陈贻焮先生带领他前往拜谒蔡元培先生像的情景,令在场听众尤为动容。在两位老师看来,北大的课内课外,永远有学者对学术保持着热情,对时代保持着关切,学问的火种因此得以代代相传。

哲学系教授叶朗(左一)、中文系教授张鸣(左二)

庄子有言,“道可传而不可授”。王博副校长在活动的尾声应邀致辞,在他的眼中,北大之大,在于它允许每个人有每个人的故事,每一代人有每一代人的学问。真正的传承是在北大的土壤里所培育出的精神,这种精神让每个人都能发现自己。大学是历史和未来、已知和未知的交界之地,为学者提供各种各样的可能性。在变化越来越迅猛的时代,我们应当以年轻人为老师,而年轻人对历史和对老师的尊重则让北大在变革中始终坚持本色。

王博副校长

文研院一直以“涵育学术”为使命,举办本次活动,正是希望突出“涵育”作为人文学术之本,应把学问扎根在深厚的学术史的土壤里,把先贤们的品行风范、精神信念作为化育和滋养后学的财富,传承下去。相信北大的学缘故事,也将因此续写新的篇章。

合影