今年三月,杰出的西域历史语言学家、北京大学外国语学院段晴老师因病离开了我们。段老师生前是文研院的老朋友,参与院里的许多学术活动,文研院同仁对她有着特别的敬重。她的离世,使我们失去了一位可敬可亲的师友,北大失去了一位热情似火的老师。作为文研院学术活动的联络人,韩笑老师在本文中深情地回顾了与段晴老师交往的点滴。谨以此缅怀敬爱的段晴老师。本文首发于“澎湃新闻·翻书党”。

段晴老师和文研院二三事

文 / 韩笑

一

记得2021年九月的一天,文研院新一批驻访学者报到,我领着几位初来乍到的老师去家园食堂吃饭,碰见了外国语学院叶少勇老师。我说:“段老师推荐的阿依达尔老师已经来了,还想请教你们,怎样安排他的活动呢?不是说要请他开课吗?”少勇兄以他一贯的礼貌,然而很肃然的说:“韩老师,段老师生病了”。病情很棘手,我心下一沉,印象里,不久前还看见段老师在朋友圈记录她再赴新疆的经过,加之她平日一向重视锻炼,何以至此?回院里不久,就听说段老师在医院里给渠老师打了电话,拜托我们照顾好阿依达尔。

▴2021年6月,段晴老师带领学生赴新疆考察照片摄于柏孜克里克

许久以后,我试图从海量的工作记录里,翻捡出一些记忆的片段。这封邮件,是段晴老师写给邀访学者项目的推荐,她这样介绍阿依达尔:“阿依达尔是我力荐。我自己虽然不做回鹘语,但我一直关注这一领域。必须说,回鹘文研究,一直是中国学界的弱项。除了过世的耿世民先生,人才方面根本就是乏善可陈。近期看到阿依达尔的文章,我特别感动,终于有了真正通回鹘文的学者,而且还是一位实在的哈萨克族人。另外,我获得了2020年国家资助的冷门绝学团队项目,主攻敦煌的于阗语文书,也要完成国图藏于阗语等胡语文书。而国图藏回鹘语文书,一直苦于无人能做。现在阿依达尔可以完成这个工作。”

现在回看这段话,依然十分感慨。一是段老师清晰的学科建设意识。信中提及的耿世民先生,求学时入的是北大东语系,学维吾尔语,1952年院系调整时,该专业连同满文、藏文,被合并到中央民族学院。突厥语文学被切割出去,这是北大学科版图的重大损失。段老师的“感动”,正是系于此,背后是曾经的东方学传统的气局;二是她发现人才、爱护人才的眼光。她后来还就阿依达尔访问期间孩子能否同来这样的生活问题,咨询过我。三是段老师的雄心。冷门绝学团队项目宏图待展,队伍刚刚集结,她怎么能一去不返呢?

▴在段晴老师的积极推动下,2021年秋在文研院驻访的阿依达尔老师

为外国语学院梵巴语专业师生开设了回鹘文献选读课程

接下来2021年的整个秋天和冬天,就是令人揪心的治疗。后来我们知道,段老师在与时间赛跑,要在生命燃烧的尾声,将投入巨大热情和心力的新疆出土古氍毹研究的书稿编完;与此同时,阿依达尔老师则在文研院驻访期间,为北大梵巴专业师生开设了回鹘文文献选读课程。其间,我总是侧面从晶晶和少勇那里打听一下段老师的病况,断断续续,我想,也许没有坏消息,就是好消息。转眼过完年,新一期邀访学者入驻。三月风雪正寒的时候,从事中亚考古的梁云老师做报告“康居、月氏与贵霜的考古学探索”。我发信问少勇兄,不知段老师病况如何,这样的讨论,缺了段老师的语言学角度,就觉得夜间行路,手杖与手电,总少了许多趣味。得到少勇兄回复:“段老师情况不太好,一直住在医院。”一周以后,邓老师和渠老师去了医院探视,带回的是段老师已经弥留的消息。

二

段晴老师学术上的贡献,荣新江、王邦维等老师已有宏文在前。愚驽如我,过去几年虽也有过一些聆听机会,但对段老师的学问,我只有高山仰止,不敢评一词。回想同段老师的接触,主要的场域即是文研院,我更多是在具体的事务工作中,一点一滴的认识和理解她言语与行事的风格,也慢慢走近她为学的历程。记得最初和段老师打交道时,她的心直口快、内外如一,让我很有些不适应。当她找你说事情的时候,似乎容不得含糊其辞,拐弯抹角。大概在段老师的处事逻辑里,“婉转客套”接近于虚伪,反倒是直来直去,心无芥蒂,才能做朋友。后来交往越多,发现段老师说话逗趣,开玩笑,也曾给我们绘声绘色地讲八卦——是那种不用听者追着打听,她自己就会倾倒、且讲起来悬念丛生、步步惊心的故事。段老师对人的喜爱往往直接流露,不加掩饰。一次,文研院举办一场神仙会,生命科学学院的吴虹坐在段老师旁边,两人素不相识。吴虹老师的发言针对疫情后国际交流的不便,特别是表达对科研领域可能走向封闭的担忧,听着听着,段老师眼里闪着光,向我打听吴老师是谁,掩饰不住会心的喜悦。待发言完,她给吴老师竖起大拇指,又拉着我给她俩拍合影。旁人或许会惊怪,但想来,段老师的简单纯粹,始终如一。这样的真性情,是多么让人怀念啊。

邓老师曾在《“火”似的段晴》一文中回忆,“文研院成立不久,她就跟我说,希望文研院能搭个‘架子‘,让她来‘放原子弹’”(点击此处,跳转《“火”似的段晴》)。我的印象里,段老师来文研院,总是怀揣着想法,三句话不离她想做的事。她的想法不仅着眼于学术,为了学术,也常给我们提出“挑战”,“逼”着我们向前走:2017年,段老师想在新疆办民间文化研修班,重点培养民族地区的学术人才,找到文研院希望合办,邓老师虽然未必了解当地情况,但完全信任段老师的学术判断,也由衷赞许她的领导力和为民族地区培养学术人才的殷切,给予全力支持。

2018年,段老师风尘仆仆率队从巴基斯坦学术考察回来,光办报告会,还不过瘾,想就考察中的摄影办一次展览,临时起意找文研院。结果,不仅办成了——开幕时有巴基斯坦驻华官员的到场,有参与考察的队友们的学术报告。二院的地下展厅里,满壁宝相庄严,熠熠生辉,少有的热闹。哪里有段老师、晶晶老师的讲解,哪里就有人头攒动——后来还出了书,从设计到出版,也是院里给牵线。

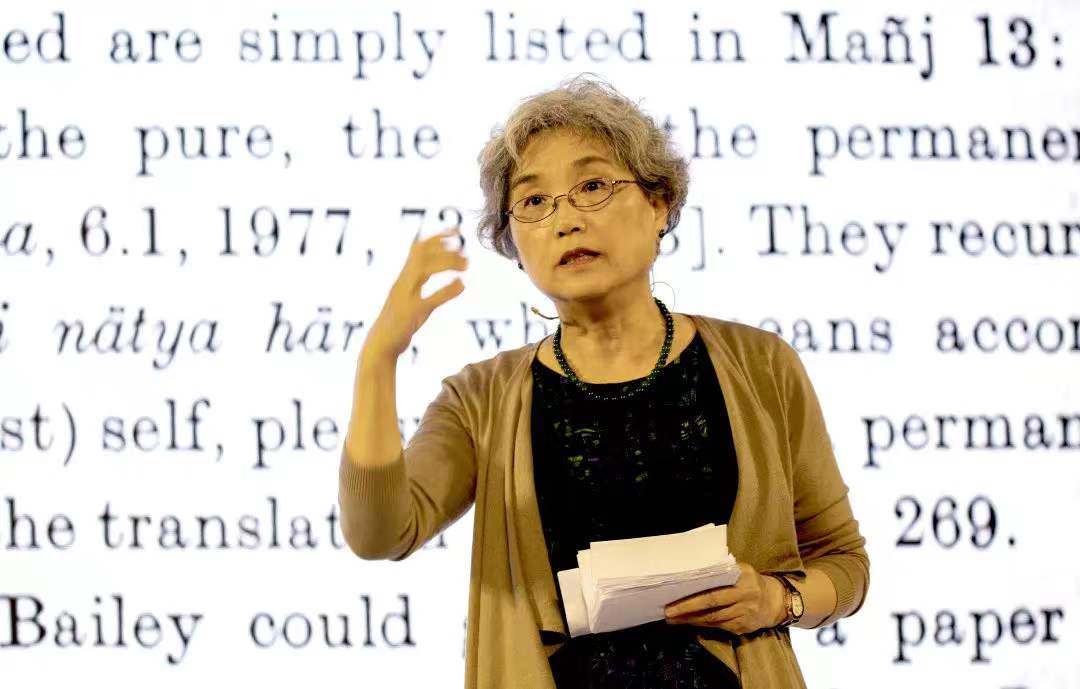

▴“胡语写本与文明传承”论坛现场

2019年,她惦记多年的胡语写本高端论坛,因本来的资助方预算缩减,没了着落,着急的段老师又登门了。文研院从申办的北京论坛分论坛中辟出一半,让她领衔召集,还依照她的心愿,在论坛结束后额外“加场”,移师静园二院再唱大戏。结果,用她的话讲,这成为“北京大学第一次,我觉得也可能是最后一次召集这样的论坛……荷兰的学者司空竺,还有日本的学者吉田豐,都拿出了十多年积淀的研究成果”。疫情转眼两年多过去,让人感叹盛筵难再。这些合作,申请书,计划书,我从没见过,往往就是在段老师一次次来二院,和邓老师、渠老师的商量,有时候就是在聊天中促成的。我想,文研院一定给段老师留下了印象:这里的人是认真倾听,并且能够理解她的想法的,二院能成事!

▴2018年文研院访问英法等国相关学术机构期间段晴老师与作者合影

种种因缘,不可胜计。一来二去之后,作为负责学术活动的联络人,我常接到段老师打来的电话,通常这样开头:“亲爱的韩老师,我又来给你添麻烦了。”闻此我就呵呵一笑,这时候我已经越来越欢迎段老师找“麻烦”。在和段老师的聊天记录里,我发现有一次她说“这就是我什么事情都愿意找二院合作的缘故”,却完全想不起这话的“因”在何处。无论如何,这是对文研院团队的极高的肯定,是对邓老师格局的尊敬,对渠老师才情的欣赏,对甲鸣、雨桐、天传各位同事辛劳由衷的感谢。而段老师但凡把谁当朋友,必定是倾出一片赤诚,极为用心的相待。一些不起眼的小事,会被她长久地铭记。筹备那次巴基斯坦学术考察展时,我提议的“犍陀罗的微笑”被定为展览的正式名称,大得段老师的赞许——段老师的夸奖一定是热情洋溢、发自肺腑的。但凡被她夸奖过,很难不被她感动。后来展览图册出了书,仍然沿用此名,她特意赠我;2021年初原拟在巴基斯坦驻华使馆举办发布会,还特意嘱嘉妹老师给我发来邀请。至今想来,仍然倍感温暖。

三

2020年的暑假,段老师曾经为建院将满四年的文研院录制过一段视频。开篇处,她这样说:“回顾这四年,仅以我个人的感知而评说,我以为北京大学的人文社会科学研究院总体来说是包容的开放的,而且我自己是这个平台最大的受益者。在这里我们结识了不同学科、来自世界各地的学者,开展学术交流。”(点击此处,查看段晴老师《开放与包容——我对文研院的理解与希望》)

作为一个学术深度交流的平台,我们又何尝不是她的受益者呢? “多文明的互动与比较”是文研院的凝聚议题之一,她是积极的参与者和谋划者;在横跨印度学以及西域古代历史、语言和文化的广阔论域中,段老师都是满场飞奔的灵魂人物,她的组织调动能力,足以支撑起半壁江山。她所激发出的学术共同体的能量,恐怕都是他人所罕有的。

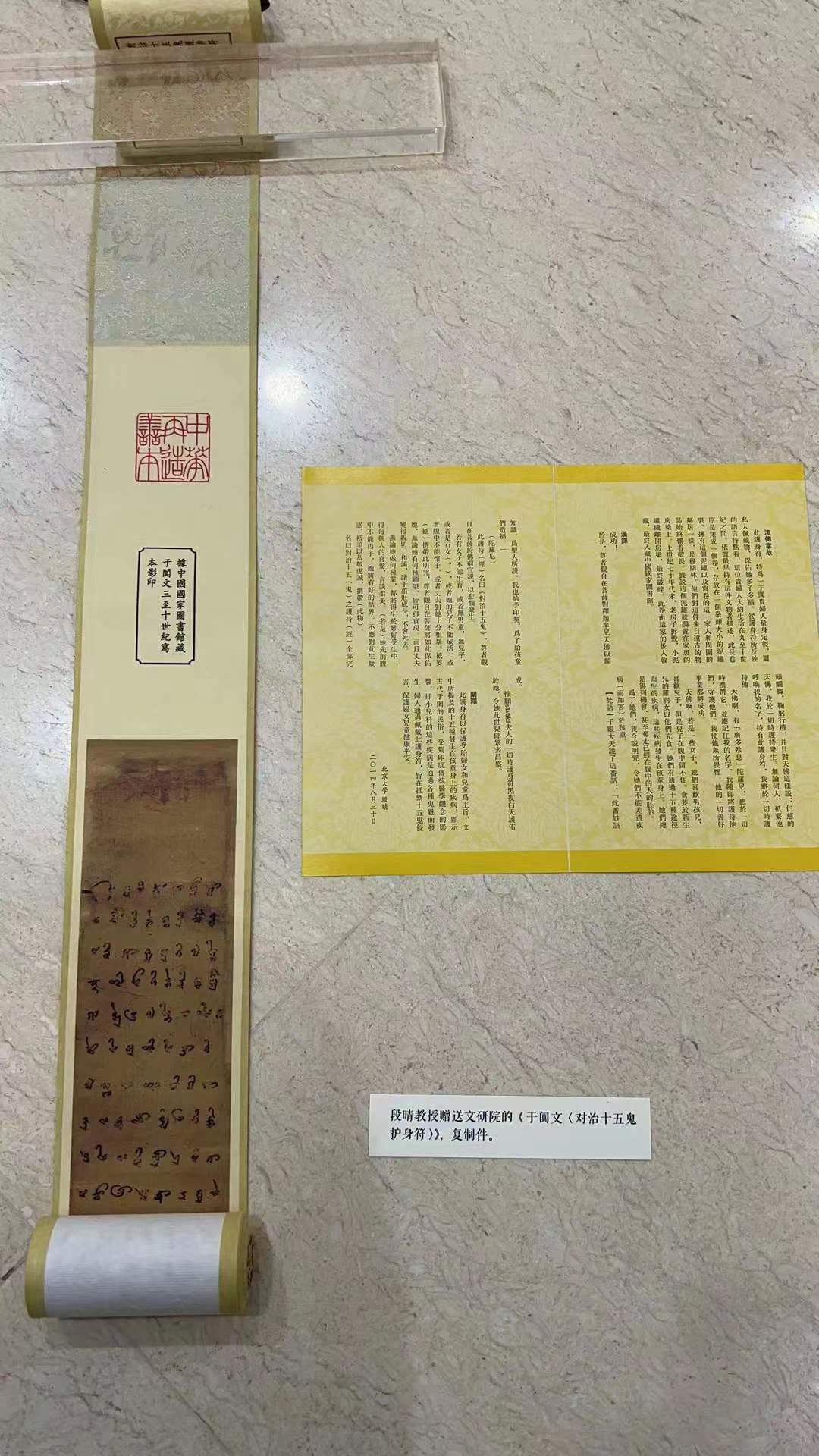

▴段晴老师赠送文研院的《于阗文〈对治十五鬼护身符〉》复制件

、

在这些活动的背后,是段老师的学术影响力和她极为出色的组织能力。她既能单打独斗,也能领导集体作战。不同师友的回忆都提及,过去十余年,随着新发现的大批西域语言文字的材料入藏国家和地方的博物馆,段老师和她的团队在解读梵文、佉卢文、于阗文等资料方面,成绩卓著。这些工作的开展,离不开她同北大历史学系、考古文博学院、外国语学院的同仁的协同作战,也离不开她持续地通过英文发表,通过国际会议,发出中国学者的声音。这些需求,都切中了文研院作为跨学科和国际化学术平台的定位。段老师也很善于借助文研院的天时、地利与人和,发起一些讨论。

▴段晴老师(后右)与王炳华先生(前左)、波罗西玛克(前右)在文研院合影留念

2018年末,适逢王炳华老师和俄罗斯西伯利亚科学院的考古学者波罗西玛克在院里驻访,段老师召集主持了一场文研论坛,主题是“丝绸之路南道的早期文明探源” 。其间来回的邮件往复,从设计议题,分配角色,运筹帷幄尽在段老师。我的邮箱里还有一些记录:

各位老师好!周二的论坛,我的设想如下:我先介绍本次论坛的成员,如何组合。王炳华老师拥有实力雄厚的考古背景,关于新疆早期文明,已有成熟观点。随便讲。时间40分钟上下。张湛代表新锐,以介绍普及西方学者新观点为主。我希望张湛重点介绍斯基泰/塞种。时间20分钟上下。张湛发言之后,安排10分钟休息。我的发言,使用洛浦博物馆6世纪毛毯的材料,使用斯基泰人大墓出的材料,使用山普拉出的挂毯,并涉及犍陀罗的纹饰、山东博物馆的画像石,并结合新出梵语、于阗语材料,目的在于探讨斯基泰人的特点,他们的古代宗教。我的发言也打算用到40分钟。然后是讨论环节。这次论坛,大家事先虽然知道各自所讲范围,但其实都不知道真正讲什么。我们针对的是一门相对陌生的领域,本次论坛,只要推出材料,并对相关研究领域给出各自的导向,就是成功。关于研究导向,如果基本一致,最好。不一致,也很好。祝好!

哪怕是这样一封工作邮件,段老师的风格依然跃然纸上,意图清晰、直接,绝不虚费客套。从中能看到一位既深入了解彼此特点,又能包容各家、求同存异的学者-组织者,她向我们昭示着学术的推进需要组织者,而好的组织者应该是怎样的。

▴2014年12月,段晴老师(左)与王炳华先生(中)等赴尼雅考察

我隐隐觉得,对于段老师而言,一个没有关注、缺少对话、争鸣甚至抬杠的学界是寂寞的死水。真朋友是吵出来的,学术的园地如果走到不相往来,各执一端而自鸣得意,还有什么意思?而段老师像是云水激荡的大海,涌动着旺盛的创造力和生命激情,不倦地将远的、近的,年长的、年轻的朋友们卷入她的世界。到访过文研院院的学者颇有不少呼应着段老师关心的话题,是学术上的同路人。他们中有的是老朋友,如敦煌研究院的樊锦诗、彭金章先生,新疆考古所的王炳华先生,龟兹研究院的赵莉,中国人民大学的李肖,都是长年扎根西北考古、本色朴实的考古工作者,是她进入西域现场、接触一手材料的领路人;或者是国际学界的同行,如俄罗斯科学院专攻古代中亚与西伯利亚考古的娜塔莉娅·波罗西玛克(Natalia Polosmak),带来了在蒙古和印度考古发掘的新材料和新视角,和段老师在斯基泰人的研究上有着共同的兴趣;或者是新锐才俊,如海德堡大学的青年佛教文献学研究者陈瑞翾。这里面的故事值得一提:李肖和陈瑞翾于2021年春季同期驻访文研院,刚入驻的时候,段老师来静园探望老朋友,李肖呈上陈瑞翾的论文,大得段老师赞许。在她的奔走之下,瑞翾即将回国,加盟北大的梵巴教研室。此外,还有经她的推荐,先后成为驻访学人的姜南和阿依达尔。在西域语言和历史领域之外,我所知的好几位北大的年轻学人,像做土耳其史的昝涛,研究美索不达米亚米亚艺术史的贾妍,都是在文研院的活动里和段老师熟络起来的。她多年前在微博上惺惺相惜的网友,中国人民大学的吴真也在2021年春天来文研院驻访,两人竟然是在文研院第一次见面!容我再引用一则段老师的朋友圈文字:

“北大二院真是一好去处。去了,必有收获。先说吴真。我曾在微博上关注吴真,那时印象,那是一位研究古典戏曲的专家。以其文笔而揣忖,以为是一男子。不想在文研院的照片上看到,竟然是一美女。昨日遇见,得书两本。今日捧读,竟日不能放下。吴真的学问真好!尤其赞叹她的文笔,流畅自如,而且幽默……”

段老师,连同这些被文研院的磁场所吸纳进来的朋友们,共同交织成一张流动不拘的网络,看不见,摸不着,却是一个有机联系着的学术共同体。朱玉麒老师说,段老师的离世,真的让“学术江湖”安静了下来,失去了乐趣。如今,静园二院在许多时间里也变得安静。紫藤花依然倾泻着瀑布,戴胜鸟在清晨点缀着草坪,却让我们想起少了一位驻足看鸟的朋友。(《南方人物周刊》段映虹对段晴的回忆)。

四

2018年,段老师在“传承:我们的北大学缘”活动上的演讲,大概是她在文研院接受的少有的“任务”,一篇命题作文:谈谈自己的老师和学术生命的来路。在北大求学和工作四十余载,她对老西语系诸位先生们的感念与深情,对传承季羡林先生印度学事业的殷切,都在这次演讲中得到了淋漓尽致的体现。重温这段演讲时,我在想:段老师的学问,在北大的学术格局里有着怎样的意义?

现在时兴的“冷门绝学”是个新词儿,过去叫作“东方学”,却曾经是近代人文科学的显学。文研院曾经推送过段老师写于季先生逝世周年时的《德国的印度学之初与季羡林先生的学术底蕴》(点击查看)一文,我愿意将它视作一篇更为学理化的“传承”演讲。她在文中追溯了印度学在德国兴起,欧洲19世纪语言学滥觞之于欧洲学术史的意义,主旨在于揭示“印度学,这看似边缘的学科,曾经在欧洲引起伟大而深刻的影响。这门学科看似边缘,实际不边缘。”放在这个视野里看,季先生的学术底蕴,或也在于别求新声于异域,为北大、为中国带回新的火种,照亮那些昏黄的古卷。晚清以来,近代学术的演进,让国人逐渐意识到西北地理的空间,以及重合于传统丝绸之路的广大域外地区,具有突出的文明意义,一方面这片区域超越了汉族中国传统空间,非传统考据学所能掌握,另一方面却是源源不断输入文明、交融与再造的源头,佛教、琐罗亚斯德教、景教和摩尼教等世界性的宗教在这里播撒种子。新发现的“塞上殊族之遗文”极大地刺激了语言学和历史学的结合,陈寅恪、季羡林对德国东方学的吸收转化,林藜光对法国东方学的学习,使中国学者得以在这一领域具备了“预流”的能力。新材料(敦煌吐鲁番文书),新方法(比较历史语言学)相互激荡,而人才汇聚的中心正是在北京大学。

▴1935年,季羡林先生在德国与友人合影

我们都熟知,1946年季羡林先生回国,被任命为新设立的东方语言文学系主任。当时他曾说:“这是中国自有大学以来的第一个创举。不在别的大学,而在以兼容并包博大精深出名的北大,是并非偶然的事。我们都要感谢胡适之先生汤锡予先生和傅孟真先生,他们让这在中国自来少有人注意的冷僻学科也得到一块发展的园地。” (《关于东方语文学的研究》)如果不是孤立地来看东语系的成立,那么其时正当世界大战方歇的间隙,胡适校长提出他的《关于学术独立的十年计划》,要使北大努力成为国际一流的学术中心。而延揽季羡林,创立东语系,可以视作这一雄心的战略规划之一。在那一代学术领导者的视野里,东方诸语言、包括死语言的研习,绝非冷僻琐碎之学,而实在是使中国人文学术得以立足于世界之林的根基性学问。正如季先生所展望的,“这一门学问,真如朝日初升,前途正未可限量。”的长路。

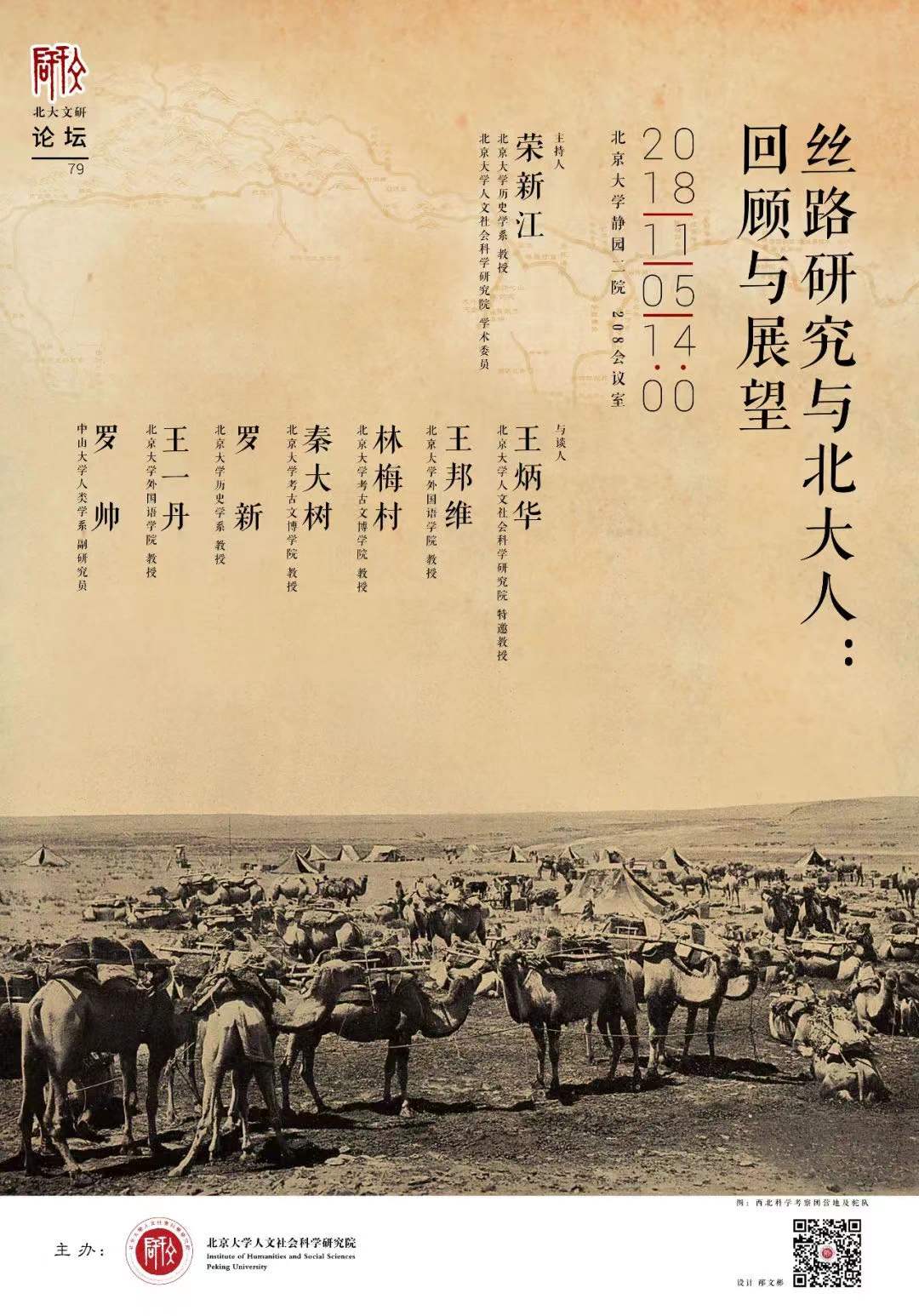

▴“丝路研究与北大人:回顾与展望”论坛

季先生所致意的胡适先生、傅斯年先生,文研院曾先后办过展览;而正如段老师所念兹在兹的传承使命,文研院也不曾忘记在丝绸之路文明研究领域创立典范,开辟新路的先生们。谈起传统的赓续,薪火的传承,段老师总是充满自信;要展示成绩,提携新军,她从不甘于人后。2018年,文研院举办“丝路研究与北大人”展览,就是在上述学术史的延长线上,尽可能地梳理百余年来北大学人在这一领域所取得的成绩,并且特别地呈现在世代更替中,北大历史、考古、语言、艺术多学科学者齐头并进,所依然领有的地位。展览中,自然少不了段老师和她的团队的成果和身影。我印象尤深的,是她自费购买了一件中国国家图书馆藏于阗文写本的影印件,送给文研院作为实物布展,让以图片为主的展览大为增色。这件写本由段老师翻译,并且附有她所写的一张说明,包括流传掌故、汉译、阐释三部分。阐释的部分写着:“此护身符以保护受胎妇女和儿童为主旨,文中所提及的十五种发生在孩童身上的疾病,显示古代于阗的民俗,受到印度传统医学观念的影响,即小儿科的这些疾病是通过各种鬼魅而发生,妇人通过佩戴此护身符,旨在抵御十五鬼侵害、保护妇女儿童健康平安。”以我粗浅的理解,对文研院希望推动的“多文明的互动与比较”而言,这件护身符是一个具体而微、然而意味深长的案例。于阗语是西域于阗王国使用官方语言,属于印欧语系的东伊朗语支,文字则采用源自印度的婆罗谜文,与当地流行的佛教梵语所用文字相同。在丝绸之路上,同一人群可以同时操多种的语言,不同的语言也可以借用同源的书写体系来呈现;而在书写之外,尚有丰富的物质文化来扩张宗教,交流技艺,沟通信仰,形成远距离的跨文明互动。这段解读从语言和文字入手,揭示出更大的文明单位(中原文化圈、印度文化圈……)在于阗所形成的互构与互嵌、交融与再造的关系,用季先生的话说,“以前以为荒漠不毛的中亚正是中西两大文明汇流的地方。”如果没有这样扎实的研究,我们就不可能在文明自觉的意义上,形成“中华与世界”的完整理解。

五

2018年“传承”演讲那一晚,我是主持人之一,报幕完毕,坐在台下,看着开始有些紧张,还不住看手上提词卡的段老师,逐渐进入一种可称为庄严和崇高的状态,完全沉浸在历史之中——个人的生命史,北大已经逝去的那一辈师长们的教诲,更长时段的学术发展潮流。段老师在文革中入学,当时学习的环境是很不利的,学科陷入停滞,求知充满禁区。她回忆了德语系的范大灿老师——范老师也在今年去世——他为学生负责签条借书,被批判支持学生走白专道路;她回忆了早逝的倪诚恩老师,但凡知道有学生愿意学习时,就伸出援手,没有书,就常常自己用打字机敲打出德语文章,供学生阅读。段老师说到这里,情绪涌上来,一度哽咽了。

▴段晴老师在“传承:我们的北大学缘”活动现场

我理解段老师的感动:学术的传承事关文明的薪火,当然是神圣的,可学术这项事业,积累甚难而毁弃也甚易,即以今天而论,狭隘保守的自我中心主义、急功近利的心态,都可能是致命的威胁。对学术的无知,真的已经一去不复返了吗?我想,段老师借着“传承”讲台的机会,感谢已经去世近二十年的倪诚恩老师,告慰季羡林先生,就是要在铭记中确认自己的历史责任。当她自己也走入历史以后,我们才更加明白,要经过几代人的建设与奉献,托举,耗尽多少人的心血,才能孕育出这样的学科,造就这样的领军人物!

▴段晴老师带领学生拜访季羡林先生

同样是在《季羡林先生的学术底蕴》一文临近结尾的地方,她用极为感性的笔触,一口气写了七个关于季老的瞬间,从初入课堂开始,跨越三十年。记得“学生时代,我们有事没事,跑到季先生家,当谈起新疆的那些古代语言,先生立刻坐不住了,弯下腰,蹲下去,从书架底层抱出几本厚重而大的书,翻弄着,爱不释手”,直至生命的终曲,”记得他一双老眼,已经看不清楚人的模样,仍然摸索着,依然流利地用笔亲手为我们撰写了最后一封信”。她发出追问:“这样一位中国的印度学的创建者,对中国的西域研究,对中国的比较文学、佛教等诸多领域做出过卓越贡献的学者,这样一位为培养人才倾注了心血的导师,难道不该被我们好好纪念吗?”

因为“记得”季先生的嘱托,段老师走了这么远的路;我们也以此来永远铭记段老师,并将把这条长路继续走下去。