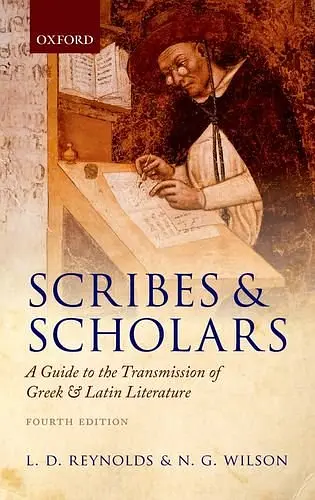

所有语言文字作品,其意义的实现,都是从作者到读者的信息传递。而古典文献,展转万里绳继千年,传久而行远,将作者表达的信息传递给不同时期、不同地域的众多读者。在印刷术发明之前,这一传播过程得以实现的中间传递者,是抄工。L. D. 雷诺兹和N. G. 威尔逊的《抄工与学者》是西方古典学术史的经典著作,是学习希腊、拉丁古典文本的必备参考书,也是西方校勘学的重要文献。该书勾勒了希腊、拉丁文献传播的历史过程,描述了在写本时代不绝如缕的文本所面临的种种危险,揭示了古昔先贤在文献保存、文献传播方面的工作和影响,并从文本传承的角度展现了教育史、学术史以及文化史的一些侧面。2021年10月本书译者、文研院邀访学者、复旦大学苏杰教授曾作题为“《抄工与学者》——写本书时代西方古典文献传播与校勘的历史回顾”的报告,同时邀请了牛津大学威尔逊先生在文研院主讲“西方古典文献学四讲”系列讲座。2022年《抄工与学者》得以再版,苏杰教授重新细心校订了一遍译文,并专门撰写一篇数万字的导言,感谢苏杰老师授权发布,标题为编者所拟。

▴

《抄工与学者》

【英】雷诺兹(L. D. Reynolds) /【英】威尔逊( N. G. Wilson )

北京大学出版社出版

这是一篇迟到的导读。

毫无疑问,像这样一部影响广泛的西方古典文献传播史,在翻译完成之后,应当有一个总体的介绍。然而2015年年底《抄工与学者:希腊、拉丁文献传播史》(以下或省称《抄工与学者》)中译本匆匆校对付印之际,没有来得及撰写导读。不过,几年后的今天,参照读者的反馈,倒是让这个导读多了几分针对性。原书(英文版)的目标读者是(西方)古典学领域的初学者,中文译本的读者中,有许多是中国古典文本的使用者和研究者,他们有自己的问题和兴趣。

▴

苏杰老师在文研院邀访学者论坛现场

点击图片,查看纪要“苏杰:《抄工与学者》 ——写本书时代西方古典文献传播与校勘的历史回顾”

本书勾勒了希腊、拉丁文本从古到今传承的历史。

为什么要进行这个历史回顾?是为了让读者可以更好地认识古典文本。古典文本经历千百年传到今天,往往存世有多个本子。校勘整理者要在多个本子的异文之间进行取舍,在确立校勘文本的同时,还要用“校勘记”(apparatus criticus)的形式简要表明自己取舍的理由和校正的依据。此即所谓“学术性校勘整理”(scholarly edition)。当代人阅读、了解希腊拉丁古典文本,面对的一般是学术性校勘整理本。要对古典文本有全面深刻的认识,就要对校勘记中来自不同历史时期的各个本子的由来有所了解,同时还要对校勘者工作的原则和方法有所了解。所以这本书在对古典文本的传承情况进行历史回顾之外,最后还有一章是对校勘学的简要介绍。

本书由L.D.雷诺兹(1930—1999)和N.G.威尔逊(1935— )合著。两位作者都是牛津大学的古典学教授。雷诺兹主要从事拉丁古典文献研究,威尔逊主要从事希腊古典文献和拜占庭文化研究。虽然序言里没有明说,但实际上就是威尔逊负责希腊古典文献的总结介绍,雷诺兹负责拉丁古典文献的总结介绍。尽管是两人合著,但几乎没有风格差异和内容重叠。唯一可以略加訾议的是,第四章的第六节和第八节分别介绍15世纪的拉丁古典学和希腊古典学,对兼擅二者的波利提安都重点论及,相关内容难免有所交叠。书中着重论及的学者,在其名字首次出现时括注其生卒年;对于波利提安,在第六节(第142页,边码,下同)和第八节(第154页)两处括注其生卒年。这算是合作未臻无间的一点痕迹吧。

作者在序言里明确说这本书是针对初学者的入门读物,有些中国读者说像是“教材”,当然不无道理。但是不能依准中国学界重专著轻教材那套评价系统来看待这本书。它不像中国有些教材那样摭拾陈言敷衍成篇,而是由一线学者根据直接经验完成的首创性的概论著作。

据说西方古典学者认为最有分量的学术贡献之一,是推出某一部古典著作的得到学界认可的新的整理本。牛津大学出版社有一套著名的牛津古典文本(Oxford Classical Texts)丛书,雷诺兹和威尔逊都贡献了整理本。雷诺兹整理的是塞涅卡《书信集》(1965),塞涅卡《对话录》(1977),《萨卢斯特》(1991),西塞罗《论至善与至恶》(1998)。威尔逊整理的是《索福克勒斯剧作集》(1990),《阿里斯托芬剧作集》(2007),希罗多德《历史》(2015)。

他们对这些古典文本的校理,都是在全面梳理其传承历史的基础上进行的。1965年雷诺兹的牛津古典文本系列的塞涅卡《书信集》出版,配套出版了专著《塞涅卡〈书信集〉的中世纪传承》,厘清了诸抄本之间的关系,令人信服地解决了不少文本难题。雷诺兹的这套心法来自他的老师,牛津大学拉丁古典学教授罗杰·迈纳斯(Roger Mynors,1903—1989)。他们都认为全面梳理某个文本的所有抄本并厘清其传承史是具有重要意义的工作。1983年牛津大学出版社出版的《文本与传播:拉丁古典概览》(Texts and Transmission: A Survey of the Latin Classics),是为庆祝迈纳斯教授八十寿诞而编写的特别纪念论文集,作者主要是迈纳斯的学生,雷诺兹撰写其中多篇并担任主编。该书对一百多种拉丁古典文本的抄本系统进行梳理,有许多文本画出了谱系图。

从作者的治学经历不难看出,他们对希腊拉丁古典文献在抄写时代的传承历史的总结介绍,绝非道听途说,摭拾旧言,而是经验之谈,有为而作。两人分别在拉丁古典文本和希腊古典文本的研究和整理方面贡献卓著,先后成为英国人文与社会科学院院士。

当然,《抄工与学者》是两位作者青年时期的著作。1968年第一版问世时,雷诺兹38岁,威尔逊33岁。学术大师年轻时的著作,不仅在学问上高屋建瓴,纲举目张,在行文上也是感情充沛,警策动人。

第一章第九节“4世纪西罗马帝国的世俗世界与基督教世界”,叙述了当文明彪炳的古代世界步入黑暗中世纪之际,罗马贵族对自己文化遗产的徒然捍卫。其中提到马克罗比乌斯《农神节》一书所记录的一次学术讌谈:

“这个社会的成员们,当自己的世界在身边分崩离析之际,还在以伟大的罗马共和国时代深湛的学养讨论着罗马生活和文学的微妙问题。”(第38页)

6世纪末,隋朝初年,陆法言、颜之推等前朝贵族在陆家,“夜永酒阑,论及音韵”。比较中西学术史上两次失势贵族的学术聚谈,与谈者之身份、心境,以及“博问英辩”(陆法言《切韵序》)之高妙,可以说,陆法言所记与马克罗比乌斯所记,差相仿佛。但陆法言所面对的,不过是王朝更迭;马克罗比乌斯所面对的,却是文化沦亡。隋以后是唐,是宋,是中国古典文化兴盛之世。5世纪以后,欧洲进入长达一千年的黑暗中世纪,古代典籍很少有人阅读,很少有人传抄,不少典籍就此亡佚,有些则是单本孤存,命悬一线。

有读者评论说:“小心被书名误导了,此书主题是古典文献传承史,有关抄工的内容加起来不到两页。”

首先必须说,这个说法未免夸大其辞,关于抄工的内容绝非如此之少。其次不难明白,相比于学者而言,抄工的历史能见度本来就很低。

那么,一部“古典文献传承史”,为什么要冠以“抄工与学者”的名字,以“抄工”打头呢?

G.托马斯·坦瑟勒《校勘原理》曾说,“当一个人企图创造一件语言艺术作品时,他瞄准完美,瞄准独立实体的客观性,将其从头脑中发射到一个地方,希望他人可以从那里发现并获取”。所有语言文字作品,其意义的实现,都是从作者到读者的信息传递。而古典文献,辗转万里、绳继千年,传久而行远,将作者表达的信息传递给不同时期、不同地域的众多读者,在印刷术发明之前,这一传播过程得以实现的中间传递者,是抄工。

借筏到岸,登岸则舍筏;因指见月,见月而忽指。作为中间传递者的抄工,被忽略是其宿命。就像正常状态下,人感觉不到自己的器官那样,让读者忘记其存在,也是抄工达成使命的正常状态。

职是之故,历史上的抄工大多已难知其详,甚至没有留下姓名。但是出自他们之手的抄本,却让古典文献不绝如缕,传承至今。抄本是《抄工与学者》的核心主题,书后的抄本索引就有十几页之多。

作为信息的中间传递者被意识到的时候,往往是出错的时候。中国很早就开始了雕版印刷,与西方的抄工地位相当的是刻工。刻工的另一个名字“手民”,被提及时,后面往往跟着一个“误”字——“手民误植”“手民之误”。其实在数字化复制之前,几乎所有的复制和传播都存在走样失真的问题,甚至复印机复印、录音机翻录也不能例外。文本的手工抄写复制当然更是如此。因而如果说被忽略,是抄工的宿命,那么讹变,则是抄工挥之不去的原罪。

自从有文本传播以来,人们也一直在努力消除文本复制过程中的抄工的走样和失真,希望与作者会心莫逆。随着时代的推移,作者与读者之间的时间间隔越来越大,语言文字以及文化的差异也越来越大,需要有人从中沟通弥合。这个消除讹误、训释疑难的角色就是学者。

需要说明的是,这里的学者,指古典学者。桑兹《古典学术史》开篇援引了知识界关于“学者”的几段描述,说学者常常特指这样一类人:他们的特点是,“熟悉所有最好的希腊、拉丁作家”,“不仅将他们的语言和思想藏于腹笥,而且因与这些古昔先哲盘桓日久,受其熏染,形成了自己的判断力,提升了自己的品味”;他们的使命是,“如果好学,那就将时间所漫漶者誊抄清楚,从其獠牙中救回真实”。

当然,理想是一回事,现实是另外一回事。就像职司治病救人的医生,资质庸劣者往往反而会损害病人,庸黯而又鲁莽的学者,往往也会给文本带来更多的讹误。

在古代的作者和现代的读者之间,除了抄工与学者之外,还有前代的读者。当然,抄工和学者同时也是读者。这些前代的读者对文本也有影响。极而言之,如果一本书没有读者对它感兴趣,那么就不会被抄写复制,原来很少的抄本,很难保证其逃过风化虫蛀、水火灾患和战争破坏留存下来。如果某个时期的读者过于热衷一本书,其对前代文本咬文嚼字式的研读,也会给文本带来一些不好的影响。作者序言表明写作宗旨时还提到,“同时展示古代和中世纪的读者或学者在何种程度上与古典文本的保存和传播相关”,原因就在于此。

古典文本迭经传抄,渐失其真。学者逆溯这一过程,尽可能切近地恢复文本原貌,是所谓校勘。本书在对古典文本传播历史进行回顾的同时,还专门用最后一章对校勘学的理论展开讨论。正是由于这方面的内容,张强先生为桑兹《西方古典学术史》中译本所撰导言特别推荐《抄工与学者》,说这是西方古典学界“真正意义上的古典文献学著作”。

本书前面几章对古典文本从古到今传承过程的历史回顾,按照欧洲历史研究的传统,大致分三个阶段:古代,中世纪,近现代。每个阶段,两位作者分别对希腊古典文本和拉丁古典文本的传播情形进行总结论述。

对文本传播史的论述,涉及思想史、文学史、教育史、图书史、语言文字史等各方面的因素,各部分根据具体情形有所侧重详略,而各个历史时期的学者对古典文本进行校勘训释的理论和实践,则始终是叙述的重点。可以说,古典文本传播的历史,同时也是对其进行校勘整理的历史。

古代(antiquity)是古典文学的繁盛时期,又叫作“古典时代”(classical antiquity,或classical age)。在以地中海为中心的古希腊罗马世界,从荷马史诗时期(约公元前8至前7世纪)开始到西罗马帝国的灭亡(公元5世纪)为止,希腊文学和拉丁文学的辉煌先后相继,彼此交织,共同构成古典文化——西方文化的古典源头。

关于古典时代希腊文本的传播,作者的叙述从古风时期(Archaic Period)开始,对古典希腊时期(Classical Greece)也只是约略提及,资料比较多,叙述比较详细具体的,是希腊化时期(Hellenistic Period)。

古风时期(公元前8—前6世纪),文本尚未形诸文字,只是口头传播。荷马史诗曾以口头形式传播了几百年之久。古风希腊有口头撰作、口头传播的传统,甚至在使用文字之后,传统的惯性仍让人们觉得没必要立即用来记录荷马史诗。(第1页)

哈夫洛克(Eric A. Havelock)《缪斯学书:口头传统和书面传统的古今演变》(The Muse Learns to Write: Reflections on Orality and Literacy from Antiquity to the Present,1986)有论曰,口头传统在很长一段时间内与书面传统并存,缪斯“在继续歌唱的同时,学会了阅读和书写”,而希腊文学也渐次完成了从荷马到亚里士多德的演变。坦瑟勒《校勘原理》第一节论及“文本的本质”,指出:“语言作品的结构是抽象的,并不受制于它们口头表述或书面记录的局限性。”如此探骊得珠,直抉根本,或许与西方古典文本传播史开端的这种情形不无关系。

▴

《缪斯学书:口头传统和书面传统的古今演变》书影

古典希腊时期(前510—前323),苏格拉底、柏拉图、亚里士多德师生三代生活其间,比孔子(公元前551—前479)的时代略晚。孔子曾说:“夏礼吾能言之,杞不足征也;殷礼吾能言之,宋不足征也。文献不足故也,足则吾能征之矣。”句中“文献”二字,“文”是以书面形式记录的知识;“献”的意思是贤人,则是以口头形式传承的知识。显然,孔子时代书面传承是主流,口头传承是补充。《史记》载,孔子晚年读《易》,“韦编三绝”。当时的图书形式是竹简编联而成的“册”(不是“册子”。“册”是个象形字,其实也就是竹简连缀而成卷轴形式)。古典时期初期,希腊甫用腓尼基字母,开始其书写传统。据柏拉图的记述,苏格拉底曾说过,“任何人都可以在剧院花一个德拉克马买到阿那克萨哥拉的作品”。这是刚刚开始的古希腊图书业的早期记录。根据存世希腊化时期文物上溯推论,古典希腊时期图书应该是纸草卷轴。纸草卷轴容易磨损,不易查检,故而早期的引用,往往凭记忆做出。《抄工与学者》据此讨论古代图书材质形制对文本内容的影响,认为“古代作家引用他人著作,常常会出现大的不同,原因就在于此”。(第2页)显然,中国早期文献亦可作如是观。古典希腊时期,文本在传抄过程中已有严重讹误。官方对于重要的戏剧作品,有正式文本保存在公共档案馆。(第5页)

接下来是希腊化时期。Hellenistic(希腊化)的词根Hellenist,意思是“会说希腊语的人”。希腊化指亚历山大大帝(亚里士多德的学生)军事征服之后,希腊文化影响周边其他文化的过程。这与“汉字文化圈”的名称(本书日译本第二章的标题是“東のギリシア語圏”,意思是“东部希腊语圈”),以及中国文化对周边韩国、日本、越南等国的影响,差可比拟。公元前323年亚历山大之死标志着希腊化时期的开始,公元前31年罗马征服埃及托勒密王国(作为亚历山大帝国继承者的希腊化国家)则标志着希腊化时期的结束。

希腊化时期,希腊文化的地理中心从希腊的雅典城转移到了埃及的亚历山大城。在那里朝廷设立了社会科学暨自然科学研究院——缪斯宫(museum,今天这个词的意思是“博物馆”),并形成了具有相当规模的公共图书馆。

图书馆聚书当然是一个抄本迁移的过程。据说托勒密一世为了得到阿提卡悲剧的准确文本,抵押金钱从雅典公共档案馆借出其官方本子,然后留下原本不还,放弃押金。(第7页)

图书馆聚拢了大量图书,同一部书可能会聚了几个不同的抄本。孰优孰劣,如何取舍?因应这些问题,缪斯宫的学者们开始自觉地校勘整理和学术研究。这些学者在西方古典学术史上被称为“亚历山大文法学者”(Alexandrine grammarians)。

需要说明的是,这里的“文法学”并不是“语法学”。Grammar的词根gram,意思是书写、文字。“文法学”相当于“语文学”(philology)或者“小学”。文法学者从语言文字入手去解读、校理古典文本,大约相当于中国所谓“由小学入经学”。

亚历山大文法学者的代表,有缪斯宫图书馆第一任馆长泽诺多图斯,他的学生卡利马库斯,以及后面担任图书馆馆长的阿里斯托芬奈斯和阿里斯塔克斯等人。

亚历山大图书馆学者对聚拢起来的古典文本所做的工作,主要是编写目录和校正文本。这与西汉刘向、刘歆(时代比泽诺多图斯晚大约两百年)校中秘书(宫廷藏书),编写书目,“中国历史上第一次由官方主持的大规模典籍整理工作”(邓骏捷《刘向校书考论》,人民出版社,2012年,第88页),情况差相仿佛,影响则有过之而无不及。

刘向、刘歆校中秘书,其所开创的学术传统,后人以广义的校雠学来概括,不过“向歆之学”,一般则是指目录学。亚历山大之学,也有卡利马库斯首次编写书目,但是更为重要的,则是文本校勘。比起刘向等人的校理工作,亚历山大学者在校勘方面有以下几点值得称道:

一是校理范围更加广泛。亚历山大学者校理了所有古典文本,“为受过教育的一般公众的阅读提供了所有作家的标准文本”。(第8页)

二是其校勘成果公开发表。亚历山大学者不仅正确地校正了古典文本,而且成功地将其校正本树立为标准:或将一个母本放在某个公共机构供人照抄,或雇专业抄工为市场准备副本(三百年后,东汉公布经典定本的方式是刻石,如“熹平石经”)。

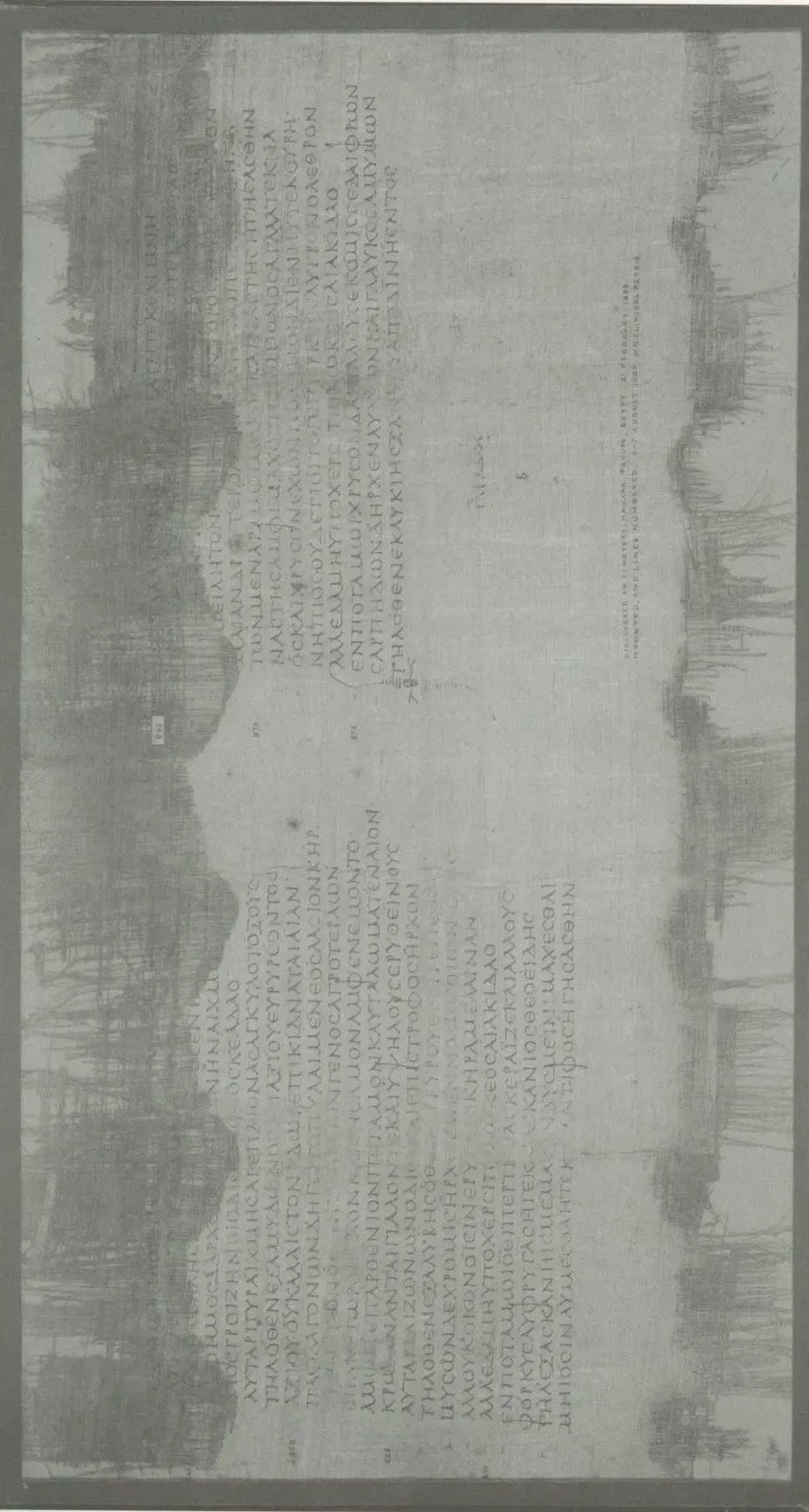

三是其对文本的处理方式更加科学合理。被誉为“清代校勘第一人”的顾广圻(1770—1839),其广为人知的主张是“不校校之”,即在“照摹旧本一字不易”(所谓“不校”)的同时,附考证以讨论文字的得失,供读者参考(所谓“校之”。参看王欣夫《文献学讲义》)。而比顾广圻早两千年的亚历山大学者们的做法,正是“不校校之”。图版Ⅰ是2世纪纸草抄本,上有亚历山大学者的校勘符号,符号所对应的校勘文字,载于另卷。图版Ⅱ是同书同一段内容的10世纪羊皮纸抄本,亚历山大校勘符号所对应的考证文字,被抄在书的边白处。

亚历山大图书馆和亚历山大学派为一时之盛。不久,邻近的帕伽马(今属土耳其)有帕伽马图书馆和帕伽马学派与之竞争。帕伽马学派最为知名的代表人物,同时也是帕伽马图书馆第一任馆长,是马洛斯的克拉底斯。克拉底斯既是希腊文法学家,也是斯多噶哲学家,号称“批评者”(kritikos)。他刻意区分“批评”(criticism)和“训诂”(grammar),认为后者从属于前者:文法学家只是通过文法来训释疑难,校正文本;而批评者则要通天彻地,参详万物以解释典籍,寻绎物理。美国汉学家韩大伟将西方古典学称为“西方经学”,或许不无可议;不过,他将亚历山大学派和帕伽马学派分别比作中国的古文经学家和今文经学家,却是有他的道理的(《西方经学史概论》,华东师范大学出版社,2012年,第59页)。

关于古典时代拉丁文本的传播,作者的叙述大致按罗马文学的兴衰,分为共和国后期(前3世纪—前1世纪)的兴起、帝国初期(前1世纪—1世纪)的发展、2世纪的复古、3至4世纪的梗概化和碎片化传承,以及4世纪的沦亡,共五个时期。另外还有两节,对2世纪至4世纪图书形制从卷轴到册叶的演变,以及古代晚期抄本中关于文本校释活动的跋识,分别进行了专题讨论。

与希腊先有文学后有文字的情况不同,罗马人在希腊字母的影响下比较早就有了拉丁字母,但是直到公元前3世纪共和国后期,才开始有可以与希腊文学相提并论的拉丁文学。拉丁文学的思想内容深受希腊文学的影响,其图书形式也效法希腊,是纸草卷子。而关于文本的校勘训释,也是师从希腊。共和国时期最有名的文法学家埃利乌斯·斯底洛,是亚历山大学派阿里斯塔克斯的再传弟子。

罗马帝国初期,经历了拉丁文学的黄金时代和白银时代,图书业繁荣,藏书成为风尚,学校教育奠定了垂范久远的模式,文本考订训释仍然沿用亚历山大学派的方法。胡适论及西方校勘学之优于中国时,曾提到一个重要因素是西方发达的公共图书馆,这在罗马帝国初期可谓盛极一时。帕拉廷图书馆首任馆长西吉努,像亚历山大图书馆几任馆长一样,也是文本研究的专家,而且值得注意的是,他将考证的范围,拓展到同时代作家(比如维吉尔)的作品。当代作品进入学校教学大纲,无疑有利于其文本传久行远。而在抄写传播时代,读者咬文嚼字式的研读抄录,对于文本也有不好的影响。然而这些大众化因素对于流传至今的古典文本的影响,可能并没有我们想象得那么大,因为存世的古典文本,主要来源于得到很好护持的公私图书馆。(第26页)这一点,在考量、比较中国出土文献与传世文献时,应当不无借鉴价值。

▴

弗雷德里克·G.凯尼恩的专著《古希腊罗马的图书与读者》

对此也有可供参考的论述

2世纪,白银时代过后,文学风气繁缛虚浮,文胜于质,原创文学陷于中衰。物极必反,于是由文反质,形成文学复古之风。好古风尚对文本传播的影响,一是使一些早期作家的文本再度得到阅读和复制,因而获得了留存下来的机会;二是旧抄本因为近古存真,受到追捧;三是人们对各种抄本进行全面对校,以求其古,以求其真。

3世纪,文化中衰因政治混乱、经济崩溃进一步加剧,人们对前代的书大多已失去完整阅读和抄写的兴趣。为了更快捷地获取知识,一些大部头的典籍被缩写为纲目梗概,多部书被汇集类编为便览,而当时所做的注本和编写的文法书(相当于中国的“小学类”著作),也多所征引……凡此种种,皆以梗概化和碎片化的方式使古典文本得以留存。

3世纪正当中国的三国时代,中国也有类似的情形堪为对照。魏武帝曹操抄撮《孙子兵法》,名曰《兵法接要》;魏文帝曹丕命臣下汇编群书,名曰《皇览》,为类书之祖。稍晚裴松之《三国志注》,刘孝标《世说新语注》,都广征博引,而小学书如《说文解字》等,也时见引据典籍。

无论是西方还是中国,这些纲目、便览、注本和小学书,都保存了相关典籍的梗概和片断,成为我们认识、考证相关文本的重要资料来源。

2至4世纪,图书的物质方面经历了一个重大变化,材质从纸草改为皮纸,形制从卷轴改为册叶。这个变化对古代文本的传承意义非常重大。作者认为这一变革可能策源于早期基督徒,罗伯茨和斯基特《册子本起源考》也将这一变革归因于基督教,高峰枫在《册子本起源考》中译本前言里总结了关于这一问题的新近讨论,认为“应更多归因于社会史和技术史”(《册子本起源考》,北京大学出版社,2015年),可以参阅。

4世纪,罗马皇帝君士坦丁皈依基督教,几十年之间,世俗文学成为异教文化,古典世界渐告终结。不过,古典文化仍然是基督教文化汲取的资源。

古代晚期有些抄本的末尾有跋识程式化地记述文本校正工作。后来的抄本将这些跋识一并抄录,为我们认识古代晚期的校勘实践提供了宝贵的线索和证据。

辉煌的古典时代结束之后,陷入了漫长的黑暗中世纪。

环地中海的希腊罗马世界,东部是希腊化地区,说希腊语,西部说拉丁语。

395年罗马皇帝狄奥多西一世临终前,将帝国分为东西两半,分别让两个儿子继承。东罗马帝国崇尚希腊文化,后来更以希腊语为官方语言,绵历近千年,几乎与中世纪相终始。东罗马的首都君士坦丁堡是希腊化时期的拜占庭古城,后来的历史学家为了将中世纪东罗马的希腊文化与古典时代的希腊文化相区分,便称其为拜占庭文化,而东罗马帝国又称拜占庭帝国。关于古典希腊、拉丁文本在中世纪的传承和整理研究,《抄工与学者》分为两章展开叙述。第二章题曰“东方希腊文化”,第三章题曰“西方拉丁文化”。

(一)

希腊古典文本在罗马帝国时代及中世纪

的传承与校理

第二章关于古典时代之后希腊典籍的传承与整理研究的叙述,总体上也是按照时间顺序分专题介绍,但并不是从中世纪而是从罗马帝国时代开始。

希腊先是在政治、军事上被罗马征服。对于希腊古典文学在作为学习者和继承者的罗马人的统治之下,是如何发展和传承的,作者首先进行了介绍。

就像罗马在原创文学中衰之后出现复古倾向一样,希腊化地区在罗马帝国时代也形成了文学创作上的拟古倾向,被称作“阿提卡主义”,即在语言运用上依准阿提卡(雅典)古典作家的习惯,规行矩步。这种墨守古代典型用法的文学风尚,对古典文本传承带来的影响,值得重视。“学校教育对语言的辨析入微,其结果并不全然是好的。它们将阿提卡方言的词形和变化灌输到学生的头脑中,其影响如此之深,以至于当一个受过教育的人抄写一个文本时,会倾向于用他所熟知的阿提卡词形替换其他希腊方言的词形。”(第49页)

接着希腊与其征服者罗马一起,在宗教上、思想上被基督教征服。希腊古典文学在作为反对者和改造者的基督教会的统治下是如何存在和传承的?第二节回答了这个问题。

与人们设想的有所不同的是,基督教会并没有系统地禁毁古典文学图书,没有发现一个针对古典文本采取极端措施的实例。古典文本的亡佚主要是因为大多数基督徒没有阅读的兴趣,因而也就没有足够多的抄本确保其在战火和毁坏的时代留存。基督教学者往往对古典文学并不陌生,而奥利金更是将亚历山大文献考证学的方法和符号应用到《旧约》文本的校勘中。

在拜占庭时代早期(4世纪末至9世纪),学校教育中仍然注重培养拟古风格,并且将古文运动作家的作品也列为范文(就像将韩愈、柳宗元的散文和秦汉散文一并列为模仿对象)。学术上的演进主要是将以前别卷另抄的校注文字,抄写到文本的边白处。这个新的形式其实也包含着汇编筛选的工作,其实也就是“集注”的形成。大众阅读的古典文学作品的范围持续收窄,中世纪早期流传书目已与今天存世书目相差无几。

拜占庭时代早期,希腊文本,包括《新约》以及古典哲学、自然科学、数学等著作,被译为叙利亚语、阿拉伯语和亚美尼亚语等语言。有些译本可能对校正希腊原本有所帮助。

胡适在论及西方校勘学之所以优于中国时,曾提到西方文本存在古译本。这是中国古典文本校勘所不具备的条件。

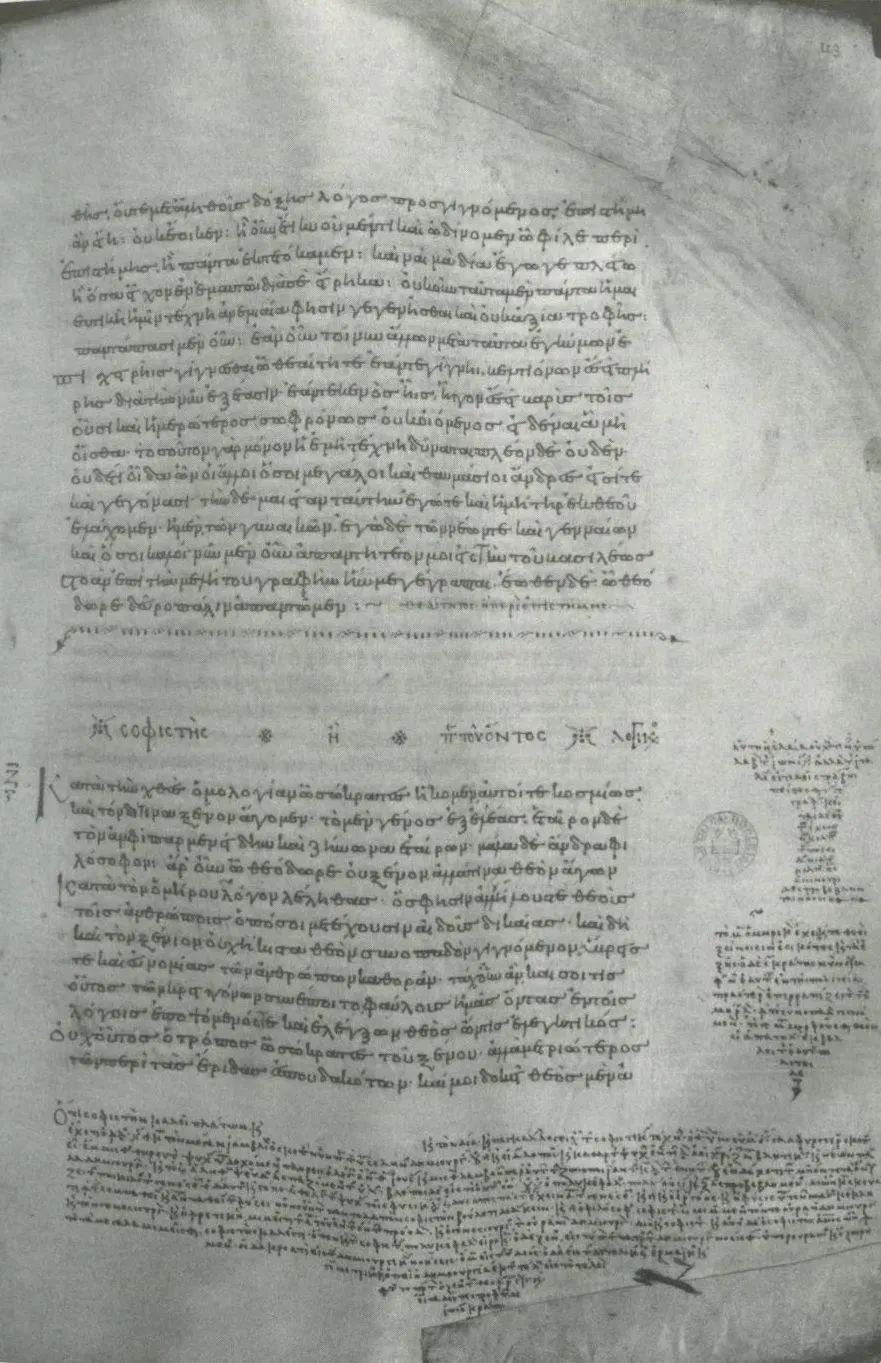

在9世纪有过一次学术中兴。摄政王巴尔达斯重振帝国大学,学术讨论,包括神学论战,促进了对图书的寻求。这一时期文本传承技术上有两点变化,一是中国造纸术传入西方,二是书体由大写改为小写。对图书的寻求和写本书制作技术的革新都促进了图书的抄写。希腊文学流传至今的文本,都可以追溯到这一时期或者稍晚用小写体抄成的写本。9世纪最伟大的学者是在教会中担任牧首的弗提乌斯,其所撰《群书提要》,是对其二十年间所读世俗图书和基督教图书的提要和评论,其中甚至包括异端和反基督的书,算是中世纪基督教并未实施出版审查的一个证据。其所编《词典》,引用的书证,保存了当时文本的片断。另一个重要学者是卡帕多细亚该撒利亚大主教阿里萨斯,其在图书上的批注文字,实物留存到了今天,见图版Ⅲ。

10世纪至15世纪是拜占庭时代晚期。

10世纪君士坦丁七世主持编纂的类书性的治国手鉴,保存了一些今已亡佚的典籍的片断,类书性质的《苏达辞书》,是最早的按字母顺序编排的百科全书。修士以法莲所抄图书今存数种,笔迹可以勘同。由此可以推知,古代文本的抄写,掌握在一小部分学者和专业抄工的手中。

11世纪君士坦丁九世创立法学学院和哲学学院,哲学学院院长普塞罗斯存世有些论札,显示出其在古典文学方面的广泛阅读,对异教文学和教父文学都有浓厚兴趣。

12世纪初,公主安娜·康尼娜曾委任学者为亚里士多德著作做注。大主教尤斯塔修斯对古典文学有广泛的阅读,为古典作家做的注极有价值。其为《安提戈涅》所做注引用的善本,给出了其他所有本子都阙漏的几行的全文。其为《伊利亚特》所做的注,竟有1400页之多,有些注文发挥过度,并不切题。与尤斯塔修斯同时期还有泰泽和蔡尼亚提斯,从他们为古典文本所做的注和学术书简中可以窥知,他们仍能读到比我们所能看到的更多的古典文本。

13世纪初,1204年十字军东侵劫掠了君士坦丁堡,对典籍毁坏极为酷烈。播迁中的皇室贵族仍在阅读古典文本,但是已没有高级学术研究或者为古典文本做注的迹象了。后来希腊帝国虽回到旧都君士坦丁堡,但高等教育总体上乏善可陈。

13世纪末14世纪初出现了拜占庭学者关于古典文本的最好研究者。一是修士普拉努得斯,其人通拉丁文,对拉丁文教父著作颇有涉猎。其关于希腊古典文本的研究,意义重大。他曾编写古典诗集,整理了一部《希腊诗选》校订本,收入颇多未见于帕拉廷本的短诗。不过,他在整理中任意删改古典文本,招致批评。二是学校教师崔克利纽斯,在教科书文本整理方式上有所贡献。崔克利纽斯是第一个掌握了古典诗歌格律并加以运用的拜占庭学者,堪称现代文本整理的先驱,有些校正得到了现代校勘家的普遍赞同。普拉努得斯和崔克利纽斯是对古典文本有着持久影响的晚近拜占庭学者,其所贡献的异文,可能出于当时学者敏锐识见的理校,也有可能是来自某个已失其源的传承支系。这一时期被称为“帕里奥洛吉文艺复兴”。拜占庭学者对古典文本有广泛的兴趣,守先待后,功不可没。

随着基督教征服罗马,西罗马帝国崩溃,在环地中海西部拉丁语地区,知识的生产者、传播者和掌控者从罗马贵族转变为基督教会。图书的生产中心和图书馆一并转移到修道院,不过图书制作的技术并不曾失坠。标志人物是意大利迦修多儒,540年他在意大利南端建立维瓦利姆修道院,强调仔细复制文本的重要性,着意侵夺世俗社会对高等教育的垄断。圣本笃创立卡西诺山隐修院,其制定颁行的规则,强调阅读,塑造了以后几百年修道院的行为模式。伊西铎是传播和阐释古代学问最有影响的人物,他从教父著作、集注和类书中汲取古典知识。这一时期教父著作、圣经和礼拜文本流传下来不少,但是抄于这一时期的古典文本却难得一见。许多旧羊皮书上原来抄写的古典文本被刮去,重新抄上基督教文本,此即所谓“重写本”。

“礼失而求诸野”,边缘地区往往成为文化存续的关键。偏处一隅的爱尔兰,5世纪起拥有拉丁文化,首先燃起学习古典的热情,无所顾忌地研习拉丁古典。代表人物是修道院院长科伦班努。科伦班努在欧洲大陆传教,将拉丁古典文本带到各地。爱尔兰的拉丁文化在英格兰扩散时,罗马教皇大格里高利派奥古斯丁到英格兰传教,奥古斯丁成为第一任主教。7世纪由狄奥多和哈德良进行第二次传教。两人都带来了大量的书籍,这些抄本书主要来自意大利罗马,作为范本也将拉丁字体带到英格兰。

在爱尔兰和罗马合力影响下的盎格鲁–萨克逊传教士,7世纪至9世纪到欧洲大陆传教。传教热忱和世俗兴趣的结合,催生了一些教会中心如美因茨和符兹堡,以及修道院如富尔达等,这些宗教中心都担任着典籍的收藏和生产功能。与修道院一起,盎格鲁–萨克逊传教士还将一种字体和人文主义知识观带到欧洲大陆。

盎格鲁拉丁文化推动欧陆知识重生,为拉丁文献的复兴和留存贡献巨大。有些存世文本有明确证据显示其抄写于英格兰,有些文本则由于其特殊异文(其讹变之由可由当时的英伦字体得到解释,被称为“英伦岛征候”)可以推知其祖本可能是英伦岛抄本。

8世纪末9世纪初拉丁古典文学有一次复兴,是加洛林王朝查理曼推动的结果。为了改变当时教会牧师对于拉丁文的无知现状,查理曼从英格兰请来阿尔昆担任其教育顾问。尽管阿尔昆移植到欧洲大陆的教育体系只是初级的,扫盲性的,其古典文本是被删减压缩过的,只是为了服务于基督教目的,不过这已埋下了世俗化的种子,引发人们去欣赏古代经典,也带来对图书的需求。

加洛林复兴中,图书的抄写制作,发展出一种可以更为经济地利用皮纸,同时也更为醒豁悦目的小写字体,称作“加洛林小写体”,到12世纪时,传遍整个欧洲。

790年查理曼宫廷图书馆藏书目录的一部分,流传至今,其品类丰富,数量繁多,由之可以窥见加洛林古典复兴的核心。宫廷抄写处所制图书,文本校勘与抄写装帧之精良令人赞叹。由于此前已有很长时间没有过古典文本的复制,加洛林抄本所依据的范本必定是古本,这些古本主要来自罗马和坎帕尼亚,特别是被查理曼占领的拉文纳。当时这些古本中有不少是孤本,可谓命悬一线。整个查理曼帝国,书籍抄写复制加速发展,以帝国首都亚琛为中心,向欧洲多地辐射。

9世纪加洛林文艺复兴促进了对古典文本的抄写复制,但这还不能保证文本的安全存世,因为还差一个传播技术上的革新,还没有发明印刷术。中国大约此时已经有雕版印刷了。西方则要再过五百年,14世纪至16世纪的文艺复兴与金属活字印刷术相结合,才让古典文本的存世得到最终的保证。

加洛林时代羊皮纸用量惊人。大量学术著作问世流行。著名的卢克莱修长方形抄本,即抄成于查理曼宫廷抄写处,抄本上批注文字的来源,旧称“萨克逊校正者”,其实是爱尔兰学者顿戈。另一位爱尔兰学者是活跃于列日的塞杜里乌斯,其所编《文萃》,其实是道德格言集,采撷颇广。科尔比修道院图书馆馆长哈多德亦编有道德格言集,稿本存世,所摘文字剥离语境,甚至加以基督教化。赖兴瑙修道院院长瓦拉弗里德亦有摘抄本,还在贺拉斯现存最古老抄本上校补多处。费里埃修道院院长卢普斯广求副本以资校勘,其录异待考的阙疑态度值得称道。弗勒里修道院院长泰奥德夫在《圣经》校勘中已用缩写(sigla)标注异文来源。

843年,查理曼帝国分裂,欧洲趋近如今各国之形势。加洛林时代的教育,图书复制,以及学术研究,由于惯性而继续。法兰西的拉忒利乌斯,日耳曼的热尔贝为其代表。10世纪英格兰开始从欧陆输入图书和字体。

11世纪晚期至12世纪早期,在卡西诺山及相近修道院,抄写复制了一系列重要古典文本。

11世纪之后,知识的传播(教育)和图书的复制,渐次从山野修道院和隐修士,转移到城镇学校和牧师手中。这些学校在11世纪中得到发展,成为后来的大学。意大利博洛尼亚成为罗马法中心,萨勒诺建成第一所医学院,西西里岛则致力于将希腊文科技著作译为拉丁文。西班牙托莱多将阿拉伯科技和学术带入欧洲。法国巴黎成为欧洲知识之都。随着学校教育和文艺的世俗化,大众有了一定的读写能力。古典作家的作品也基督教化,影响扩大。当时作家作品中对古典作品的引用,有许多来自类书、集锦或者古注。12世纪的复兴巩固了加洛林复兴的成果。

▴

克里斯托弗·道森《宗教与西方文化的兴起》

对这一时期的宗教如何作用于文化形成作了细致论述

经院哲学时代,注重理论,与宋明理学或可相比。所谓作家让位给方法,就是不再强调对古典文本的细读,而是强调推论。一些学者和游方修士援引古典文学来解释《圣经》,从而对古典文学的普及有所贡献。

中世纪西欧懂希腊语的人很少。9世纪文艺复兴激发了人们对希腊文学的兴趣,有一些希腊作品就此被译为拉丁文,当时的《圣经》双语本仍有抄本存世。12世纪翻译范围有所拓展,柏拉图、亚里士多德以及欧几里德等的著作被译为拉丁文。有些希腊文著作辗转从阿拉伯语译本译为拉丁文。当时学者提出,研究要依据原文,而不是莫名其妙的译文。

13世纪末,在人文主义文化运动的推动下,古典文学再度复兴,初期在意大利,中期已扩散到西欧各国。大量古典文本重见天日,借着15世纪出现的谷登堡金属活字印刷术,古典文本传承的方式有了革命性的变化,到16世纪中文艺复兴末期,大多希腊罗马文献都已有便于阅读的印本。学术研究方面,历史考据与文本考据的基础已牢固确立。

知识传播(教育)中心从修道院移转到大学之后,大学里人文学科教师的阅读趣味日益趋向世俗化,用古典文学作品培养学生语言和文字表述的能力,是最早的人文主义者。追求俗世生活的人学习揣摩古典文学作品,引发了对古典世界的向往和认同,使文学不再从属于宗教,这与中世纪修道院学者对古典文学的研究,已有本质不同。

最早的人文主义者,积极入世,不少是从事与法律相关的工作,比如法官、律师、公证人等。他们学习古典文学,接受古典文献的影响,表现在两个方面:一是文学创作,比如意大利帕多瓦的法官洛瓦托撰有诗集《格律书简》,他的朋友公证人穆萨托写成《埃切利尼斯》,是古代以来用古典格律所写第一部悲剧;二是学术研究,比如维罗纳大教堂管理者德马托基斯《二普林尼约注》,是文艺复兴第一部关于文学史的考据著作。

随后彼特拉克将两股人文主义——文学的和学术的——合为一体,竭力在基督教会框架内复活古罗马精神。14世纪初,教廷从罗马移到阿维尼翁,将人文主义者与藏书之地以及学术研究机构合至一处,诸缘辐凑,促进学术复兴。彼特拉克致力于发现和复制古典文本,并对文本进行校勘和评注。李维《历史》因之而合为全帙。彼特拉克尚友西塞罗、塞涅卡,寻访其书,学习其文。彼特拉克藏书之富,有其所喜图书目录可证。薄伽丘等学者深受彼特拉克的影响。

萨卢塔蒂是一位承前启后的人文主义运动盟主。虽说他在创作天分上不及彼特拉克和薄伽丘,但他担任佛罗伦萨长官三十年,因而资源丰富,影响巨大。他在抄本校对上颇为积极,贡献良多。他最伟大的发现是西塞罗的《致友人》抄本。西塞罗书信使早期人文主义者有古今晤对之感。

从13世纪末到15世纪中叶,发现古抄本最多的是教廷秘书波焦。15世纪初为解决教会问题在德国南部康士坦斯召开的会议给波焦等人寻访抄本带来了契机。波焦对发掘文献贡献巨大,在字体发展上也颇有影响。人文主义字体,后来发展为罗马体和意大利体(斜体)。人文主义者对抄本不够爱惜珍重,令人扼腕。

15世纪,拉丁古典文献学在历史考证和文本校勘方面有了突破性的进展,代表人物是瓦拉和波利提安。证明罗马皇帝君士坦丁将世俗统治权力让渡给教皇的所谓“君士坦丁赠礼”文书,被瓦拉通过历史考证和语言考证加以辨伪。波利提安是最为出色的诗人和学者,创作上拒斥西塞罗主义,反对胶柱鼓瑟,学术研究上著有《丛札》,涉及颇广,讨论极深。尤其值得称道的是其校勘方法:剔除过录本,对校先于修正,“不校校之”的文本处理方法。

尽管意大利南端有希腊语人口,但整个意大利仍然缺乏学习希腊语的条件。14世纪中叶薄伽丘将一位通希腊语的学者拦截在佛罗伦萨,先为薄伽丘、后为萨卢塔蒂翻译希腊典籍。14世纪末,拜占庭一位外交官在佛罗伦萨讲授希腊文。其授业的结果,是希腊典籍有了拉丁译本。15世纪,拜占庭战败亡国后,流亡者来到意大利,讲授希腊文谋生。因为缺乏好的教材,教学效果不佳。也有人到君士坦丁堡留学。希腊典籍随着留学生和流亡者,从东方流入意大利。

来自东部希腊文化地区的枢机主教贝萨里昂,被瓦拉称为“最希腊的拉丁人,最拉丁的希腊人”,其藏书中希腊文书籍不下五百卷,颇有古典文本。希腊帝国灭亡后,贝萨里昂希望建立一个完整的希腊典籍文库,并将自己藏书捐给威尼斯,因为那里希腊遗民最多。贝萨里昂曾诉诸古本来证明圣巴西尔的观点非后人作伪,还认为希腊文本是《新约》诠释的基础。波利提安集学者与诗人于一身,是第一个认真关注希腊诗歌的学者,是解读同样作为学者和诗人的希腊化学者卡利马库斯的最佳人选。波利提安被公认在语言知识方面可以媲美希腊人,其《丛札》中有希腊文本考据内容。

15世纪70年代以来,金属活字印刷引发了拉丁古典文本整理出版热潮。希腊古典文本跟进并不顺利,一是希腊文字体复杂,二是市场需求不足。阿尔都斯·曼纽修斯创立了一个出版社,在威尼斯出版古典文本,几乎承担了所有希腊古典作家首印本的出版工作。在其出版社承担学术工作的有克里特人马库斯·穆苏鲁斯,并形成一个阿卡德米学社,伊拉斯谟曾访学于此。穆苏鲁斯在文本有阙时,曾以己意补足,颇滋困扰。

荷兰人伊拉斯谟代表北欧人的最高学术水平,曾从希腊流亡者学习希腊语并发明伊拉斯谟发音法;曾与阿尔都斯合作,整理出版希腊典籍;曾与瑞士巴塞尔的弗罗本合作,出版《新约》希腊文校理本。当时《新约》拉丁文通行本被认为更加权威,但是伊拉斯谟认为作为原始文本的希腊文本更加重要,并根据希腊文本删除《约翰一书》拉丁文通行本中陈说三位一体教义的所谓“约翰短句”。不过在希腊文古抄本阙漏处,他也曾参酌拉丁文译本,补上自己翻译的希腊文本,逾越了校勘者的本分。他在校理《新约》希腊文本时,拥有大量古抄本,可惜别择不精。不过值得一提的是,他似乎已经认识到“难的异文更可取”。

应当说明的是,本书第一版关于文本传播从古到今的历史回顾到此即告结束。因为传播技术革新为金属活字印刷,到文艺复兴末期,绝大多数古典文本已有印本,可以认为其存世得到了保障,像所有童话故事的结尾一样,种种险难已成过往,“从此幸福地活下去”。

第一版面世后,读者反馈,回顾最好包括文艺复兴以来古典学研究的情况,于是第二版增加了第五章。

第二版新增的这一章,大致按国别分为意大利、法国、荷兰和英国等几节分别总结,然后对相当于写本鉴定学的古字体学的兴起与发展,以及新发现的古典文本的几种情形,进行专题介绍。

文艺复兴之后,知识生活中的大事件是马丁·路德推动的宗教改革运动,以及作为反制的罗马教廷的反改教运动。新教和天主教在《圣经》整理出版方面也互相竞争。改信新教的巴黎出版商罗贝尔·艾蒂安1551年出版《圣经》武加大本,首次将全部文本分节标号,为以后各版所沿用,影响巨大。教皇西斯督五世在梵蒂冈排印圣经,颁令文本校勘问题必须提交教皇本人解决,1590年西斯督五世出版拉丁文武加大本为权威本,威胁将改动文字者逐出教会。其继任者克来孟三世于1592年收回未售出的书,出版了另一个颇多相异的整理本,使之成为罗马天主教会的官方文本。一百多年后,英国本特利提议重新整理《新约》,其所要超越的权威本子,是教皇武加大本和所谓“新教教皇”斯蒂芬斯的版本;这个“斯蒂芬斯”,就是罗贝尔·艾蒂安的拉丁文名字。

16世纪中期,意大利皮埃罗·维托利校理亚里士多德《修辞学》时参考了中世纪拉丁文译本,正确论断了古译本的价值,认为直译的、不雅驯的译文,可以用来准确揭示译者所依据的希腊文本。维托利已在一定程度上接近了谱系法。与维托利同时期意大利最有才的学者是弗朗塞斯卡·罗伯泰罗,1557年他出了一本《古籍异文理校法》,是对校勘方法论的第一次讨论,但是其中没有谱系法任何的苗头。

法国的人文主义运动一方面受意大利人文主义运动的影响,另一方面也有法兰西文化的内在驱动。法国第一个伟大古典学家是纪尧姆·比代,著述颇丰。在他的推动下,创立了法兰西学院的前身“皇家学院”。比代认为,古典学更应关切内容上的人文主义而不是形式上的优雅,注重对古代生活进行全方位的透彻理解。16世纪末欧洲古典学执牛耳者有法国二贤:斯卡利杰和卡索邦。斯卡利杰将一个作家或一个主题当作有机整体来研究,对马尼利乌斯的整理为豪斯曼导夫先路;为古代世界的年代进行比较考证,建立了年代学;在校勘方法亦有建树,试图重建一个失落了的原型的细节,让特定文本的历史成为校定文本的重要参照。卡索邦,极勤奋,极渊博,作为一个注释者,用学识来阐明而不是炫耀。

荷兰的古典传统,得益于大学和印书坊。鲁汶大学创立于1425年,1517年同城成立三语学院,使鲁汶成为北欧知识中心。其印书传统可以上溯到很早。16—17世纪,南(安特卫普)有普朗坦,北(莱顿)有埃尔策菲尔。普朗坦最著名的出版物是八卷本《多语版圣经》。1566年普朗坦版贺拉斯,首次以现代模式使用缩略出处。埃尔策菲尔小十二开古典作家丛书,影响巨大。弗朗茨·莫迪乌斯整理了一些拉丁文本,认为对校是文本整理的基本前提。其所辑录的抄本异文,在抄本被毁后,是极为重要的文本证据。16世纪最伟大的古典学家利普修斯,是一流的注释家和校勘家,最大成就是对塔西佗的整理。17世纪后的代表人物则是尼古劳斯·海因修斯,其强项在于对拉丁文诗歌优雅之处的细腻感知(部分来自他自己的诗歌创作实践)。结合推测的技巧、仔细的校对以及广泛阅历所带来的丰富常识,使他成为拉丁诗歌最伟大的校勘家之一。

英国学者理查德·本特利是校勘学历史上泰斗级的人物,不过他热衷理校,一味强调逻辑,是其可訾议者。本特利曾出版小册子《整理新约刍议》,并不奢望将作者文本恢复到手稿状态,其所建议的方法和原则,与后来著名的拉赫曼方法颇有相合。

16世纪初伊拉斯谟校理《新约》时,曾广罗旧抄本,惜乎别择不精。鉴别写本时代早晚的所谓“古字体学”,直到17世纪末才发展起来。契机是耶稣会与本笃会之间的论战,耶稣会士声言本笃会的中世纪特许状是伪作,本笃会士让·马比荣(1632—1707)致力于研究中世纪特许状数年,撰成《文书学》一书,总结出中世纪文书真伪的判定标准,以证其真。马比荣的同事蒙弗贡运用这一套原则和方法研究希腊古抄本书,撰成《希腊古字体学》。

文艺复兴以来,古代文本时有发现,主要有以下几种情形。一是借助化学试剂释读出传世重写本的下层文字;二是在埃及出土纸草古卷;三是偶然发现的其他抄本;四是铜器、刻石上的铭文。甚至庞培古城墙壁上的一处涂鸦题写,也可以成为校勘的证据。

第二版新加的这一章没有专门介绍文艺复兴以来德国古典学的进展。这并不是因为文艺复兴以来德国在古典学方面乏善可陈,而是恰恰相反,19世纪德国古典学在文本校勘方面有非常重要的推进,这一方面的内容已见于第一版就有的最后一章。

▴

普法伊费尔《古典学术史》对文艺复兴以来古典学的进展也有重要论述,唯其对于德国似乎着墨偏少

伴随着古典文本传承的历史,有古典文本校勘整理的历史。经过历代学者的整理实践和理论探讨,西方校勘学发展出了堪称科学的理论,也总结出了一些行之有效的经验法则。

通向科学校勘的第一步,是拒绝将通行本作为讨论的基础。这第一步,是在《圣经》校勘领域迈出的。《圣经》通行本历来得到近乎神圣的认可。1721年本特利提出完全依据古抄本和武加大本推出一个《新约》整理本,宗教界狃于成见,未得施行,一百多年后,拉赫曼整理本(1831)的出现才算有所推进。数十年间,类似的方法渗透到古典文本校勘领域,沃尔夫等一再重申,任何校勘文本都要以抄本作为基础。

通过比对异文梳理所有存世抄本的谱系的方法,又被称为“拉赫曼方法”。其实并非拉赫曼首创,前人已多有贡献。人文主义时期,波利提安已认识到“剔除过录本”这一原则,1508年伊拉斯谟则已提出类似于“原型”的概念,1577年斯卡利杰提出古典文本中世纪原型的概念,为未来的突破指示了方向。18世纪《新约》校勘再次革新,本格尔对抄本进行分组系联,画出可据以取舍异文的谱系图。陆续有学者采取这种方法取得不同程度的成功。1830年拉赫曼在为自己的《新约》校勘工作设计方法时对本格尔的方法进行了细致表述,1831年聪普特画出了第一个古典文本谱系图,几年后里奇尔和马德维希在实践中进一步完善了这种方法。

谱系法理论的经典表述是保罗·马斯的《校勘学》。谱系法的基本原理是,共同的讹误显示共同的来源,循此以推,可以根据“连接性讹误”和“区分性讹误”来建构谱系。

谱系法有其局限。其有效的前提是所有的传承都纯洁如处子,亦即只对着一个范本抄写。然而事实并非如此,抄写中往往会校以他本。甚而至于,存世所有抄本都来自古代末期或者中世纪早期的某单一写本(原型)的这一假定本身就存在问题,有些晚出抄本可能有更古老的来源。另外,古代作者在其作品行世后可能修订原稿。所有这些,都是谱系法无法解决的问题。

▴

《西方校勘学论著选》收录了保罗·马斯《校勘学》及其他对谱系法有所反思和发展的论文

当校勘者面对两个难以决断的异文时,往往诉诸一个原则,称作“何者来自何者”。也就是说,从哪一个异文变为另一个更能得到合理的解释。由这一总的原则推导出几个法则,分别是:“难的异文更可取”“短的异文更可取”“鄙俗的异文更可取”。因为抄写者在抄写的过程中更有可能(有意无意地)改写他认为的难解词语、补足他感觉到的阙失文字并将污秽鄙俗的措辞改为雅饬的措辞,而不是相反。在实际运用中这些法则有泛化之虞。

当然,像中国校勘学传统一样,西方校勘学家也对误例进行了归纳,大致如下:(1)形近而讹;(2)拼写和发音变化所致讹误;(3)脱文,一般有跳读致脱和整行脱漏两种;(4)衍文;(5)舛倒;(6)涉上下文而误;(7)基督教思想的影响;(8)抄写者有意改动。

另外,不同性质的文献,对文本的正确有着不同的要求。技术文献,如烹饪手册,重在实用,在传播中其文本会与时俱进。通俗文学如民间故事或者演义在流传中文本也会不断发生变化。这些传播中的文本嬗变,不应视为讹误,在校勘整理时要进行另外的对待。

由于科学技术的进步,西方校勘学也有了新的发展。比如校勘的核心,是对作者用语习惯的掌握,近些年语料库技术加上电子计算机的应用,在这方面已经取得了相当大的进展。

陈登原《古今典籍聚散考》(下称《聚散考》)与《抄工与学者:希腊、拉丁文献传播史》主题近似。陈书初版于1936年,至今仍是中国典籍流传史方面无可替代的名著。这里以陈氏《聚散考》作为对照,谈一谈《抄工与学者》的几个特点,并对中西典籍流传史略加比较。

陈书分“政治卷”“兵燹卷”“藏弆卷”“人事卷”四个部分梳理中国典籍聚散的史实,将影响典籍流传的不利因素归结为四个方面:统治者的禁毁,战争的破坏,藏者秘惜使流传难继,人工保护不力致遭水火虫蛀之害。故而该书又名《艺林四厄》。

这“四厄”在西方典籍流传史上当然有不同程度的表现,《抄工与学者》也有所述及。兵燹方面的极端例子是1204年第四次十字军东征对君士坦丁堡的洗劫,藏书受损极为严重,许多古典文本就此灭失无存。(第72页)相比于政治方面秦始皇焚书的极端例子,西方亦有教会审查和禁毁异教书籍之说,但实际情形要轻微得多。(第50—53页)中国典籍流传史上常见藏家秘惜现象,在西方却几乎是相反的情形。胡适《校勘学方法论》比较中西校勘学传统时曾指出,“欧洲很早就有大学和图书馆,古本的保存比较容易,校书的人借用古本也比较容易”。《抄工与学者》对欧洲图书馆的历史进行了梳理,认为公私图书馆的保藏,是古典文本得以流传的关键。(第26页)罗马共和国时期卢库卢斯(公元前2至前1世纪)将抄掠聚敛而来的大量私人藏书对公众开放,“想用的人都可以用”。(第23页)至于藏书几乎都会面对的水火虫蛀等偶然意外情形,《抄工与学者》并没有特别论及。

关于典籍流传史的影响因素,《聚散考》总结为“四厄”,《抄工与学者》则梳理为“三关”。

第一个关口是图书材料和形制的变化。欧洲古代用于图书生产的书写材料是纸草,标准形制是卷轴。2至4世纪书写材料过渡到皮纸,标准形制过渡到册叶。羊皮纸的坚固不坏是西方古典文学得以留传的一个关键因素。(第35页)随着图书材质和形制的变化,古典文本逐渐从一种形式转移到另一种形式。罕僻之书未能实现转移,便随着纸草卷轴的朽坏(纸草一般保存年限为三百年)而灭失。

第二个关口是字体的变化。因应图书材质和形制的变化,书写字体也在发生变化,希腊文从安色尔字体演化为对羊皮纸的利用更加经济的小写字体。9世纪安色尔字体的希腊文图书逐渐转写为小写字体。“几乎所有作家的文本穷溯其源最终都是仰赖于一本或者几本在这一时期或者稍晚用小写字体所写成的书。”(第60页)拉丁文也从罗马草体等早期字体逐渐发展成为加洛林小写字体,成为西欧的规范字体。用这种“易识且悦目的形式呈现古典文本,对于其幸存一定起到了非常重要的作用”。(第96页)在查理曼帝国时期,“所有能找到的古代典籍(用醒目的大写体抄写)的抄本,常常被迅速转写为小写体的抄本”。(第99页)

第三个关口是文学风尚的变化。大众阅读兴趣的变化,可以说是文本流传的终极关口。欧洲有所谓重写本,也就是将旧的羊皮纸写本书的字迹刮去后再用来抄写其他文本。《抄工与学者》以重写本为例讨论古代图书的通常遭际:“文本澌灭,不是因为异教作家受到攻击,而是因为没有人对它们有阅读兴趣。而羊皮纸非常宝贵,不能任其承载过时的文本。”(第86页)当然,大众阅读兴趣的变化,无疑与宗教统治、学校教育密切相关。文本从一种载体向另一种载体转移,从一种字体向另一种字体转写,前面两个关口能否顺利通过,往往与读者的兴趣相关。

古代典籍,有双重属性,一是物质性(materiality),一是文本性(textuality)。可以说,《聚散考》侧重于物质性。《抄工与学者》侧重于文本性。

《聚散考》卷首将古籍散佚之害分为亡、残、讹、误四种情形。整部书基本上只论及“亡残”,鲜少言及“讹误”。关于散佚事件的责任,聚焦于破坏者(独夫、兵匪)和收藏者。

《抄工与学者》也述及“亡残”,但更侧重于“讹误”,所以最后一章是“校勘学”。关于传播事件的责任,聚焦于抄写者、读者和学者。这从书名所揭“抄工与学者”以及《序言》所言“展示古代和中世纪的读者或学者在何种程度上与古典文本的保存和传播相关”,不难看出。

对于原书揭明的目标读者——西方古典学的学习者(当然包括对相关学问感兴趣的中国读者)——来说,这本书的价值已见前述。关于所谓“希腊伪史”的网络讨论,辩护者屡屡提及这本书,作为决定性证据。这些已无须多言。这里谈谈对于那些对中国古典文献学以及相关学科感兴趣的读者来说,这本书有什么价值。

近些年,倡议建设“中国古典学”的呼声很高,开了不少研讨会,也发表了不少文章。从事中国古典文献研究的学者对此进行了很认真的思考,提出了一些中肯的见解。廖可斌先生、刘玉才先生都指出,西方古典学的诞生和发展,主要是西方文明曾出现断裂造成的,中国古典文化传承发展的历史没有黑暗中世纪,与西方有极为重要的不同,所以对西方古典学的概念和理论不能直接借用,而是要学习借鉴,要将西方古典学的理论方法与中国古典研究的实践有机结合(《中国古典学》,中华书局,2020年,第20—31页)。我想,抱持着借鉴西方古典学的目的,最适合中国古典文献学及相关学科研究者阅读的书,就是这本《抄工与学者》了。

中西古典文本传承史的不同,除了西方曾有黑暗中世纪这个思想文化史上的不同之外,还有一个技术发展史上的不同。中国大约从10世纪开始,雕版印刷书逐渐取代抄写书,西方则是从15世纪开始谷登堡金属活字印刷逐渐取代抄写书。这个技术史上五百年的时间差,造成了中西古典文本考证的一个重要差别。中国古典文献现存最早证据基本上是宋刊元椠,宋刻本所依据的抄本已不复存在(当然,近年战国秦汉各种写本时见出土,但是对于传世文献的校勘并不构成直接证据)。西方古典文献的存世证据则主要是抄本。17世纪以后西方发展出了鉴别抄本时代早晚、地域归属的所谓“古字体学”,也称“写本学”(manuscripts studies)。中国古典文本古抄本很少,文本证据绝大多数是古代雕版印刷本,中国学者鉴别版本时代早晚和地域归属,发展出了“版本学”。

张涌泉先生近年推出《敦煌写本文献学》(甘肃教育出版社,2013年)一书,提出,“写本文献学是一门亟待创立的新学问”,而“敦煌文献写本文献学”是“写本文献学的基石”。这无疑是非常正确的。可以补充的是,西方源远流长而又深刻系统的“古字体学”或者“写本学”,对于亟待创立的中国“写本文献学”,无疑具有重要的参考价值。

《抄工与学者》提供了西方古典文献的基本知识,对于开展中西古典文献的具体比较研究具有重要参考价值。《中国语文》2015年第6期发表了一篇比较中国和欧洲古典文本标点的论文,文中提到,“欧洲字母文字和汉字不同,单词与单词之间必须有空隙……”这显然是以今例古的想当然。《抄工与学者》提到,古代纸草卷上,文本的书写没有进行词的切分。(第4页)而且,从书前所附图版,可以清楚地看到,早期写本既没有标点,也完全没有词的切分,与中国典籍古代写本和印本的情况颇为近似。

西方古典文本是不少学科研究的资料来源,如果不了解古典文本的传播历史,也会影响我们对相关学科领域的认识。表现之一是相关学科基本论著的中译本存在不少错误。

布龙菲尔德《语言论》17.9最末有一段讨论到,利用传世文献研究古代语言时,应注意文献传抄过程中可能出现的讹误。中译本(商务印书馆,2017年,第415页)作:

然而大部分的文献是写在不耐久的材料上的,经过辗转抄录才传到今天。希腊文和拉丁文著作的稿本始于中世纪,往往起自中世纪的晚期和近代的早期;只有些零星片段保存在埃及沙漠里的纸草上。我们如果保存一件古文的同时代的稿本,如阿尔弗雷德大帝所译格列高里教皇的《牧人训导篇》(Pastoral care)现存的哈顿(Hatton)抄本,那是罕有的幸运。誊录员不仅抄写时免不了错误,特别是他们遇到原文里不理解的地方,甚而至于妄加更动,试图给语言加工或者篡改内容。古代文书的研究,所谓古文字学(paleography),以及根据一件或几件不完整的抄本重建古原文的技术,所谓古诗文评注(textual criticism),已经分别发展为不同的科目了。不幸得很,诗文评注家有时缺少语言学知识;我们现有的古诗文印刷版本也许遗漏了稿本中饶有语言学价值的形式。

这一段译文,颇多错误。

“希腊文和拉丁文著作的稿本始于中世纪,往往起自中世纪的晚期和近代的早期;只有些零星片段保存在埃及沙漠里的纸草上”一句,前后抵牾,语意含混。可译为:“现存希腊、拉丁典籍的抄本,皆自中世纪以还,往往属于中世纪晚期甚或近代早期;埃及沙漠古纸草卷所存,只是零缣断简。”

Paleography,可译为“古字体学”,这里的意思是manuscript studies,即“写本文献学”,或者说“写本版本学”,与致力于出土文献释读的“中国古文字学”,其实是有所区别的。Textual criticism,译为“古诗文评注”实在荒谬,应译“校勘学”。《抄工与学者》有一节的题目是“古字体学的起源”,有一章的题目是“校勘学”,可以参看。西方写本学和校勘学发展成为不同的学科分支,与中国古典文献学中分出版本学与校勘学,情形大致相当。

最后一句不知所云,可译为:“不幸的是,有些校勘整理者缺乏语言学知识,故而我们手头的古代文本的校勘整理印刷本,可能并没有反映旧抄本中所见的、具有语言史研究价值的一些形式。”

可以说,对于国内学界正在开展的关于古典文本的各个方面的研究,《抄工与学者:希腊、拉丁文献传播史》都有重要的参考价值。希望这个修订译本,能够为这方面的参考借鉴提供便利。

第一章 古代 1

第一节 古代的书 1

第二节 缪斯宫图书馆与希腊化时期的学术 6

第三节 其他希腊化时期的研究 19

第四节 罗马共和国时期的图书和学术 22

第五节 帝国初期的发展 31

第六节 2 世纪的复古风 37

第七节 纲目和注 40

第八节 从卷轴到册叶 43

第九节 4世纪西罗马帝国的世俗世界与基督教世界 46

第十节 跋识 49

第二章 东方希腊文化 56

第一节 罗马帝国的学术与文学 56

第二节 基督教会和古典研究 61

第三节 拜占庭时代早期 66

第四节 希腊文本在东方 70

第五节 9 世纪的文艺复兴 74

第六节 拜占庭时代晚期 82

第三章 西方拉丁文化 99

第一节 黑暗时代 99

第二节 爱尔兰和英格兰 107

第三节 盎格鲁—萨克逊传教士 112

第四节 英伦岛对古典文本的影响 113

第五节 加洛林复兴 115

第六节 加洛林小写体的发展 118

第七节 加洛林图书馆与拉丁古典 119

第八节 加洛林学术 127

第九节 加洛林的黄昏 133

第十节 卡西诺山的重振 137

第十一节 12 世纪的复兴 138

第十二节 经院哲学时代 143

第十三节 中世纪西方的希腊文本 148

第四章 文艺复兴 153

第一节 人文主义 153

第二节 最早的人文主义者 156

第三节 人文主义的巩固:彼特拉克和他那一代人 160

第四节 科卢乔 • 萨卢塔蒂(1331—1406) 168

第五节 发现的伟大时代:波焦(1380—1459) 170

第六节 15 世纪的拉丁古典学:瓦拉与波利提安 177

第七节 希腊文学习:外交官、流亡者以及图书收集者 185

第八节 15 世纪的希腊古典学:贝萨里昂和波利提安 190

第九节 希腊文本的首印本:阿尔都斯·曼纽修斯和马库

斯·穆苏鲁斯 196

第十节 伊拉斯谟(1469—1536) 202

第五章 文艺复兴以来学术研究的几个方面 208

第一节 反改教运动与意大利文艺复兴盛期 208

第二节 法兰西人文主义和古典学的开端 218

第三节 16—17 世纪的荷兰 229

第四节 理查德·本特利:古典学和神学研究 239

第五节 古字体学的起源 244

第六节 文艺复兴以来文本的发现 248

第七节 余论 262

第六章 校勘学 268

第一节 引言 268

第二节 校勘学理论的发展 269

第三节 对校的谱系法理论 272

第四节 谱系法的局限 275

第五节 具体抄本的早晚和优劣 278

第六节 间接传承 280

第七节 其他基本原则 284

第八节 误例 285

第九节 传播中的嬗变:技术文献和流行文学 304

第十节 校勘记凡例 309

第十一节 结语 312

书刊名称缩写对照表 315

注 文 318

抄本索引 401

一、抄本 402

二、纸草 420

综合索引 422

图版说明 449

译后记 456