|

编者按

2020年适逢紫禁城建城600周年,今年春季学期,文研院协同北大艺术学院、故宫研究院共同开设“中国古代书画鉴定与鉴藏”课程,由故宫博物院研究员王连起、故宫博物院副院长赵国英、故宫博物院副研究馆员段莹担任主讲。该课程主要围绕中国古代书画鉴定与鉴藏进行讲授,培养学生对古代书画名家名作和鉴藏研究方法的认识,提高艺术素养。

今日推出《艺术史上独一无二的赵孟頫》一文,原文系“文汇学人”公众号根据故宫出版社对王连起先生的采访视频编辑整理而成,特此转载,以飨读者。

艺术史上独一无二的赵孟頫

赵孟頫与董其昌

赵孟頫可以说是中国艺术史上独一无二、空前绝后的全才。我讲的艺术史,主要是书画。书法上,楷书四大家颜柳欧赵,前三位都是唐朝的,只有赵孟頫是唐以后的。另外,《元史》本传说赵孟頫,“真草隶篆无不冠绝古今”。他扭转了宋人书法只写行书,不能写工楷,更没有什么人写篆隶的情况。是赵孟頫把真草篆隶都恢复了,让整个元代的书坛丰富多彩。

在“全才”这点上可以讲一个笑话。1992年,美国堪萨斯董其昌大展,方闻先生的两个得意学生在辩论,是赵孟頫高还是董其昌高。我的老师徐邦达先生在场,他是偏爱董其昌的,他就瞪着眼看我怎么说。我避开了直接评论,借我的老师的师兄发言说:看画要从两个角度,深度是指格调气韵品味,这个比较虚;如果不好比的话,广度是可以比的,书法是真草隶篆,绘画是山水人物花鸟,包括鞍马——赵孟頫不单画马,还能画羊。这时候推崇赵孟頫的那位先生一举手说,我宣布我胜利了。因为大家知道,董其昌只能画山水,书法只能写楷书行草。

赵孟頫的书画是靠他那支笔,董其昌的书画,除了靠笔,还要靠他那嘴,包括傅山也是,他们都做自我宣传。在书法上,董其昌大半辈子一直在跟赵孟頫较劲,但最后也讲赵孟頫是“书中龙象”,什么意思呢?过去我们讲“右军如龙,北海如象”,意思是说赵孟頫兼得王羲之(右军)和李邕(北海)的成就,另外还说赵孟頫“超唐迈宋,直接右军”,这个评价可以说前无古人。

另外,在绘画上,董其昌的“南北宗论”里,“南宗”没有赵孟頫,因为放进去势必压在他自己头上;放进“北宗”他还不敢。但董其昌建立南宗绘画,给他提供最有力支持的就是赵孟頫。董其昌将王维溯为南宗的祖宗。而要找王维的作品,根据就是“像赵孟頫”。那么反过来说,为什么像赵孟頫的就是王维的?因为董其昌认为赵孟頫学的王维。——就是这样的论证法。此外,最能体现南宗的,是董源、巨然和元四家。而董其昌说,元四家都是赖赵孟頫提醒品格。

简单来讲,赵孟頫对中国绘画的贡献,就是改造了山水画的两大派,李郭和董巨。怎么改造的?两个字,“省减”。让文人可以操纵、可以执行、可以画。其实,在南宋,绘画已经出现“省减”,如禅画。但这种“省减”少了笔墨趣味。赵孟頫虽然省减了,里面却还是有书法的笔墨韵味。这跟南宋禅画的省减,是不一样的。赵孟頫的《水村图》《鹊华秋色图》,改造的是董巨,他的《双松平远图》《重江叠嶂图》,改造的是李郭。改造之后呢,跟董巨、李郭是天壤之别。

第二,如《枯木竹石图》这样中国画特有的君子类题材,是世界其他地方没有的。这跟精神、思想有关。在这类画里,赵孟頫完成了一个文人的书法用笔,就像他最有名的诗里写的:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。若也有人能会此,须知书画本来同。”这里的“书画本来同”,不是指书画同源。书画同源是指最早的人类创字。他是指书画的“同法”,和启功先生讲“同核”,都是用笔的问题。这一点可以说是空前绝后的。

本次展览中的重要展品

《水村图》

这张画是赵孟頫继承、改革、省减北宋画的一个典型代表。近处是一些坡石、杂树,远处是一些远山,后面是他画画的日子和款子。一个月以后,钱德钧把这幅画裱起来,赵孟頫又重新题了几行字,换了笔,写了非常郑重的行书。

所以这张画和董源、巨然的画一比,就非常少见。第一,他画画有古意,“没有古意,虽工无益”。第二,“逸笔草草,不求形似”。他的“逸笔草草”的思想到了倪云林、黄公望,就更省减。这给明清的文人画指了一个可行的实践方向。

《人骑图》

赵孟頫的鞍马,主要是学唐人。他在自己的题里讲到,跟近人是不一样的。这里也有一个故事。我曾经问过启功先生,为什么赵孟頫的书法非常谦虚,他说鲜于枢,“无佛处称尊尔”——意思是我比鲜于枢差多了。他给人诗集作序,里面有句诗“书法当年雅子昂”,他说,把这句改了,学书法当追配古人,学我算什么。

但是对画,他非常自负。他讲,跟近人不一样,他借郭天锡的话,“已出曹韩之上”。我问启功先生为什么,先生说,他书法上再谦虚,也没人超过他了。画儿,这手术动得太大了,把李郭和董巨省减到这个地步,他心里头不踏实。另外,他画画还是没有书法那么自信。后来我开个玩笑:还是王孙理解王孙呐。

也就是说,他自己对书法和绘画,看法是不一样的。《人骑图》,人物和马,确实都有古意。这个其实在鉴定赵孟頫的绘画上,也是一个根据。画得比较俗的,马比较瘦的,画李公麟以后的马的,那都不是赵孟頫。这里头贯穿他的“不求形似”,“贵有古意”。他的人物也是,很肃穆,很端庄。《人骑图》很木讷,“木讷近仁”,画得活灵活现,就不是赵孟頫。

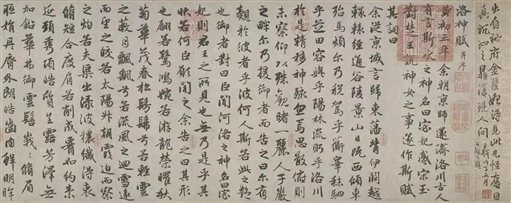

《洛神赋卷》

我讲书法,从来不讲帖学和碑学这个概念,我的老师徐邦达和启功先生,也从来不讲碑学、帖学。这个概念已经非常深入人心了,但这是一个伪命题。这是晚清人,包世臣、康有为弄出来的,但是他们实际上自己也没有遵守。包世臣讲碑学帖学,但他偷偷地在学《十七帖》;康有为书法里头贯穿金石气,学的是陈抟老祖。这个都是晚清看不到真迹造成的。

帖,是墨迹。碑,最早也都是墨迹——古人讲“书丹上石”,用朱砂写在石头上,还是墨迹。到了南宋、元代,包括赵孟頫,都是在书斋里写好,再拿去刻。所以,碑学、帖学的概念是不成立的。

赵孟頫写《洛神赋》,也用小楷,十三行的墨迹,先九行后四行,就归了赵孟頫。但是,大家看到传世的赵孟頫的真迹《洛神赋》,多数是行书,实际上是将《洛神赋》文章里婉转、婀娜的审美体现在书法里。

赵孟頫书法和别人最大的区别就是有生气,见笔法。即便是写碑,也能看到他用晋唐笔法——写碑版的端正庄严的书法,依然有活气。不是所谓的那些,尤其从明朝人开始,写阁帖写出的枣木板气,死猫瞪眼的。那些所谓写晋唐小楷的,像祝枝山、王宠、傅山,楷书的比划都不连。那是因为拓本拓到后来,刻的痕迹浅了,像脱骨扒鸡一样。“木”字的撇捺跟“八”一样,没有交叉,没有生气。赵孟頫写刻本也好,也是在努力恢复它的笔法。这一点是赵孟頫比别人高明的地方。

故宫博物院在宋元书画上的优势

人们似乎都有这样的认识:过去故宫藏的好的文物,都被台北故宫拿走了。讲到宋画,人们都会说范宽《谿山行旅图》,郭熙《早春图》,这些都是台北故宫的藏品。但是我们故宫博物院也有铭世绝品,像《清明上河图》;展子虔《游春图》年代更早,还有王希孟的《千里江山图》,赵伯驹《江山秋色图》等等。这些东西世人知道得比较少,甚至不知道,这就是我们展览的宣传、出版做得不到位造成的,特别是研讨会,没有跟上。

举个例子,比较一下两岸故宫在美国的展览。我们在“文革”后很长一段时间内,都办晚清帝后生活展、综合展,且都是在一些小城市、小博物馆,这在美国没什么影响,也没有出什么像样的图录,更谈不上开研讨会。而台北故宫,几年就办一次大展,都在大的博物馆、知名大学,都要开大型研讨会,这样,那些出席研讨会的专家、学者、教授们,就变成了台北故宫的宣传员。距离就这样拉开了。

方闻先生曾说,明清画在我们这儿不稀罕,我们要的是宋元展。但可能《文物法》有规定,不能将宋元画集中地拿到国外展出。而在国内,也基本上很少开研讨会,不出展览图录,结果影响就小了。

两岸故宫都是清宫的旧藏,实际上是一家人。但讲到藏品,确实是各有优势。就书法来讲,兰亭唐摹本都在故宫。“三希”中,只有王羲之的《快雪时晴帖》在台北故宫,王献之的《中秋帖》和王珣的《伯远帖》都在故宫。最早的文人书法,陆机的《平复帖》也在故宫。所以,最有名的宋人书法苏黄米蔡,应该承认,其中东坡的字,故宫藏得不如台北故宫;其他的都在伯仲之间。好东西,比如黄庭坚的,台北故宫有《松风阁诗》,我们有《诸上座帖》;米芾38岁时写的两个最著名的帖《蜀素帖》《苕溪帖》,一个在台北故宫,一个在故宫。

我想故宫博物院在十年内,可以办三个大展。一个是兰亭大展,完整的兰亭八柱都在我们故宫。摹本、拓本方面,我们的优势非常明显。固然柯九思藏的《定武兰亭》在台北故宫,但其他的宋拓,我们故宫不说别的,就是南宋宰相游似藏百种兰亭里,就有八种。其中薛绍彭刻的唐硬黄本,从他的似真和艺术价值来讲,应该是超过定武兰亭本的。但是,我们搞碑帖的人在这方面没有宣传。世人就更不知道了。

第二可以办的,是《千里江山图》和中国的青绿山水画展。从展子虔《游春图》,一直到元代、明清的好的青绿山水,都可以展。

第三可以选元代的书法、绘画。因为我们元代的书画从质量和数量上,都超过台北故宫。简单举一个例子,赵孟頫写碑,包括残的,故宫延庆院残稿就有11个,台北故宫一个都没有;写碑,我们故宫赵孟頫的墨迹有4个。这些跟文物南迁、溥仪盗宝都有关系。文物南迁时,鉴定专家眼力不高,带走了很多伪品。台北故宫藏的赵孟頫的绘画轴子,28件中只有一件是真的,还有一件混到宋人无款。

再有,溥仪出宫之前,盗走了1200件卷册。这些东西都是宋元画的精品。要知道,中国古代的绘画、书法,特别是书法,轴子非常少,宋人的轴子只有一件,元人的轴子也不超过五六件,大部分都是卷册。溥仪带走的1200多件都是卷册,后来其中800多件陆续被国家博物馆收回。

|