|

“故宫与故宫学”系列第1讲·文研讲座157

2019年11月29日晚,“故宫与故宫学”系列学术活动第一讲、“北大文研讲座”第一百五十七期在北京大学第二体育馆B101报告厅举行,主题为“故宫文物南迁及其意义”。故宫博物院故宫研究院院长,原文化部副部长、故宫博物院院长郑欣淼主讲,文研院院长邓小南主持。故宫博物院院长王旭东、副院长赵国英,北京大学党委副书记叶静漪出席活动,三百余名师生到场聆听。

10月20日,北京大学与故宫博物院、敦煌研究院签署战略合作协议,进一步加强三方在学术研究、人才培养等方面的交流合作。本场讲座为北京大学与故宫博物院建立学术合作机制后在校内举办的首场讲座,受到相关领域学者、师生的高度关注与热烈支持。讲座开始前,叶静漪副书记和王旭东院长先后致辞。叶静漪书记指出,双方在传承民族优秀传统文化有深刻的自觉、广泛的共鸣和良好的合作前景,希望双方能够抓住战略机遇,在文物研究、科学保护、文创开发等领域展开制度化、常态化的交流。王旭东院长指出,北大与故宫无论是在历史上还是当下都有着深远的合作传统。希望在“故宫与故宫学”系列讲座的影响下,越来越多的北大师生能够关注中国文化遗产的保护和传承,从而更好地理解文化遗产中的人文价值,真正树立文化自信,将故宫学研究推向新高度。

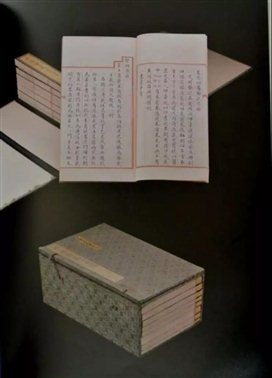

.png) 随后,讲座正式开始。郑欣淼教授首先对故宫文物藏品的意义进行了说明。所谓“故宫文物”实际上指的是清宫文物,主要包括两类:其一是传统文物,如铜、瓷、书画、文玩等工艺品;其二是反映宫廷典章制度及日常文化生活、衣食住行的实用之物,如皇帝的宝座、玉玺等。故宫文物藏品的多样性,很大程度上得益于中国古代皇室收藏文物珍品的传统,而这与王朝“奉天承运”的统治合法性密切相关。清乾隆皇帝更是将宫廷收藏推向高峰,他不仅收藏了大量珍稀工艺品,更是将其进行了全面整理和编目,形成了《秘殿珠林》、《石渠宝笈》等诸多藏品名录。这实际上是在知识体系建构的基础上重新解读艺术作品,起到了知识传承的作用。总体来说,故宫文物藏品至少有以下几方面的意义。第一,故宫文物是中华文明的物质载体。故宫文物内容广泛,涵盖了古代文化艺术品的所有门类,完整记录了各类文物从萌生、发展到鼎盛的发展历程,是五千年来中华民族绵延不绝的历史长河的见证和缩影。第二,故宫文物是众多重大历史事件的反映。例如故宫所藏的金嵌珊瑚松石坛城,是顺治九年(1652)五世达赖喇嘛进京朝觐顺治皇帝时所献,此次进京确立了达赖喇嘛的西藏佛教领袖地位;再如马戛尔尼访华所带的各式礼品,生动展现出18世纪欧洲与中国在物质生活、外交礼仪、文化观念等方面的鲜明分野,本次访华也深刻影响了中国和世界近代史的发展进程。郑欣淼教授强调,世界上许多著名的博物馆展出的藏品来自文明古国,而与本国历史文化并无必然联系;而故宫文物最大的特点在于,它们就是中华民族世世代代创造积累的,与本民族的历史文化高度关联,反映了中华文明一脉相承的辉煌历程。 随后,讲座正式开始。郑欣淼教授首先对故宫文物藏品的意义进行了说明。所谓“故宫文物”实际上指的是清宫文物,主要包括两类:其一是传统文物,如铜、瓷、书画、文玩等工艺品;其二是反映宫廷典章制度及日常文化生活、衣食住行的实用之物,如皇帝的宝座、玉玺等。故宫文物藏品的多样性,很大程度上得益于中国古代皇室收藏文物珍品的传统,而这与王朝“奉天承运”的统治合法性密切相关。清乾隆皇帝更是将宫廷收藏推向高峰,他不仅收藏了大量珍稀工艺品,更是将其进行了全面整理和编目,形成了《秘殿珠林》、《石渠宝笈》等诸多藏品名录。这实际上是在知识体系建构的基础上重新解读艺术作品,起到了知识传承的作用。总体来说,故宫文物藏品至少有以下几方面的意义。第一,故宫文物是中华文明的物质载体。故宫文物内容广泛,涵盖了古代文化艺术品的所有门类,完整记录了各类文物从萌生、发展到鼎盛的发展历程,是五千年来中华民族绵延不绝的历史长河的见证和缩影。第二,故宫文物是众多重大历史事件的反映。例如故宫所藏的金嵌珊瑚松石坛城,是顺治九年(1652)五世达赖喇嘛进京朝觐顺治皇帝时所献,此次进京确立了达赖喇嘛的西藏佛教领袖地位;再如马戛尔尼访华所带的各式礼品,生动展现出18世纪欧洲与中国在物质生活、外交礼仪、文化观念等方面的鲜明分野,本次访华也深刻影响了中国和世界近代史的发展进程。郑欣淼教授强调,世界上许多著名的博物馆展出的藏品来自文明古国,而与本国历史文化并无必然联系;而故宫文物最大的特点在于,它们就是中华民族世世代代创造积累的,与本民族的历史文化高度关联,反映了中华文明一脉相承的辉煌历程。

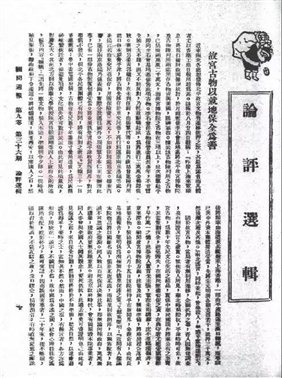

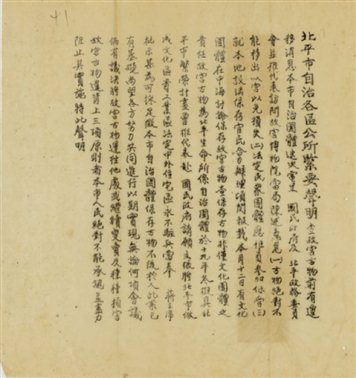

接着,郑欣淼教授详细介绍了故宫文物南迁的经过。故宫文物南迁是故宫博物院乃至中国文博事业发展史上的一件大事,南迁自1933年开始,以1958年最后一批文物北返为止,历经25年,迁移文物共计19492箱72包8件。然而,这一历程并不是一帆风顺的,在故宫文物南迁消息初见报端时,就引发了当时社会上长达半年的争议和分歧。反对者以社会团体、文化名流为主,其意见主要有三:其一,认为大敌当前,政府首先应保护土地和人民,现在如此重视古物,不过是因为它们更加值钱罢了;其二,认为文物运出北平会加剧人们对日寇入侵的恐慌,引发社会动荡;其三,认为故宫文物与北平市有着不可分离的关系,不应单独迁出。鲁迅就曾在《申报》上发表《崇实》一文,反对故宫文物南迁:“倘说,因为古物古得很,有一无二,所以是宝贝,应该赶快搬走的罢。这诚然也说得通的。但我们也没有两个北平,而且那地方也比一切现存的古物还要古。”北平市自治区各公所也曾发表声明,称“故宫文物为北平生命之所系”,坚决反对故宫文物迁往他地保管。而支持者则认为,日本侵略野心不会终止,如侵略势头继续南下,则会殃及平津,因而必须未雨绸缪,采取果断措施,将文物运至安全地带。最后,仍以支持之声占据主导,故宫文物南迁才得以顺利开始。据故宫博物院所藏文稿记载:“现在本院新库方告落成,正集中新库。择其最要数千箱,佥议必要时期分别装送北平交民巷及天津、上海租界区域,暂为安顿,再策万全。” 接着,郑欣淼教授详细介绍了故宫文物南迁的经过。故宫文物南迁是故宫博物院乃至中国文博事业发展史上的一件大事,南迁自1933年开始,以1958年最后一批文物北返为止,历经25年,迁移文物共计19492箱72包8件。然而,这一历程并不是一帆风顺的,在故宫文物南迁消息初见报端时,就引发了当时社会上长达半年的争议和分歧。反对者以社会团体、文化名流为主,其意见主要有三:其一,认为大敌当前,政府首先应保护土地和人民,现在如此重视古物,不过是因为它们更加值钱罢了;其二,认为文物运出北平会加剧人们对日寇入侵的恐慌,引发社会动荡;其三,认为故宫文物与北平市有着不可分离的关系,不应单独迁出。鲁迅就曾在《申报》上发表《崇实》一文,反对故宫文物南迁:“倘说,因为古物古得很,有一无二,所以是宝贝,应该赶快搬走的罢。这诚然也说得通的。但我们也没有两个北平,而且那地方也比一切现存的古物还要古。”北平市自治区各公所也曾发表声明,称“故宫文物为北平生命之所系”,坚决反对故宫文物迁往他地保管。而支持者则认为,日本侵略野心不会终止,如侵略势头继续南下,则会殃及平津,因而必须未雨绸缪,采取果断措施,将文物运至安全地带。最后,仍以支持之声占据主导,故宫文物南迁才得以顺利开始。据故宫博物院所藏文稿记载:“现在本院新库方告落成,正集中新库。择其最要数千箱,佥议必要时期分别装送北平交民巷及天津、上海租界区域,暂为安顿,再策万全。”

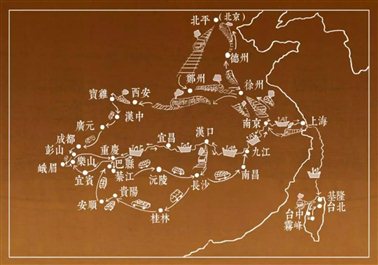

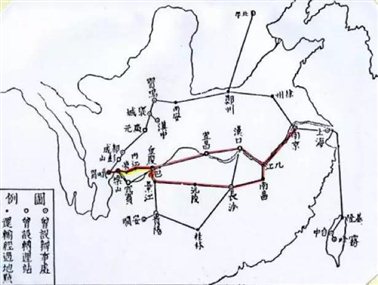

故宫文物南迁历程跨越20余年,先后经历了南迁、西迁、东归、迁台、北返等多个阶段。其间虽时有波折,但在政府的支持和全体故宫人的共同努力下得以圆满告终。值得注意的是,由故宫博物院院长马衡主持编印的“存沪文物点查清册”,全面点查了存沪文物和留平文物,保证了故宫文物在南迁过程中得以按要求严格有序地进行。1933年2月7日,首批文物起运迁往南京朝天宫保存库。然而仅四年之后,日本帝国主义先后在北平和上海发动“七·七事变”和“八·一三事变”,中日战争全面爆发,南京形势日益紧张。故存放在南京库房的南迁文物又分三路避敌西迁。西迁分三路有序展开:南路自1937年8月开始运往长沙,后改迁贵阳、安顺、重庆,运送文物共计80箱,皆为南迁文物的精品,其中大部分参加过英伦中国艺术国际展览会;中路自1937年11月开始,经水路运往重庆,后改迁乐山,运送文物规模最大,共计9000余箱;北路自1938年2月开始,经陆路运往陕西,后向成都、峨眉转移,运送文物共计7000余箱。西迁阶段历时漫长,且自然条件相当恶劣,极大考验着故宫人的恒心与毅力。原台北故宫博物院研究员、《典守故宫国宝七十年》的作者那志良曾引用元代诗人曹伯启的一首《南乡子》,描绘西迁过程的艰辛困苦:“蜀道古来难,数日驱驰兴已阑。石栈天梯三百尺,危栏;应被旁人画里看。两握不曾干,俯瞰飞流过石滩。到晚才知身是我,平安。孤馆青灯夜更寒。”在极端恶劣的自然环境和战争环境下,故宫人坚守“人在文物在”的信条,将青春甚至一生奉献给了文物南迁的曲折历程,展现了知识分子在民族危亡时刻的深刻自觉和勇敢担当,用实际行动铸成了一座捍卫人类文明的不朽丰碑。 故宫文物南迁历程跨越20余年,先后经历了南迁、西迁、东归、迁台、北返等多个阶段。其间虽时有波折,但在政府的支持和全体故宫人的共同努力下得以圆满告终。值得注意的是,由故宫博物院院长马衡主持编印的“存沪文物点查清册”,全面点查了存沪文物和留平文物,保证了故宫文物在南迁过程中得以按要求严格有序地进行。1933年2月7日,首批文物起运迁往南京朝天宫保存库。然而仅四年之后,日本帝国主义先后在北平和上海发动“七·七事变”和“八·一三事变”,中日战争全面爆发,南京形势日益紧张。故存放在南京库房的南迁文物又分三路避敌西迁。西迁分三路有序展开:南路自1937年8月开始运往长沙,后改迁贵阳、安顺、重庆,运送文物共计80箱,皆为南迁文物的精品,其中大部分参加过英伦中国艺术国际展览会;中路自1937年11月开始,经水路运往重庆,后改迁乐山,运送文物规模最大,共计9000余箱;北路自1938年2月开始,经陆路运往陕西,后向成都、峨眉转移,运送文物共计7000余箱。西迁阶段历时漫长,且自然条件相当恶劣,极大考验着故宫人的恒心与毅力。原台北故宫博物院研究员、《典守故宫国宝七十年》的作者那志良曾引用元代诗人曹伯启的一首《南乡子》,描绘西迁过程的艰辛困苦:“蜀道古来难,数日驱驰兴已阑。石栈天梯三百尺,危栏;应被旁人画里看。两握不曾干,俯瞰飞流过石滩。到晚才知身是我,平安。孤馆青灯夜更寒。”在极端恶劣的自然环境和战争环境下,故宫人坚守“人在文物在”的信条,将青春甚至一生奉献给了文物南迁的曲折历程,展现了知识分子在民族危亡时刻的深刻自觉和勇敢担当,用实际行动铸成了一座捍卫人类文明的不朽丰碑。

随着战争形势的好转,故宫南迁文物终于迎来了东归复员的阶段。1946年起,故宫文物东归正式开始,主要分为两个阶段——先将巴县、乐山、峨眉的文物集中运往重庆,再分批运回南京。建国之后,故宫南迁文物的北返正式被提上日程,并先后于1950年、1953年和1958年分三批从南京运回北京。但目前尚有2176箱文物存于南京博物院,其中以陶瓷等大件、难于运输的文物为主。至此,故宫文物南迁过程顺利告终。 随着战争形势的好转,故宫南迁文物终于迎来了东归复员的阶段。1946年起,故宫文物东归正式开始,主要分为两个阶段——先将巴县、乐山、峨眉的文物集中运往重庆,再分批运回南京。建国之后,故宫南迁文物的北返正式被提上日程,并先后于1950年、1953年和1958年分三批从南京运回北京。但目前尚有2176箱文物存于南京博物院,其中以陶瓷等大件、难于运输的文物为主。至此,故宫文物南迁过程顺利告终。

值得注意的是,在故宫文物南迁的整个过程中,故宫的决策与监督机构——故宫博物院理事会发挥了决定性的作用。故宫博物院理事会由当时社会政、商、学等各界名流组成,蔡元培、孔祥熙、朱家骅等曾历任理事会理事长。理事会兴起于抗日战争前夕,并随着战争形势的演进日益规范化、完善化,其集会次数虽然不多,但每次都能研究解决一系列现实迫切问题,如文物运送经费、文物存藏地点、文物安全等问题。理事会还曾派人专门视察几处库房的保管情况,提出加强和改进的意见。简言之,在故宫文物向西南诸省迁运、疏散、存储和东归的过程中,故宫博物院理事会都做出了不可替代的历史贡献。 值得注意的是,在故宫文物南迁的整个过程中,故宫的决策与监督机构——故宫博物院理事会发挥了决定性的作用。故宫博物院理事会由当时社会政、商、学等各界名流组成,蔡元培、孔祥熙、朱家骅等曾历任理事会理事长。理事会兴起于抗日战争前夕,并随着战争形势的演进日益规范化、完善化,其集会次数虽然不多,但每次都能研究解决一系列现实迫切问题,如文物运送经费、文物存藏地点、文物安全等问题。理事会还曾派人专门视察几处库房的保管情况,提出加强和改进的意见。简言之,在故宫文物向西南诸省迁运、疏散、存储和东归的过程中,故宫博物院理事会都做出了不可替代的历史贡献。

郑欣淼教授还从四个角度出发,重点阐述了故宫文物南迁的意义。首先,从全民族抗日战争的角度看,故宫文物南迁是中国抗日战争的有机组成部分,完整保留这批文物是抗战胜利的成果,其迁移过程也赋予故宫文物特殊的价值。抗日战争是中华民族走向振兴的伟大转折,促进了中华民族的觉醒,极大地改变了中华民族的精神面貌。故宫文物则是源远流长的中华文明的载体与见证,是中华民族重要的文化根脉。在故宫文物南迁的过程中,全体故宫人和广大人民群众一起,将故宫文物与民族命运、民族独立和民族尊严的捍卫紧紧连在了一起,倾注了深沉的民族感情,对于抗战精神的形成和民族认同感的增强起到了重要作用。其次,从世界反法西斯战争的角度看,故宫文物南迁是保护人类文化遗产的一次壮举和伟大贡献。将文物转移至安全地带并非中国的独创,二战中欧美各国均试图通过这一方式保护珍稀文物和藏品。与其他欧美国家相比,故宫文物南迁具有时间上持续长、空间上涉及区域广、保护任务上数量众多、保护力量上投入巨大等四个突出特点;但在全国各界人士的共同支持下,故宫人圆满完成了较之他国更为严峻和艰难的文物保护任务,为保护本民族乃至全人类的文明遗产做出了巨大的贡献。再次,从中国文化教育西迁的角度看,故宫文物南迁是抗战时期文化、教育西迁的组成部分,故宫文物的有效保护是社会各界共同努力的结果,培育和形成了宝贵的故宫典守精神。八年抗战旷日持久,不仅仅是军事力量的较量,更是社会经济、文化、民心等多方面的较量。随着抗日战争的爆发,教育中心也从东南沿海向西部内陆迁移,故宫文物南迁亦是其中的重要一环。例如,1939—1946年,故宫9000余箱文物在乐山存放8年之久,其间武汉大学西迁乐山,与此同时,国学大师马一浮也在乐山乌尤寺创设复性书院。这一度成为抗战时期乐山文化教育三大盛事,三者的交流大有益于乐山的文风。再如,故宫文物南迁期间,中国文物首次赴外展览,先后参加了在英国和苏联举办的中国艺术品国际展览会,并在文物保管当地开展了各种形式的展览、讲演,极大促进了故宫文物和优秀传统文化的传播。在保护国宝的实际工作中,故宫人不断发展和强化着视国宝为生命的典守精神,他们无怨无悔、忠于职守,展现出故宫人强烈的使命感和责任心。最后,部分文物运台,客观上形成了“一个故宫、两个博物院”的局面。1948年9月,辽沈战役打响,解放战争的战局发生根本变化,南京国民政府准备撤离台湾,当时存于南京库房的南迁文物也有近3000箱运往台湾。也正是因为这个原因,两个博物院虽然分属海峡两地,但其联系却同根同源、难以割断。两个博物院都坚守弘扬中华传统文化的初心和使命,并积极倡导双方在历史渊源的基础上开展广泛的交流合作。2009年,两岸故宫博物院终于打破长达60年的阻隔,实现了正常交往。 郑欣淼教授还从四个角度出发,重点阐述了故宫文物南迁的意义。首先,从全民族抗日战争的角度看,故宫文物南迁是中国抗日战争的有机组成部分,完整保留这批文物是抗战胜利的成果,其迁移过程也赋予故宫文物特殊的价值。抗日战争是中华民族走向振兴的伟大转折,促进了中华民族的觉醒,极大地改变了中华民族的精神面貌。故宫文物则是源远流长的中华文明的载体与见证,是中华民族重要的文化根脉。在故宫文物南迁的过程中,全体故宫人和广大人民群众一起,将故宫文物与民族命运、民族独立和民族尊严的捍卫紧紧连在了一起,倾注了深沉的民族感情,对于抗战精神的形成和民族认同感的增强起到了重要作用。其次,从世界反法西斯战争的角度看,故宫文物南迁是保护人类文化遗产的一次壮举和伟大贡献。将文物转移至安全地带并非中国的独创,二战中欧美各国均试图通过这一方式保护珍稀文物和藏品。与其他欧美国家相比,故宫文物南迁具有时间上持续长、空间上涉及区域广、保护任务上数量众多、保护力量上投入巨大等四个突出特点;但在全国各界人士的共同支持下,故宫人圆满完成了较之他国更为严峻和艰难的文物保护任务,为保护本民族乃至全人类的文明遗产做出了巨大的贡献。再次,从中国文化教育西迁的角度看,故宫文物南迁是抗战时期文化、教育西迁的组成部分,故宫文物的有效保护是社会各界共同努力的结果,培育和形成了宝贵的故宫典守精神。八年抗战旷日持久,不仅仅是军事力量的较量,更是社会经济、文化、民心等多方面的较量。随着抗日战争的爆发,教育中心也从东南沿海向西部内陆迁移,故宫文物南迁亦是其中的重要一环。例如,1939—1946年,故宫9000余箱文物在乐山存放8年之久,其间武汉大学西迁乐山,与此同时,国学大师马一浮也在乐山乌尤寺创设复性书院。这一度成为抗战时期乐山文化教育三大盛事,三者的交流大有益于乐山的文风。再如,故宫文物南迁期间,中国文物首次赴外展览,先后参加了在英国和苏联举办的中国艺术品国际展览会,并在文物保管当地开展了各种形式的展览、讲演,极大促进了故宫文物和优秀传统文化的传播。在保护国宝的实际工作中,故宫人不断发展和强化着视国宝为生命的典守精神,他们无怨无悔、忠于职守,展现出故宫人强烈的使命感和责任心。最后,部分文物运台,客观上形成了“一个故宫、两个博物院”的局面。1948年9月,辽沈战役打响,解放战争的战局发生根本变化,南京国民政府准备撤离台湾,当时存于南京库房的南迁文物也有近3000箱运往台湾。也正是因为这个原因,两个博物院虽然分属海峡两地,但其联系却同根同源、难以割断。两个博物院都坚守弘扬中华传统文化的初心和使命,并积极倡导双方在历史渊源的基础上开展广泛的交流合作。2009年,两岸故宫博物院终于打破长达60年的阻隔,实现了正常交往。

最后,郑欣淼教授对传承南迁精神、保护南迁遗址的现状和前景进行了展望。他指出,故宫文物南迁不仅是文博界的一段共同记忆,更是中国近代史上的一次重大事件;我们对文物南迁的态度,就是对历史的态度。如何让这一段独特的历史从个体的记忆演变为国家、民族的记忆,从零散的记忆演变为系统的记忆,始终是故宫博物院乃至社会各界人士广泛思考的话题。近年来,故宫博物院为传承南迁精神进行了多方面的尝试。例如,北京故宫博物院和台北故宫博物院联合开展了“温故知新:重走故宫文物南迁路”系列活动,带领新一代故宫人重走南迁路,考察当时的文物存放地点和原始条件,亲身感受国宝的分量与价值,强化历史赋予的神圣使命。再如,故宫博物院研究院专门成立了故宫文物南迁研究所,编排了话剧《海棠依旧》,并正在筹划拍摄纪录片《故宫文物大南迁》,试图通过多种媒介的宣传,记录故宫人守护国宝的真实故事,生动展现出一代代故宫人传承不息的典守精神和敬业奉献的崇高情操。 最后,郑欣淼教授对传承南迁精神、保护南迁遗址的现状和前景进行了展望。他指出,故宫文物南迁不仅是文博界的一段共同记忆,更是中国近代史上的一次重大事件;我们对文物南迁的态度,就是对历史的态度。如何让这一段独特的历史从个体的记忆演变为国家、民族的记忆,从零散的记忆演变为系统的记忆,始终是故宫博物院乃至社会各界人士广泛思考的话题。近年来,故宫博物院为传承南迁精神进行了多方面的尝试。例如,北京故宫博物院和台北故宫博物院联合开展了“温故知新:重走故宫文物南迁路”系列活动,带领新一代故宫人重走南迁路,考察当时的文物存放地点和原始条件,亲身感受国宝的分量与价值,强化历史赋予的神圣使命。再如,故宫博物院研究院专门成立了故宫文物南迁研究所,编排了话剧《海棠依旧》,并正在筹划拍摄纪录片《故宫文物大南迁》,试图通过多种媒介的宣传,记录故宫人守护国宝的真实故事,生动展现出一代代故宫人传承不息的典守精神和敬业奉献的崇高情操。

在讨论提问环节,郑欣淼教授对听众的提问给予了一一回应。他指出,故宫南迁过程虽然面临相当恶劣的外部条件,但从未降低对文物保护和管理的标准。文物西迁期间,故宫人还曾代管过其他省图书馆、博物馆的文物藏品,都一视同仁,尽心尽力。例如,在帮助运送国子监的10面石鼓时,由于石鼓的石皮很容易脱落,经过反复商议,他们决定先将浸湿的高丽纸覆在鼓面上,再在石鼓外侧包裹棉被、打紧麻绳,置于塞满稻草的箱中,尽一切可能确保石鼓的原貌。除运送过程外,文物在暂存地的保存和管理制度也相当严格。例如,南京朝天宫保存库采取恒温、恒湿技术,这在上世纪30年代是相当先进的;此外,对于易受潮、变色的书画藏品,还要进行定点、定时晾晒,由军警参与站岗维护。凡此种种都说明,故宫文物南迁并不是简单的从一地到另一地的迁移,而涉及相当严密的保管制度,这背后倾注了文物保管人员的极大心血,深刻反映出故宫人认真细致、一丝不苟的工作作风。 在讨论提问环节,郑欣淼教授对听众的提问给予了一一回应。他指出,故宫南迁过程虽然面临相当恶劣的外部条件,但从未降低对文物保护和管理的标准。文物西迁期间,故宫人还曾代管过其他省图书馆、博物馆的文物藏品,都一视同仁,尽心尽力。例如,在帮助运送国子监的10面石鼓时,由于石鼓的石皮很容易脱落,经过反复商议,他们决定先将浸湿的高丽纸覆在鼓面上,再在石鼓外侧包裹棉被、打紧麻绳,置于塞满稻草的箱中,尽一切可能确保石鼓的原貌。除运送过程外,文物在暂存地的保存和管理制度也相当严格。例如,南京朝天宫保存库采取恒温、恒湿技术,这在上世纪30年代是相当先进的;此外,对于易受潮、变色的书画藏品,还要进行定点、定时晾晒,由军警参与站岗维护。凡此种种都说明,故宫文物南迁并不是简单的从一地到另一地的迁移,而涉及相当严密的保管制度,这背后倾注了文物保管人员的极大心血,深刻反映出故宫人认真细致、一丝不苟的工作作风。

最后,邓小南教授对本次讲座进行了简要总结。她指出,故宫是中华文明的象征和典范,有着极其深邃的历史内涵,从某种意义上说,它也是一所大学校;文研院是一个平等对话、广泛交流的学术平台,担负着涵育学术、激活思想的重要使命,双方的合作可谓浑然天成。郑欣淼教授的讲座,是文研院与故宫博物院开展学术交流和合作的一个良好开端,希望在未来的合作中,双方能继承前辈的宝贵精神传统,密切交流、通力合作、共谋发展。

|