延续此前的“燕京社会学专题”,我们将在11月陆续推出一系列费孝通先生的专题文章,以纪念他在中国社会学、人类学和民族学等领域所作的开创性工作。今日是费孝通先生诞辰110周年纪念,我们选择推送《经历·见解·反思——费孝通教授答客问》(节选)与《暮年漫谈》。

《经历·见解·反思——费孝通教授答客问》是美国纽约市立大学亨特学院人类学教授巴博德(Burton Pasternak)在1987年对费孝通先生的一次访谈,时长4个小时,由潘乃穆教授译为中文。费先生在访谈中直率地谈论了自己从学以来的经历,对功能主义和他的英国导师们的看法,对自己1940年代著作的评价,以及1950年代以来的遭遇等。该访谈也同样呈现了费先生面对西方学者时意图以自己作为中西方文化翻译桥梁的心态。

费孝通先生

经历 · 见解 · 反思

费孝通教授答客问

巴:假定我们有中国的马林诺斯基。

费:马林诺斯基能为特罗布里恩德做些什么?但事实上他是应用人类学的支持者!如果你读了他为我的书写的序,你会看到在那里反映出对他自己的工作缺少实际用途的某种失望。

巴:知识的用处是什么?

费:知识是有价值的,但它的价值必须通过实践来实现。检验我们的理论是否正确,最终取决于我们是否真正能改善人民的生活。在我看,社会学和人类学的最终目标正是改善人民的生活。我一直这样说。几代以后我们可能有不同的看法,但当前大部分世界是贫困的,我们有责任用知识去改变这种世界。

巴:你一度写道为知识而知识是没有用处的。你仍然那样看吗?

费:为知识而知识是游戏。这种智力活动提供有趣的娱乐。但是它们不影响世界。在一个富裕的社会,在一个富有的国家,他们可以供养得起一群人过那样的生活。那不是一件坏事。就好像玩麻将。那很好!事实上,那比赌博好。不过在当前世界环境下作为世界的公民,我们真的应该用我们的精力和才智做些建设性的事情。我们必须那样做,否则我们的这个世界会崩溃。所以我们必须引导我们的人民做建设性的工作。

1980年,费孝通在美国丹佛获得马林诺斯基应用人类学奖。

巴:提出个与训练相联系的问题,当年轻人从国外训练回来时,你预期中国的老的同年轻人类学者、社会学者之间会有抵触、有竞争吗?

费:我对此的看法是相当复杂的。一个问题是近年来在西方训练的中国社会学者和人类学者不是都已具备在中国做研究的心理准备。他们许多人实际上对中国了解很少。他们离开中国时不具有这种背景,在国外花大量时间只获得用外语的某种能力。假定在开始时语言障碍没有克服,我真不知道他们中多少人能听课并很好地跟上讲授的内容。我不那么确信他们能够吸收给他们的知识。所以接着当他们回国时,常常会发现他们具有的训练基本上是表面的。他们带着新的行话,新的术语,并把这些传给自己的学生。这些看起来很深奥,也可能吸引学生,因为这些对没有机会和外界接触过的人是新颖的。

但是以我个人的看法,我认为这些年轻的学者如果真的学得了社会学或人类学的基本概念和方法,他们回到中国之后,应该首先在中国的土壤上进行调查研究,把他们在国外所学得的东西在中国环境中应用和检验。我们有些年轻学者在出国以前曾经在中国农村锻炼过,但许多人没有。照我的看法,送那些没有这样背景的人直接到外国课室里去听课是一个错误。如果我们这样做,那么如我们中国人所说,结果会是“洋货充斥,良莠莫辨”,就是许多外国货在市场上出现。表面上都很吸引人,但很少人能按照货真价实的标准来辨别它们。当这些年轻学者回到中国时,我们可以预料会引起一段混乱的时期,但我自己的看法是我们对此没有什么可怕的。让我们不辞辛劳地在中国的实验室里锻炼他们,使他们能把从国外得到的学科训练和中国的实际以某种有用的、有效的方式结合起来。西方的训练本身并没有什么过错。我自己享受了这样的训练。但是重复我自己的这个看法,也许是偏见,我真的认为他们在出国之前应当在中国社会里有结实的锻炼,熟悉中国老百姓的生活方式和存在的问题,这些知识对他们在国外的学习将是最有效的、最有用的。让我们以那种方式准备他们以便更好的接受国外专业训练。

巴:你不鼓励在美国学习社会学或人类学的中国留学博生研究美国吗?

费:一般说来,他们不可能!他们怎么能?他们只能使用计算机和现成的数据!在美国只住了两三年的中国学生怎能收集可靠的、深入的社会资料?他们还没有进入这个陌生的社会。那是很重要的。那是我根本的看法。你只有在被这个社会接受之后才能了解这个社会,而进入一个外国社会是异常困难的。我从我自己的经验了解这一点。努力解决怎样才能进入英国社会,对我曾是很大的问题。马林诺斯基对我的第一句话是,“你搬个家。不要住在普通的出租房间的人家。我要你住到我的一个朋友的家里去。”那次搬家使我能接触英国的上层社会,使我能有和英国学术界来往的机会。即使如此,我进入英国社会的程度还是很浅。熟悉外国社会的性质和特点不是一件随便能做到的事情。

巴:所以你认为那会很费时间?

费:我会这么说。我们能够期待于中国去外国留学的学生的,是他们将对中国社会不同于其他社会这一点能有一些深刻的认识。单就这一点说也是值得努力的。但就是按照这种比较节制的目标来要求中国留学生的问题也是复杂的。你会发现我们的大多数留学生吃住在一起。他们实际上相当孤立于当地的社会。那么他们怎么能回到中国时声称他们已经完全体验了外国的社会呢?

巴:那么中国人是不是不能研究美国人了?

费:美国出生的华裔或那些能像美国人一样讲英语的人可以做到这一点。他们知道全部通俗口语,并且具有一定的专门知识,使他们能参与社会,进行社会学的观察。例如杨庆堃,他能那样做,但他在美国已住了许多年了。我怀疑他现在还能像50多年前一样进行实地调查工作。他老了,另一方面,我们会发觉在美国农村进行研究很困难。我可以是一个观察者或旅游者,也能写些印象性的文章,但是我不可能真正地进行系统的研究。

我所说的研究工作不是指那种根据某些理论加以议论或阐述,也不是用某些公式计算一些已有的数据。社会学和人类学要求研究者对所研究的人们有深刻的、详细的、实在的知识。从这个要求说,甚至中国人研究中国人还不是容易的。我一直说没有异常的努力、系统的锻炼和专心就不可能真正理解中国社会的运转。我自己也不除外。说真的,我仍然不认为我真正能讲明白我的国家和人民。我所能做的不过是给读者提供一些有关中国农民有限但较为可靠的印象。我不能说我已深入理解我们农民的心。我对我自己的学生的忠告,一直是他们必须观察生活在社会里的人,并且通过他们去理解这个社会。去观察活生生的人,因为他们才是构成那个社会的成员,他们是我们观察那个社会的窗口。

1987年9月,费孝通第十三次到访开弦弓村。

我非常遗憾我从未达到真正充分理解中国社会的水平。也许我太懒惰,我原可以有更好的成绩。我不愿为自己辩护,去指出我的限制是出于我不可避免的遭遇。我失去了20年的专业生命,最好的年份,否则我可能做得好一些。不论怎样说,事实上我并没有真正完成马林诺斯基要求他的学生应当做到的事。我应当充分熟悉我自己的人民,那是他希望于我的。所以我常说我已得到的评分不可能很高。那是我自己的结论。但也许在最后的评分发布之前我还能把我的分数提高一点。

另一方面,我的成就有一个方面令我满意。我清楚地看到通过我的著作,人们逐渐了解社会学和人类学的知识对国家、对人民是有用的,可以帮助我们解决重要的、紧迫的间题。那不是小的成就。现在有许多人认识到社会学和人类学可以帮助他们更清楚地理解周围发生的事情。能提供一种更公正、客观的观点。

巴:今天早些时候你用了“信心”这个词。我想那时你心里有不同的意思。我认为你是在谈对当前政治气氛和对未来的可能性的信心。但你好像也在另一方面有信心。你似乎对你自己的工作的价值不那么混乱了。

费:通过社会对我的反应,我恢复了我自己的价值感。社会这面镜子是非常重要的。当全社会反对一个人,当一个人所接触的人们都和自己的价值观念不同时,很容易失去信心。信心来自社会,来自社会影响。我有了信心,我的写作也改进了。我自己觉得常有新的思想,很实际的思想。我受到他人、包括负责任的人的鼓励。他们正确评价我们社会学者有能力指出社会各因素之间的重要关系,描述互动的机制,这些是容易被其他人所忽略的。

那就是我的作用。非专业人员听了我的讲话说,“噢,我明白了,你把事物联搭起来了。”对了!我把它们之间的联系说明白了,其实我是在揭露某些更深的东西,那就是说客观世界的运转是有系统的。系统是客观存在的,不是我们发明的,我们只是把它弄清楚,用语言描述出来。这样做,我们能转过来影响这个系统的运转,这是因为社会系统是通过人们的头脑和行为运转的,如果我们的思想改变,那么社会系统将改变。如果我们理解系统,那么在这系统里生活的人将变得自觉。

巴:你是在讲述你的社会学理论了。

费:是的。让我回到功能研究的方法,它基本上是提出了“整体”观点。我们必须把社区看做是整体来研究,考虑这整体中各部分之间的关系,包括环境。我们必须记住整体还有层次,没有和周围隔绝的系统,也没有真正自给自足的社区。在现实中社区的最高层应包含整个世界。一切概念上的整体是更大的整体的一部分。现在全世界是一个经常在变化中的系统。我相信变化是有目的的。全部历史表明有某种目的、某种方向,但我们人类还不知道那目的和方向是什么。我们真的不知道我们人类最后的结局,也许根本说不上什么结局,一个无穷的发展,它会超过人类这个阶段。

说得近一些,今后两年半期间我希望能走遍全中国,跟踪沿海地区、内地、少数民族地区的新发展。那是有趣的、迷人的!可是我老了,我感觉到这点。我容易忘记人的姓名和数字,应做的工作在我的桌上停留的时间越来越长。以前我从不这样,我一向能每天完成每天的工作,不使延迟。我的文章从开头到结尾喜欢一口气写成。可是现在不行了。有太多的干扰。这使我烦恼。但是我在某种意义上认为自己很幸运。我活着看到许多梦想的实现。我失去了20年,但它也不完全浪费。那些日子当然是不容易过的,但幸而我过来了。我应该死过三次,我到现在还是活着,只能说事出意外。第一次我应该死在瑶山,那次极少有机会活着出来,碰巧有人发现了我,背我离开绝境。我应该死而没死。第二次在昆明,国民党打算杀害我,想不到有位朋友来把我从特务的枪口救了出来。有人要我死而我没有死……我们相信中国最后会回到正确的路线上来,而我确是活着看到这场大风大浪的结束。我的许多朋友没有看到这些变化就去世了。中国仍有困难,但我真正相信我们会走上正确的道路的,尽管一路上不可避免的会有不少干扰。

1935年费孝通(左一)在大瑶山与当地群众合影。图源自新华社资料片

那么我能为下一代做些什么?我可以让他们知道,在我这代,我们的自我认识、自觉性达到了什么水平。我将通过我的头脑留下一些东西给后来的人们。那就是文化。文化是寄寓在个人的头脑里的。个人的头脑会死亡,但是通过社会,个人头脑里的东西会积累起来,成为公共的财富。每一个人必须有助于文化的绵续和增积。因此人可以通过社会而不死的。我作为自然界在这一段时期里出生的一个人,应当用目前这个躯体,完成我应做的事。那是我对自己的主观要求,也是我的自我评判的标准。那就是我对过去自我存在的反思。

我不知道我的努力的结果会是什么,我不可能真正知道在中国的发展过程中,我所做的事有什么意义。那些还在我的自觉之外,正像我不能预见你读了我的书会促使你到中国来。那时我不可能知道这件事。所以现在我只能按我自己自觉到的目的而工作,从今以后我写的东西会有什么结果,让后世去评论。主观上说我希望只要还活着,我一定要力争把历史对我的评分能够提高一些。

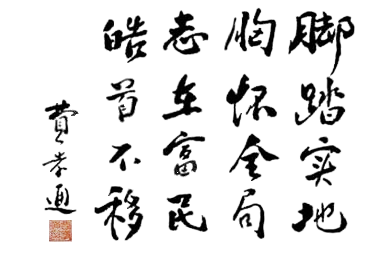

费孝通先生写的一首诗,也是对他一生的精辟总结。

我们的谈话够长了,让我们到此结束,谢谢你的访问和对话。

1987年10月