本期“杨庆堃专题”推送的是他为韦伯的著作《中国的宗教:儒教与道教》(The Religion of China:Confucianism and Taoism)的英译本所写的一篇“导论”(节选)。就像他在《中国社会中的宗教》(Religion in Chinese Society)一书中所说的那样,杨庆堃对于宗教的研究关心的问题是:在中国社会的生活和组织中,宗教承担了怎样的功能,从而成为社会生活与组织发展的基础,而这些功能是以怎样的结构形式来实现的?这篇导论是理解他对这个问题的思考的重要参考。他认为韦伯的这本著作所关心的问题,已经远远超出了宗教的领域,它是以中国社会的“物质”结构为基础,进而讨论儒教和道教的“精神”在资本主义发展的过程中起到的作用。杨庆堃肯定了韦伯提出的问题,即“士的地位与性格和中国的社会经济发展模式之间,有何种关联?”虽然他认为这个问题还没有被很好地解答,但不管是对于士绅的研究,还是对于地方政府的研究,都是燕京学派的同仁们热切关注的主题,而对于这些主题的思考都可以从韦伯的这本著作中得到很大的启发。这篇导论的意义就在于杨庆堃对这些研究主题的重要性有着极为明确的认识。

本篇“导论”中文版见康乐、简惠美译《中国的宗教:儒教与道教》附录一,广西师范大学出版社,2010年。因原文较长,分上、下两篇推送,此为下篇。

《中国的宗教:儒教与道教》导论(节选·下)

文 | 杨庆堃

作为决定性抑制因素的儒教传统主义

在将中国社会的结构性面貌作为影响资本主义发展的物质因素,做过分析之后,韦伯的作品进入第二部分,对可能是使资本主义在中国无法出现的“心态条件”或“精神的”因素加以描述。也就是说对作为主要价值体系的儒教,和对作为其担纲者的士人团队,进行检视。对韦伯而言,能够对一个价值体系的实际意旨有最佳了解的一个办法是,要对它的社会担纲者在物质上与精神上的兴趣所在——作为影响社会行动的主要力量——有所了解。士的性格描述因此成为了解儒教意旨的一个必要步骤。

士的性格最突出的一点,是他们成为中国两千年来毫无争议的统治阶层的这个优越特性。他们以其在官僚职务上的非常兴趣、在社会上享有的高度特权地位、他们非世袭的身份、他们通过古典人文教育的承受所形成的资格制度、他们的源自于世俗封建贵族而非任何教士阶级等特性,而不同于其他文明的知识分子。就此而言,士乃是将其兴趣根植于世俗的团体,致力于政治权力与社会特权,而且深受古典人文教育的熏陶。离开韦伯原书的内容,我们可以说中国士人的这些特性,使得他们非常的此世取向,对结构与制度的维持有浓厚的兴趣,倾向正统与传统主义而不喜更新与变迁,衷心于人文与保守的古典教育内容,以及他们对于经济事务的嫌恶。他们对于秩序与传统主义的一般倾向,反映在“君子理想”的特质上,这包括在言谈之间具有引用古典经文的能力、纯粹的人文心智、忠诚法则的严谨信守,不断的自我节制以对环境有良好的适应,以及对黩武思想的鄙视。士的这些主要的关注,似乎与“儒教的人生取向”非常的相契。

近数十年来,关于中国文士的社会地位与性格,已有相当可观的研究。例如顾里雅(H.G.Creel)在他那本杰出的《中国的诞生》(The Birth of China)中,就揭示了文士之兴起的社会政治背景,因此解答了韦伯关于文士之起源的疑惑。我们现在已对考试制度的发展知道得更多。在“士绅”(gentry)——那些至少通过最低一级考试的士——这个一般性的称谓下,已有大批的研究显示出通过考试所能达到阶级流动的程度。

虽然,这些“士绅”研究大部分都证实了韦伯的看法,不过却是从一个较为静态的观点——士绅在传统社会结构中的功能地位——来观察。即使是对士绅研究最具眼光的费孝通,都未触及韦伯所问的一个动态的问题:士的地位与性格和中国的社会经济发展模式之间,有何种关联?在这方面,韦伯的陈述在今天看来,或许不够精确,但是他所提出的问题,以及他进行研究的方法,对于那些有意于对社会经济发展模式作泛文化比较研究的人,仍然是个新鲜的挑战。

韦伯关于士性格的描述,只是他全书主题——儒教(与道教)的传统性格阻碍了像理性的资产阶级资本主义发展这样一种激烈的变革——的一个准备步骤。儒教(与道教)的教义核心是“道”,是涵藏于宇宙与人类社会背后的一个和谐、寂静与均衡的不变法则。儒教要旨在教人与永恒的宇宙和社会律则做理性的协调。这种将世界当作“既有之物”而加以接受的儒教态度,与清教徒在神的旨令下拒斥世界的态度恰成一对照。对韦伯来说,“儒教的理性主义是去理性地适应世界;清教的理性主义是去理性地支配这个世界”。这是韦伯在叙述儒教伦理之所以无法发展出任何剧烈的变革以走向资本主义的一个根本立场。儒教的其他层面也都汇向于这个中心点。

士人画名作,苏轼:《枯木怪石图》

儒教没有任何形而上的基础;它的主要兴趣是现世的;它有个宇宙的演进观,但大都发展成以现世的事务为主的神秘玄说。对于此世以外的种种,没有严肃探讨的兴趣。儒教对于宇宙与社会秩序,保持着一种“极度的世界乐观论”:由人为努力以缔造完美人类及社会的可能性。人的职责就是要诚心地去服膺于由传统而来的宇宙与社会和谐之要求,以及修己以达成一种“中正平和的人格”。后者乃是宇宙的缩影,必须小心谨慎地自我修持来减低紧张性,以及用以抑制由狂欢、极喜的活动所引发的非理性情感,因为那会破坏了和谐与平衡。由此,可以达到长寿、健康、财富,以及死后留名的目的,在韦伯的分析里,这也就是儒教在今世的奋斗上所欲完成的终极目的。

在这个“无与伦比的世界”里,没有原罪这种累赘的念头,也没有在一个罪恶的世界里、因期待拯救而必须完成上帝的道德命令的压迫。相对于清教教义的是,“所有伦理上的超越向往,所有在超俗世上帝的命令与凡俗世界之间的紧张性,所有此世以外的憧憬,以及所有关于恶根性的观念,全然不见”。不像清教徒,儒者没有驱使他根据上帝的道德命令来改造世界的这种感情上的紧张性。而且由于清教徒可以“入”世而不“属”世,他可以发展出理性地改造这个世界的能力来。然而儒者则不但生于世,而且良好地属于世,所以其客观性与理性都大大地受到传统主义的限制。既无动机,也不鼓励去违背既有的社会秩序,甚或打乱了它的均衡。有可能干扰社会秩序之和谐,或者产生越轨之倾向的狂欢与极喜的因子,都完全被孔子剔除于经文之外,而且存在于民间信仰中的,也受到统治者的压抑。“由于没有此世之外的憧憬”,儒者也就“没有通过一种内在力量自传统与习律中解放出来而影响其行为的杠杆”。

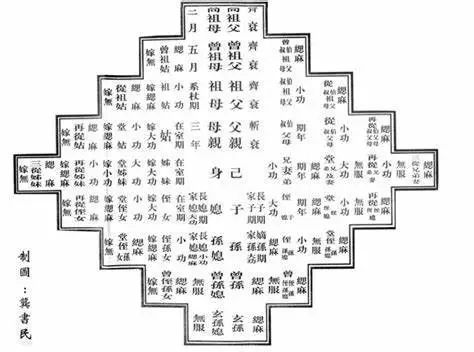

儒家对于世界的肯定与它的调适,意味着对于传统的认定与对一般神秘信仰的容忍。而传统与巫术都是发展理性的资本主义企业的绊脚石。另一方面,清教教义则拒斥传统的神圣性,而且将巫术强烈地摒除于世界之外。帕森思说:“……社会发展的早期皆是以传统主义为其律则。它是如此的强固,以至于必须有格外强大的力量,即使是些许,才能将之突破,而且只有当这种突破发生时,某些社会发展,例如理性的资产阶级资本主义,才有可能产生。儒教伦理……不仅无法做到这一点;相反地,它带给传统秩序一个直接而有力的认可”。在西方,此种“格外强大的力量”来自于清教徒想要经由理性而道德地统制这个充满罪恶与非理性的世界,而得到救赎的宗教热情。儒教既已接受这既有的世界,则没有对这世界进行道德的救赎与理性的转化之需要。反之,它对个人的最高要求,是去适应这世界。在儒教观点里,这个“既有的世界”的结构核心,是所谓的“五伦”:存在于君臣、父子、兄弟、夫妇与朋友之间的关系。在这些关系里的根本道德义务是恭顺。韦伯将这些人际的关系及其样式描述为“有机的关系”及“有机式地既存”(样式);儒者把它们当作是既有的社会秩序之真实本质而加以接受。然而,那些恭顺或伦理上的相互照应,都不适用于个人关系范畴(order of personalism)以外的切事的共同体(impersonal community)。由这种伦理上的藩篱,构成一种“血缘共同体”(community of blood),而相对于清教的“信仰共同体”(community of faith)——共同的生命伦理被推展到血亲与个人关系之外,而涵盖了与所有人都有关的事务。这在根本上,是帕森思模型里的两项相对的变量:特殊主义(particularism)与普遍主义(universalism)。奠基于道德义务的相互信任,是被限制在血缘与私人关系的小圈子中,还是普遍的被推展到所有参与事务的各因子里去,这对经济发展的模式有很明显的影响。此外,恭顺的理论与“私人性质的原则”是通往非私人性质的理性化与“非私人性的实事求是”态度之发展的障碍,因为前者是将个人系于具体的人物上,而非系于客观运作的事物上。

刻画中国人伦关系的九族五服图

在韦伯对于儒教的分析里,还有一些进一步的观点需要详加探讨。其中之一是“以礼为中心的概念”,及其在社会经济秩序上的涵义。儒家伦理要求一个受过教育的人,根据礼或传统的规范法则——规定出每一种社会状况下所应有的正确行为——对自己在生活行为里的一举一动加以控制。这意味着将个人契合于宇宙与社会秩序之中,并压抑可能扰乱均衡与和谐的情感。因此,礼的要求便成为儒家接受既有世界的这个基调里,非常重要的一部分。

韦伯为儒家之强调礼,提供了一个解释。在他看来,管束个人一生的无数礼法规约,每一条都与其他的没有连续相属的关系,而且受这些礼法所导引的仪式行为大都是剔除了真正情感内涵的外在行为。这两个行为礼节上的特质,使得中国人缺乏一种以某一中心价值立场为基础的“统一人格”(unified personality)以作为一强而有力的内在核心,而这正是清教徒在其与世界抗争时的一个自动的驱策力量。礼法将儒者固定在传统的路线上。

韦伯的解释似乎可以从现今为人所熟悉的学说里得到支持:瑞斯曼(David Riesman)的传统导向人格类型与内在导向人格类型,或者相对于耻感文化(shame culture)的罪感文化(guilt culture)。但此处我们可以指出一点:从中国的材料里,我们发现礼的规范背后是以一套概括性并且一致的伦理原则为其基础的,而且虽然礼法要求个人控制一己的情感,但其行为背后仍有一确切的感情根基。礼的行止既不是出之无端且漫无组织的,也不是自绝于情感内涵的;在儒家的伦理原则里有其统一的结构,而形成儒者人格的驱策核心。只要对这些有细心一点的研究,其解释或许与韦伯有所不同。然而,在礼或礼仪规范这个重要的课题上,尚未有系统的概念研究足以与韦伯的解释相抗衡的。

此外,还有一点也相当重要:由于儒家“君子不器”这个根本的立场,而使得职业的专门化受到排斥。在将自己调适于世界的过程里,儒者是以一己的修为为目的,而不是以一己为达成某一功能目的之手段。君子是各方通达的通人或达士,他排斥像专家——尤其在利益的追求上——这样一种低级的角色。儒家的这个立场,阻碍了官僚体系功能的专门化,也阻碍了需要专门化的经济企业朝向理性化的发展。这与清教徒的立场——以一专门化的天职来服侍上帝的意旨以转化这个充满生灵罪恶的世界——形成尖锐的对比。

对于韦伯认为由于儒家的排斥专门化,遂阻碍了官僚组织与经济企业的理性化发展这个观点,我们无可置疑。但是,对于职业专门化的斥拒,是否真如韦伯所解释的那样,乃是君子“不是个器具”而是以本身为目的,这个儒家观点所造成的结果,则大有商量的余地。儒家对于个人在分工架构里的功能位置,有清楚的体认,受过教育的人不断被告诫以献身于公职的责任、担当来自上级的使命、以及对于人类的道德责任。君子“以一己为任”的真正意思是,在他的完成儒家道德使命的过程,他只对自己一人负责。因此,儒家对于专门化的嫌恶,尤其在追求利得的经济生产上的专门化,一般来说并不是由于君子拒绝将自己视为追求某种目标的工具。

反之,这更可能是由于儒家的道德标准,以及士人作为一种身份团体所既得的利益,对于各种不同类型的劳动与功能角色,有不同的价值评断,所造成的结果。

在分析中国之所以没有资本主义发展的原因时,缺少“道德先知”以作为一种革新的影响力,这一项必须加入以上述及的不利因素来加以考虑。关于这一点,韦伯只提到“中国人的灵魂从未经历过先知的洗礼”,那是由于没有“自己与神灵”之间的紧张,也没有来自于超凡之神与传统和习律相对立的道德要求。先知对于社会经济发展的积极意义,并没有在本书中论及,而是在别的著作里,尤其是《古犹太教》(Ancient Judaism)以及法律社会学中,有所讨论。韦伯觉得,在一个既已建立且被传统化的“物质”状态里,个人可以被强迫去依一个规范化的模式而行动,却不能够解释为什么会有新的状况与行为的产生。必是有了先知出现,才能提出新的理念,打破传统的因循,并为不同的行为模式建立起一套新的道德规范。准此,则先知的未曾出现,实乃相应于儒教的传统主义及其调适于既有世界而不主根本变革的伦理;而韦伯认为先知并非儒教之一端,实乃至论。问题是:中国的民间宗教里,尤其是折中性的教派,有使命先知或道德先知的出现,因为在历史危机时期或改朝换代之际的教团运动中,先知通常扮演着重要的角色。

葛斯所译的韦伯《古犹太教》

异端的道教无法给予革新的动因

韦伯研究中国的这部书,第三也是最后一部分是对作为异端的道教,作一番检视。两千年来,道教以其异端的身份处于儒教正统的官方优势之下,而为非正统的主流。假如儒教正统无法为资本主义发展提供有效刺激的话,那么韦伯的问题便在于:作为异端的道教是否能够成为“异于正统取向的一种合理生活方式的资源”,而导向资本主义发展的路途?

这个问题的难处在于:作为一种哲学思想的道家与作为一种宗教的道教(译按:韦伯皆用Taoism来指称二者)之间,有极大的不同,而且二者的关系通常不甚分明。韦伯对于道教的这两个层面并没有首尾一贯的分别,因此在他的行文中就产生了一些混淆。不过,韦伯的一般立场仍是显而易见的:虽然道教有某些有利于革新的层面,但是它的出世取向与传统主义的特质所导致的社会结果,仍与儒家所导致的一样。

虽然道教在某些方面有引人跳脱尘世之影响(包括其中的习俗)的倾向。道教的神秘思想中,教人“以隐匿于世的方式”,或者作个隐士离群索居于山林,来保全“一己的纯真与谦逊”。“这使得神秘主义者特别与世界发生断绝”。道教在宇宙秩序的终极原则上面寻求启发,而认为儒教所追求的现世知识、人文修养、礼节与自制,都是足以妨碍此种启发之获得的障碍;得道之途即是“放任生灵万物于自在”。道教清净无为的原则,与中央化的官僚国家相抵拒,而较利于小而隔绝、自足而原始的社群——因其最易于使人安适——的形成。与儒教相反的是,道教的各教派保留了狂喜、迷醉的成分;这能够将个人从习俗的束缚里解放出来,而引领他进入新的理念领域里。道教的这些方面都倾向于对既有世界的贬斥,也在于减低文明社会里繁琐的社会规则对于个人的控制。它们较偏执于创造性与个体性的发展,而这可导向社会的变革。但在历史上,道教并没有为社会秩序展现出此种革命性的功能,这是由于道教的否定倾向太过强烈的结果。

道教神秘的冥思静默既是在为个人求得启示与神秘的力量,它也就无心于世界的改造。由于道教的祈灵于神奇,使得世界变成一种充满精灵神怪的奇妙而非理性的领域;道教这种非人文的特性与其神秘法术不可变易的程序,在在都比儒教要更倾向于传统主义。“技术上与经济上的巫术形态……阻碍了本土之现代企业的产生……”

就像儒教一样,道教也认为“宇宙中存有自然与社会的永恒和谐的秩序”。而且这世界上也没有本质上真正的道德恶灵与缺陷的存在,故此,与世界也就产生不了紧张性。对道教而言,这世界似乎是个享受人生的奇妙之境,而不是个要对它加以斗争、改造的好对象。道教的神秘追求的两大目标:长生不老之药与点石成金之术,在在显示了其对既有世界的完全餍足,因为这表示其所祈向的乃是以其长生不死之身来享用源源不尽的金银。因此,道教无力扭转儒教所趋向的传统主义。

在这点上,李约瑟(Joseph Needham)可能要指出这是由于几个世纪以来儒教将道教压制为异端的缘故。他在最近对中国的科学与文明所做的庞大研究计划里,发表了一份关于道教科学与技术上的贡献的惊人报告。他对于道教里的“道”的解释,与韦伯大相径庭:“‘道’是指自然的法则(Order of Nature),它蕴生了万物并管制着他们的行动,而且多半并非强力驱使,而是通过一条时空所交织成的自然管道。……圣者是仿‘道’之人,仿其“道”运无形而不制其所生。服膺于自然,而不是将一己之偏见强置于自然,那么便能观察、理解,能掌理与控制自然”。但是由于儒教的传统主义长期不断的压抑,道教所有发展变革的潜力都被窒息了。李约瑟的著作是近来少数能对道教这个被误解而具重要性的课题,提出新解释的代表之一。