在之前的推送中,我们谈到了杨开道主持的清河调查开启了燕京学派社区研究传统。本期呈现的是他的中国乡约制度史研究,这一研究开辟了燕京学派中国社会史研究路径。杨开道的中国乡约制度史研究,其背景是二十世纪三十年代国民党训政时期倡导的地方自治改革。如何从中国乡治传统中找到现代中国民主政治的基础,构成了杨开道乡约研究的问题起点。从学术史角度看,杨开道的乡约制度研究不仅与同时期梁漱溟的乡村建设理论形成了潜在对话,且奠定了后来费孝通用“双轨政治”来分析中国政治治理机制的思想基础。从实践层面看,二十世纪三十年代燕大社会学系清河试验,以“大学”推动农村社会重组,可以说是将乡治精神贯彻于现代中国基层民主建设的一次历史性尝试。

本期节选了杨开道《乡约制度的研究》第一节和《中国乡约制度》第四章“吕氏乡约的分析”,读者可从中了解杨开道乡约研究的问题缘起,以及他从共同体概念出发对乡约组织制度的分析;此外,还有一篇费孝通《乡土重建》中的一节“基层行政的僵化”,其中对双轨政治的讨论可与杨文相参照。

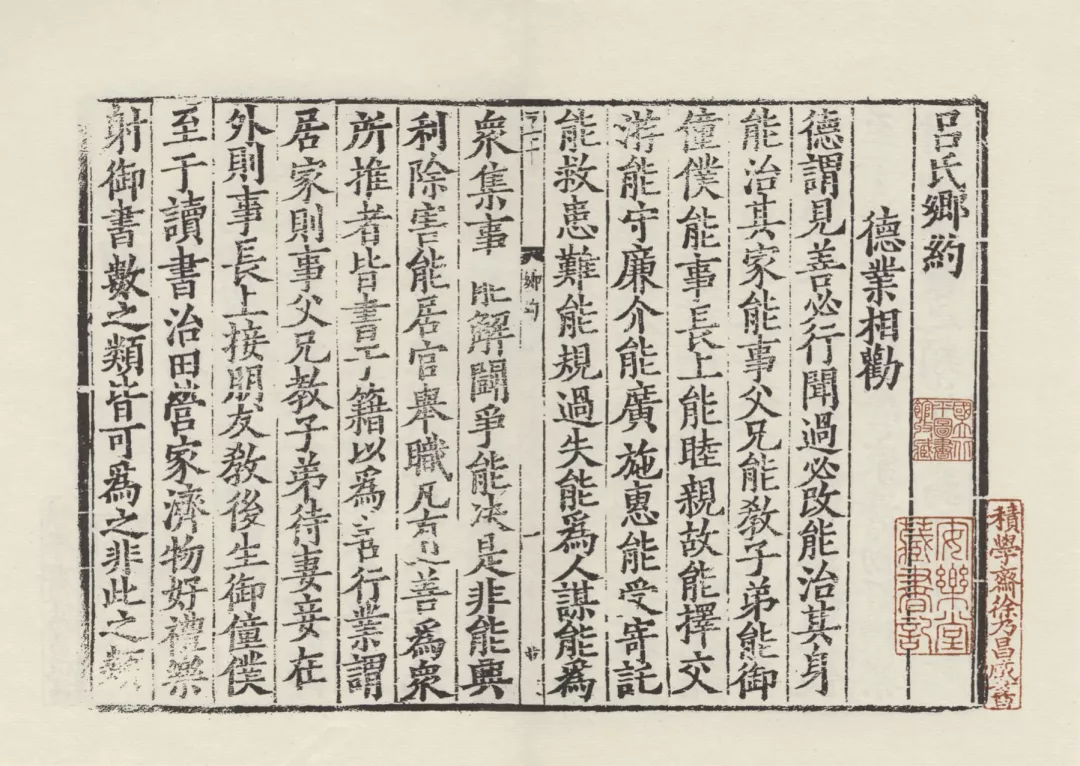

吕氏乡约的分析

文 | 杨开道

吕氏乡约的基本理论,和现代的社会理论,非常接近。凡我们现在所认为社会基本的许多概念,如邻落社会(Neighborhood Community),共同利害(Common Interests),互相倚赖(Inter-dependence),社会距离(Social Distance),社会交通(Social Communication),社会互助(Mutual Aid),社会道德标准(Socio-ethical Standard),乃至渐次落伍的机体比证(Organic Analogy)都可以从乡约条文里面找出。不过吕氏乡约的创造人,兴趣不在学理方面,而在实用方面,所以基本的概念虽然都有,而理论的发挥却是没有的。然而“德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤”的四条约文,以及“人之所赖于邻里乡党者,犹身有手足,家有兄弟,善恶利害、皆与之同,不可一日无之。不然,则秦越其视,何与于我哉!”这一段启事,对于社会组织,农村组织的基本理论,也可以说是发挥尽致了。他们认定邻里社会,乡党社会是一个整体,像我们现在的社会科学,认定他们为一种社会,一种共同社会,一种地方共同社会(Community)一样。整个里面的分子,他们的休戚相关,利害相同,正如一个身体,手要靠脚,脚要靠手,手不能无脚,脚不能无手一样;也正如一个人家,兄要靠弟,弟要靠兄,兄不能无弟,弟不能无兄一样。他们只能共生共存,共倚共赖,而绝不能单独生存于世界。这种家庭思想,在中国固然是极端发展;这种家庭比证,在中国也是十分普通。“四海之内,皆兄弟也”,就是世界社会的一种比证;“兄弟阋于墙,外御其侮”,就是安内攘外的一种比证。不过乡里社会人数既少,关系极密,那种共同利害的程度,共同生活的程度尤其显著。“不可一日无之”,自然说得太过一点;不过社会合作可以增加社会效率,人民幸福,那是没有疑问的。

吕氏乡约的基本主张,在树立共同道德标准,共同礼俗标准,使个人行为有所遵守,不致溢出标准范围以外。这种步骤在礼学里面,可以说是到了登峰造极的地位。因为前此的礼学,不是以个人的资格,身体力行,希望无形中可以感化民众;便是以官吏的资格,出来提倡,希望有形中可以感化民众。从没有一定的标准,共同的标准,使大家可以遵守,易于遵行。吕氏乡约的约文,只是吕氏兄弟“躬行礼义”的结晶,关中学者提倡礼学的集成。他们自己实践以后,家庭举行以后,朋友研究以后,还以为不足,要想变成具体的标准,有形的标准,团体的标准,社会的标准,希望从本乡到蓝田,从蓝田到关中,从关中到天下后世。虽然他们的志愿没有完全达到,他们的标准没有十分普遍,然而乡约在中国这千年来的影响,也不在其他制度之下。其实道德礼俗的标准,本也不能统一,不必统一;因为每一个地方有一个地方的背景,每一个时代有一个时代的背景,孔孟的学说都不能尽合现代环境,何况乡约!我们只承认吕氏乡约为一切社会道德标准的源泉,一切社会道德标准的标准;我们不敢希望吕氏乡约普遍全国,我们更不敢希望吕氏乡约继续万年。

吕氏乡约的基本主张,在树立共同道德标准,共同礼俗标准,使个人行为有所遵守,不致溢出标准范围以外。这种步骤在礼学里面,可以说是到了登峰造极的地位。因为前此的礼学,不是以个人的资格,身体力行,希望无形中可以感化民众;便是以官吏的资格,出来提倡,希望有形中可以感化民众。从没有一定的标准,共同的标准,使大家可以遵守,易于遵行。吕氏乡约的约文,只是吕氏兄弟“躬行礼义”的结晶,关中学者提倡礼学的集成。他们自己实践以后,家庭举行以后,朋友研究以后,还以为不足,要想变成具体的标准,有形的标准,团体的标准,社会的标准,希望从本乡到蓝田,从蓝田到关中,从关中到天下后世。虽然他们的志愿没有完全达到,他们的标准没有十分普遍,然而乡约在中国这千年来的影响,也不在其他制度之下。其实道德礼俗的标准,本也不能统一,不必统一;因为每一个地方有一个地方的背景,每一个时代有一个时代的背景,孔孟的学说都不能尽合现代环境,何况乡约!我们只承认吕氏乡约为一切社会道德标准的源泉,一切社会道德标准的标准;我们不敢希望吕氏乡约普遍全国,我们更不敢希望吕氏乡约继续万年。

吕氏乡约的第一个特色,是以乡为单位,而不是以县为单位。乡为社会的自然单位。基本单位。无论什么事业,都要从乡做起,才能根基稳固。横渠作县令,希望身体力行,化及全县,结果只有一县的感化,暂时的感化。荆公行新法,开始只是京兆一路,不久便遍行全国,结果不是敷衍塞责,便是变本加厉,良法变成恶法,助民反以殃民。下层组织不完善,上层组织虽然冠冕堂皇,炫耀一时,不久也是要倒的。正如一座壮丽的大厦,建筑在沙泥的基础上,看他炫耀得几天。由上而下的政治,由上而下的运动,距离愈远,关系愈疏,监督愈难,成绩愈劣,虽鞭之长,不及马腹,奈何欲以一人之智力,数年之光阴,达到一切穷乡僻壤!孔子的一贯政策,是修齐治平,由小而大;老子的一贯政策,由身而家,由家而乡,由乡而邦,由邦而天下,也是由小而大,由下而上。和叔身体力行,吕氏一门礼义,推而至于蓝田乡约,推而至于关中风俗,岂不是和孔子、老子由小而大的主张根本相同吗?这个大小上下的政教程序,可以说是中国的一个大矛盾,在理论上天天讲修齐治平,由小而大,由下而上,在实际上天天行官治主义,由大而小,由上而下。乡约绝对从小处着手,新法绝对从大处着手,同受《周礼》影响,同在熙宁时代,相差竟至如此之远;假使荆公能采用乡约的精神,新法至少可以行于若干乡里;假使后世能采用乡约的精神,民治至少已经有了相当根据。

1937年由山东省乡村服务人员训练处

作为乡村服务参考资料而印刷出版的《中国乡约制度》书影

吕氏乡约的第二个特色,是由人民公约,而不是由官府命令。这个特色自然和第一点有密切的关系,拿乡作单位人民可以缔结公约,拿县作单位政府便可以行使威权。所以要避免政府干涉,最好是以乡为单位,要想竖立人民自治,也最好是以乡为单位。不过中国人民的不能自约,不能自治,还有一个重大的原因,就是所谓政教合一的传统政策。仕而优则学,学而优则仕,那是多么古雅的成句;行政学术化,学术行政化,政治和教育打成一片,教育和政治打成一片,那又是多么新颖的口号。政教合一的结果,就是柏拉图所梦想的哲人政治,中国曾经实行的学者政治。就拿熙宁时代来讲,王安石、司马光、欧阳修、苏氏兄弟固然是有名的学者;就是富弼、韩琦、文彦博那一班元老也都是硕彦鸿儒;连神宗自己也不能说是不学无术。结果怎么样,智识阶级永远和政府打成一片,永远和人民分成两体;智识阶级不是作官便是教书,人民不是作工便耕地。真是劳心者治人,劳力者治于人,截然两种阶级;一个统治阶级,一个被统治阶级。在当时固然是天经地义,没有人敢加以质问,没有人敢加以否认。然而现在的呼声,似乎又变了一个方向,到民间去,到田间去,农工商学兵联合起来,知识分子参加民众运动,一切一切都是吕氏乡约的精神。不参加政治,不利用政权,不拿政府的威权来提倡,不拿官吏的资格来提倡,这是吕氏乡约和荆公新法不同的地方,也是吕氏乡约和明道、古灵、横渠、天祺一切地方政绩不同的地方。乡村是人民的乡村,社会是人民的社会,大家有了了解,大家有了契约,才能办理乡村的事业,维持社会的礼教。一个人的法则,一个人的热心,自然也是相当的效果;然而人存政举,人亡政息,学者政治,领袖政治只会有暂时的效果,而不会成为社会的制度。[1]

注释[1]乡约是人民公约,吕氏乡约是吕氏族人的公约;虽然由吕氏兄弟发起,到底经过族人的赞同,才能够施诸乡里的。领袖的功用在乡约的组织里面也很重要;不过乡约已经成为一种制度,比起纯粹的领袖政治来,领袖的地位自然要略逊一筹。

吕氏乡约的第三个特色,是局部参加,自由参加,而不是全体参加,强迫参加。我们知道无论任何社会里面,只有两种组织:一种是地方组织,一种是事业组织。地方组织以地方为根据,凡是住在这个地方的人民,都是自然的属于地方组织,既用不着正式参加,也不能正式脱离。事业组织便以事业为根据,凡同情于某项工作,某种事业的人民,可以自由团结起来,去办理他所要办的工作,所要兴的事业。吕氏乡约在最初的开始,便是一个事业组织,一个自由组织,一个局部组织,谁高兴的可以参加,不高兴的可以不参加,参加而不高兴的也可以退出,参加而不努力的并且可以革除。当然这是一个优点,不过同时也是一个弱点;自由组织可以团结志同道合的人士,然而不志同道合的人士,就可不管吗?乡村好像一个人体,一个家庭,休戚相关,利害相关,不要说有一二十坏人,就只有三五个坏人,全村的生活就要受极大的影响。然而谁又能强迫全村人人参加,谁又能强迫坏人个个改良呢!在官治全盛的时代,除了政府,除了官吏,谁也没有这个权限。所以吕氏乡约是一个自由的组织,南赣乡约便成为强迫的组织;吕氏乡约是一个局部的组织,南赣乡约便成为全村的组织。好在现在民权逐渐伸强,政府固然可以强迫人民,人民也可以强迫自己,吕氏乡约的困难,可以说是不解自决了。

吕氏乡约的第四个特色,是成文法则。农村社会本来是一种亲密社会,一种习俗社会,一切成训习俗,都是世代相续,口头相传,从没有见之于文字,见之于契约。尤其是中国的农村,只讲礼而不解法,只讲情而不讲理,成文法则的发展尤其迟缓。二十世纪的中国农民,还不知法则为何物,只依照他们的父祖遗传,社会习俗去生活。不过口头的传授,一来并不清楚,二来易于遗误,所以十里不同俗,百年以后也许面目全非,甚至违反原来的意向。尤其是比较先进的社会,人类关系日多,行为标准日杂,假使没有一个具体的标准,成文的标准,恐怕社会秩序更不容易维持,社会合作更不容易取得。二十世纪的农村,除了中国以外,欧美日本都已有具体的方案,严密的组织,一则便于仿行,二则便于持久,三则便于由小而大,向上发展。一村之间还可以口头相传,世代相守;十村、百村、千村、万村之间,便不能不有比较具体的法则,成文的法则。由人民自动主持,人民起草法则,在中国历史上,吕氏乡约实在是破天荒第一遭。当然吕氏乡约并不是全体人民的手笔,全体人民也不能起草共同的契约,吕氏兄弟只算是乡约的发起人,起草员,而全约人民才算是乡约的主人翁,实行者。官治由政府官吏提倡,自治由人民领袖引导,官治自治的分别,也只争这一点。

吕氏乡约的第四个特色,是成文法则。农村社会本来是一种亲密社会,一种习俗社会,一切成训习俗,都是世代相续,口头相传,从没有见之于文字,见之于契约。尤其是中国的农村,只讲礼而不解法,只讲情而不讲理,成文法则的发展尤其迟缓。二十世纪的中国农民,还不知法则为何物,只依照他们的父祖遗传,社会习俗去生活。不过口头的传授,一来并不清楚,二来易于遗误,所以十里不同俗,百年以后也许面目全非,甚至违反原来的意向。尤其是比较先进的社会,人类关系日多,行为标准日杂,假使没有一个具体的标准,成文的标准,恐怕社会秩序更不容易维持,社会合作更不容易取得。二十世纪的农村,除了中国以外,欧美日本都已有具体的方案,严密的组织,一则便于仿行,二则便于持久,三则便于由小而大,向上发展。一村之间还可以口头相传,世代相守;十村、百村、千村、万村之间,便不能不有比较具体的法则,成文的法则。由人民自动主持,人民起草法则,在中国历史上,吕氏乡约实在是破天荒第一遭。当然吕氏乡约并不是全体人民的手笔,全体人民也不能起草共同的契约,吕氏兄弟只算是乡约的发起人,起草员,而全约人民才算是乡约的主人翁,实行者。官治由政府官吏提倡,自治由人民领袖引导,官治自治的分别,也只争这一点。

……

中国政治的传统方案,是由上而下,有大而小。要想宰制一切,就得爬上政治舞台;要想自己主动,就得脱离政治关系。所以吕氏乡约宁愿自己主动,不愿牵入政治漩涡,以免受人指挥;宁愿担负一部,不愿宰制一切,以免引起纠纷。青苗、保甲便是乡约的一个前车之鉴,他们行之于州县还可勉强通行,他们施之于全国便弊端百出。乡约固然不敢效法青苗、保甲,用政治的力量去推行,连人家已经推行的青苗、保甲,也不敢酌量采入。一方面也许他们有门户之见,学派之争:唯心学派,礼学学派,地方自治学派,要提倡人民公约,提倡道德改善;唯物学派,经济学派,国家社会主义学派便要提倡经济改善,秩序安全,并且要利用政治的力量去推行。那个时代的知识阶级,要想提倡一种社会改造,要想参加一种民众运动,实在是阻力横生,障碍百出。吕氏乡约这样避免政治关系,这样偏重道德关系,人家都要“过加论说,以谓强人之所不能,似乎不顺;非上所令而辄行之,似乎不恭”(见《答刘平叔书》):真是欲加之罪何患无辞。难怪和叔大发牢骚以为“善无大小,必待有德有位者倡之,则上下厌服而不疑;今不幸而出于愚且贱者,宜乎诋訾之纷纷也。”(见上)假使乡约里面再加上教育、经济、青苗、保甲,恐怕有人会以为吕氏兄弟在那里私自行动,图谋不轨呢!