2021年10月26日下午,文研院第十一期邀访学者内部报告会(第六次)在北京大学静园二院111会议室举行。文研院邀访学者、复旦大学古籍所教授苏杰作主题报告,题目为“《抄工与学者》——写本书时代西方古典文献传播与校勘的历史回顾”。第十一期邀访学者阿依达尔·米尔卡马力、曹家齐、陈少明、杜斗成、姜文涛、李天纲、刘永华、缪德刚、武琼芳、於梅舫、虞云国、张国旺、张浩、张涛、赵灿鹏,文研院常务副院长渠敬东、院长助理韩笑,北京大学中文系教授刘玉才,北京大学外国语学院教授高峰枫、副教授刘淳,北京大学历史学系副研究馆员史睿、副教授李霖、助理教授林丽娟、博士后郭津嵩,中国人民大学文学院副教授徐建委出席并参与讨论。

《抄工与学者:希腊、拉丁文献传播史》

L. D. 雷诺兹和N. G. 威尔逊 著

苏杰 译

北京大学出版社,2015年

论坛伊始,苏杰老师即指出,《抄工与学者:希腊拉丁文献传播史》聚焦于文本的抄写复制与校勘整理,对写本书时代西方古典文献的传播历史进行回顾,是西方古典文献传播史的经典学术名著。本次论坛,苏杰老师结合中国古典文献传播、校理与研究的历史和现状,概述了这部书的内容和特点,比较了中西文献传播与校勘历史的异同,并从中国古典学的学科整合、中国写本文献学的创立、中西文献学的具体比较以及相关学术论著的汉译等几个方面,讨论了以《抄工与学者》为代表的西方古典文献学知识对中国古典文献学研究的重要意义。

苏杰老师在讲座现场

一

苏杰老师首先诠释《抄工与学者》的书名释义。所有语言文字作品,其意义的实现,都是从作者到读者的信息传递。而古典文献,展转万里绳继千年,传久而行远,将作者表达的信息传递给不同时期、不同地域的众多读者。在印刷术发明之前,这一传播过程得以实现的中间传递者,是抄工。

“藉筏到岸,登岸则舍筏;因指见月,见月而忽指。”作为中间传递者的抄工,被忽略是其宿命。历史上的抄工大多已难知其详,甚至没有留下姓名。但是出自他们之手的抄本,却让古典文献不绝如缕,传承至今。

作为信息的中间传递者被意识到的时候,往往是出错的时候。在数字化复制之前,几乎所有的复制和传播都存在走样失真的问题,文本的手工抄写复制当然更是如此。因而,如果说被忽略是抄工的宿命,那么,讹变则是抄工挥之不去的原罪。

Jean Miélot画像,他是勃艮第的一名抄工

图像来自 Miracles de Notre Dame,15世纪

自从有文本传播以来,人们也一直在努力消除文本复制过程中的抄工的走样和失真,希望与作者会心莫逆。随着时代的推移,作者与读者之间的时间间隔越来越大,语言文字以及文化的差异也越来越大,需要有人从中沟通弥合。这个消除讹误、训释疑难的角色就是学者。

这里的学者,指古典学者。桑兹《古典学术史》开篇援引了知识界关于“学者”的几段描述,说学者常常特指这样一类人:他们的特点是,“熟悉所有最好的希腊、拉丁作家”,“不仅将他们的语言和思想藏于腹笥,而且因与这些古昔先哲盘桓日久,受其熏染,形成了自己的判断力,提升了自己的品味”;他们的使命是,“如果好学,那就将时间所漫漶者誊抄清楚,从其獠牙中救回真实”。

在古代的作者和现代的读者之间,除了抄工与学者之外,还有前代的读者。当然,抄工和学者同时也是读者。这些前代的读者对文本也有影响。简而言之,如果一本书没有读者对它感兴趣,那么就不会被抄写复制,原来很少的抄本,很难保证其逃过风化虫蛀、水火灾患和战争破坏留存下来。如果一本书某个时期的读者过于热衷,其对前代文本咬文嚼字式的研读,也会给文本带来一些不好的影响。

二

苏杰老师表示,《抄工与学者》的焦点之一便是古典文本的校勘整理。首先,该书的宗旨是为了让古典研习者更好地认识附有校勘记的学术性整理本。第二,不仅各章都重点论述各个历史时期希腊古典、拉丁古典的校勘整理,而且最后专门有一章对校勘的理论方法进行总结。第三,两位作者雷诺兹和威尔逊分别是拉丁古典学和希腊古典学的知名学者,都在“牛津古典文本”丛书中贡献了重要的古典文本校勘整理本。第四,通过梳理文本传播史建立谱系是两位作者从事校勘的重要方法。第五,除了《抄工与学者》对希腊拉丁文献的传播历史进行总体梳理之外,雷诺兹还出版有《文本与传播:拉丁古典概览》,对一百多种拉丁古典文本的传播情形进行了个案梳理。

Scribes and Scholars:

a Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature

L. D. REYNOLDS & N. G. WILSON

三

苏杰老师继而指出,《抄工与学者》所述西方古代学者在文本校勘方面的做法,可以与中国学者的做法加以对照。

亚历山大文法学者的代表,有缪斯宫图书馆第一任馆长泽诺多图斯和他的学生卡利马库斯。学者们有关古典文本所做的工作,主要是编写目录和校正文本,这与西汉刘向、刘歆(时代比泽诺多图斯晚大约两百年)校中秘书、编写书目的情况差相仿佛。

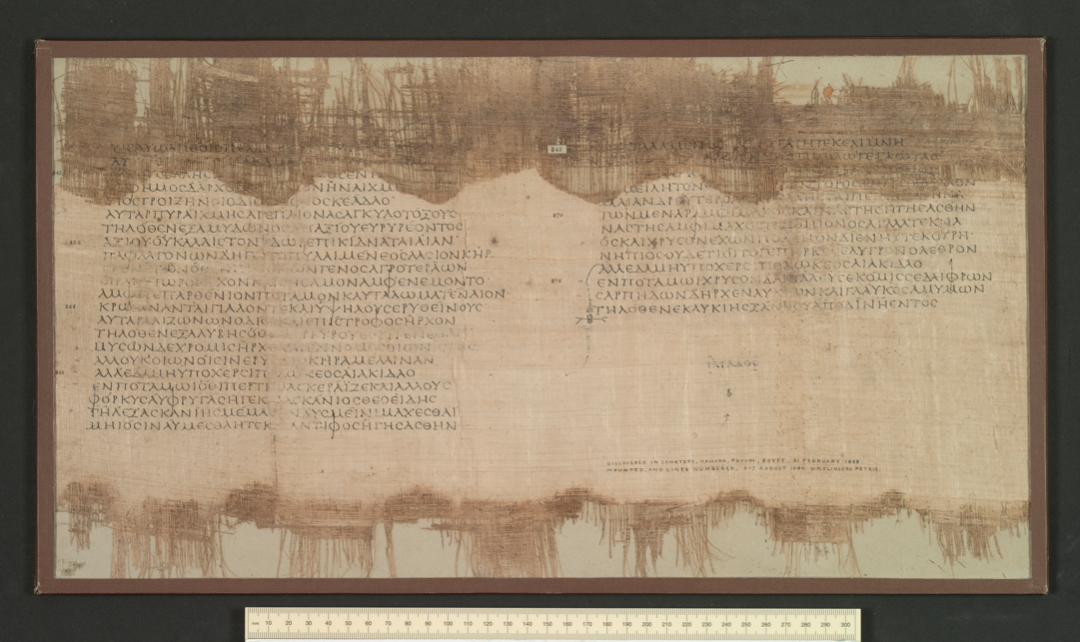

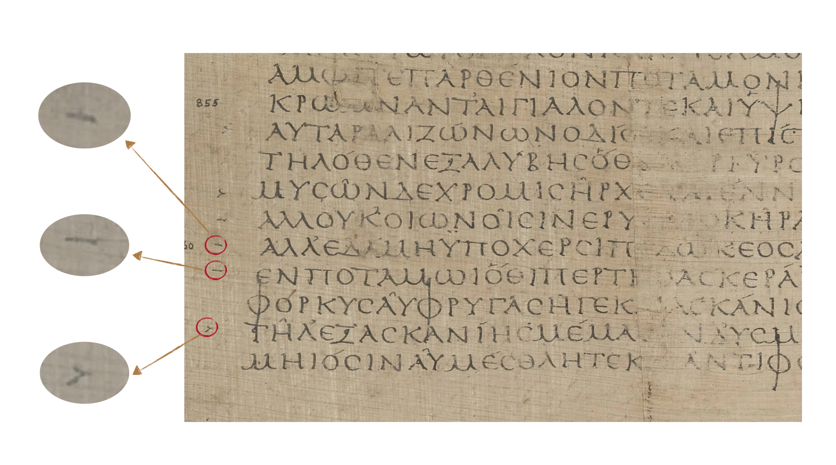

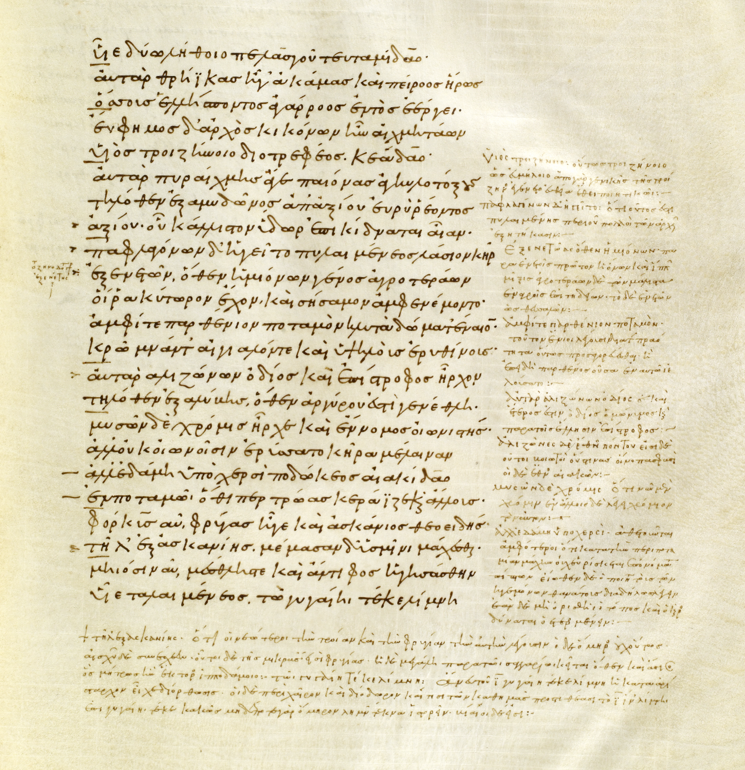

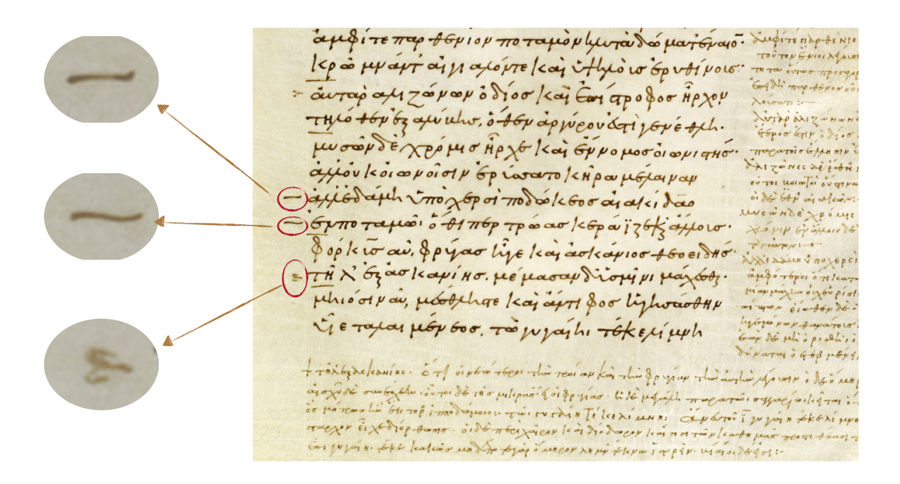

被誉为“清代校勘第一人”的顾广圻(1770—1839),其广为人知的主张是“不校校之”,即在“照摹旧本一字不易”(所谓“不校”)的同时,附考证以讨论文字的得失,供读者参考(所谓“校之”)。而比顾广圻早两千年的亚历山大学者们的做法,正是“不校校之”。图版I是2世纪纸草抄本,上有亚历山大学者的校勘符号,符号所对应的校勘文字,载于另卷。图版II是同书同一段内容的10世纪羊皮纸抄本,亚历山大校勘符号所对应的考证文字,被抄在书的边白处。

图板I

Oxford. MS.gr.class a.I(P) 2nd cent.

图板II

Venice, MS. gr. 454, fol. 41r. 10th cent.

四

随后,苏杰老师将《抄工与学者》与陈登原《古今典籍聚散考》进行比较后表示,二者主题近似。陈书分“政治卷”“兵燹卷”“藏弆卷”“人事卷”四个部分梳理中国典籍聚散的史实,将影响典籍流传的不利因素归结为四个方面:统治者的禁毁、战争的破坏、藏者秘惜使流传难继、人工保护不力致遭水火虫蛀之害。故而该书又名“艺林四厄”。

随后,苏杰老师将《抄工与学者》与陈登原《古今典籍聚散考》进行比较后表示,二者主题近似。陈书分“政治卷”“兵燹卷”“藏弆卷”“人事卷”四个部分梳理中国典籍聚散的史实,将影响典籍流传的不利因素归结为四个方面:统治者的禁毁、战争的破坏、藏者秘惜使流传难继、人工保护不力致遭水火虫蛀之害。故而该书又名“艺林四厄”。

《抄工与学者》则梳理为“三关”。第一个关口是图书材料和形制的变化。欧洲古代用于图书生产的书写材料是纸草,标准形制是卷轴。2至4世纪书写材料过渡到皮纸,标准形制过渡到册叶。羊皮纸的坚固不坏是西方古典文学得以留传的一个关键因素。第二个关口是字体的变化。第三个关口是文学风尚的变化。大众阅读兴趣的变化,可以说是文本流传的终极关口。文本从一种载体向另一种载体转移,从一种字体向另一种字体转写,前面两个关口能否顺利通过,往往与读者的兴趣相关。

《聚散考》卷首将古籍散佚之害分为亡、残、讹、误四种情形。整部书基本上只论及“亡残”,鲜少言及“讹误”。关于散佚事件的责任,聚焦于破坏者(独夫、兵匪)和收藏者。《传播史》也述及“亡残”,但更侧重于“讹误”。所以最后一章是“校勘学”。关于传播事件的责任,聚焦于抄写者、读者和学者。

五

谈及以《抄工与学者》为代表的西方古典文献学知识对中国古典文献学具有重要的意义,苏杰老师认为,近些年学界倡议建设中国古典学,要将西方古典学的理论方法与中国古典研究的实践进行有机结合。《抄工与学者》被认为是西方古典学论著中“真正意义上的古典文献学著作”,当然具有重要的借鉴意义。

苏杰老师受聘文研院“访问教授”现场

张涌泉先生非常正确地指出,“写本文献学是一门亟待创立的新学问”。《抄工与学者》对西方写本文献学进行了多方位的论述,无疑对于中国写本文献学的创立,具有重要的参考价值。近年来方兴未艾的关于中西文献的具体比较,以及长期以来关于西方语言学的经典论著的翻译,由于对西方写本文献的隔膜,造成了不少错误,这些都从反面证明了西方古典文献学相关知识对于相关研究的重要意义。