文研两周年主题学术论坛

2018年9月22日上午,文研两周年系列学术活动“中国文明及其世界处境”主题学术论坛在北京大学静园四院207会议室举行。同济大学人文学院教授韩潮、北京大学历史学系副教授昝涛作引言,北京大学社会学系教授王铭铭主持。武汉大学历史学院教授鲁西奇、四川大学历史文化学院副教授陈波、复旦大学中文系教授郭永秉、北京大学外国语学院助理教授程莹、北京大学外国语学院助理教授张新刚、文研院常务副院长渠敬东教授出席并参与讨论。

首先,王铭铭教授点出此次议题主要涉及的两个方面,一是何为中国文明,其本质特征如何;二是九十年代以来中国文明所面临的微妙处境。

随后,韩潮教授发言。他将该主题按时间分为三个维度——过去的、当下的与未来的中国文明及其世界处境,并希望通过过去探索未来的可能性。韩潮教授认为,谈论当下的中国文明及其世界处境离不开亨廷顿(Samuel Phillips Huntington)《文明的冲突》与萨义德(Edward Wadie Said)《东方主义》这两本著作。《文明的冲突》一书富有预见性,如在乌克兰问题与伊斯兰血腥边界线问题上的判断。亨廷顿认为,基于反对西方的共同动机,中国文明和伊斯兰文明将联合起来——这是其中一个最大的“失误”。虽然判断落空,但其背后仍有所洞见。如果说亨廷顿提供的是有关政治或文明的历史格局的判断,那么,萨义德则提供了对非西方文明的整体性认知图式。

.png)

依据亨廷顿《文明的冲突》(1996)所绘制的世界各文明分布图

韩潮教授认为,中国文明进入世界极具特殊性。地理大发现除发现新大陆以外,还包括发现中国。耶稣会于中国传教引发中国礼仪之争,返回西方文明语境中产生了18世纪著名的“中国热”——这是我们考虑中国文明进入世界的一个起点。耶稣会对中国佛教与道教采取打击态度,但对儒家则持有温和的批评。可以这样说,其对中国儒家的推崇贯穿整个西方启蒙运动。韩潮教授认为,中西这两个事件的共同之处在于如何看待中国儒家。这事实上可能构成了一个我们以前并没有深入了解的关键问题。相对于佛道而言,儒家难于被定位——有人将其归为偶像崇拜,有人将其归为无神论,更重要的则是将其归为自然神论。对耶稣会而言,儒家的自然神学定位并不排除朝向基督教信仰的可能;对启蒙运动而言,儒家作为建立在理性基础上的自然神学对西方宗教信仰产生冲击。

四书第一个西文编译本,由明末清初来华的耶稣会传教士集体翻译的《中国圣贤孔夫子》(Confucius Sinarum Philosophus),1687年在法国巴黎出版的拉丁文本中的孔子像

德国哲学家沃尔夫将儒家这种自然神学理论化,反映在其《中国人的实践哲学》演讲中,其中涉及的关键问题是:以理性为基础的自然神学、以自然神学为基础的道德与撇开启示的道德自主性是否有存在的可能。设若其可能性可以获得承认,则已经是极其现代的观点了。韩潮教授提出,我们应当去思考“理性之前的理性”、“启蒙之前的启蒙”,即在古代世界中可能存在着一些与现代性关联极强的成分。在亨廷顿关于中国文明和伊斯兰文明的论述中,他指出这两者之间的差异可能要大于它们各自和西方文明的差异。据此,韩潮教授认为,以儒家为例,中国文明恰恰不同于伊斯兰文明的保守倾向,反而是相当激进的。在启蒙运动开始之前,中国文明也许比其他文明更加理性化,更加与现代文明契合。

昝涛教授从议题本身的困境展开论述。首先,中国文明具有双重性和模糊性,它既可以是中华文明又可以是地域文明,这方土地在什么意义上叫“中国”、某个朝代是不是“中国”等问题都没能够说清楚,因而中国文明本身就不太容易界定。其次,要讨论中国文明及其世界处境,我们所能调动的资源基本来自西方。昝涛教授指出,谈论中国文明不能仅就中国而谈中国,要有整体性和开放性视野。对历史产生忧虑,因而需要重塑历史,也就要返归历史。某种程度上,史学研究范式的精细化如“研究先秦不谈明清”等倾向带来了自我碎片化,阻碍了中国人重新叙述历史的可能。另外,对于应当如何认识中国本部和中国周边的问题,不仅包含着历史中国的合法性问题,也包含着对政权的忧虑。因此,在某种程度上,现在对中国历史的重新叙述具有破除民族主义和汉族中心主义的作用。同时,在多重变奏的新历史叙事下,如何重塑中国文明的历史变得至关重要。

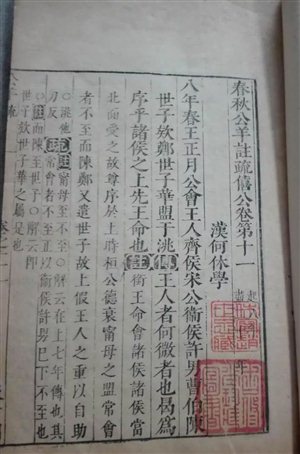

明 汲古阁本《春秋公羊注疏》书影

昝涛教授指出,近代以来,中国进入三千年未有的大变局和新文明之中,直到今天,进入这样的世界秩序中学习并适应仍然是世界主流。一方面,中国长期是西方的他者,我们所能调动的是由主体生产的关于他者的物质文明意义上的理论资源;另一方面,“中国是全球化的受益者”,这是中国文明和当代世界关系最为精妙的总结。这意味着,中国不是这个世界秩序的革命者,而是积极的参与者或潜在的改革者。在这样的矛盾中,中国面临着受益的诱惑与被同化的危险。因此,当下的中国在理论、概念、方法、处境和心态上都比较混乱,也更期待能够从中国文明的历史资源中找到解决方法。

鲁西奇教授指出,讨论所谓中国文明及其世界处境时,需要思考我们持有的立场和身份。从世界和人类的立场来看,首先要假定人类文明是统一的,并相信世界文明是一个从分散到整体的过程。这是考察中国文明的一个方向,这个方向可以继续向下分解。中国文明不仅包括以华夏为中心的文明,也包括边疆区域性文明。随后,从古代史研究角度出发,鲁西奇教授认为,中国作为统一政治体这一特点可能是理解中国概念的核心要点,从政治文明的角度出发讨论中国文明,则可以探讨专制主义、中央集权、帝国等问题。最后,鲁西奇教授提出了考虑该议题的个体立场,中国文明的世界处境落实到个体,是个人身上有多少中国性和世界性的问题。

陈波教授认为,我们目前面临两个问题,一是何为中国文明,二是世界在何处。如今的话语体系深深陷入西方对Chinese和China这种配对关系的理解中,“中国”就会变成以汉族为主的“中国本部”——如长江黄河二水系中国、农业中国和儒家中国等都是很典型的谈论中国的方法。王铭铭教授所言“中间圈”,即各种东西混杂在一起的状态,与我们现在的处境十分类似。事实上,中国就是一种混合型的存在。第二个问题是,世界在什么地方。除了从西方和中国着眼以外,若打开更多视角(如东南亚和南亚视角),可能会发现更多不一样的东西;想要理解自己的身份,可能更要到他者中去寻找。王铭铭教授总结道,陈波教授提示我们将自我和他者的界限相对化,他者是多数而非单数。

郭永秉教授则从文字角度谈中国文明。他认为,关注中国文明及其世界处境实则是对中国文明今后走向的一种焦虑,这种焦虑从近代开始就非常严重。钱玄同就曾认为,汉字无法表达所谓“世界新文明”,所以要从汉字入手改造中国文化,使之与世界接轨。然而近几十年来,人们对汉字的态度又有了极大改变,更有甚者主张取消简体字、恢复繁体字。无论是汉字拉丁化还是繁体字化,这两种极端的看法都很片面。郭永秉教授认为,我们不宜将想象的情感因素加在文化表征功能性的东西上。此外,面对西方汉学界与国内学者互相越来越难沟通的现状,双方应当更加深入地了解彼此的内在和体系,“各美其美,美美与共”。王铭铭教授补充道,把帝国主义和民族主义两种现实放在语言文字里探讨,是我们每个人都要面对的话题。

1922年《国语月刊》第一卷第7期发表由黎锦晖提案、

钱玄同和黎锦晖等连署的《废除汉字采用新拼音文字案》

程莹教授从中非研究出发,梳理中非交往的非常时刻,并从中窥见中国文明与世界处境。中非关系是最近研究和探讨的热点,但却很少涉及历史维度和人文视角。程莹教授指出,例如目前广州的非洲人街等与日常生活紧密相连的现象,恰恰引发了有价值的争论——中国是否有种族的概念,或者说中国何时开始生成这种意识和概念。同时程莹教授指出,中非交流史早已有之,如早在8世纪的华南地区就有过非洲人的踪迹,又如《太平广记》中有描述黑人才智和体魄的文字;历史上一些重要的交流也可能被各种原因所遮蔽,比如毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》曾在非洲产生巨大影响。正是由于这些不被提及的历史时刻与我们目前对中非关系的热烈探讨形成了对照,其中蕴含着巨大而复杂的转变以及我们对这种转变的漠视。王铭铭教授总结道,西方历史学家和社会学家往往把非洲描述成封闭的原始世界,其实不然,非洲的对外交流史十分漫长。此外,从五十年代到八、九十年代,关于亚非拉第三世界的世界主义与民族主义的此消彼长又应如何界定。

张新刚教授表示,把中国文明和世界处境放在一起讨论之时,往往假定中国文明是固定和静止的,世界也是一个稳定的现代国际秩序。于是,中国学者有时极其容易“自我东方化”。有两个问题需要我们思考,第一,在重新界定中国,将其丰富化与复杂化的同时,边界何在?如果中国一直处于流变之中,那么中国文明核心的观念是什么?与此同时,世界处境一直在发生变化,不只是政治的、经济的世界,而是有很强文化性或现代性在逐渐生成和变异的世界。将这两种变化与重塑放在一起,就使我们今天的议题更加复杂。第二,若超出政治文明的范畴谈论中国文明,又远远达不到谈论一个完整的文化体和社会体的程度,那么,是否要形成统一的政治认同来代替所谓文明呢?面对现代性,要不彻底投降、要不积极改造,或者把文明降到一个生活方式的意义上,这种方式是否可行?张新刚教授认为,中国学术方式比较理想的状况可能类似于土耳其的位置,应该是“不中不西,又中又西”。

希罗多德眼中的“东方”

最后,渠敬东教授进行评议总结。他表示,此次题目更准确的表达是“中国文明在世界历史之中”,其中的世界历史(特别是现代史),一般来讲还是西方造就的历史。渠敬东教授指出,处于世界历史中的自我理解与对他者的理解都必然处于这个世界历史造就的话语系统中。熟悉这个秩序的话语是正常的,但一定不是最好的解决方法,因为我们都会希望返回自身建立起关于自身文明传统的解释。在这个意义上,我们是不满意的,焦虑感也来源于此。渠敬东教授总结道,首先,我们对西方的理解不能完全使用西方的话语系统,一定要基于对西方话语系统的使用慢慢摸索出我们自己的话语基础。现如今,我们的西学研究和中国西学东渐的历史研究都不充分,怎样才能回到中国文明本身去是一个很大的问题。其次,我们要看中国对西方意味着什么,西方现代世界的思想甚至形态构想中有很多中国因素,如果我们完全反西方之道而行,这在学术上是完全没有意义的。另一方面,中国文明历来是一个开放系统,绝不能只就中国谈中国。在这种开放的视野中,多文明研究不只是研究当地的历史和文明,而是使之成为自我认识的一面镜子。因此,在现代世界中,应该构建出多面“镜子”,发现双方不断互构的形成过程。