2023年9月21日下午,“北大文研讲座”第303期“清中叶儒学的经世转向”在北京大学静园二院208会议室举行,文研院邀访学者、中研院近代史所特聘研究员黄克武主讲,北京大学历史学系教授欧阳哲生主持。

欧阳老师首先介绍了黄克武老师深耕清末民国思想史、政治史与文化交流史领域数十年间产出的丰硕成果。讲座伊始,黄克武老师从列文森(Joseph R. Levenson)的Confucian China and Its Modern Fate(《儒教中国及其现代命运》)一书切入。黄克武老师指出,列文森此书探讨梁启超与近代中国知识分子的思想特征,企图描写近代中国知识分子如何肆应中国从“天下”到 “国家”的转变。书中环绕着 “儒教已死”的观点,提出了两个重要论点:第一,他认为近代中国知识分子呈现理智与情感的断裂,一方面在情感上依恋传统,另一方面则认识到传统文化只具有“博物馆”中的典藏价值(有如埃及的木乃伊)因而在理智上全心拥抱西方文明。这样一来,在“历史”与“价值”的张力之下,近代中国知识分子内心表现出强烈的撕裂感以及认同危机。第二,列文森非常犀利地看到,知识分子在近代历史中的激烈化走向,不仅仅基于“救亡”这一历史使命,其更重要的动力在于无法忍受中国的政治与文化在世界上遭遇到“边缘化”的命运。换言之,“天下”的古典理想一直存在于知识分子群体的脑海中。

黄克武老师谈到,列文森“儒教已死”的观点深受韦伯(Max Weber)的影响,将现代文明看作一个专业化、理性化、以科技为主的文明,由此认为这一个以西方、工具性理性为主的价值,终将取代具有人文精神的儒家传统。随后,黄克武老师借助萧公权对梁启超的不同看法,指出理解近代中国知识分子的另一种路径:梁任公对传统的态度不是对“一个僵死文明的情绪性反应”,而是理性反省下的明智抉择。而此前清中叶儒学的经世转向,更是化作内在动力,成为近代中国知识分子面对西力冲击时的精神资源。

▴

Confucian China and Its Modern Fate

《儒教中国及其现代命运》

加州大学出版社,1965年

接着,黄克武老师转入了本讲的正题,提出在儒学思想史上,从宋明理学到清代经世思想的出现之间存在着连续性。这突出表现在宋明理学家同样重视事功,如明代理学家王阳明也强调知行合一、事上磨炼。以往关于从明学到清学的发展,有两种针锋相对的观点:梁启超在《清代学术概论》中提出的“反动说”,以及钱穆、余英时师徒所主张的“内在理路”说。黄克武老师更认同后者,并进一步提到,余英时先生对宋代以来儒学的演变有一个重要的观察,他从 “尊德行”与 “道问学”的互动关系表明:明代是以 “尊德行”为主导的时代,那么清代则可以说是 “道问学”独霸的时代。清代 “道问学”儒学的特点是“不走形而上学的途径”,然而乾嘉学人所从事的经典研究(即“读书稽古”的考据学),与朱子“道问学”传统之间是有渊源的。

清代儒学除了走向乾嘉考据之外,另一个重要的“不走形而上学的途径”是“经世之学”的发展。在清代儒学之中,“道问学”与“经世致用”是“相辅相成,并行不悖的两轮”。黄克武老师分辨“经世”二字,原指“经世致用”“经国济世”或“经世济民”,其本身的含义相当丰富。从宋代时士大夫所谓“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”“慨然以澄清天下为己任”,“经义”与 “治事”并重的精神,到明代东林学派“纪纲世界”的理想,无不是经世情怀的反映。而清中叶以来的“变革”思想与“应变之自觉”,更贯穿了士大夫的经世理念。

▴

《柳下眠琴图》(局部)

[明]仇英绘,纸本,设色

现藏于上海博物馆

而清中叶时期的儒学所发生的经世转向,亦与当时学术界的几股思潮方向相一致:清中叶以来,“儒家礼教主义”兴起,“正统派”的考据学者淩廷堪等提出“以礼代理”、批评当时学风“不通古今成败”、“不切实用”。经学名臣阮元提倡“汉宋兼采”,又在浙创“诂经精舍”、在粤创“学海堂”讲授经史实学。曾国藩等湖南学者,则喊出了“礼学经世”的口号。上述这些思潮,都表现出了强烈的现实关怀。黄克武老师认为,这是由于长期以来“尊德行”与“道问学”之间的张力,使清代儒者采取“朱陆调和”“汉宋调和”的学术立场,并将焦点转移到从“兼内外”的角度强调外在事功,将此一精神建立为一基于“道问学”精神的学术传统。

此外,清儒以“明道救世”为中心所发展出的经世思想与宋明儒学的“内圣外王”“体用兼备”是一脉相承的。这样一来,清代“经世致用”的观念成为宋明理学与清代学术思想的共同点,然而“经世”的转向也带来儒学传统的变迁。这不仅是儒学“体”“用”关系的改变,也促成了“体”的转化与“用”的扩展。

明末清初和道咸以降是近世经世思想盛行的两大阶段。明清之际的经世思想,如顾炎武、黄宗羲、王夫之等人的思想,已有许多学者做过深入的探讨。而乾隆至道咸以降的经世思想则仍有待深入研究。因此,在本讲中,黄克武老师集中于后者,并就清中叶时期经世思想的两位代表人物陆耀、魏源做专门的讨论。陆耀的《切问斋文钞》与魏源的《皇朝经世文编》是近代经世思想的重要渊源。黄克武老师回忆道,自己从八十年代写作硕士论文开始就关注经世思想,并以陆耀的《切问斋文钞》及魏源的《皇朝经世文编》作为研究对象。经世思想的研究在1980年代的出现有其学术脉络,其中最主要的因素是为了回应西方学者有关中国文化与近代化的两个看法:首先,从黑格尔到韦伯都认为中国文化是停滞的;其次则是费正清(John K. Fairbank)在此一传统影响下所提出的“冲击-反应说”,将中国的近代化进程视为对西力冲击的被动回应。

▴

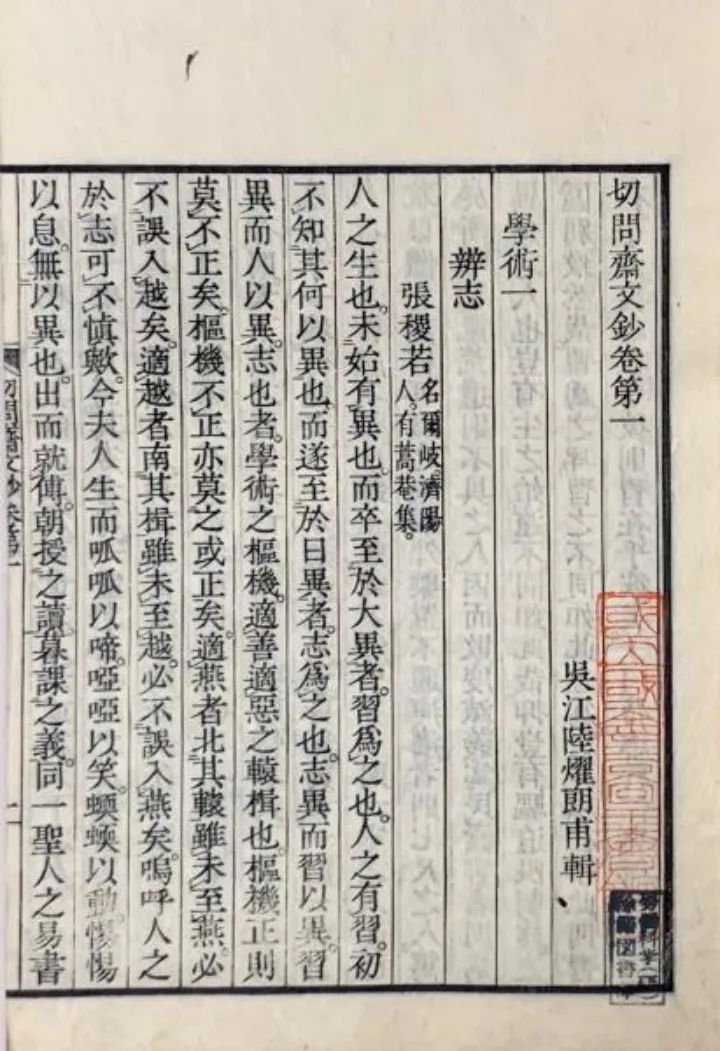

《切问斋文钞》书影

回到陆耀的《切问斋文钞》,黄克武老师指出,《文钞》将清初以来讨论学术、风俗、财赋、荒政、河防等方面的四百余篇文章搜集成编。在思想内涵上,《文钞》学术部分各篇文章环绕着“体用兼备”“有体有用”“明体达用”的理想。细绎其“体”的含意,主要指道德与知识的涵养,而较少宇宙论的意味;“用”则确指外在的事功。这种体用合一的理想,一方面矫正了理学末流已流于空疏无用的弊病,另一方面亦使士人在关怀外在事物时不至落入法家或功利思想的“邪说”。

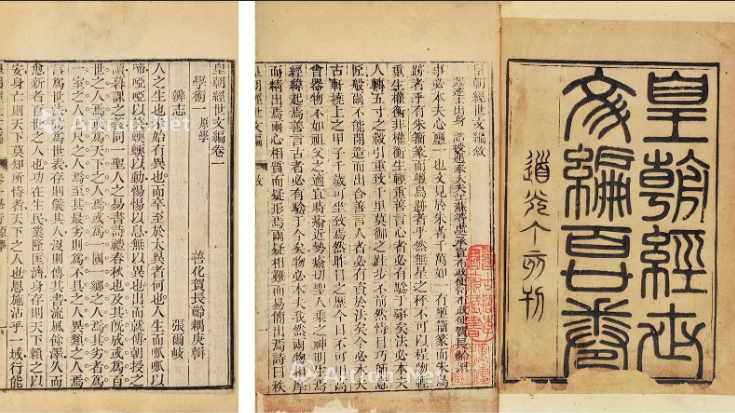

魏源所编《皇朝经世文编》在编辑形式与文章选裁方面都受到《切问斋文钞》的影响,两书前后承接的关系十分明显。《文编》特别强调儒家传统中“兼内外”的理想,希望避免理学流于空虚与“功利学派”片面重视物质利益两个极端,对于内在道德的涵养,与外在事功的表现赋予同等的重视。

▴

《皇朝经世文编》书影

围绕《文编》以义理与道德为“体”、以追求事功为“用”这一点,黄克武老师指出,《文编》以礼教与尊君为基本原则。因此,魏源《文编》肯定管仲、张居正、诸葛亮,而批判王安石以及陈亮的“功利学派”。魏源对王安石的批判集中在两个方面:一、王安石重视事功忽略道德,尤其是重用有才无德的小人,以致政治败坏;二、王安石信古崇古,目标过于高远,不切实际。《文编》中对功利学派的批评,同样也是从 “兼内外”的角度立论,认为不能只重视外在事功的成就,更重要的是要使外在事功和内在道德修养结合在一起。基于以内在道德修养为外在事功的本位和前提的理念,经世思想家们关切的一个难题即在于如何引导中人以下为善。魏源编的《皇朝经世文编》之中,就有好几篇文章关心中人以下的道德问题。

临近尾声,黄克武老师进一步谈到了清中叶的经世转向对于近代经世思想以及现代化的深远影响。最后,黄克武老师征引了俞樾“花落春仍在”的诗句,传神地表现出从宋明理学至清中叶经世思想,再到近现代中国知识分子肆应西力的独特方式与动力,这一连续的脉络之中传统文化绵延不绝的生命力。

评议环节

▴

讲座现场

评议交流环节,欧阳哲生老师表示,黄克武老师所揭示出的魏源《皇朝经世文编》中的尊君取向以及由此而来的对诸葛亮的推崇,对理解当时的历史情境有很重要的意义。他将诸葛亮为刘氏宗室鞠躬尽瘁的形象,与近代史上曾国藩领导的湘军队伍进行了对比,指出了二者之间的相似性。随后,现场聆听讲座的部分老师、同学们也相继提出了问题和思考,黄克武老师逐一做出回应。