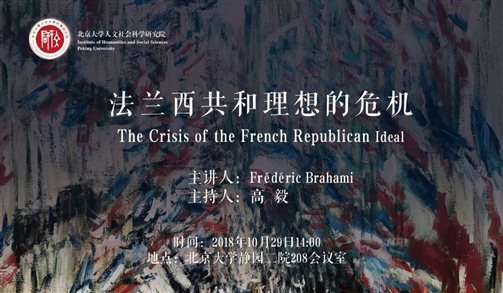

文研讲座102

2018年10月29日下午,“北大文研讲座”第一百零二期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“法兰西共和理想的危机”。文研院访问教授、法国高等社会科学研究院教授弗雷德里克·布拉哈米(Frédéric Brahami)主讲,北京大学历史学系教授高毅主持。

弗雷德里克·布拉哈米(Frédéric Brahami)教授

近三十年来,法兰西共和理想正在不断经历危机,越来越多的法国民众不再信任共和精神,甚至表现出厌恶的态度。激进的左翼和右翼批评了共和理想用以形塑法国民众的方式,因为这种理想似乎拒绝开放、多元和包容的精神,旨在推动一个同质化的法国。

为了更好地说明这一复杂的问题,布拉哈米教授选择了从外国人成为法国公民的视角来切入作为一个更为具体的思考起点。通常有两种途径:第一种是出生在法国领土自动成为法国人,被称为属地原则;第二种是尽管出生在法国以外但长居法国、有稳定的工作并纳税的人。然而,成为法国人不仅仅是国籍问题,更意味着从文化和精神上成为法国人,分享并认同共和理想,成为一个真正的、忠诚的法国人。显然,后者并不容易。布拉哈米教授认为,要了解外国人如何成为“精神上的”法国人,首先需追溯19世纪至20世纪的法国公民如何形塑自己对共和理想的认同。虽然一个法国公民字面上已经是法国人了,但需要追问的是共和理想如何能让一个法国人变得更“法国”——因为共和理想的实质就是塑造一种关于国民的新认同。

2015年法国《查理周刊》枪击事件后

在全国所爆发的“共和主义游行”

直到19世纪末,大多数法国人并不是共和主义者。在农村地区,多数人都是波拿巴主义者,而无产者中有社会主义者、共产主义者、无政府主义者。共和主义的支持者并没有多大的社会基础。19世纪的人们害怕共和主义这个字眼,因为这让他们联想起罗伯斯庇尔和他的恐怖统治、断头台、可怕的战争以及与欧洲其余国家的敌对。这些糟糕的历史记忆给法国人带来的是长期的创伤,法兰西共和理想和第一共和国与太多的流血记忆联系在一起的。尽管1848年建立了第二共和国——一个没有恐怖、没有战争的共和国,但很快又沦为拿破仑三世的新帝国。第二共和国虽然没有使用断头台,但在六月压制工人运动的过程中同样充斥着血腥,有超过六千人在三天内被杀。1870年,共和主义者抓住机会重新掌权,建立第三共和国,但历史的教训让人们心存疑虑,因为共和太容易走向专制。由此,布拉哈米教授指出,19世纪末的共和主义者面临的最大挑战就是将不情愿的法国人民变成共和主义者。

《自由引导人民》,德拉克洛瓦,1830

将当时超过2000万的法国人全部变成共和主义者无疑是一个巨大的、几乎不可能实现的挑战。但令人惊异和钦佩的是,他们做到了!通过发动并赢得一场与天主教会围绕意识形态的战争,他们成功实现了这一目标。而这依赖于1881-1882年期间颁布的朱尔·费里法(Lois Jules Ferry)创造的现代教育体系。直到1870年,仍然有几乎一半的法国人不会讲法语,而是操各种方言,所以,共和主义者首先做的就是将法语作为官方强制的唯一语言,并推行关于法国历史的统一叙事。他们将精力集中在学校,制定了著名的学校法:学校必需和任何宗教完全分离,保持其世俗性;上学是免费和强制的;每一个男孩女孩都必须上学,在学校里以相同的方式学习完全相同的东西,培养相同的品行;使用法语以外的其他语言将会受到惩罚。

共和主义者实际上想培养新一代的法国人,使他们热爱和珍惜作为一个整体的国家胜过自己的家乡。成年人虽然不是共和主义者,但他们的孩子将以共和价值教育长大。学校教育他们要宽容而不要盲信,尊重一切宗教信仰和无信仰者,将生命置于国家整体之考量的人生要比仅仅局限于村庄、城市或一个地区的更值得过。用当时的话来讲,祖国(la grande patrie)要比你的出生地(la petite patrie)更值得珍爱。因此,想成为一个“好的法国人”,一个“好的共和主义者”,人们必须抑制自己的地方归属,抑制自己的宗教情感,只能在家里说方言。而这一切最终都奏效了!但也有一些地方例外,例如科西嘉岛。直到今天,越来越多的法国人首先觉得自己是法国人,其次才会觉得自己来自布列塔尼(Bretagne)、奥弗涅(Auvergne)或皮卡第(Picardie)。特定地方的归属对于法国人来说并不重要。

法国国民教育部

第三共和国的缔造者们需要真正的、忠诚的法国公民,他们必须拒绝除了法国人以外的任何其他群体认同。但从宗教的角度来看,这是非常矛盾的。所有宗教以及无宗教者都是合法的,每个人在宗教信仰和实践上完全自由,布拉哈米教授称其为共和主义者的神圣信条。但作为一个好公民,人们只能在私人空间中实践自己的宗教。在一个世俗国家,任何人都不能公开地表达自己的信仰。如果一个政治家、公司职员或大学教授公开宣称“我相信上帝”、“我是基督徒”、“我是天主教徒”,会被看作利用职务之便来宣教,从而成为严重错误。

对于法国人来讲,为了获得信仰自由必须放弃在公开场合表达信仰的权利。塑造法国公民必须以反对从属于特定地域或宗教群体为代价,这就是共和理想的悖论所在。这一措施在19-20世纪被用于数以百万计的法国移民者,他们来自意大利、德国、波兰、西班牙、葡萄牙、乌克兰和俄罗斯。这些人十分受欢迎,被邀请成为法国人、法国公民,但代价是必须忘记原先的认同、自己的根甚至宗教认同。他们不仅要被吸纳进法国文化中,还要被同化。共和主义者在制造爱国者这一点上可以说十分高效,并且实际上塑造了一种同质化的法国人。

布拉哈米教授将这一从共和理想中所发现的悖论总结为:为了保证自由,不得不禁止公开表达异见,更确切地说,禁止在公共场合展现个人信仰。这一悖论在穆斯林妇女的服饰问题上十分凸显,在当今仍然不断引发争议,并清楚地显示出共和理想所遭遇的危机。从2011年开始,法律不允许穆斯林妇女在学校以及其他公众场合戴面纱(hijab)或着其他宗教装饰,但制定这一法令的理由和动机却并不容易理解,因为这似乎和共和精神完全背离——共和主义者支持宗教自由,宣称人权才是第一位的。根据《人权宣言》,只有那些会对其他人造成伤害的行为才应被禁止,“伤害”被事先定义为剥夺了个人的某种权利或者妨碍了个人行使属于自己的自然权利。而戴面纱这一行为并不构成对他人的伤害,因而,禁止它是完全背离共和主义哲学。这也是一些知识分子强烈反对这一法令的理由,认为其严重背离了共和理想。

作为共和主义理想代表的《人权宣言》

布拉哈米教授表示,法令支持者的观点无外乎以下四种。其一,法律只允许信仰者以不引人注目的方式表达自己的个人信仰,但伊斯兰面纱被视作明显的宗教从属标志。其二,包括基督教和伊斯兰教在内的宗教都具有劝人改宗的特点,而这不被共和理想所允许,就像第三共和国发动对天主教的战争一样,现在针对伊斯兰教的战争也是如此,共和主义者并非针对伊斯兰教,而是针对一切具有劝诱改宗的宗教。其三,伊斯兰面纱被认为违背了性别平等的原则,共和主义者认为其象征着男性对女性的支配,因为其将女性看作可能引起男性犯罪的“邪恶生物”。其四,大量穆斯林女性戴面纱受到了其父亲和兄弟的胁迫,这意味着来自宗教群体的压力。而《人权宣言》的第五条即为“凡未经法律禁止的行为即不得受到妨碍,而且任何人都不得被强制去从事法律所未要求的行为”,这是共和理想帮助个体免于宗教或文化所属压力的体现。

因此,同样基于共和理想,人们既可以选择支持这一法令,也可以选择拒绝这一法令——这就是悖论所在。布拉哈米教授表示,这一现象反映的哲学议题在于:限于私人的自由是真的自由吗?而回溯这一哲学问题的历史根源将有助于我们更好地理解这一独特的法国式自由。

法国大革命无疑是我们无法绕开的一个时间节点。一位美国历史学家丹·埃德尔斯坦(Dan Edelstein)在《自然权利的恐怖》(The Terror of Natural right)一书中探讨了1798年的《人权宣言》如何以自由的名义引发专制。布拉哈米教授在此基础上将法国大革命以来启蒙哲学家的努力总结为三种思想解放:即从宗教、习俗和过去中解放。对于18世纪的唯物主义哲学家来说,只有消灭宗教才能让人同时从神权和君主制中获得解放。而普通人之所以认为宗教神圣又是因过去的习俗和传统所致,并非由于对基督教神学的深入思考。因此,启蒙哲学家们非从批判宗教入手,而是直接批判人们对于习俗和过去的尊重。通过这些努力,他们试图创造一种完全抽象的人——脱离过去、脱离习俗、脱离宗教。

1772年版《百科全书》插图,图中“真理”居于画面中央,为光明所环绕,并将自己揭示给“权利”、“哲学”和“理性”。

尽管第一共和国和第二共和国的存在时间不长,但法国人并没有放弃建立共和国的努力,而第三共和国的成功则得益于新的教育政策。从第一共和国就开始推行的关于法国历史的叙事则成为共和主义成功的最主要原因——他们将1789年视为国家诞生的日子,仿佛此前的任何历史都不值得铭记,而这一点也被当代法国人所诟病。但到了第三共和国,这一叙事有所转变,被誉为“法国史学之父”的儒勒·米什莱(Jules Michelet)在他的《法国史》(Histoire de France)和《法国大革命史》(Histoire de la Révolution française)中不再将大革命视为与之前法国长久历史的断裂,而托克维尔(Tocqueville)在他的名著《旧制度与大革命》(l’Ancien régime et la Révolution)中也重新检视了大革命,认为其并非一种激进的历史断裂。这些新的历史解释对法国人的共和理想做了调解。

通过回溯共和理想的历史根源,布拉哈米教授认为,这有助于帮助我们理解自二十世纪六十年代以来这种普适的法国共和理想如何随着法国在北非和亚洲的殖民地失去支配所遭受的质疑。在这些地方,共和主义者是以殖民者的残忍面目出现的,而宗教争端也从原先的欧洲人、基督徒延伸到被种族主义压迫的黑人、阿拉伯人和穆斯林。显然,希望后者忘记其文化源头更难。这些社会现实进一步展现出共和理想所遭受的危机,而这与共和主义的内在悖论是分不开的。尽管有解构主义者试图从理论上将这种看似排外的民族主义从共和理想中区分出来,以便通过爱国主义将不同群体重新融合在一起。但布拉哈米教授认为,只有在正视历史和现实的基础上重新诠释共和理想,才有可能在继续推行同化还是秉持自由多元之间做出更好的抉择。

讲座之后,现场听众与布拉哈米教授就共和理想在中国的接受与实践进行了有益的互动,进一步加深了对这一议题的探讨。