主讲人陆蓓容老师

2020年11月17日下午,文研院第九期邀访学者内部报告会(第八次)在北京大学静园二院111会议室举行。文研院邀访学者,浙江省社会科学院副研究员陆蓓容作主题报告,题目为“绘画史的两个世界”。第九期邀访学者陈志平、丁得天、李丹婕、李鸣飞、韩琦、孟庆延、邱靖嘉、吴敏超、姚泽麟,北京大学中国古代史研究中心副研究员史睿、文研院常务副院长渠敬东、院长助理韩笑出席并参与讨论。

何为“两个世界”?美术史研究需要同时处理图像和文献两方面的内容,传统的美术史研究强调作品,习惯于将传世书画名作视为一手材料,而相对不太“担心”作品本身的层次问题。许多论著都展现出一种信仰,即:图像具有独立于文本的说服力,它传达的信息往往是可靠的,可以直接取用的。明清时段距今较近,通过这个时段的研究,能够看到一些图像材料和文字材料之间的层次感,并通过这种情况,合理地想象更早期的实际情形。要解释绘画史何以具备今天这样的面貌,就不能在两个世界中厚此薄彼。本次论坛,陆蓓容老师以三个例子来展现两个世界的分与合。首先,关于书画收藏,一直研究书画收藏史的陆蓓容老师用董其昌的“双胞胎”作品引入话题,她邀请与会学者参与辨识真品与伪作。在讲述这件“双胞案”背后的鉴定故事之后,她表示,真伪问题非常难以判断,即使经验丰富的大学者,也不能全然逃出陷阱。并且,真伪问题在传世的书画作品中普遍存在。正因为如此,通过作品来进行艺术史的讨论,风险重重,当代学者常常要仰赖前辈收藏家们的鉴定意见。

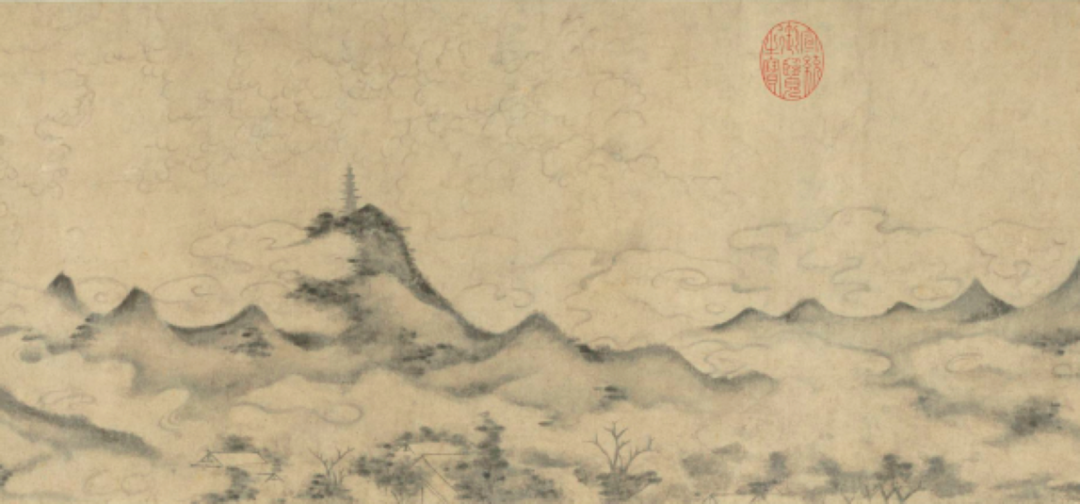

随后,陆蓓容老师展示了传为米友仁的《云山得意图卷》,又展示了欧阳询《仲尼梦奠帖》,以及这两件作品的题跋。清初的几位著名收藏家——正是当代学者不免“仰赖”的人们——往往将这两件作品都视为真迹,并且不吝长篇大论地赞美其品质,抒发获得这些作品后的得意之情。可是,文献讲出了另一个版本的故事。一通藏于北京故宫博物院的王鸿绪尺牍中,提到了明末清初最为著名的若干古代书画,前述的米友仁与欧阳询也在其中。这封信的收信人不明,据考证,应是当时的一位重要书画装裱商人顾维岳。王氏在面对这些作品时,其实并不非常有把握,需要顾维岳提供意见。同时,这封信还展示了顾氏出入当时顶级收藏家之家,为他们经手买卖、装裱作品的实情,说明当时最有钱有势的收藏家,即使彼此“都是朋友”,也仍然需要依赖中间商人才能了解对方的藏品。陆蓓容老师追问:如果我们没有看到这封本该阅后即焚的书信,是不是就很容易相信,收藏家们写在书画作品后面的题跋出于他们自己的真知灼见?是不是会倾向于接受那些收藏家们为作品作出的背书?是不是我们自己也会隐然倾向于相信作品为真,或作品的品质为佳?而这些结论,会不会进一步影响我们对于宋元绘画的认识?这些问题十分危险。再进一步,就会掉进循环论证而不自知的大坑。

随后,陆蓓容老师展示了传为米友仁的《云山得意图卷》,又展示了欧阳询《仲尼梦奠帖》,以及这两件作品的题跋。清初的几位著名收藏家——正是当代学者不免“仰赖”的人们——往往将这两件作品都视为真迹,并且不吝长篇大论地赞美其品质,抒发获得这些作品后的得意之情。可是,文献讲出了另一个版本的故事。一通藏于北京故宫博物院的王鸿绪尺牍中,提到了明末清初最为著名的若干古代书画,前述的米友仁与欧阳询也在其中。这封信的收信人不明,据考证,应是当时的一位重要书画装裱商人顾维岳。王氏在面对这些作品时,其实并不非常有把握,需要顾维岳提供意见。同时,这封信还展示了顾氏出入当时顶级收藏家之家,为他们经手买卖、装裱作品的实情,说明当时最有钱有势的收藏家,即使彼此“都是朋友”,也仍然需要依赖中间商人才能了解对方的藏品。陆蓓容老师追问:如果我们没有看到这封本该阅后即焚的书信,是不是就很容易相信,收藏家们写在书画作品后面的题跋出于他们自己的真知灼见?是不是会倾向于接受那些收藏家们为作品作出的背书?是不是我们自己也会隐然倾向于相信作品为真,或作品的品质为佳?而这些结论,会不会进一步影响我们对于宋元绘画的认识?这些问题十分危险。再进一步,就会掉进循环论证而不自知的大坑。

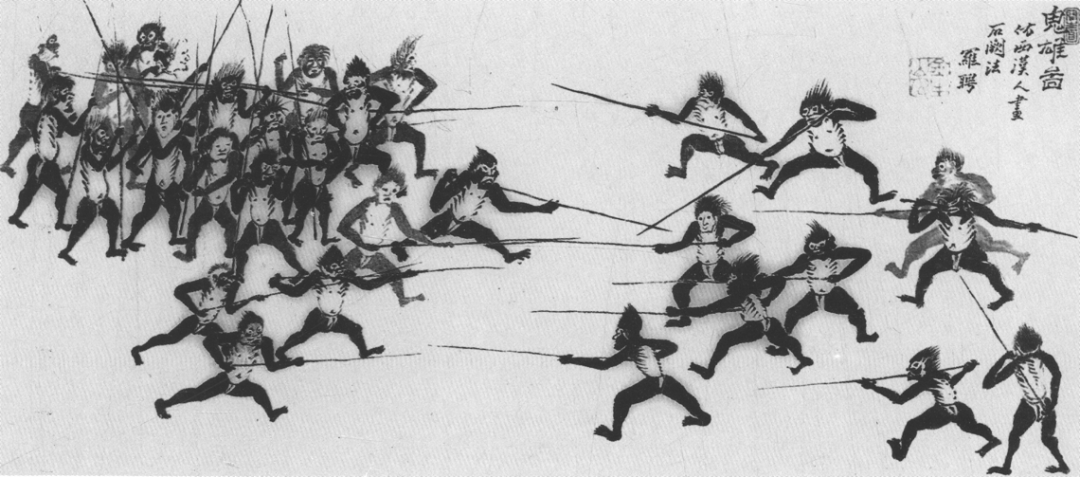

论坛第二部分,陆蓓容老师又以一个例子说明:仅通过作品来研究,甚至只是描述画家的艺术风貌,也是靠不住的。罗聘身为扬州八怪之一,留下了大量不同面貌的画作。如果遮住名字,观者未必会认为出于同手,因为风格、笔墨、构思并不总是一致。它们,是画家在不同情境下,根据需求应变的结果。通行的绘画史研究,很容易将这一切主要归因为画家的意愿,并将“无所不能”,视为艺术水平的表现。然而,陆蓓容老师又抛出了北京故宫博物院所藏翁方纲致罗聘等人的若干尺牍。

罗聘 山水人物图册

罗聘 鬼雄图

这些书信证明,翁氏在定制绘画的时候,常常事无巨细地提出要求。罗聘这样的画家并不能够随心所欲,在颜色、构图、经营位置等方面,都需要接受翁氏的意见。这种意见不一定是从上而下的命令,但是画家未必具备太多发挥的空间。这些例子并非罕见,在翁氏的时代,有相当一批文人都有定制作品的意图,有时候,画家不过是他们的手。画家的风格“多变”,固然可能出于己意,却也可能是因为“上家”对每件作品的要求不同。万上遴《天冠山图卷》,是翁氏定制绘画的传世实物案例,恰好可与尺牍互证,展示了画家如何根据翁方纲抛来的文本和画稿,把他理想中的图像“衍成长卷”,并且在漫长的岁月之中反复制造新的摹本。由于清中期以来,与文人相关的绘画,传世数量较多,陆蓓容老师提示,我们应该考虑这些作品受到支配的可能性。根据作品去讨论画家的风格、面貌与水平,必须谨慎小心。

清中期的材料并不足以说明长时段的情况,为此,陆蓓容老师补充了两个早期的例子。一是北宋时期,晁补之提出意匠、制定粉本,由画家孟仲宁照画;二是倪瓒抱怨求画者都希望他作“命题作文”。这两例说明,绘画中的“要求”可能一直存在,不一定与时代相关,也不一定因画家的地位或身份而有所区别。

万上遴 天冠山图卷

第三部分之始,陆蓓容老师设问,如果通过作品进行收藏和绘画研究都有风险,学者还能做些什么?也许应该让作品与文献共同参与到绘画的观念史研究中去。如果把一个时代的观念比喻成一个游泳池,那么作品与文献事实上都在往池子里“注水”。我们应当“潜”到水里,“摸一摸”每朝每代的“池子”,看看四边何在。这样,作品和文献就不必“隔空打架”,而会变成共同建构起这个水池的资源。

第三部分之始,陆蓓容老师设问,如果通过作品进行收藏和绘画研究都有风险,学者还能做些什么?也许应该让作品与文献共同参与到绘画的观念史研究中去。如果把一个时代的观念比喻成一个游泳池,那么作品与文献事实上都在往池子里“注水”。我们应当“潜”到水里,“摸一摸”每朝每代的“池子”,看看四边何在。这样,作品和文献就不必“隔空打架”,而会变成共同建构起这个水池的资源。

最后一个例子是董其昌的南北宗论。南北宗论的形成,既往已经有了较好的研究。不过,在它形成之前、同时及之后,绘画史的领域内,始终都不是只有这一种声音。只不过,当代学者身处于此论大为流行数百年以后的时代,很难再听到当时的众声喧哗。陆蓓容老师以丰坊的《南禺书画目》、张泰阶的《宝绘录》为例,分析了《图绘宝鉴》这部书对于明中后期书画知识世界的建构多么重要。此外,明末画家沈颢及清初画家萧云从的一些作品也说明,南北宗论产生以后,虽然摹古成风,可实在未必都是“摹南宗之古”,甚至是“挂着南宗的羊头,卖着《图绘宝鉴》的狗肉”。她认为,某些较为奇异的图式,可能是来自于图绘宝鉴提供的“书本知识”,也有可能是这些书本知识经过伪作的二手转写之后,重新又反哺画家。

萧云从 仿古山水图册

报告结束后,与会学者对于真伪、笔墨语言、画家身份、明末清初画家的精神世界等议题进行了热烈的讨论。

文研院常务副院长渠敬东为陆蓓容老师颁发邀访学者聘书