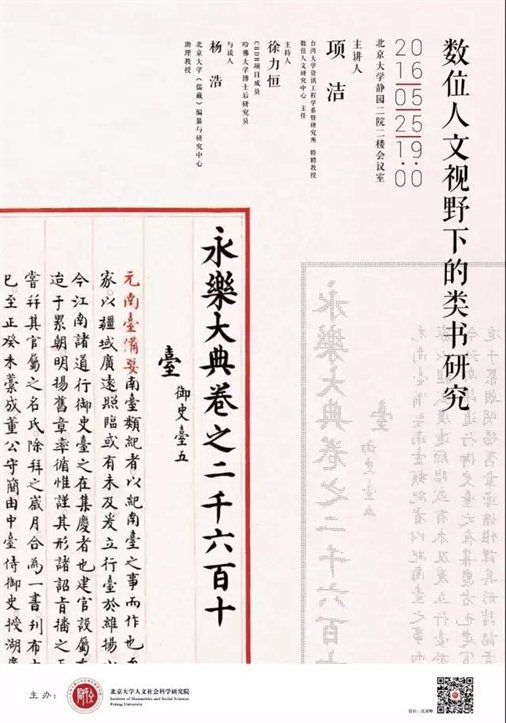

数位人文视野下的类书研究

时间:5月25日(周四)19:00

地点:北京大学静园二院208会议室

主讲人:项洁(台湾大学资讯工程学系暨研究所特聘教授、数位人文研究中心主任)

主持人:徐力恒(CBDB项目成员、哈佛大学博士后研究员)

与谈人:杨浩(北京大学《儒藏》编纂与研究中心助理教授)

【摘要】

类书是中国的一种特殊的文本类型,它是按照「以类相从」的编纂方式,将常被使用的书籍中的内容摘抄之后,分门别类地加以重新排列,以便于阅读和查找。换句话说,它是按照所设定的知识架构,把有关联的内容编排罗列出来,编辑者隐身幕后,并不直接阐述对于特定主题的看法。这种「辑而不做」的特性,使得类书广受传统学者的批评,被认为是没有学术价值的参考书籍。

但是类书有一个特性,也就是虽然它汇集的是以前的数据,但数据的编排却是根据当时的需要,所以透过一部类书的知识分类和书籍的利用方式多少可以窥见一点当时人对知识的看法,而如果能够整体性的比较两部不同时代的大型类书,则可以看到一些世界观的变化。

然而由于类书的工具书性质及规模过于庞大,除了比较部类结构之外,学界鲜少尝试将某部类书的全部内容视为一个整体,并针对不同时代的类书进行整体性的比较。得益于近年来数字科技的发展,类书全文数据库的建置和运用已变成可能,历代学者以往透过经年积累、反复查找获得的信息,如今可以透过更为便利的方式取得。本文运用数字人文方法,将类书的知识分类和条目做分别的处理,透过文本比对(共引性)条目的方式分析和比较观察中国古代大型知识文本。我们以唐宋两部官修大型类书《艺文类聚》和《太平御览》为例,透过建置的「艺文类聚/太平御览」全文数据库及「类书对应查询系统」提供的检索、分析和观察功能,具体分析了研究者依靠人力所无法完成的整体分类结构、比重和条目内容的差异,以及两部类书引用书籍分布时代的分布,尝试勾勒在中国古代知识结构总体稳定的情况下,唐宋士人知识结构中渐进而深刻的变化轨迹。我们认为,新工具和方法的运用,目的不是要取代人文学者诠释性的研究,而是可以为类书研究提供另一个可能性和实证基础。

本研究系与杜协昌博士、陈丽华博士、钟嘉轩先生共同完成。

【主讲人简介】

项洁,台湾大学资讯工程学系特聘教授暨中央研究院资讯科学研究所合聘研究员,同时也是台湾大学数字典藏研究发展中心主任。他曾出任台湾大学图书馆馆长,投入台大的数字典藏工作及相关研究应用已十余年,不仅领导《淡新档案》、台湾古契书、日治时期统计资料等重要历史文献的数位化与资料库开发建置工作,完成“台湾历史数位图书馆”(THDL),并协助台湾省谘议会档案资料库、国民党党史馆、慈林教育基金会典藏台湾社运史料资料库和文建会国家文化资料库的建置。