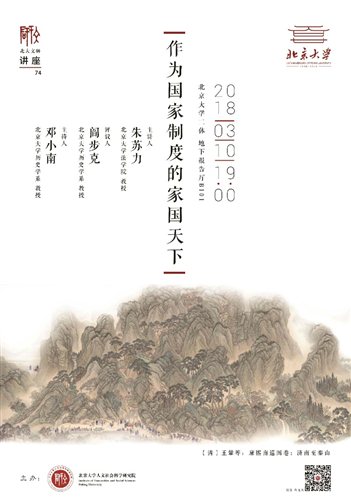

北大文研讲座(74)

作为国家制度的家国天下

时间:2017年3月10日(周六)19:00

地点:北京大学第二体育馆B101报告厅

主讲人:朱苏力(北京大学法学院教授、文研院学术委员)

评议人:阎步克(北京大学历史学系教授)

主持人:邓小南(北京大学历史学系教授)

【主讲人简介】

朱苏力,北京大学法学院教授。1978-1982年本科就读于北京大学法律系,获学士学位,1984-1985年研究生就读于北京大学法律系,1985-1987年就读于美国麦克乔治法学院并获硕士学位,1987-1992年就读于美国亚利桑那州立大学,获硕士、博士学位。1992-1994年任北京大学法律系讲师,1994-1996年任北京大学法律系副教授,1996年至今任北京大学法律系/法学院教授,博士生导师。其中1999-2000年任北京大学法学院副院长,2000-2010年任代院长、院长。1999-2000任美国哈佛燕京学社访问学者,耶鲁大学法学院访问学者。2011-2012任美国康奈尔法学院高级访问教授,纽约大学法学院高级访问教授。研究领域为法学理论、法律与社会科学、法律与人文。代表作为《法治及其本土资源》(中国政法大学出版社,1996年,2003年2版,北京大学出版社,2015年3版)、《制度是如何形成的》(中山大学出版社,1999年;北京大学出版社,2009年2版)、《送法下乡》(中国政法大学出版社,2000年;北京大学出版社,2011年2版)、《道路通向城市》(法律出版社,2004年)、《法律与文学》(三联书店,2006年)。现任北京大学人文社会科学研究院学术委员会委员。

【内容简介】

家、国、天下往往被理解为古代中国政治精英实现自我的三个阶段或舞台。但从制度实践的视角来看,三者其实是以农耕为核心的历史中国必须且得以发生、结构和有效整合的三个基本制度或三个变量。”家”可以视为以血缘为基础农耕村落——普通人的生活共同体,“国”可以视为以广大农耕区为基础的政治共同体,“天下”则是“国”之四周广阔的非农耕区—— “一国两制”, “国”与“天下”又构成一个文明共同体。借助中国的历史经验,通过分析展示这三个看似有种种紧张关系甚至激烈冲突的变量的复杂互动,讲座试图从制度功能的角度探讨并在理论上解说:这片土地上的无数怀疑“帝力于我何有哉”且“老死不相往来”的农人和非农人,因何需要,又何以可能,早早形成了长期稳定的大国体制?即便山河破碎,也一次次“从头收拾旧山河”,有了这个多元一体的历史中国。