文研读书43

碎金屑玉的意义——刘敦愿《文物中的鸟兽草木》

时 间:2023年3月30日(星期四)14:00

地 点:北京大学静园二院 208会议室

引言人:郑 岩

北京大学社会学系 教授

主持人:刘 晨

北京大学艺术学院 研究员

与谈人:包华石(Martin Powers)

北京大学艺术学院 教授

贺西林

中央美术学院人文学院 教授

刘华杰

北京大学哲学系 教授

贾 妍

北京大学艺术学院 长聘副教授

李吉光

首都博物馆 副研究馆员

于保田

日本女子大学 教授

许 宏

中国社会科学院考古研究所 研究员

刘 虎

对外经济贸易大学 教授

内容提要

刘敦愿先生(1918-1997)不仅是山东大学考古学专业的开创者,也是中国美术考古学术研究领域的前行者。在国立艺专毕业之后,刘先生因缘际会地接受了部分考古学训练,又恰逢建国后的“考古大发现”时代,因此写下了一批文情俱胜的学术文章,这些文章具有深厚的功底、开阔的视野。他特有的禀赋、兴趣、阅历和积累,也使得他的文字自成一格,在“新”与“旧”、“古”与“今”之间呈现出考古材料多方面的价值。

刘敦愿先生的研究成果代表和实现了美术考古在二十世纪九十年代前的一种可能性。他一生甘于寂寞,却勇于探索,勤于写作,留下一批宝贵的学术遗产,这些学术遗产值得后来者好好思考和继承。让我们在春光正好的静园二院,一起来研读他的书,他的世界。

拓展阅读

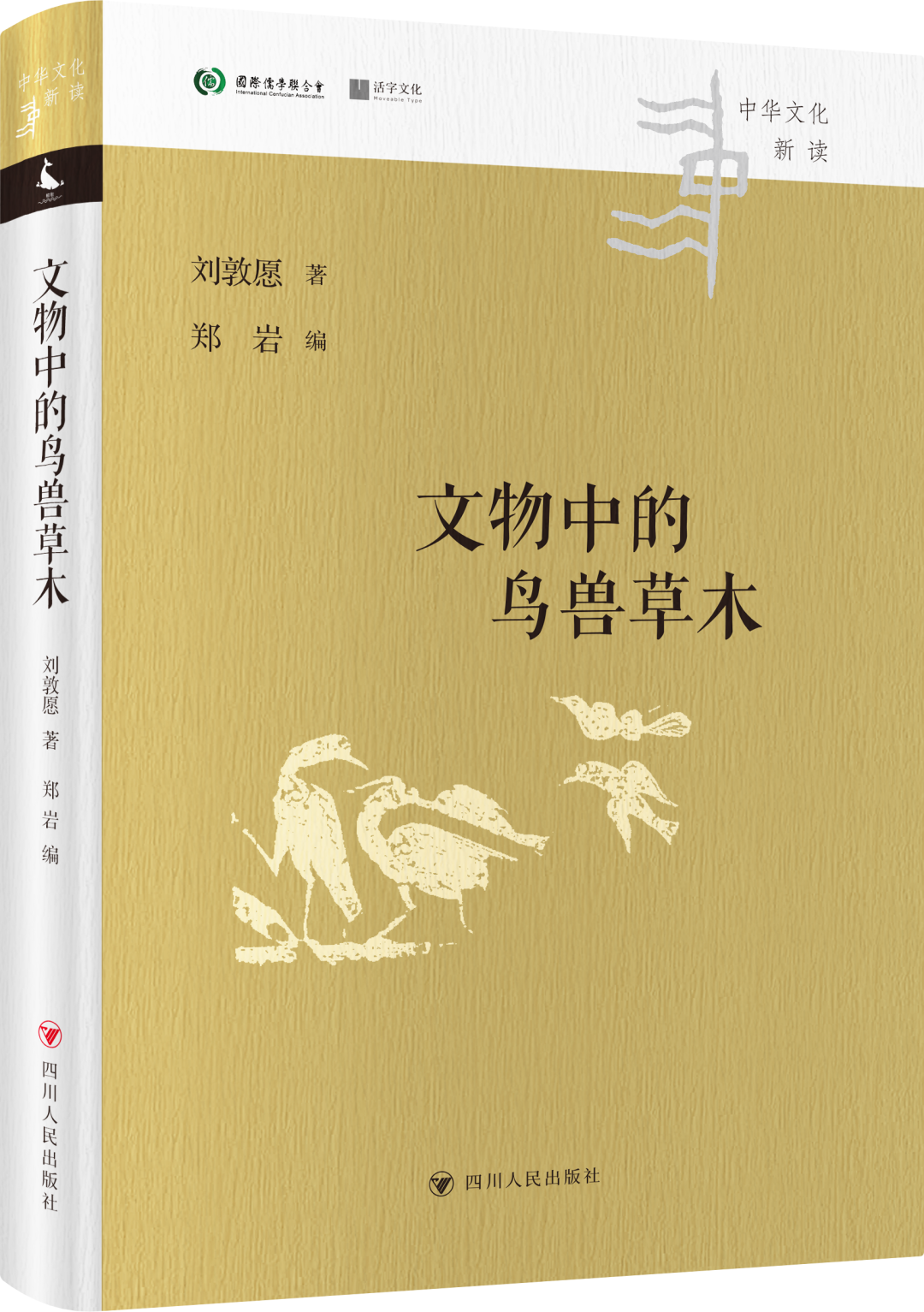

《文物中的鸟兽草木》

刘敦愿著,郑岩编

(点击图片阅览更多)

出没于古代器物与画像中的鸟兽草木,题材广泛,映现着人们与自然界生物丰富密切的关联,以及由此形成的文化含义和艺术脉络。本书通过描述这些图案、纹样的风格,剖析其意涵,来推想古人对自然资源的认识、改造与利用,复原彼时的生态环境与社会生活,追踪古族的征伐与迁徙,再现悠远的宗教礼仪与信仰,呈现出考古材料多方面的价值。

目录(滑动阅览)

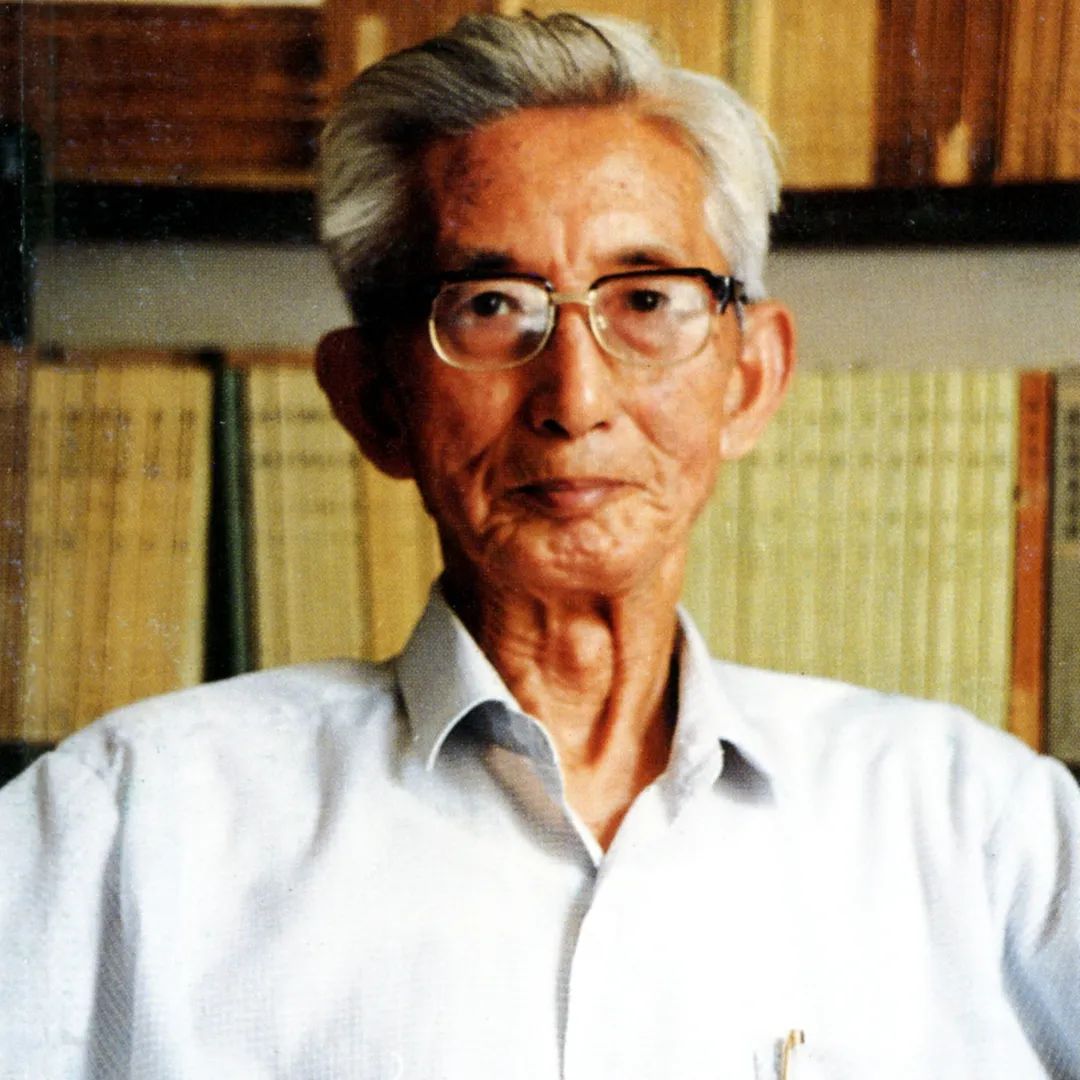

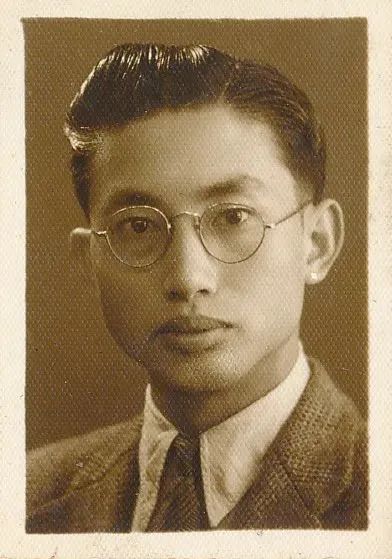

刘敦愿传略

刘敦愿,字子舒,1918年6月24日生于湖北汉阳。其曾祖父刘传莹,字椒云,道光十九年(1839)举人,经学家,官至国子监学正,于《清史稿》有传。其父刘人劭(字少淮)是一位铁路职员,曾参加同盟会。

刘敦愿1932年毕业于郑州扶轮小学,1938年毕业于郑州扶轮中学。1939年,他在昆明考入国立艺术专科学校西画科。该校在抗日期间由北平与杭州两所艺专合并而成。刘敦愿随留法归国的秦宣夫(1906—1998)学习素描,受其影响,开始从古代艺术的角度接触到西方考古学的知识。不久,刘敦愿认为自己的秉赋更适合学术研究,便逐渐转向对美术史的学习。由于有着西画的背景,他最早的兴趣集中在西方美术史。但战时外来的资料颇不易得,加之当时艺专所在的四川巴县(今重庆江主城区)可以见到一些汉代画像砖等古代文物,他便转向对中国美术史的学习。

▴

刘敦愿1948年留影

为补充历史学知识,刘敦愿定期从国立艺专所在的巴县磐溪过嘉陵江到沙坪坝,在那里旁听中央大学历史系教授丁山(1901—1952)讲授的“商周史”与“史学名著选读”等课,风雨无阻,颇得丁山嘉许。丁山认为先秦典籍是中国文化的源头,刘敦愿遵其师命,花费大量时间,刻苦研读先秦文献,为其后来的学术研究打下了坚实的基础。

刘敦愿1944年于国立艺专毕业后,经史学家蒙文通(1894—1968)帮助,进入四川省立图书馆工作,期间还曾短期担任过小学教员。1945年,他在迁于成都的齐鲁大学旁听了考古学家吴金鼎(1901—1948)讲授的“田野考古学”。1947年,经丁山推荐,他受聘于青岛山东大学中文系,讲授“历史文选”等课程,同时协助丁山的研究工作。

1953年5月,刘敦愿从山东大学中文系转入历史系,同年参加洛阳浇沟汉墓的发掘。刘敦愿对于田野工作有着极大的热情,在1950年代至1960年代初,他先后调查山东日照、五莲、即墨、临沂、胶县等地多处古代遗址,并及时发表了相关调查报告。这一时期,他还撰写了多篇关于山东龙山文化研究的论文,对于建立山东新石器时代考古学文化序列有重要贡献。

▴

刘敦愿1953年参加洛阳烧沟汉墓发掘时在日记本中画的速写

“文革”开始后的数年,刘敦愿家庭受到严重冲击,被迫中断研究工作,但他仍利用晚间阅读书籍,积累资料,为后来的研究工作作准备。从1950年代起,刘敦愿就积极谋划和筹备山东大学考古专业的创建。1972年春,该专业在山东大学历史系设立后,刘敦愿出任教研室主任,他为该专业的创立和教学工作的开展,耗费了大量心力,先后组织和参与山东泗水尹家城、日照东海峪、临淄齐故城等遗址的发掘。他不以个人学术长短限定学科的发展方向,始终注重田野调查和发掘,使得该校考古专业的教学与研究从无到有,由弱到强,稳步提高。

▴

1981年刘敦愿先生(中)在龙山镇城子崖遗址

“文革”结束后,刘敦愿更加勤奋地从事教学与科研工作。1979年,他当选为中国考古学会第一届理事会理事。1980年代,刘敦愿的研究进入高峰时段,发表了大量论文。这期间,他还担任了中国考古学会第二届理事会理事、中国太平洋史学会理事、山东大学学术委员会委员、山东考古学会副理事长、山东古国史研究会会长、中国农史学会顾问、山东历史学会和山东博物馆学会顾问等职。除了美术考古、山东早期考古和古代史的研究外,他积极参与和倡导工艺美术、农业考古、民俗学与民间艺术等相关方面的研究。

1997年1月15日晨,刘敦愿因肺心病抢救无效,逝世于济南,终年79岁。遵照其遗嘱,其所有藏书与资料捐赠山东大学。

▴

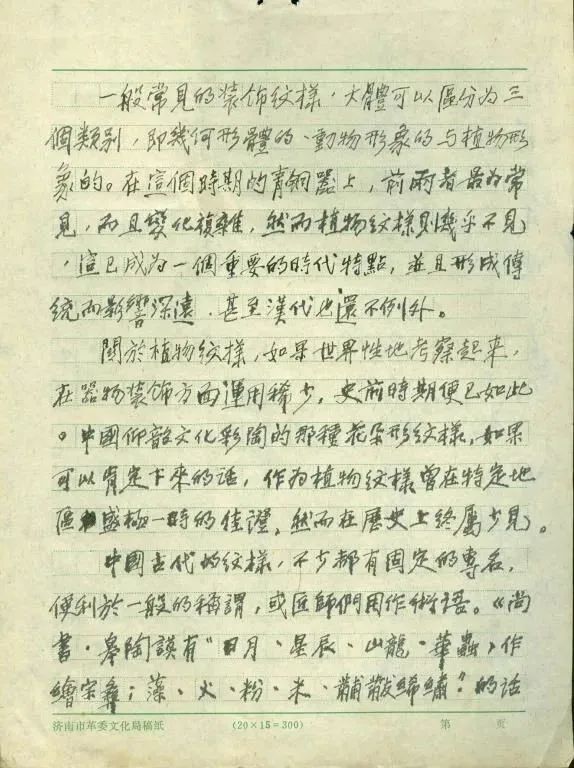

刘敦愿先生手稿

刘敦愿生前勤于笔耕,研究领域涵盖古代美术、史前与商周考古、山东古国史、古代神话与民俗、古代农业和畜牧业史、科技史、古籍整理等诸多领域,其中尤以对中国古代美术用力最深,所论涉及史前陶器艺术、商周青铜艺术、东周与汉代绘画,以及古代艺术与民间艺术的关系等问题。1994年,刘敦愿自选集《美术考古与古代文明》在台北出版,2007年出版简体字版。2012年出版的《刘敦愿文集》收录论文115篇,可以反映其研究的基本面貌。他在晚年基本完成的古籍整理项目《齐乘校释》,由其学生补充完善,于2012年出版。2023年,活字文化/四川人民出版社又出版他美术考古领域文章的选集《文物中鸟兽草木》。

主办单位

北京大学人文社会科学研究院

协办单位

活字文化

国际儒联

四川人民出版社

更多相关学术活动,敬请关注