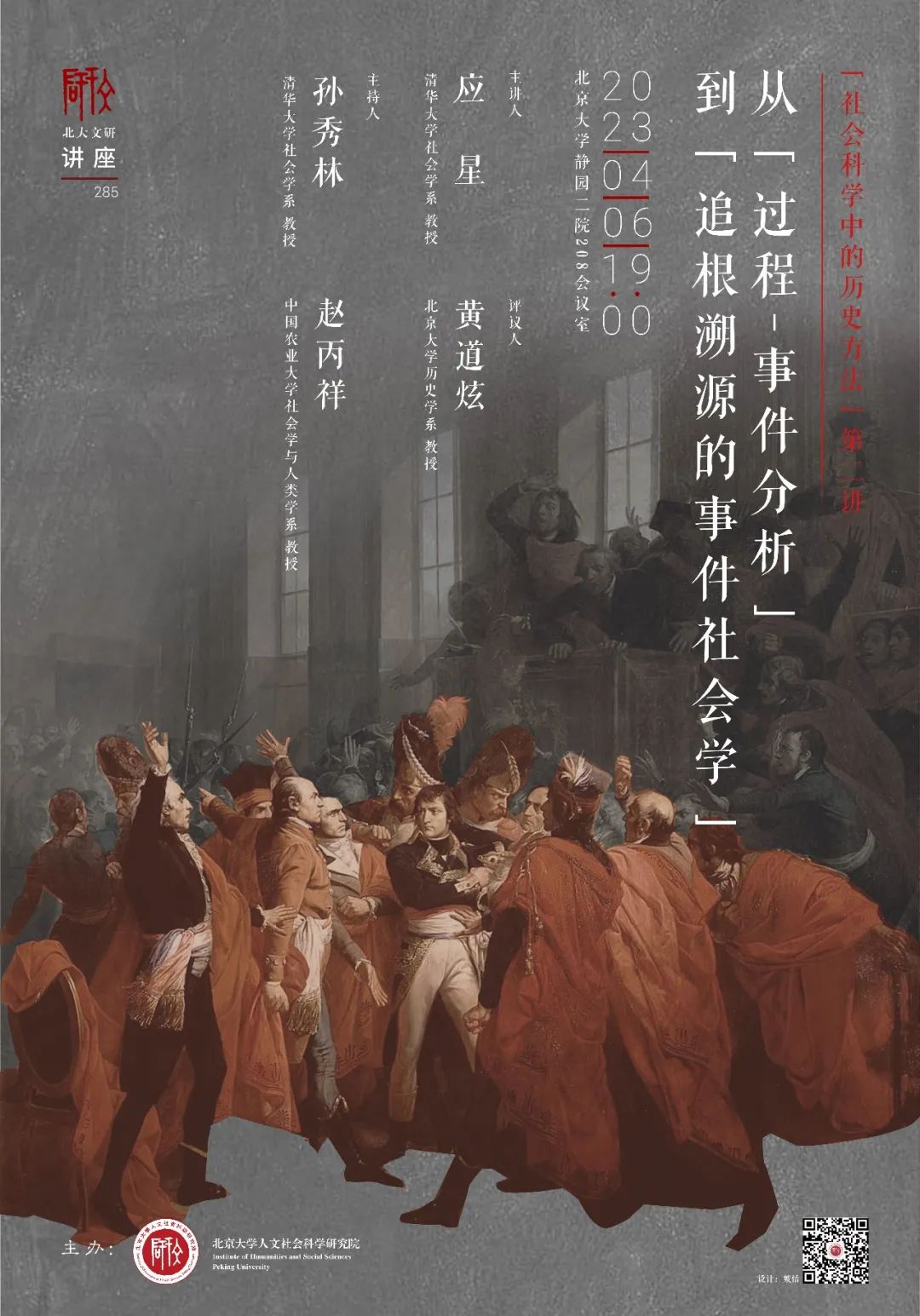

“社会科学中的历史方法”系列·文研讲座285

从“过程-事件分析” 到“追根溯源的事件社会学”

时 间:2023年4月6日(星期四)19:00

地 点:北京大学静园二院 208会议室

主讲人:应 星

清华大学社会学系 教授

评议人:黄道炫

北京大学历史学系 教授

赵丙祥

中国社会科学院历史研究所 研究员

主持人:孙秀林

清华大学社会学系 教授

内容提要

当今社会科学的质性研究存在着单薄无力和漂浮无根的症状。要改变这种情况,需要强化历史在社会科学研究中的分量。演讲者将先回顾“过程—事件”分析方法的应用及其引发的争议,而后在此基础上提出一种新的研究方法:“追根溯源的事件社会学”方法。演讲者将以个人近年的研究体会为例,阐述“事件”及“追根溯源”在社会学分析中的意义,并提出运用该方法应该注意的若干问题。

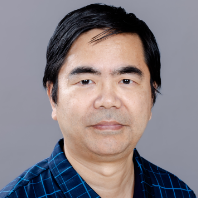

主讲人简介

应 星

清华大学社会学系教授,北京大学人文社会科学研究院邀访学者,《清华社会科学》主编。毕业于北京大学社会学系(硕士)、中国社会科学院社会学研究所(博士)。研究领域:历史社会学、政治社会学、革命社会学。著有《大河移民上访的故事》(2001)、《村庄审判史中的道德与政治》(2009)、《“气”与抗争政治》(2011)、《新教育场域的兴起》(2017)。在《中国社会科学》、《社会学研究》、《近代史研究》、《法学研究》、《中共党史研究》等刊发表论文多篇。

主办单位

北京大学人文社会科学研究院

系列讲座

“社会科学中的历史方法”

在多学科的交叉融合中,社会科学与历史学的互动一直是令人瞩目甚或激动人心的事。一方面,社会科学赋予了历史学这门传统悠久、技艺深厚的学科以崭新的问题和视野,另一方面,历史学又为年轻的社会科学插上了想象力的翅膀。且不论在现代性的经典大家那里,社会科学与历史学是水乳交融、难分彼此的,即使是在学科界限日益分明的20世纪,社会科学在经历了前半叶与历史学的暌违后,到后半叶又纷纷开始了“历史的转向”。比较历史分析自1960年代中期复活以来,在西方社会学界和政治学界掀起了一波又一波的巨浪;渊源于德国历史学派的制度经济学经历新老两代范式的革命,构成了主流经济学最强劲的对手;历史法学派虽早已融合进社会法学派中,但历史一直是“法的精神”的核心要素。而从国内学界来说,历史视野在社会科学中的展现,绝非仅仅是对西方思潮的回响。从“过程-事件分析”的兴盛到政治史学的倡导,从新政治经济学中的历史维度到社科法学中的历史面向,莫不是贴合着当代中国社会和思想自身的发展脉络。

诚然,社会科学与历史学的张力也是巨大的。陈寅恪先生曾对新旧史学有如是之评:“新派失之疏,旧派失之滞。”从某种意义上说,疏与滞的对望又何尝不是存在于社会科学与历史学之间?要走出疏与滞的双重困境,需要社会科学和史学从两侧共同努力。北京大学人文社会科学研究院自成立以来,在历史学对社会科学方法的应用和反思上已多有着力,而在社会科学对历史方法的应用和反思上正待加强。为此,文研院在2023年特组织“社会科学中的历史方法”系列讲座,邀请社会科学领域不同学科的学者就历史方法在社会科学中的应用、体会和反思进行解说和讨论。

按照规划,本系列讲座为十讲,将在春季和秋季学期中各推出五讲。敬请学界师友关注。

更多相关学术活动,敬请关注