文研讲座374

从云冈到龙门

中国早期石窟寺的脉络

时 间:2025年4月22日(星期二)19:00

地 点:北京大学静园二院208会议室

主讲人:韦 正

北京大学考古文博学院 教授

主持人:王 颂

北京大学哲学系 教授

评议人:柯伟业

北京大学艺术学院 助理教授

*本场讲座有线上直播,见下方“线上听讲渠道”

内容提要

北魏政权建立后,佛教石窟艺术的中国化特征显著加强,与之前异域特征突出的情况明显有别。北魏先后定都于平城和洛阳,相应开凿了云冈石窟和龙门石窟。两处石窟中的帝王窟和贵族官僚窟占多数,洞窟规模大、形制规整,造像布局谨严、内涵丰富,代表了中国早期石窟寺的水平和特点。两处石窟不仅是研究佛教艺术,也是研究佛教史、北魏史,以及建筑史、音乐史、中外文化交流史等众多方面的重要资料。

用发展变化的眼光看待云冈和龙门石窟,是从考古学角度进行研究行之有效的方式。具体而言,石窟的性质、石窟的形制、造像题材的布局、铭刻题记四个方面集中反映了从云冈到龙门的继承和变化状况。就继承方面来说,拓跋鲜卑对犍陀罗艺术进行的改造,在龙门石窟中的痕迹依然历历可辨;就变化方面来说,拓跋鲜卑迁都洛阳后对南朝文化的大力吸取直接造成石窟面貌的明显变化。云冈和龙门石窟都产生了巨大影响。尤其是龙门石窟,凭借北魏洛阳时代在政治、经济、文化各方面的重大进步,不仅对更广阔的地域,而且对随后的东西魏、北齐北周石窟艺术都影响不辍。直到隋唐时代,中国石窟面貌才发生巨变。有鉴于此,云冈和龙门可视为中国石窟的早期阶段,二者的继承和发展可视为中国早期石窟寺的脉络。

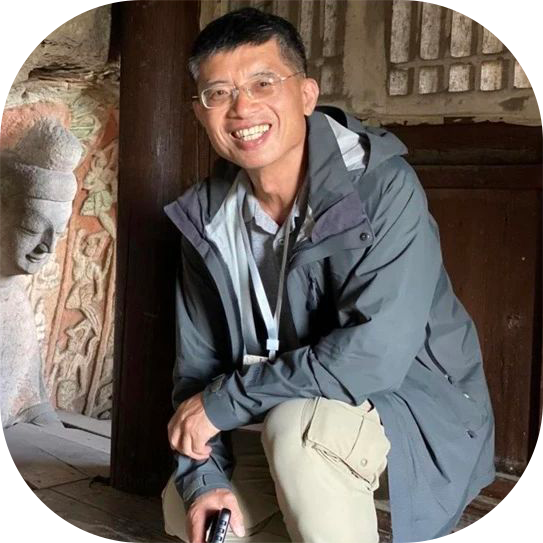

主讲人简介

韦正

北京大学考古文博学院教授。主要研究领域为汉魏南北朝考古、美术考古、佛教考古。近年继续尝试对魏晋南北朝墓葬壁画的系统性阐释,并致力于中国早期石窟寺格局的构建。主要著作有:《六朝墓葬的考古学研究》(2011)、《魏晋南北朝考古》(2013)、《将毋同——魏晋南北朝壁画与历史》(2019)等;在《考古学报》、《文物》、《考古》等期刊发表论文数十篇。

线上听讲渠道

我们将通过文研院视频号、b站和抖音平台,对本场活动进行线上直播。线上观众应尊重北大文研院及演讲人对本场活动音像内容拥有的版权,请勿录音、录屏或以任何形式在未经许可的媒介传播,侵权必究。

主 办

北京大学人文社会科学研究院