延伸阅读

中国人为何要研究在西方有着悠久研究历史的西方古典学?比起中国古典文学等领域,不是非但没有任何优势,反倒不少劣势吗?研究西方古典学应该采取何种工作方法?如果大家对诸如此类的问题感兴趣,或许值得跟随此文去探访一下陈康先生的求学之路。

本文首刊于“文汇学人”2018年8月3日,特此感谢授权转发。为方便手机阅读,在本篇推送中我们删去了部分行间注释与文末附录,感兴趣进一步了解的读者不妨点击“阅读原文”查看。

陈康(1902-1992)

此文是关于陈康先生在上个世纪于德国留学期间档案材料的一个小调查。在进入正题之前,或许有必要向读者交代一下写作此文的缘由。许多对西方古典学感兴趣,但尚未决定是否要以此为志业的中国年轻人,可能会问自己如下一些问题:中国人为何要研究在西方有着悠久研究历史的西方古典学?比起中国古典文学等领域,中国人研究西方古典学不是非但没有任何优势,反倒不少劣势吗?而如果决定从事西方古典学的研究,应该在什么时候开始?本科高年级开始会不会太晚?研究西方古典学应该采取何种工作方法?如果大家对诸如此类的问题感兴趣,或许值得跟随此文去探访一下陈康先生的求学之路。作为我国古希腊哲学研究的奠基人之一,陈康先生也是最早在Classical Quarterly、Phronesis等古典学和古代哲学国际一流期刊发表论文的中国学人,而当他抵达德国开始求学的时候,已经二十九岁。

2014年夏天,因为一次特殊的机缘我重新访问柏林,在洪堡大学档案馆查到了陈康先生(原名陈忠寰)当年的学籍档案。这份档案主要由陈先生当年提交给柏林大学博士答辩委员会的系列材料构成,其中特别引人注意的是一份他亲笔书写的德文简历,两位博士导师哈特曼(Nicolai Hartmann)和施特鲁克斯(Johannes Stroux)书写的博士论文评语,以及三位口试考官(Eduard Spranger, Nicolai Hartmann, Johannes Stroux)所写口试记录。这些材料一方面能够帮助我们更准确地还原陈康先生当年在德国的求学经历,纠正一些流行的误解,比如陈康先生的师承问题;另一方面它们特别忠实地记录了1939年底至1940年初陈康先生答辩前后的诸多细节,或许也值得今人注意和深思。

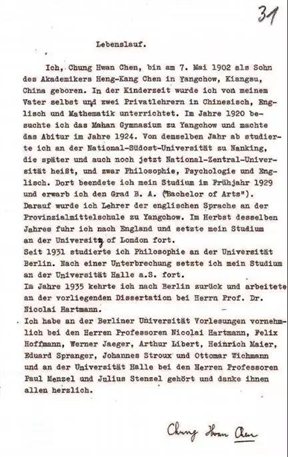

陈康先生答辩材料中所提交德文简历(柏林洪堡大学大学档案馆,1810—1945年哲学系,912 号, 陈忠寰博士学业,1940 年7 月 9 日,第 31 页)

在目前有关陈康先生海外求学经历的介绍中,通常描述他自1929年于南京国立东南大学(即后来的国立中央大学)毕业后,先赴英国伦敦大学学习哲学,一年之后又转入德国柏林大学学习,跟随耶格尔(Werner Jaeger, 1888—1961)、哈特曼(Nicolai Hartmann, 1882—1950)和施滕策尔(Julius Stenzel, 1883—1935)学习古典语言和古希腊哲学,并于1940年以《亚里士多德的分离问题》(Das Chorismos-Problem bei Aristoteles)获柏林大学博士学位。类似的描述中其实搞错了不少细节。陈康先生并非1930年到柏林,其在德国期间也并非只求学于德国柏林大学,因为其导师之一施滕策尔并非执教于柏林。关于求学德国的动机和经历,陈康先生在其提交答辩委员会的个人简历中(附录1)曾有如下描述:

“我,陈忠寰,于1902年5月7日生于中国江苏扬州,为学者陈含光之子。自幼在父亲和两位家庭教师的指导下学习语文、英语和数学。1920年开始就读于扬州马汉(Mahan)中学,1924年完成高中学业。同年起在南京国立东南大学(之后更名为中央大学,且沿用至今)学习哲学、心理学和英语。我于1929年初结束学业,获得文科学士B.A.(‘Bachelor of Arts’)学位。

之后我成为江苏省立扬州中学的英文老师。同年秋天赴英国,于伦敦大学继续学业。

自1931年开始我于柏林大学学习哲学。中断一段时间之后我于哈勒大学继续学业。

1935年我返回柏林,并且在尼古拉·哈特曼(Nicolai Hartmann)教授指导下写作目前的博士论文。”

这份简历表明,陈康先生1931年开始到柏林大学学习,之后转到哈勒大学继续学业,在1935年他重返柏林投入哈特曼门下。通过档案中保存的注册材料(见洪堡大学档案馆情况说明),我们可以进一步确认陈康先生于1931年4月29日至1933年12月11日在柏林大学哲学系学习,学号为7202。之后他转学哈勒,又于1935年12月返回柏林以“亚里士多德的分离问题”为题注册博士学业。

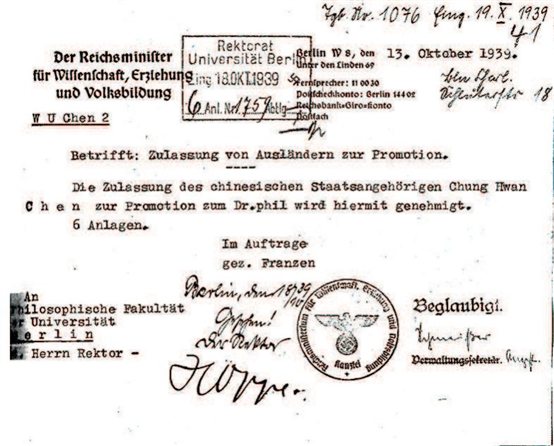

德国国家科学、教育与国民教育部出具外国人攻读博士许可证(柏林洪堡大学大学档案馆,1810—1945年哲学系,912号,陈忠寰博士学业,1940年7月9日,第41页)

陈康先生为何去哈勒?对于陈康先生的师承,人们一般较为熟悉的是大名鼎鼎的哈特曼和耶格尔,大家也一般认为,他的思想主要受这两位学者的影响。前者的影响主要体现于陈康先生的博士论文中,而后者的影响则主要体现于其晚年所著Sophia一书(Chung-Hwan Chen, Sophia, The Science Aristotlesought, Olms 1976)。相比之下,鲜有人注意他的第三位老师,即当时执教于哈勒大学的柏拉图研究者施滕策尔。而事实上,正是从施滕策尔那里,陈康先生获得了他的博士论文题目。在其博士论文的前言最后一段,陈康先生曾自述论文题目的来历:

“1935年,尤里乌斯·施滕策尔(Julius Stenzel)激励我研究这一问题,他视此项研究为一项具有历史合法性的任务。我在他的指导下开始这项研究,但在他辞世之后不得不更加独立地去完成此任务。至于我的研究结果是否符合他的期望,只能存而不论。但我确信,在问题的展开过程中,我遵循了他所指出的道路。”(Chung-Hwan Chen, Das Chorismos-Problem bei Aristoteles, Berlin 1940, Vorwort, VI)

关于这一段经历,陈康先生后来的导师哈特曼在其所给出的论文评语第一段中也有过描述:

“此论文题目源自施滕策尔的激励,其人已钻研此问题多年。他将这一问题(留给)陈先生处理,证明施滕策尔高度肯定此人的能力。(然而?)他只能(指导)这项研究的开始阶段。在他辞世之后陈先生携带(已经相当)丰富的材料来到柏林,我视帮助他完成这项工作(为)义务,以此表达对施滕策尔的敬意。”

由此可见,分离问题原为施滕策尔多年研究的问题,出于对陈康能力的肯定,施滕策尔将这一问题转交于他继续处理。不过,施滕策尔只指导了这篇博士论文的开始阶段,在施滕策尔去世后,陈康携材料重返柏林转投哈特曼门下。遗憾的是,在目前有关陈康生平经历的介绍中,这段哈勒求学和更改师门的经历往往被忽略或错写了。比如陈康生前挚友杨树人先生在其回忆录中就曾这样描述这段经历:

“纳粹党自夺取政权以后,日益狂妄,诚如一位开明教授所说,向亡国的路上走。忠寰原来的希腊哲学指导教授略有犹太血统,自觉前途可畏,先期迁往瑞士一所大学任教。忠寰面临随师离德或留德易师的抉择。他觉得瑞士人地生疏,费用较贵,经过深思,仍以留德为宜。在其余教授中以哈特曼(Nicolai Hartmann)比较年轻而有才气,乃向其接洽,哈氏竟问:足下凭什么知道,可以跟我研究。忠寰颇觉其态度傲慢。由于忠寰的拉丁文与希腊文成绩优异,而前师所指导的研究,已有相当进度,终于同意。”(杨树人,“真读书人——古希腊哲学家陈康”[A],《中外杂志》1998年总第380-381期同名连载)

我们并不知道这里所说的指导陈康研究希腊哲学的“前师”是谁,因为这里的描述和陈康三位导师的履历都不吻合。虽然耶格尔和施滕策尔的夫人都有犹太血统,二人确实在当时均受到纳粹政权的威胁,但耶格尔因此于1936年从柏林迁往美国,而施滕策尔则因纳粹政治的影响于1933年从基尔(Kiel)大学迁往哈勒大学任教。诚然,在耶格尔和施滕策尔的学者生涯当中,先后跟瑞士的巴塞尔大学有过关联,但跟这里的描述都截然不同:耶格尔曾于1914年获得在巴塞尔大学的教席教授职位,但只在那呆了一年;而施滕策尔在基尔大学任教期间,曾于1931年拒绝了巴塞尔大学的邀请而选择留在德国。文中提到“前师”指导研究已有相当进度,似乎应该指的是施滕策尔,但如果是这样,因前任导师去瑞士任教改换导师不能成立,因陈康自述中提到他不得不在施滕策尔去世之后独立完成研究。其中一种可能性是,这里所说的“前师”指的是1936年从柏林迁往美国的耶格尔,杨树人先生误把美国记成了瑞士,而施滕策尔则在这样的描述当中被略过了。

陈康先生导师尤里乌斯·施滕策尔(Julius Stenzel)

我们知道,施滕策尔是德国上世纪前半叶十分重要的柏拉图研究者,在对柏拉图哲学的系统阐发上曾有过里程碑式的贡献。不满于当时新康德主义马堡学派,特别是纳托普(Paul Natorp)对于柏拉图过于唯心论的阐发,施滕策尔强调柏拉图哲学存在多重面相,并致力于将其哲学中看似矛盾的诸方面,比如理论与实践、数学与伦理、创立学园和治理国家等等,进行综合理解和阐述。在 1917年出版的《柏拉图辩证法发展研究——从苏格拉底到亚里士多德》(Studien zur Entwicklung der Platonischen Dialektik von Sokrates zu Aristoteles)一书当中,施滕策尔曾系统阐发他对柏拉图理念学说、柏氏与亚氏关系的理解,并特别强调了分离问题(Chorismos)的重要性 。陈康先生在其博士论文中多次提到此书,足见此书对他的重要影响。

至于陈康先生后来的导师哈特曼,众所周知,他是上世纪上半叶德国最重要的哲学家之一,在认识论、伦理学和形而上学等诸哲学领域都有着卓越的贡献。在关于柏拉图的阐释上,特别在反对纳托普等人的理念论解读上,哈特曼和施滕策尔分享着不少共同点。在其博士论文当中,陈康多次引用哈特曼发表于1935年的关于柏拉图理念学说的文章“论柏拉图哲学中的先验主义问题”(“Das Problem des Apriorismus in der Platonischen Philosophie”)。小到具体问题的处理,大至对于柏拉图理念学说的总体阐释方向,陈康都曾重点参考哈特曼的见解。

陈康先生导师哈特曼(Nicolai Hartmann)

在另一篇文章中,我尝试以陈康先生博士论文中有关《斐多》中分离问题的解释为例来具体说明他对两位导师的继承,在此不再赘述(林丽娟,“论陈康对柏拉图分离问题的解释,”《云南大学学报(社会科学版)》,2018年第17卷,第2期,页13—23)。

1939年底,陈康先生完成并提交了以《亚里士多德的分离问题》为题的博士论文,申请进行以哲学为主专业、古典学为副修专业的考试,进入了博士答辩的最后流程。在这篇论文当中,陈康尝试挑战学界的两个传统观点:一、柏拉图持理念与表象世界分离的学说;二、亚里士多德批评柏氏的这一分离学说。与此相反,陈康一方面主张柏拉图并没有持分离学说,其理念学说存在多重面相,另一方面试图证明亚氏“在对分离问题的处理上并非柏拉图的敌人,毋宁是追随者”(Chung-Hwan Chen, Das Chorismos-Problem bei Aristoteles, Berlin 1940, 10)。毫无疑问,相较之前的研究,陈康先生的论文试图呈现柏拉图和亚里士多德哲学更加复杂的面相,而这一极具挑战性的工作,是基于对柏氏和亚氏“分离”术语的严格语文学分析来达成的。两位评审人哈特曼和施特鲁克斯(陈康先生后来的第二导师,古典学家和罗马法制史家)在其评语(附录 2)中,都对陈康先生语文学工作的彻底性和精确性给予了极高的评价。哈特曼称其“搜集了所有关键(文本),不光亚里士多德,也包括柏拉图”,“通过着眼于细节来探寻这些局部问题,作者将主题置于一幅令人惊异的、具有丰富内容的全景当中”。而作为古典学家,施特鲁克斯更毫不掩饰他对于陈康工作方式的欣赏:

“作为柏拉图、亚里士多德著作原文的独立解释者,作者能够胜任对于困难文本出处做出新的语言和语言-术语方面的阐释,这些阐释也值得语文学方面的承认。他将对于理念学说、亚里士多德与柏拉图及其与柏拉图主义者之间的关系、范畴等重大问题的精微探讨整合到研究之中,极好地把握了其中关联,并且以充沛的、思想者式的精力从细致和可靠的解释当中得出结论,从而为他对于分离问题历史的和系统的描述进行奠基。”

值得一提的是,陈康先生在这里所被称誉的工作方法,贯穿了他之后的所有研究。在其《陈康哲学论文集》的“作者自序”中,陈康先生写道:

“……内容是有变动的,也就不是主要的。主要的是构思和写作的方法。方法是比较固定的,也是主要的……如若读者留意这本小册子里的方法过于其中的内容,那即是适合下怀了。”

这一方法究竟为何?

“这本小册子里的每一结论,无论肯定与否定,皆从论证推来。论证皆循步骤,不作跳跃式的进行。分析务必求其精详,以免混淆和遗漏。无论分析、推论或下结论,皆以对象为依归,各有它的客观基础。不作广泛空洞的断语,更避免玄虚到使人不能捉摸其意义的冥想来‘饰智惊愚’。研究前人思想时,一切皆以此人著作为根据,不以其与事理或有不符,加以曲解(不混逻辑与历史为一谈)。研究问题时,皆以事物的实况为准,不顾及任何被认为圣经贤训。总之,人我不混,物我分清。一切皆取决于研究的对象,不自作聪明,随意论断。”(陈康,《陈康哲学论文集》,江日新、关子尹编,1985年:台北,页 214)

陈康先生的博士论文获得了“Gut(优秀)”。在上个世纪三十年代的德国,这个成绩并非最高等,和陈康先生档案编订在同一册的同期毕业的几位来自其他专业的博士都获得了更好的成绩。相较于其他教授来说,哈特曼的评分应该相对严格。因为在其评语中,哈特曼毫不吝惜对于陈康先生这一工作重要性和原创性的赞誉:

“这一主题曾在亚里士多德著作中多次出现,但还从未被任何研究者系统(处理)过。因此,这一工作的价值(也)首先在于——暂且不论(结果)——它搜集了在亚里士多德和柏拉图那里的所有关键(文本)。通过这种彻底性所得出的(阐释?)赋予了许多东西以新的形象,也首次揭示了一些迄今为止(未被)留意的东西;的确,此文结论中近乎给出了(亚里士多德)整个形而上学的全新轮廓。

作者缜密地证明,亚里士多德那个著名的对于理念学说的(抨击),(主要并非?)针对柏拉图,而是(指向)亚氏同时代的柏拉图主义者。主要的论证在于παρα和χωριξ的区分,这一区分被研究者们不合理地(忽略?)掉了。在其理念学说当中,(亚里士多德?)表明自己是不折不扣的柏拉图主义者,正如他那里重新出现了柏拉图 《巴门尼德》中的针对(分离问题)的论证。只有在积极的(表述?)中亚里士多德才认为柏拉图的解决并不充分。”

哈特曼进一步认为,论文尤其突出的在于两个方面,不仅能通过细节的处理充分展现问题的复杂性,也发现了分离概念的全新含义,即“自足”:

“在研究中同等突出的有两点:1)本文展现出亚里士多德处理分离时,其问题的多样性是超乎寻常的。这里所涉及的并不仅仅是理念和事物的关系,而同样也涉及诸范畴,实体,数与大小,理型数,对于αιτια的理解,τò τι ην ειναι,τò καθóλον, τò συνολον, ο λóγοξ(ορισμóξ),推动原则,内在的必然性和ηγενεσιξ。对υλη的处理也颇具创新。通过着眼于细节来探寻这些局部问题,他将主题置于一幅令人惊异的、具有丰富内容的全景当中。2)在亚里士多德那里很可能也有一种分离,但是在此这一概念获得了一种全新的含义,即‘自足’(Autarkie)。以这一积极含义,这一概念不仅在新的理念学说中,且在时间进程理论中扮演了重要的角色。的确,这一概念作为本质要素还延展到对于‘不动的推动者’的界定上。”

在另一位论文评审人施特鲁克斯看来,哈特曼的这些评语已经表明“这一成果丰硕的研究值得比优秀更高的分数,而非相反(Das Urteil des Hr. Referenten hebt schon hervor, daβ diese ergebnisreiche Untersuchung eher über die Note Gut hinaus-weist als dahinter zurückbleibt)”。而决定哈特曼给出“优秀”这一分数的,是他评语中提到的论文的两点不足。除了施特鲁克斯也注意到的语言方面的不加修饰,另一点或许更为关键,那就是在哲学家哈特曼看来,陈康的结论可能过于保守了:“我本尤其希望,在大量细节的工作之后他对于整体的主线可以不要如此存而不论。读者迫切需要对于思想整体性的持续指引。对此作者关心得太少(überhaupt hätte ich gewünscht, daβ er über der groβen Masse in seiner Detailarbeit die groβen Linien des Ganzen nicht so sehr hätte zurücktreten lassen. Der Leser bedarf dringend der ständigen Hinweise auf die gedankliche Einheit. Dafür ist zu wenig gesorgt)。”哈特曼显然期待陈康在哲学理论方面做出更多贡献。这也解释了他在口试中的考察重点。从口试记录来看,哈特曼所考察的内容主要涉及当代认识论和本体论问题的新进展,尤其是哈特曼本人的本体论哲学。这与其他两位口试考官的考察内容形成了有趣的对比:德国知名教育学家和哲学家施普朗格(Eduard Spranger)侧重于考察哲学史的内容,从苏格拉底、柏拉图到近代认识论,从德国古典哲学到当代哲学;而古典学家施特鲁克斯则侧重考察古典语言和古典知识,特别是古代原子论者德谟克利特和伊壁鸠鲁残篇的翻译和解释。后两位考官也都是德国学术界赫赫有名的人物,他们是耶格尔的挚友,也是著名的“周三协会(Mittwochsgesellschaft)”的成员。从口试记录来看,陈康先生在三场考试中的表现都是优秀和无可挑剔的。

陈康先生部分藏书

1931年,当陈康先生到柏林时,已经二十九岁。于德国求学近十载,待1940年获得博士学位之时,陈先生已年近四十。二战期间,身处异国,求学之艰难可以想象。在档案材料中我们还可以找到这样两份材料:一份是哈特曼为陈康所写的豁免博士学费的声明,作为远东协会的奖学金生,他的经济状况并不容乐观;另有一份陈康先生手写的申请书,在信中他希望为其博士论文的出版寻求资助,因其难以承担六百马克的印刷费用。在这样艰苦的条件下,陈康先生十年磨一剑,在古希腊研究领域做出了不俗的成绩。1940年陈康先生学成归国,先后在西南联大、中央大学、北京大学、同济大学和台湾大学教授古希腊哲学。1943年,牛津大学希腊文钦定讲座教授多兹(E.R.Dodds,中文名陶育礼)与李约瑟一同访华,携陈康先生的德文文章《论柏拉图〈巴门尼德篇〉》回英国。此文后经艾伦(D.J.Allan)翻译成英文发表在《古典学季刊》上(Chunghwan Chen, “On the Parmenides of Plato” in: The Classical Quarterly, Vol. 38, No. 3/4, 1944, 101-114)。这也是中国学人发表于《古典学季刊》上的第一篇文章。有趣的是,艾伦也是施滕策尔《柏拉图辩证法发展研究》一书的英译者(Julius Stenzel, Plato’s Method of Dialectic, translated and edited by Allan D.J., Oxford: Clarendon Press,1940)。因缘际会,1958年陈康先生赴美国,先后执教于埃默里大学,蒙大拿州立大学、加利福尼亚大学等,终生勤奋问学,笔耕不辍。今日工作在西方古典学领域的中国学人,应采用何种工作方法,做到何种程度,陈康先生通过其毕生的研究和实践,向我们做出了示范。

最后,附上陈康先生在《柏拉图巴曼尼得斯篇》“序”中说过的一段话,与诸君共勉:

“现在或将来如若这个编译会(由贺麟先生主持的‘西洋哲学名著编译会’)里的产品也能使欧美的专门学者以不通中文为恨(这绝非原则上不可能的事,成否只在人为!),甚至因此欲学习中文,那时中国人在学术方面的能力始真正昭著于全世界;否则不外乎是往雅典去表现武艺,往斯巴达去表现悲剧,无人可与之竞争,因此也表现不出自己超过他人的特长来。”(陈康译注,《柏拉图巴曼尼得斯篇》,商务印书馆,1982年,第10页)