“未完成性”正是五四的魅力所在

编者按

作为五四运动的发源地之一,北京大学一百年来思想文化的创造、学术传统的更新,都与五四有着各种各样的承续关系;而五四运动也深远地塑造着北大师生的精神气质与思想传统,使之成为中国现代思想和科学文化最为敏锐和坚韧的探索者、开拓者。回望五四,对五四的再评估与再诠释,意义非凡。有鉴于此,文研院于2019年3月30日举办“五四与现代中国”学术论坛,邀请海内外相关领域学者,相聚北大讨论交流。

本文系文研院学术委员、北京大学博雅讲席教授陈平原在论坛上的主旨演讲,并将刊于《探索与争鸣》2019年第5期”百年五四”纪念特刊,内容以正刊为准,原标题为《危机时刻的阅读、思考与表述》。文前附有陈平原教授为这期纪念特刊四篇演讲文章所写的引言。特此转载,以飨读者。

“五四与现代中国”小引

多年前,我在《触摸历史与进入五四》的“导言”中说过:“人类历史上,有过许多‘关键时刻’,其巨大的辐射力量,对后世产生了决定性影响。不管你喜欢不喜欢,你都必须认真面对,这样,才能在沉思与对话中,获得前进的方向感与原动力。对于二十世纪中国思想文化进程来说,‘五四’便扮演了这样的重要角色。作为后来者,我们必须跟诸如‘五四’(包括思想学说、文化潮流、政治运作等)这样的关键时刻、关键人物、关键学说,保持不断的对话关系。这是一种必要的‘思维操练’,也是走向‘心灵成熟’的必由之路。在这个意义上,‘五四’之于我辈,既是历史,也是现实;既是学术,更是精神。”

某种意义上,五四的历史地位主要是北大师生干出来的,也是他们说出来的——1920年起,连续六年,每年五四,北京的《晨报》都出纪念专刊,撰文的有社会名流或年轻学生,但最重要的还是北大师生。作为教授出场的有蔡元培、李大钊、胡适、蒋梦麟、陶孟和、朱希祖、高一涵、谭熙鸿、马叙伦等,学生则是罗家伦、顾颉刚、孟寿椿、章廷谦、孙伏园、黄日葵、朱务善、董秋芳等。北伐成功,国民政府定都南京后,出于对青年学生政治激情的恐惧,制止举办五四纪念活动。但北大师生不理睬这一禁令,依旧我行我素。正因为这种长期坚持,谈论五四运动,似乎成了北大师生的“徽记”。1979年3月中国社会科学出版社刊行《五四运动回忆录》上下两册,11月刊行《五四运动回忆录》续编,一半以上文章谈北京;而北京的文章,三分之二是北大师生撰写的。

今年是五四运动一百周年,国内外有很多纪念活动。考虑到春光明媚的五月大家都很忙,北大人文社会科学研究院同人既想共襄盛举,又不希望跟别人撞车,于是选择了三月底这乍暖还寒时节,举办“五四与现代中国”论坛,以我们自认为恰当的学术形式纪念五四运动一百周年。

3月30日在北大举办的“五四与现代中国”论坛分上下两场,下午的分论坛有十七篇论文发表;上午则是六个主题演讲:北京大学博雅讲席教授陈平原的《危机时刻的阅读、思考与表述》、日本京都大学名誉教授狭间直树的《五四运动与日中关系史概略》、四川大学杰出教授罗志田的《把“天下”带回历史叙述:换个视角看五四》、美国哈佛大学东亚系及比较文学系讲座教授、中研院院士王德威的《鲁迅,韩松,与未完的文学革命 ——“悬想”与“神思”》、英国剑桥大学亚洲与中东研究系教授方德万(Hans van de Ven)的《作为现实政治的五四》、台湾中研院史语所特聘研究员、中研院院士王汎森的《启蒙是连续的吗?》。六个演讲都很成功,但考虑到版权等因素,经与作者协商,选择其中四篇刊登在《探索与争鸣》2019年第5期“百年五四”纪念特刊,奉献给各位读者。

因体例及篇幅限制,此处所刊只是演讲的主要内容,有兴趣的朋友,请参见各人的专业论文。

——特约主持人:陈平原

陈平原教授

五四运动最值得注意的,不在其规模或激烈程度,而在于“有备而来”。这里指的不是有纲领、有组织、有领导(恰好相反,此次学潮的参与者有大致相同的精神倾向,但无统一立场与领导),而是制度基础以及精神氛围已经酿成,“万事俱备,只欠东风”。巴黎和会不过是一个触媒,或者说一阵不期而至的“东风”,使得启蒙思潮下逐渐成长起来的大、中学生们的“爱国心”与“新思想”喷薄而出。而由此树立的一种外争主权、内争民主的反叛形象,召唤着此后一代代年轻人。

在这个意义上,就“五四”谈“五四”是不得要领的,必须拉长视线,或往后梳理一百年来“五四”因不断被纪念与阐释,而成为一种重要的思想资源;或往前追溯晚清以降“新文化”是怎样逐步积聚能量,并最终破茧而出的。

《五四与现代中国》会议现场

危机感的积累与传播

作为一个文化/政治符号,“五四”从一诞生就被强烈关注,近百年来更是吸引无数研究者的目光。也正因此,每代学人谈五四,都不是无的放矢,都会有自己的问题意识与感怀。对此,我的解释是:“‘五四’对我们来说,既是历史,也是现实;既是学术,也是精神。”

本以为这是理所当然的,没想到在与年轻一辈接触时,碰了个软钉子:学生们说,那是你们的姿态,很美好,但与我们无关;我们不谈五四,照样活得好好的。凡在大学教书的,大概都会感觉到,今天的大学生乃至研究生,与十年前、二十年前大不一样。或自认已经超越,或坦承无法进入,反正,“五四”不再是年轻一辈急于体认、沟通或对话的对象。早些年还会嘲笑陈独秀的独断、钱玄同的偏激,或者胡适的“两只蝴蝶”,如今连这个都懒得辩了。似乎,“五四”这一页已经翻过去了,除非撰写专业论文,否则没必要再纠缠。

二十年前,有感于五四“只剩下口号和旗帜”,我努力勾稽各种细节,以帮助读者“回到现场”;十年前,针对国人对于“连续性”的迷信,我努力分辨“大至人类文明的足迹,小到现代中国的进程,都是在变革与保守、连续与断裂、蜕化与革新的对峙、抗争与挣扎中,艰难前行”。今天谈论五四的最大障碍,则在于年轻一辈的“无感”。虽然也常起立唱国歌,但所谓“中华民族到了最危险的时候”,早就被抛到了九霄云外。相信“伟大复兴”就在眼前的年轻一辈,很难体会百年前读书人的心境与情怀。

就好像从来丰衣足食的人,你要他/她深刻体会“饥饿”的感觉,不是一件容易的事。可这一步必须跨过去,否则很难让年轻一辈,真正理解晚清以降无数爱国志士的思考与表达。

一次次国家危机,累积而成迫在眉睫的亡国之忧;而个别先觉者的心理感受,只有传染开去,才会成为真正的社会危机。从晚清到五四,这种对国家失败的不满与怨恨,透过各种大众传媒与文学作品,得到广泛的传播。所以,与其说巴黎和会是中华民族最危险、最屈辱的时刻,不如说因新媒体的产生,危机意识得以迅速蔓延;因新思潮的荡漾,年轻一辈的爱国心被唤醒;因新教育的壮大,大中学生作为一种新生力量正在崛起。

少年中国学会合照

单纯的危机感并不构成政治变革的强大动力,必须是新的力量及可能性出现,方才可能让个体的精神苦闷转为群体的积极行动。戊戌变法失败后,众多新政被取消,唯独京师大学堂照样开办。虽然一路走来磕磕碰碰,但晚清开启的废科举开学堂,不仅在教育史、而且政治史上,都是重大的突破。二十年后,走上街头表达政治愿望,推进五四运动的,不仅是北大学生,还有众多师范、女学以及受过教育的外省青年。梁启超的《少年中国说》、陈独秀的《敬告青年》以及李大钊的《青春》,并非泛泛而论,而是特指受过教育的、有可能被唤醒的、充满理想与激情的青少年。

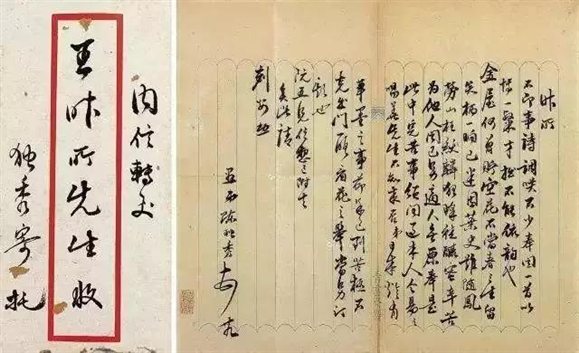

陈独秀《敬告青年》手稿

所有的文化/政治运动,都不是无菌的实验室,绝难精密规划。某种意义上,“摸着石头过河”是常态,设计完美的社会改革,往往事与愿违。晚清起步的新文化,一脚深一脚浅,走到了五四这个关口,拐一个弯,借助“爱国”、“民主”与“科学”的口号,迅速获得了社会认可。这确实不是梁启超或陈独秀、胡适等人事先设计好的,而是因缘际会,师生携手,竟然打出一个新天地。不过,若将五四运动讲成了一个环环相扣、井井有条的故事,反而显得不太真实,也不可爱。在我看来,这属于“危机时刻”的当机立断,所有决策未经认真细致的路径推演,并非当事人预先设计好的。情急之下,有什么武器操什么武器,哪个理论顺手用哪个,正是这种“慌不择路”,决定了晚清及五四那两代人的阅读、思考与表达。

杂览与杂学的时代

先有考试方式的变化,后是科举制度的废除,传统中国读书人的“皓首穷经”,失去了制度保证,自然迅速衰落。随之而来的,是努力适应瞬息万变的新时代,阅读因而变得急切、随意、零碎与偶然。其中一个重要原因是,新式学堂刚刚起步,到底该如何教、怎么学,大家都没有经验。

旧的教育体制已被打破,新体制及师资建设仍在路上,晚清至五四时代的青年学生,更多地得益于自由阅读,而不是学校的系统训练。那个时代的读书人,大都不为学堂章程所局限,阅读时兼及中西、新旧、雅俗,故呈现博而杂的知识结构。与此前根柢六经的儒生不同,也与此后术业专精的学者迥异,这是杂食/杂览/杂学的一代,教育体制及新式学堂的稚嫩,决定了那代人的知识结构——视野开阔,博采旁收,思维活跃,浅尝辄止。这让人联想起传统中国“于百家之道无不贯通”的“杂家”。作为一个哲学流派,春秋战国时代的杂家,名声并不显赫。而后世文人学者谈“杂家”,更是将其与“显学”、“大道”、“通才”、“纯儒”相对立,带有明显的贬抑意味。单就不拘门户拥抱新知这一点而言,晚清及五四那两代读书人,颇有杂家之风。读书以广博而非深邃见长,学问切己而不精细,立说不求圆融,多有感而发,故棱角分明、生气淋漓。至于说独创性或体系严密,则又未必。

面对“三千年未有之大变局”,没有完美的治国良方,也没有现成的阅读指南,只能自己摸索着前进。考虑到教育环境、书籍流通、外语水平以及翻译出版等限制,晚清及五四那两代人接受新知时容易望文生义,且多穿凿附会,这都可以谅解。危机时刻的阅读与思考,不同于纯粹的书斋学问,但求有用,不求系统全面;既然是饥不择食,那就古今中外、天上地下、左右黑白,哪个适应用哪个。后人读其著述,会发现很多熟悉的词汇、思路与学说,你可以追根溯源,但不宜过分坐实。随着学术的专业化以及数据库的广泛应用,理解晚清及五四新文化人的阅读视野,将变得越来越容易。随之而来的,就是警惕用力过度,将先贤兴之所至的“杂览”,说成了旗帜鲜明的“专攻”。在我看来,今人谈论晚清及五四新文化人,既不要夸大他们的学问与智慧,也别低估他们求知的愿望与热情——那种上下求索的勇猛与果敢,此前没有,此后也难以为继。

蔡元培校长

纲常松弛的得失

对于“素无思想自由之习惯,每好以己派压制他派”的中国人,蔡元培力主兼容并包。《〈北京大学月刊〉发刊词》强调“兼容”不同学术流派,如哲学之唯心论与唯物论、文学之写实派与理想派、伦理学之动机论与功利论、宇宙论之乐天观与厌世观;《致〈公言报〉函并答林琴南函》则突出“兼容”不同政治主张,即大学教员以学术造诣为主,并不限制其校外活动。这里有蔡元培的大学理念与个人修养,更与那是一个纲常松弛的时代有关。

以辛亥革命为界,大约此前十五年与此后十五年,都属于社会动荡、民不聊生的时期。可正是这三十年,思想比较宽松,言论相对自由。若以学术思想为例,此前的“经学时代”与此后的“主义时代”,都力主舆论一律,能不能做到是另一回事。某种意义上,晚清及五四的众声喧哗、百家争鸣,如此中国历史上难得一见的盛况,不是拜皇帝或总统所赐,也不是制度设计使然,而是因中央集权无法落实,各种力量互相掣肘,控制乏力,缝隙多多,于是各种思想学说自由竞争,尚未出现占绝对主导地位的,没有谁能一手遮天,“数千年学术专制之积习”于是暂时无法发挥作用。

此前帝制风光,此后主义流行,只有中间这三十年没有“大一统”的可能性——不是统治者不想,而是做不到。“城头变幻大王旗”(语出鲁迅诗),对于因战争而引起的“思想混乱”,周氏兄弟并不特别反感。这也是周氏兄弟不太谈论“盛唐气象”,而对王纲解纽故人格独立、思想自由故文章潇洒的魏晋六朝特感兴趣的原因。

比起阅读上的杂览、政治上的抗争来,晚清及五四的怀疑精神更有普遍意义。借用鲁迅笔下狂人的追问:“从来如此,便对么?”晚清及五四的“疑今”与“疑古”,兼及文化、政治与学术,是这个时代的最强音。基于对当下中国的强烈不满,用批判的眼光来审视历史与现状。敢于并善于怀疑,“重新估定一切价值”,持强烈的自我批判立场,此乃晚清及五四的时代特征,也是其最大的精神遗产。

危急时刻的阅读与思考,会因心情峻急而有所扭曲与变型,但那种壁立千仞的姿态以及自我批判的立场,值得后人认真体味与尊重。晚清及五四那两代人思想的丰富与复杂,背后是选择的多样性。北伐完成,国民政府定都南京,这种混沌初开、思想多元的局面一去不复返。

以报章为中心的思考与表述

既然无路可退,那就摸索前进,允许试错——晚清的宪政改革,民初的帝制复辟,五四的批儒反孔,还有联省自治的提倡、无政府主义的宣传、共产学说的输入等,无数奇思妙想都能顺利出炉,且吸引公众目光,甚至成为时尚话题。我称之为“慌不择路”,其实并非贬义。比起此前此后若干看起来很美实则很槽的社会设计,晚清及五四的四处出击、徘徊无地,乃民间觉醒及自我拯救的努力。也就是说,改革动力主要来自民间,不是朝廷或中央政府主动出击,自上而下地发布政令,而是众多先知先觉者借助大众传媒摇旗呐喊。

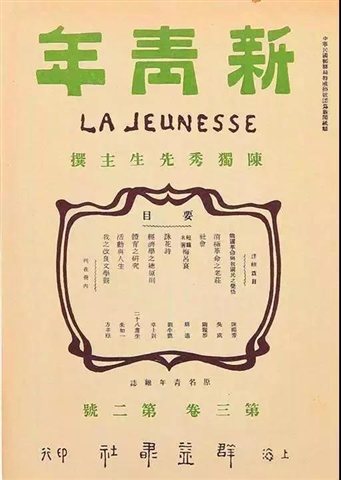

《新青年》杂志封面

对于新文化的提倡、创作与传播,报章及出版明显比大学或中学的课堂更直接,也更有效。北京大学之所以成为新文化的重要阵地,主要不是因为教授们的课堂讲义或专门著述,而是《新青年》《每周评论》《新潮》《国民》等的声名远扬。某种意义上,正是这种传播媒介的转变,决定了一代人的思考及表达方式。相对于此前以书籍为中心的时代,晚清及五四以报章为中心的思考与表述,呈现了瞬间反应、激烈表态、策略思维、思想草稿等特征。

《新潮》杂志封面

以前意识形态稳固,经书可长读不衰;如今社会动荡,世人求新求变,报章更能适应这一时代要求。报章的好处是迅速及时,努力解决迫在眉睫的难题,成功影响时代风气,缺点则是头痛医头、脚痛医脚,难以形成完整的思想体系。一切都在流转中,发言时不能默守陈规。不同于运筹帷幄的密室交谈,也不同于居高临下的广场演说,报刊文章更多处于对话状态——与时代对话、与读者对话、也与论敌对话。必须看清上下文,了解各自论述的来龙去脉,方才能准确判断其得失成败。

报章兼及思想探索、知识传递与文化启蒙,文字浅俗是一回事,更重要的是立场鲜明,以及表达的情绪化。读晚清及五四时期的论战文章,凡平正通达的(比如杜亚泉),都不如慷慨决绝、痛快淋漓的(比如陈独秀)受欢迎。五四新文化人洞悉国民的保守性,先将话题推到顶点,碰到反抗,再退回合理的位置。如此求胜心切,更多考虑策略与效果,而不是宗旨与逻辑,落实到文章体式,必定偏于“攻其一点不及其余”的“杂感”,而不是堂堂正正、自我完善的“论文”。如此剑走偏锋,当初很有效果,只是随着时代变迁,其负面效应逐渐显示出来。

我曾借用留学生胡适“常用札记做自己思想的草稿”,推演到五四时期陈独秀、钱玄同、胡适、鲁迅、周作人等的“通信”与“随感”。既然是“草稿”而非“定本”,不妨即席发言、横冲直撞,《新青年》上最为激烈的议论,多采取这两种文体。若放长视野,晚清及五四新文化人关于人类前途、文明进程、中国命运等宏大论述,都可看做二十世纪中国人的“思想的草稿”。

正因身处危机时刻,来不及深思熟虑,往往脱口而出,不够周密,多思想火花,少自坚其说,各种主义与学说都提到了,但都没能说透,留下了很多的缝隙,使得后来者有很大的对话、纠偏以及引申发挥的空间。这种既丰富多彩、又意犹未尽的“未完成性”,也是五四的魅力所在。