|

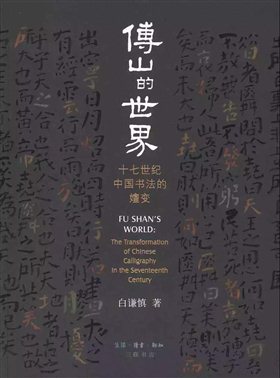

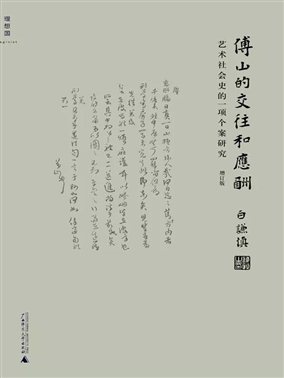

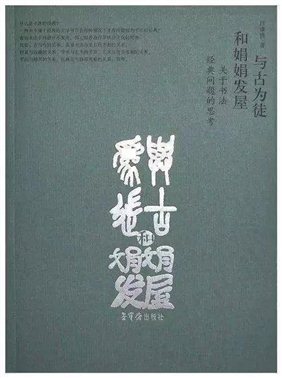

《傅山的世界》(三联书店)被评为“迄今为止最优秀的艺术家个案研究之一”,《傅山的交往和应酬》(广西师大出版社)将艺术社会史研究提升至新的高度,《与古为徒和娟娟发屋》(广西师大出版社)则是借一块博物馆的匾额和一个理发店的招牌,讨论书法的本质问题,体大思精,胜意纷呈。

围绕着这三本书,浙江大学艺术与考古学院院长、教授、文研院第一期邀访学者白谦慎和浙江大学艺术与考古学院教授、文研院第五期邀访学者薛龙春专门展开了一次精彩的对谈。原文刊于《读书》2016年第4期,特此转载,以飨读者。

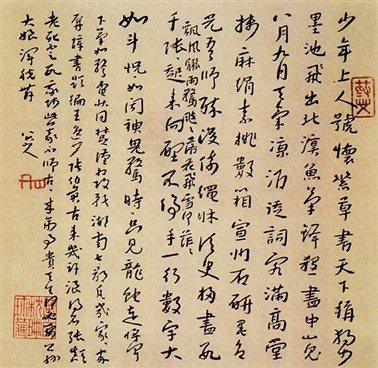

薛龙春(以下简称“薛”):一转眼,三联书店版《傅山的世界》出版已近十年了。记得当时有人说,傅山有什么好研究的?他不过是二流甚至三流的书家。这个观念在中国书学界曾经深入人心,就是学术要做大题目。其实说的也没错,艺术史研究的选题确实不能太小,但对于什么是“大”却有不同的理解。有人认为名气大、水平高是大,但素材的丰富性也是一种大。傅山的书法虽谈不上是一流,但他在明末清初书风嬗变的过程中具有相当的代表性,他既体现了晚明尚奇的美学旨趣,又是清初碑学的嚆矢,那么该个案所关心的就不仅是傅山的学书历程及其特色,而是从中观察一个时代的风气转换,及其内在的机制。这个课题,您当时是如何选取与确立的?

八大山人研讨会把我引向对清初金石学和碑学兴起之间关系的研究。我在研究中发现,傅山和金石学、碑学的关系更为密切,就选择傅山作为博士论文的题目。

有的时候,挺重要的艺术家,被研究者狭隘的见识给研究小了;有的时候,看似不大的对象,却可以引出重要的议题。人类学许多突破性的成果,很可能就是研究某个小村落完成的。一九五七年,老舍先生写了《茶馆》;一九六〇年,郭沫若先生写了《武则天》,在中国戏剧史上,哪部作品是经典呢?

薛:您选择傅山作为博士论文题目的时候,已经有许多研究著作或是傅山的传记出版,您担心与他人“撞车”吗?

白:不担心。当时,山西的郝树德、魏宗禹、侯文正、林鹏等前辈学者都已经出版关于傅山的专著了。我以傅山为线索来讨论碑学萌芽的问题,这是一个新的角度。在文献方面,我也充分利用了许多散落国内各地,包括香港、台湾,以及日本、美国的资料。所以,我和山西学者的研究非但不存在“撞车”问题,而且还得益于他们的研究。学术应该互相推动,水涨船高。和历史学、文学史等学科相比,艺术史还是年轻的学科,要找到还没有人做过的题目相对容易。但是,若以填补空白和具有“开拓性”为借口,不把功夫做足,这样的研究通常走不了多远。

薛:这几年,书法史研究在国内已经获得了长足的发展,但多数研究者在搜集与使用材料时,往往局限于书家的书论、后世的评价等直接与书法相关的部分,对于其他方面的材料——如物质文化、视觉资源等一却很少留意。《傅山的世界》对当时出版文化的关注,为我们理解傅山书法引入了很新鲜的因素。在开展一个选题时,您如何来确定资料的范围?

白:这个说不准。有的时候,问题的发现是由于材料摸的时间长了,自然发现了新问题。有的时候,他人的研究会给我启发。对晚明出版文化的关注,得益于参加老友商伟教授组织的一个项目。书法是基于文字之上的艺术,和书写、书籍、阅读的关系非常密切,对晚明印刷文化的关注能够比较贴切地帮助我分析书法中的一些现象,如杂书卷册这种书法形式的增加。近年来,我在研究艺术史的过程中,比较注意外部的文化环境对艺术家的审美倾向、创作过程的影响,所以有评论者说我的研究属于“艺术社会史”。但是,在进入艺术史领域之前,我已练字近二十年,八十年代初就曾参加过全国书法展览并获奖,对书法的艺术语言可以说是相当熟悉。作为一个学者,我会时时警惕和反思各种研究方法的长处和短处。我对西方的“范式转换”一直持保留态度,因为当一种新潮流涌来时,以往的某些学术方式会迅速地被边缘化甚至遗弃。近二三十年来对艺术社会史的关注,固然有其成果,但对艺术语言的忽视却造成了新的问题:隔靴搔痒之论泛滥。当人们忽然发现这种研究方法的问题后,又回过头来关注“作品”(objects)本身了。二〇一四年美国梅陇基金会和几大博物馆、二〇一五年的台湾大学结合台北的公私收藏,都举办了关于“作品”的工作坊,我都作为主讲教授参加了。鉴定学等传统学问开始在“物质性”等新概念下“借尸还魂”。可此时,一些熟悉作品和鉴定的专家已经去世或退休了。中国文化讲究传承,比起这种断裂式的折腾来折腾去,倒也有它的长处。

薛:二〇〇三年上海书画出版社出版《傅山的交往和应酬》时,由两篇长文组成,分上下篇,这次在广西师大出版社新版增补了外篇。上篇从傅山和仕清汉官魏一鳌的密切交往,分析了明遗民和贰臣之间的复杂关系,不仅对于理解傅山在清初的境遇多有帮助,也丰富了明遗民的研究,它提醒我们,遗民的世界并非如我们过去理解的那样决绝,作为社会人,遗民在寻求身份认同的同时,也需要寻求新的庇护,否则无法生存。在清史研究中,如此鲜活而细致的个案研究也不多见,可见艺术史研究做得好,与历史学也能形成对话。我要问的是,这样的“对话”,您是自觉参与的吗?

史学在中国一直是最为重要的学术领域之一,而且和意识形态的关系也非常密切,每一个朝代都有重要的学者参与其中。著名的史学家甚至能够成为文化象征符号,古代的太史公、现代的陈寅恪,都是如此。中国有悠久的艺术传统,帝王中的宋徽宗、明宣宗等艺术成就很高,王羲之、阎立本、颜真卿等都是高官,帝王和上层精英对艺术的参与程度之深在世界文明中也属罕见。但是,书画却又一直被认为是“小技”,遑论建筑和雕塑,那根本就是无名氏工匠干的活。艺术研究的地位与学术研究(文史哲)的地位根本没法比。

不过,情况在近年发生了很大的变化。外部原因是,我们正处在一个图像越来越重要的时代,外在环境的变化促使学者们思考图像在人类社会中的地位。在日益频繁的国际学术交流中,国内的学者也逐渐了解到,在欧美发达国家,艺术史是人文学科最基础的学科之一,规模也很大,而近二三十年中,西方学界以图证史也大有人在。内部的原因是,艺术研究本身的情况发生了令史学界刮目相看的变化。我们知道,历史学者是非常重视发掘原始材料的。王国维所说的几个重大学术发现,与甲骨文、敦煌文献、日本藏中国文献的发现有关。傅斯年先生甚至有名言曰:“历史学只是史料学。”即使人们可以不同意傅先生的观点,但历史学对文献资料的重视有目共睹。

如果我们对古代艺术品的研究还只是停留在真伪的鉴定、艺术特色的鉴赏,那么它在当代文化中的地位,大概要靠传世国宝的神秘感、拍卖市场的天价、鉴宝节目的流行来拉抬,很难得到知识界的真正尊重。书画史作为一种特殊的历史研究,在文献方面,一定要在过去注重的著录、题跋、书论、画论之外,有所突破。幸运的是,这一突破在上世纪八十年代甚至更早就已经开始了。近年来我在一些文章和访谈中经常提到汪世清对中国艺术史文献学的贡献。汪先生本是物理学史学者,但旧学功底很好,上世纪五十年代受家乡徽州委托,收集乡邦画史文献。他利用在北京工作的地利之便,到北京各大图书馆收集明末清初艺术史资料,数十年来发表了许多论文。在他的带动下,今天一些艺术史学者在使用文献的种类方面,已经丝毫不比史学研究者逊色。

与此同时,艺术史研究人员的结构也在发生变化。以我熟悉的书法史研究领域来说,上世纪八十年代,毕业于北京大学中文系的曹宝麟、图书馆系的华人德,吉林大学考古系的丛文俊,武汉大学历史系的刘涛等人进入书法史研究界,改变了这个领域的状况。在台湾,艺术史学科发展比大陆早,留学美日回台的石守谦、谢明良等教授,不但以自己的研究推动了本领域学术的进步,也带出了一批优秀的学生。由于经济的快速发展,目前在欧美和日本学习艺术史的中国留学生人数激增,他们掌握的外语至少一种,多至数种,所学不仅仅为中国艺术,对知识追求的兴趣大于功利性的考量,今后若能补好中国文化艺术的课(很多人在初中或高中后就出国留学,浸染未深),很有希望成为研究艺术史(无论是中国艺术史还是其他国家和文明的艺术史)的重要力量。

近年来,艺术史在中国已渐成“显学”,关注的学者多了,学术会议、出版(包括译著)、学生也都在增加。只不过,当文史界的学者已经开始关心艺术史并尝试以图证史的时候,我们从事艺术史研究的人倒是要认真思考巴克森达尔在对曹意强的访谈中提出的问题:艺术史在引进其他领域(如文学、社会学)的方法时,我们有没有自己的方法?我们这个学科能为其他学科提供什么东西?

薛:听说又有傅山写给魏一鳌的书札新的发现,它们会改变您原先的观点吗?虽说我们都有竭泽而渔的愿望,但事实上艺术史的材料不太可能一朝罄尽,您认为材料掌握到何种程度,我们才可以放心大胆地写作?

白:新发现的十多通傅山致魏一鳌书札现藏上海图书馆,上海图书馆的梁颖先生和山西省社科院的尹协理先生分别做了释文整理。这些信札可以为我十九年前发表的长文《傅山与魏一鳌》补充一些细节,如傅山在监狱里抄佛经的事,哪天出狱等,但并没有推翻我旧文中的任何观点,反而为我的观点提供了新的证据。首先需要说明的是,就研究明遗民的生活状况而言,叶承耀先生所藏傅山致魏一鳌十八通信札,比上海图书馆所藏信札的史料价值更大,掌握了这部分关键材料,其他就带有补充的性质了。所以,何时可以开始写作,在于你所掌握的材料是否已经足够支撑你的主要观点。其次,还是应该遵循“有一分材料说一分话”的原则。比如说,我说傅山在清初的生活需要仕清汉官的帮助,因为在日常生活中,从戒严时谋取出城的路条、邻里纠纷打官司,到减免土地税、儿子结婚,他都找魏一鳌帮忙,更不用说,他因涉嫌参加反清活动被捕入狱,是魏一鳌出面为他做证使他脱险。

薛:这本书的第二篇文章,完善并发展了龚继遂在研究绘画时提出的“应酬”概念。在讨论明清书法史时避免使用“赞助人”这个从西方引进的概念,是考虑到概念的适用性吗?

白:是的。最早将“赞助人”这个概念引入中国艺术史的那本英文论文集,已经译成中文(《中国画家与赞助人》),有兴趣的读者可以看看。作者们对“赞助人”这个概念使用得非常宽泛和含混,有简单套用之嫌,许多现象用这个概念来概括,反而解释不清。我觉得对宫廷画家、职业画家,用这个概念还说得过去,用到文人艺术里就比较困难了。我个人认为,不能简单地把买家和求字画者视为“赞助人”。龚继遂提出“应酬画”这个概念是很有见地的。我将它引进,是因为它用到书法研究中更为允当,在我所关注的清代,赠送、交换、索求书法在社会精英的圈子里更为普遍。只是我们在理解“应酬”时,不要狭隘地把“应酬之作”都理解为粗制滥造,要看应酬的场合和对象。

白:其实,要比较准确地了解一个艺术家的创作环境、动机、过程并不容易,明清时期留下的材料比较多,使我们能够较为细致地做一些重构工作。但我们能否用已有的重构去理解更早的书法史上的一些现象,这要视情况而定。或许在某些方面能,但我们要对时代之间的变化,哪怕是很细微的差别都保持足够的警惕和敏锐。

薛:二〇〇三年《与古为徒和娟娟发屋:关于书法经典问题的思考》(以下简称《娟娟发屋》)由湖北美术出版社出版的时候,我记得您常说,从书法研究的角度看,这是一本比《傅山的世界》还要重要的书,因为这本书不是单纯的艺术史著作,还涉及艺术创作和许多社会文化的层面,虽然只有十来万字,但凝聚了您长时间的思考。这么多年过去了,您还是这么看吗?

薛:中国古代有文论、书论、画论的传统,而今天的艺术研究中,论的部分似乎衰落下去了,即使是理论史与批评史,从事的人也很少。《娟娟发屋》促使我们重新思考史与论的关系,没有《傅山的世界》,可能不会有《娟娟发屋》,但如果没有后一本书,作为研究者,您也会觉得题有剰义。论与史到底是怎样的关系,从个案研究转入理论研究,您的经验是什么?

白:《傅山的世界》英文版和《娟娟发屋》都在二〇〇三年出版,两者之间确实存在着内在的逻辑关系。中国有句老话叫“开宗明义”。读两书起始的第一段就可以看出两者的密切关系。《傅山的世界•导言》曰:“以王羲之精致优雅的书风为核心的中国书法名家经典谱系——帖学传统,发轫于魏晋之际,在唐初蔚然成为正统。此后的一千年,其独尊的地位不曾受到严重挑战。然而,在十七世纪,随着一些书法家取法古拙质朴的古代无名氏金石铭文,书法品位发生了重要变化。新的艺术品位在十八世纪发展成碑学传统,帖学的一统天下不复存在。在过去的三百年中,碑学对中国书法产生了极其深远的影响,它对中国书法史的重要性,相当于印象派绘画在西方艺术史上的地位。在碑学的影响下,二十世纪以来,几乎所有的出土文字都被视为“书法”,一些古代工匠随手刻划的文字也进入了“经典”系列。所以,《娟娟发屋》引言的第一句便是:“本书关心的中心问题是:什么是书法的经典?一种本不属于经典的文字书写在何种情况下才有可能成为书法的经典?”请注意我用黑体标出的文字,有些在碑学兴起后成为“经典”的古代书写,在它们被制作的时代,连书法都算不上,只是文字书写而已。如果没有碑学的兴起,就不可能有《娟娟发屋》所要探讨的问题。所以,我在某些场合说过,这两本书看起来非常不同,其实是姊妹篇。

你提的问题实际上就是究竟应该“以论带史”还是“论从史出”。在我看来两者都可以。我开始练字的时候,碑学思想早就深入人心,我也临写过《张迁碑》和《石门颂》,对于出土文字成为书法临习的范本也从未质疑过。对于那些有天趣的、稚拙的无名氏的刻和写,完全能带着欣赏的态度去观摩,偶尔也会模仿一下。而且,我从上世纪九十年代就已经关注并收集马路边那些随手写的广告、招牌之类的字迹了。也就是说,我首先关注的是历史现象。但是,我在严肃思考这个问题时,却引进了西方学界研究“经典的形成”的一些理论方法和成果。

薛:有人说这本书最精彩的部分是您虚构的王小二的故事,虽然这样的故事并未真实上演。也有人说,您对“民间书法”概念抽丝剥茧般的批驳,以及对于有些人为什么抓住“民间书法”这个漏洞百出的概念不放的原因探讨,显示了您强大的逻辑性。从总体上看,这本书的结构与写作都相当讲究,它们最终所体现的并不是文笔,而是思考的缜密与细致,这显然得益于您在西方所受到的理论训练。三年前,您在接受《南方都市报》的访谈中,提到中国艺术史的研究需要继承传统的治学方法,有人因此认为您并不重视理论,这与我对您的了解是大相径庭的。我认为您那篇访谈或许有一定的针对性。关于理论素养之于艺术史研究的重要性,能不能借此机会也谈谈?

白:我之所以在一个大报的采访中专门提出“中国艺术史的研究需要继承传统的治学方法”,确实有针对性,既是针对国内这个领域的现状,也是针对近年来对海外中国艺术史研究的。前面说过,目前艺术史在中国快速扩张,但这个领域过去的文献能力是比较差的,所以,在那次采访中,我是在提到汪世清先生的贡献之后谈到这个问题的。在海外中国艺术史方面,近年来一些华裔学者的著作受到了国内学者的严厉批评,暴露出有些学者虽然喜欢援引文献,但对怎样处理古代文献,怎样吸取前人在文字学、训诂学、音韵学、版本学等方面的成果,不甚了了。所以,我才提出要继承中国传统的治学方法。方法固然重要,态度其实更为重要,如果有人根本就不在乎自己著作中的史实错误,不在乎那些可以完全颠覆自己最重要结论的错误,你说坦白诚恳的学术对话还有可能吗?也就是说,连对游戏规则的认知都出现了严重的误差。

提出继承中国传统的考据学等方法,绝不是为了以此来贬低理论的重要性。老友华人德的论文结集出版时,嘱我撰序,我专门写了《华人德书法史研究的理论价值》一文。华人德的文史功力很厚实,虽然平素并不着意于形形色色的艺术理论,他的书法史个案研究却能给人以其他方面的启发。因此,我在序中说:“凡是对某种现象进行分析,探寻其中的规律性,并上升到一定的高度来认识,我们就可以称之为理论,或者说至少是具有理论意义的尝试。因此,我这里所说的理论,并不见得是和形而上的哲学或美学相关的由上而下的理论。凡对书法史现象进行归纳、分类、总结,进而推导出比较宏观的结论,都可以说是理论的建构,这是自下而上的理论。华人德的许多书法史个案研究虽然不见得就是直接的理论诉求,却具有理论价值。”和这不同的理论实践,就是直接阅读一些艺术史理论著作,看看能否得到研究视角的启发。过去就有人指出,考证工作若无大的关怀,容易趋向鸡零狗碎,构不成有效的历史叙述。我认同这样的观点,也就是说,理论之于史学研究,不但有益无害,而且非常重要。你不能要求每个研究者都有同样的关怀,但是,志向大的学者,则应该有更大的关怀和更开阔的视野。但是,对所谓的“理论”也要具体分析,在我看来,有些理论似乎让有的人越来越狭隘,越来越一意孤行。但愿那不是理论本身的问题,是歪嘴和尚把好好的一本经给念坏了。 |