|

肖燕翼先生根据近年来的研究实践,认为对于古代书画的鉴定至少在两个方面依然需要重新审视。其一是迄今被认为是在中国书画史上占有一席之地的名家名作,却并非是无懈可击的书画珍品;其二是一些书画家的作品的仿、代情况,迄今尚未被揭示,甚至被当作被仿书画家的典型作品。此类揭示的鉴定研究,老一辈鉴定家均有专题讨论,体现着当代鉴定研究的重要成果和水准。同时昭示后来者,类似的专题研究远未完结。

今日推出肖燕翼先生《董其昌书画鉴考三题》一文。本文刊载于《故宫博物院院刊》2019年第11期。

董其昌书画鉴考三题 文 | 肖燕翼(故宫博物院前副院长、研究馆员)

【内容提要】故宫博物院、上海博物馆近来相继推出“清初四王绘画特展”、“董其昌书画艺术特展”,作者认为,展出的“四王绘画”和“董其昌书画”中,仍有被认定为“真迹”的赝品混迹其间,成为相关研究的重要课题,在此归纳为“书画鉴考三题”并依次展开分析。其一,以董其昌在崇祯己巳(1629)“中秋”的一天为例,就现存传世作品及相关文献分析,董氏一天之内不可能进行那样多的书画创作、鉴赏和交易活动,其中必有不可信的作品及文献记载;其二,董其昌书画“双胞”现象并非个案,如以甲、乙两作为“双胞”,而甲与丙、丁三作间亦有款书的“双胞”现象,不仅在他人作品中罕见,逻辑上也难以得出有真有假的结论;其三,曾发现王翚或其书画传习者仿伪王时敏、王鉴现象,以此逻辑推论,他们也会仿伪董其昌书画,作者在研究中即有不少发现。

【关键词】董其昌 王翚 鉴考 仿伪

一、董其昌在崇祯“己巳中秋”的一天

在严文儒、尹军主编的《董其昌年谱新编》一书中[1],编者据传世作品和文献记载,列出董其昌在崇祯二年(1629)即“己巳中秋”一天中所创作的书画作品,以及书画鉴考、交易等活动。简列为:以宋赵令穰《湖庄清夏图》与人交换得赵孟頫《六体千字文》;以赵孟頫《长林绝壑图》与古董商王越石交换得倪瓒设色画;在其友人于玉嘉(惠生)舟中观“惠崇卷”,并为其书题惠崇《溪山春晓图》;在苏州,得观元钱选《维摩像》;完成《画禅室写意册》的最后创作并书总题。在总题中,董氏说:“每观古画,便尔拈笔,兴之所至,无论肖似与否。”当时已是七十五岁高龄的老人,在如此忙碌的一天中,他还会以“兴之所至”的闲适心情进行艺术创作吗?因此有关上述传世书画或文献记载,必不可能皆信以为真。兹拣选两则论之。

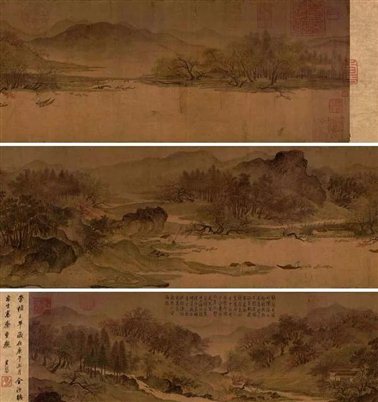

其一,董氏与人交换得赵孟頫《六体千字文》,事见赵令穰《湖庄清夏图》题跋,该图今藏美国波士顿美术馆〔图一〕。跋文称:“己巳中秋,以此卷易赵承旨(孟頫)《六体千文》,令穰遂交绝。是日并见惠崇卷于惠生舟中,当有望气者惊诧。”笔者对此作有两点讨论:一是交换得来的赵孟頫《六体千字文》〔图二:1〕,今藏故宫博物院,卷后有董其昌一书题〔图二:2〕,徐邦达先生已辨为伪书、伪题;二是所谓“是日并见惠崇卷”,即故宫博物院藏五代惠崇《溪山春晓图》卷〔图三〕,卷后又有“己巳中秋”为惠生所书一跋,跋文亦见于董其昌《画禅室随笔》一书。跋文称此图为惠崇《江南春图》。此跋插书在该卷后两则元人书跋中间,与该卷后清初收藏人之一的张先三段题跋插书在两明人书跋中间相同。后来者在前人书跋中间插书,并不一定说明后来者书跋必为伪题,但此情况不然。

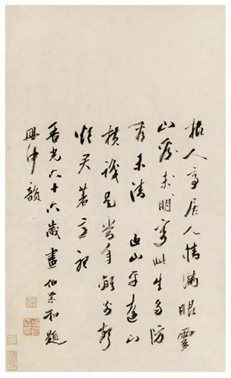

关于《湖庄清夏图》和《溪山春晓图》后同书“己巳中秋”的两则董跋之间的连带关系,笔者有专文辨前者为伪跋[2],所以后一跋也值得怀疑。尽管后一跋文字见于《画禅室随笔》,但有可能是抄录的。例如此跋所书年款,将“己巳”二字,拆书成“己”字殿于前句之尾,“巳”字书于另起行之首,有违古人书写年款的一般规律〔图四〕。书写年款,即便随文不另起行,一般会将书字略小于正文,不会将年款拆开分行而书。略检董其昌书画所署年款、名款,这一现象属于“仅见”。此外,将这两则跋书与赵孟頫《六体千字文》后的题书,即徐邦达先生鉴为伪题者放在一起比对,不难看出它们之间字体结构、笔法的相似,所以一伪俱伪。

此外,张先三插的书跋为伪跋,可作董书为伪跋的旁证。张应甲,字先三,胶州人,清初书画收藏家。他曾以重金收购了许多著名古书画,包括上述曾为王时敏所藏的赵令穰《湖庄清夏图》。张先三书跋时间为“辛酉重九前一日”,即康熙二十年(1681)九月。跋书称:“余再过江南,得帧于王奉常烟客。来札云:‘此先人精意所注,爱之不啻脑髓,先翁海内精鉴,可谓得归矣。然侯门一入萧朗,路人分袂掩泣,情景仿佛过之。’其珍重如此。⋯⋯”关于题跋内容,其一,张先三书此跋时,王时敏已卒去一年,而且据王时敏自己所说,其家藏书画早于康熙七、八年间已散去十之八九了。其二,据相关文献记载分析,王时敏未曾收藏过《溪山春晓图》(又称《江南春卷》)。据顾复《平生壮观》记:“三十年前,褒甫子子重为通家世好,持《江南春卷》质诸季弟(顾崧)者六年,为胶东张仙三购去。不数年,又去仙三矣。”[3]又,吴其贞《书画记》记吴其贞于顺治十二年乙未(1655)七月二十五日在于子山家观此图[4]。于子重、于子山兄弟为惠生(褒甫)之子。合观二书所记,该图约在康熙初年期间仍在惠生家,而王时敏之祖王锡爵、父王衡,早在万历年间先后卒去,没有任何证据表明他们曾收藏过此图,何来“先人精意所注”。依顾复的记载,同样可排除王时敏收藏过此图,即张先三从惠生二子处或从顾复之弟顾崧处购得此图。故宫博物院藏王时敏《仿古山水》册后有王时敏于康熙元年(壬寅,1662)书跋〔图五〕,称:“吾年来为赋役所困,尘坌满眼,愁郁填胸。⋯⋯”这是王时敏彼时家境的真实写照,并由此开始陆续出让他收藏的书画,哪可能有财力购藏此图?张先三的书跋应为伪跋,并辅证董跋亦为伪跋。

其二,清吴升《大观录》记赵孟頫《长林绝壑图》,并记董其昌一跋:“初藏余家,己巳中秋,越石以设色倪迂(瓒)画易归,皆元画神品也。玄宰题。”[5]董其昌在“己巳中秋”,以赵令穰的《湖庄清夏图》易得赵孟頫《六体千字文》;又以赵孟頫的《长林绝壑图》易得倪瓒设色画,并在其后再次见到赵图并重题,果真有这样的事情吗?《湖庄清夏图》后隔水处有董其昌的又一题,题曰:“此卷为王越石以倪迂(瓒)设色山水易去⋯⋯今又为逊之玺卿(王时敏)所得。”跋文亦见于董其昌《画旨》一书[6]。所说“此卷”,即指《湖庄清夏图》,确为王时敏所藏,最后被张先三购得。如果此跋可信,则卷后董跋,即“己巳中秋”以此卷易赵承旨《六体千字文》的一跋必为伪跋,董其昌怎能以“此卷”与他人作两次交易呢?

上述实例,只是对“己巳中秋”一天内传世董其昌书题及相关文献所作的两则讨论。问题远不止于此。仔细推敲一下,《湖庄清夏图》、《溪山春晓图》的董跋,是以所谓“并见”的提示相关联的,但同时又给我们留下了一些明显的“破绽”。比如董其昌以“此卷”作两次交换;比如《溪山春晓图》如果就是惠崇的《江南春图》,并且后归董其昌所藏,为什么相关的题跋都书在《湖庄清夏图》后,而《溪山春晓图》上仅有董氏为惠生所书一题,无一字提及该图与自己的关系。凡此种种,提示我们要注意作品与作品之间、文献与文献之间以及作品与文献之间的复杂关系,比如所谓惠崇《江南春图》,就一定是《溪山春晓图》吗?张丑的《清河书画舫》有记:“惠崇《江南春图》,纸本小袖卷⋯⋯董玄宰太史极称许之。”[7]倘如此,董其昌见到的应是“纸本小袖卷”的《江南春图》。孰是孰非,还需要进一步探索研究。

二、一组书画双胞的考辨

古书画中的“双胞案”多为书法、绘画均相像的“双胞”。而本文所涉及的一组“书画双胞”案,有四件董其昌作品。有画同而书题不同,书题同而画不同,或书题与他人书题相像的错综现象。逻辑上推论,自然就形成或全为真,或全为伪的两种可能。四件董其昌之作简介如下:

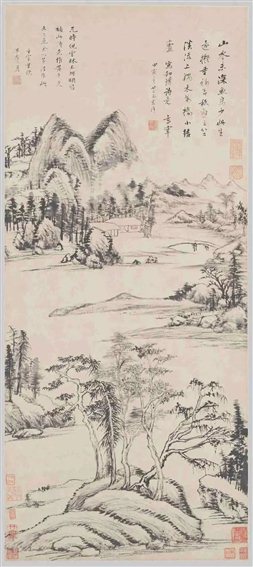

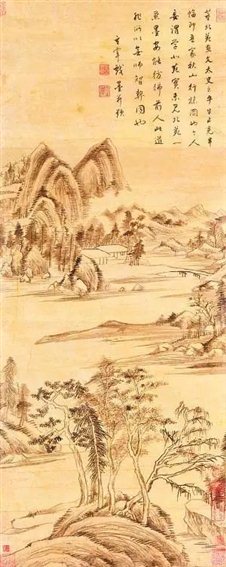

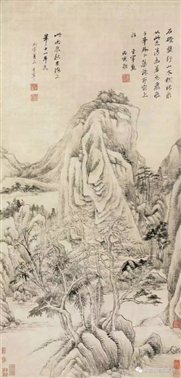

《林和靖诗意图》轴(下文简称“甲图”)〔图六〕,纸本水墨。画上自题:“山水未深鱼鸟少,此生还拟重移居。只应三竺溪流上,独木为桥小结庐。玄宰。甲寅二月廿三雨窗识。”又题:“元时倪云林、王叔明皆补此诗意,惟黄子久未之见,余以黄法为此。玄宰重题,辛酉三月。”甲寅为明万历四十二年(1614),董氏时年六十岁。画幅上有高士奇等藏印。清乾隆时人陈焯《湘管斋寓赏编》著录,称此图为《三竺溪流图》[8],现藏故宫博物院。

《疏树遥岑图》轴(下文简称“乙图”)〔图七〕,纸本水墨。画上自题:“董北苑画,文太史云平生只见半幅,即吾家《秋山行旅图》也。今人妄谓学北苑,实未见北苑一点墨,安能仿佛前人。此道非所以天师智契同也,玄宰戏墨并题。”有清人藏印,现藏上海博物馆。

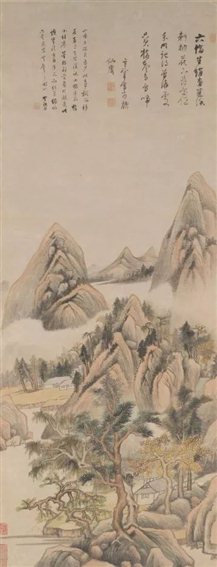

《林和靖诗意图》轴(又称《高色山水轴》,下文简称“丙图”)〔图八〕,绢本设色。图上自题“山水未深鱼鸟少”林和靖一诗。款书:“云林有补和靖诗图,因写此,董玄宰。”又题:“庚申七夕之朝,舟济黄龙浦题,董玄宰。”诗堂上有清计南阳、沈荃、沈宗敬三人题。庚申为明万历四十八年(1620),董氏时年六十六岁。现藏故宫博物院。

《建溪山水图》轴(下文简称“丁图”)〔图九〕,纸本设色。画上自题:“六幅生绡画建溪,刺桐花下路高低。分明记得曾游处,只欠猿声与鸟啼。玄宰写于顽仙庐。”图右上部有李流芳书题“山水未深鱼鸟少”一诗。又书:“董侍郎尝画此诗意。此帧笔法出自子久,而位置、俯仰,亦是逋叟无声之诗也。李流芳。”现藏美国耶鲁大学。

为方便叙述起见,上述四图按顺序分别以甲、乙、丙、丁代诸图。从简介中可看出,甲、乙二图为画同而书题不同;甲与丙、丁二图,则画不同而书题同。其中,甲、丙二图中的董氏书题相同,又与丁图中的李流芳书题相同。下面分别略作考辨。

甲、乙二图所画山水形态相同,对这一“双胞”现象,有研究者以二图所画山水的艺术水平差异,鉴甲图为伪,乙图为真。书画鉴定中的比鉴、目鉴,本为最基本的鉴别方法,但还需必要的考据,以作鉴定结论的旁证。事实上,乙图的董氏书跋,仅从所撰文字即可辨其为伪题。自题云:“董北苑画,文太史云平生只见半幅,即吾家《秋山行旅图》也。”文徵明所见董源画,应为《溪山行旅图》而非《秋山行旅图》。二图之名,虽只一字之别,但确为不同的两件作品,又均为董其昌所藏,董氏应不会混淆的。上海博物馆藏董源《夏山图》〔图十〕,卷后有董氏“乙亥中秋”、“丙子六月廿七日”两则长题。前一题中有言:“吴中相传沈石田、文衡山,仅见半幅,为《溪山行旅图》,岁癸巳入京,得之吴用卿。”按“乙亥”为崇祯八年(1635),此是董氏回忆其于“癸巳”(万历二十一年,1593)获藏《溪山行旅图》一事。董氏《画旨》一书中有记:“余家有董源《溪山行旅图》,沈石田曾仿之。文待诏所谓平生见北苑画山得半幅,即此图也。”[9]这是文献中的旁证。另一则题,即“丙子六月廿七日”,题云:“癸酉所收三幅,董源一为《秋山行旅图》巨轴,树木作风雨状,枝叶离披。一人骑马反顾家园,有家老着履出视,行者不堪萧飒。下有蒙冲隐泊岸脚一人。⋯⋯”按“丙子”为崇祯九年(1636),此是董氏回忆“癸酉”获藏《秋山行旅图》事,“癸酉”为崇祯六年(1633)。在此之前的崇祯四年十一月,董氏应诏掌詹事府事,故于崇祯五年(1632)之初入京,即所谓“壬申再入春明”。次年“癸酉”(1633),他先后获藏董源的《夏山图》、《秋山行旅图》,以及巨然的一幅山水,所谓“癸酉所收三幅”。书此跋时的“六月廿七日”,对照董氏卒年卒时的不同记载,大概仅有两三个月,故为董氏最晚年的书迹之一。正如我们看此书题,不仅书字有错讹、修改处,且书字结构不稳,笔画颤动,正是书者衰老之态的反映,恰恰表明此书题应是董氏亲书。他在书题中最后说道:“余自壬申出山,三载宦游,往返八千,所得清旷赏心之乐,惟此最胜。”〔图十一〕如此的欣喜自得,他会混淆《溪山行旅图》与《秋山行旅图》吗?故乙图所谓董氏书跋必为伪迹,所画山水当然也不会为董氏真迹。

乙图的书、画皆伪,并不能反证甲图为真迹。另据上述,甲图的诗题、书法风格与丙图所书相似。甲图为董氏六十岁时的作品,丙图则为六十六岁时的作品,且有纸、绢本之别,何以书题似同时所书了无变化呢?又,甲、丙二图所书诗,与丁图上李流芳所书诗同,书法亦颇相似,而董、李二人书法本无相似之处,如此等等,其中必有问题。此外,丙图诗堂上有清人计南阳、沈荃、沈宗敬三人题。计南阳书于康熙甲寅十三年(1674)的“六月下瀚”,即六月的下旬某日。沈荃书于同年的“六月之望”,即六月十五日。按书写的时间,应沈荃在前,计南阳在后,不应前后颠倒。又沈荃、沈宗敬父子的书,虽会有些相似,但细看书题文句中相同文字,书字的相似,更像一人所书〔图十二〕。这些问题暴露出三人书题,系并非可信的真迹。又,丁图上有董氏自题,诗题首句为“六幅生绡写建溪”云云。“绡”是一种丝织品,而此图为纸本,何以用“生绡写建溪”的诗句?上述辨析,也许是“小题大作”,但犹如乙图上所题,文徵明所见半幅董源山水为《秋山行旅图》,不就是一种“拙目陷阱”吗?比鉴书画,丙图的创作时间与上海博物馆藏董氏书画代表作《秋兴八景图》〔图十三〕前后仅隔月余,即应是同时期作品,其间的书法、山水画法,不用多加分析、描述,也能看出二者间艺术水平的差异,亦是真假间的差异。

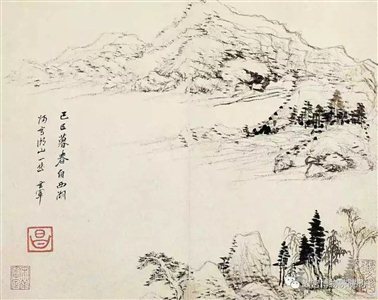

上述四图皆为伪作,彼此间山水画法或书题的“双胞”,又表明它们是同人或同一些人所伪。有研究者用甲图钤有高士奇藏印,将仿伪者指向了高士奇。如据上述考辨线索,扩大联系范围,似乎能拈出真正的仿伪者,而这些线索正是围绕着董源《秋山行旅图》展开的。例如台北故宫博物院藏旧题为董其昌的《小中现大》册第十开“临黄鹤山樵仿董源《秋山行旅图》”〔图十四〕,董氏对题:“《秋山行旅图》先在余收藏,及观此笔意,合从北苑出,其实王叔明未变本家时杰作也。丁卯子月十九日,其昌。”如上述,董其昌于崇祯六年(1633)才获藏《秋山行旅图》,怎么可能在天启六年(1627)“丁卯”,就已“先在余收藏”了呢?故对题必为伪撰、伪题。张子宁先生曾撰《〈小中现大〉析疑》一文,辨析书、画应皆出自王翚之手,本人极为认同[10]。联系上述乙图董氏自题,将文徵明得见半幅董源《溪山行旅图》,混淆为《秋山行旅图》,而这里又将董氏获藏《秋山行旅图》的时间混淆在七年前,作伪手法的相似,不能透出一二信息吗?

又,吴升《大观录》记董源《秋山行旅图》,上有董氏一跋,题曰:“北苑画,米南宫时止见五本,予家所藏凡七本,以为观止矣。都门观《夏口待渡卷》,吴阊(苏州)泊舟观此本,皆世之罕见。其昌重题。”[11]董源《夏口待渡图》、《秋山行旅图》是董氏先后于北京任职期间所见、所得,何来在苏州“泊舟观此本”。又据《大观录》记此图所画:“松间山径峭直,一人袒胸露乳,从上而入,一童执卷随行。又二人芒履担簦,自上而出。一上一下,行旅寂然。”[12]前文所述,董其昌对董源《秋山行旅图》有记述:“一人骑马反顾家园,有家老着履出视行者,不堪萧飒,下有蒙冲隐泊岸脚一人,手把书册,无风波之虑。”可以看出,《大观录》所记的《秋山行旅图》,绝不是董其昌所见的那一本。其实《大观录》所记图中种种人物,应是台北故宫博物院所藏《小中现大》册中第三开“临董北苑山水”〔图十五:1〕。除该册外,王翚临画过不止一本,并改称为董源《夏山图》,如故宫博物院藏王翚《仿北苑夏山图》〔图十五:2〕。那些传世或著录的王翚临本都是王翚亲笔吗?何以花费许多功夫临此大幅山水?这就不能排除王画习者的一再临画了。因此,如果都署上“仿北苑夏山图”,仿画、仿伪的行径易于暴露,改称董源《秋山行旅图》更能欺人耳目。其实,包括王翚在内,这些人未必真的见过董氏所藏《秋山行旅图》,不过是他们以此名目作伪。这一“名目”透出的一二信息,让我们将甲、乙、丙、丁诸图的仿伪者指向了王翚及其习画者,是否较之指向康熙帝的亲信大臣高士奇更贴近真实呢?下文再举相关鉴例以作旁证。

三、“王记画作”仿伪董其昌书画鉴例 董其昌书画的鉴别、鉴定,是书画鉴定研究中的重要课题之一。前辈专家学者已鉴别出董氏书画的代笔有九到十人之多,大多为“苏松派”画家,是董其昌书画鉴定的重要成果之一。但似乎很少有人注意到王翚及其门生,乃至王翚卒后的慕习者,也曾大量仿伪董其昌及王时敏、王鉴诸人的书画,作品数量之巨,不亚于董氏的代笔书画。本人曾撰《“四王绘画”的鉴赏》一文[13],揭示了王翚及其习王画者所仿伪王时敏、王鉴的一些作品,顺及引出的问题是,这些人就不会仿伪董其昌书画吗?

据清张庚《国朝画徵录》记:“石谷家本寒,以艺享盛名,受知圣主,取润笔致裕。”[14]这是说,王翚在完成《康熙南巡图》的巨制后,声名大噪,自京师归家后,“家居三十载,应酬焚膏以继日”。徐邦达先生说王翚晚年在家“开工厂”,正是指他率领其子弟、门生开了一个“王记画作”。为了“取润笔致裕”,应该会针对不同顾客,或亲笔、或师徒合笔、或代笔来创作“王翚”名款的书画。此外,“王记画作”也还会仿伪名人书画来“骗钱”。王翚曾受知于王鉴、王时敏,并曾缩临董其昌、王时敏递藏的宋元名画,故临摹、仿画则成为王翚及其门生的“看家本领”,而且他们利用对董其昌、王时敏、王鉴等人在传承、收藏、表现方式和文字题跋等方面的熟知,围绕他们熟悉的宋元名画及董其昌、王时敏、王鉴的绘画,进行手法多端的仿书、仿画。所伪书画中的题跋书法、文字亦贯穿着那些名家的创作理念、书画收藏等相关内容,给人即使“行家里手”也不觉其伪的总体感觉,较之“苏松派”仅以本家面貌出之的代笔绘画,更具蒙骗性,以致迄今大多仿书、仿画仍被当作真迹。下面举例说明。

(一)董其昌、吴伟业《书画合璧》卷继鉴

《书画合璧》卷现藏上海博物馆〔图十六〕。本人已在《董其昌三种八作的考辨》一文中辨其为伪作[15],现继鉴为习王翚画者所伪。理由之一是董其昌山水画后的一段自题文字属抄录,因文字节略致使文义不通。画家自题:“画家当以天地为师,又以古人为师,故有天闲万马,今困坐斗室,无惊心动目之观,安能与古人抗衡也。玄宰识。”其中“故有天闲万马”一句,只是半句话,节略后的文字显得文义不通。根据相关董氏画作的著录文字,应为“故有‘天闲万马皆吾粉本’之论”。所以如此,一是仿伪者不通文义,二是仿伪者为避免仿书文字过多而露出破绽。总之非董氏亲书、亲题,则该图亦必伪。

故宫博物院藏王翚《仿古山水》册第三开水墨山水一页,王翚自题一段文字〔图十七〕,全同于上述董书,且书字的结构、笔法几乎没有差异,故董其昌、王翚的自题应为一人所书。这一《仿古山水》册,本人同样以为并非王翚真迹。若是王翚所画,也不会写下这样一段文义不通的题语,且在自题文字下,分钤“王”、“石谷”两方朱文小印,另起行自题“背临子久富春长卷一段”,又钤“王翚之印”、“石谷”二印。自题书跋,何以不厌其烦地钤下四枚名章,似乎在强调“这是王翚书画真迹”的印象,其实适得其反。该册的绘画、书法总体水平与王翚亲笔相差较远,应属习王画者所为。那么《书画合璧》卷中的一段董氏山水及书题,也就可以鉴出是什么人或者是哪一些人作伪了。

(二)《画禅室写意》册的讨论

上文提到,董其昌在“己巳中秋”的一天中最终完成并书总题的《画禅室写意》册。该册著录于吴升《大观录》,并记:“宣纸八叶,笔墨简淡,丰神萧逸。首、二帧、六帧、八帧,文敏(董其昌)俱缀跋语,余止书‘玄宰’二字。后奉常(王时敏)、太守(王鉴)互相题拂⋯⋯此册书为石谷先生所藏。”[16]据此可知该册的基本情况,并说明为王翚所藏,王时敏、王鉴为之题跋。

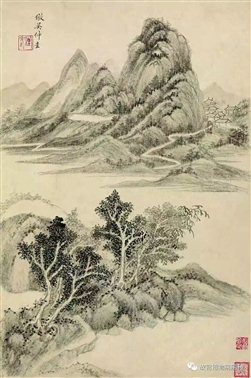

日本东京国立博物馆藏董其昌《书画册》〔图十八〕,影印并著录于日本二玄社出版、古原宏伸编《董其昌的书画》一书。从影印图版及文字著录来看,应与《大观录》所记《画禅室写意册》的著录大致相同,最大的差异是东京册多出了恽寿平、笪重光二人书题[17]。

比对后的首要问题是,《大观录》的一册与东京册是同一册董其昌书画吗?吴升在著录时是否省略了恽、笪二人书题呢?按古原宏伸文字著录,东京册后的诸人题跋顺序为王时敏、王鉴、恽寿平、笪重光。王时敏题曰:“壬子嘉平,石谷过访,此册出自竹笥,观于拙修堂。⋯⋯”笪重光在书题后署:“壬子孟冬,观于毗陵舟次。”按“壬子”为康熙十一年(1672),“嘉平”为十二月,“孟冬”为十月,即笪重光先于王时敏见到该册并书题,何以题跋顺序反居其后呢?又,《大观录》记:“两王公(指王时敏、王鉴)为艺林宗匠。”故全文著录“两王公”书题,但同为艺林名家的恽、笪二人,又同为王翚所藏的董氏《山水册》署题,为什么一字不提呢?这些问题暂且存疑。我们再看该册的书与画。按东京册的序列,第七开山水画页有对题:“峰峦浑厚,草木华滋。以画法论,大痴非痴,岂精进头陀而以释巨然为师者耶。玄宰。”台北故宫博物院藏旧题董其昌《小中现大》册第十二开“仿大痴山水”,董氏的对题文字全与这段同〔图十九〕。比较两册董氏书题,书字极相似,应为同一人所书。

又,此册第二开山水画对开题五言诗:“林杪不可分,水步遥难辨。一片山翠边,微茫见山远。”〔图二十:1〕该诗亦可见于广西壮族自治区博物馆藏董其昌《山水册》中第九开山水画页对题〔图二十:2〕;故宫博物院藏董其昌《林杪水步图》轴〔图二十:3〕,亦以该诗前二句为题作画。比较三作诗题书法,亦极相似,应为同一人所书。

张子宁先生鉴台北故宫博物院藏《小中现大》册为王翚临画、仿书,以此来比鉴,则这些董氏的书画作品,就与王翚脱不了干系了。除这些书字的比较外,我们再看东京国立博物馆所藏《山水册》的绘画,如第六开枯笔山水图页〔图二十一〕,画面正中部位,前、后措置的两大山石间画有贯通其间的七八条横线,仿佛将两石缝合起来,不仅弥合了两石前、后措置应有的空间、距离,且这“条皱”的画法刻板生硬,莫说董其昌不应有此败笔,就连王翚也不会如此失步。如果仿书与王翚脱不了干系,那这些拙劣仿画应是习王画者所为了。

一个书画家可能会再三再四地创作某一诗意画并书诗,但书写时文字总会因时间、环境、心境、书写工具等差异而造成书法形态的变化,没必要一再地仿学自己以往的书法。正如上述《林和靖诗意图》等作品,很相似地书写林逋诗,恰是问题所在。同理,一个书画家很可能书写大同小异的题跋,但不大会一字不差地抄录自己的题跋,同样是问题的所在。手段的一致、书法的相似,则指向了同一人或同一些人所为。《大观录》一书的著录与东京国立博物馆藏董其昌《书画册》是一是二,倘有机会见到东京藏册真迹再作进一步辨析,其中的问题先作如上讨论。

(三)《石磴盘纡图》的继鉴

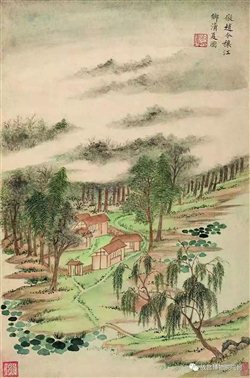

董其昌《石磴盘纡图》轴,纸本墨笔,现藏上海博物馆〔图二十二〕。图右上自题:“石磴盘纡山木稠,林泉如此足清幽。若为飞屐千峰外,卜筑诛茆最上头。玄宰画,丙寅题。”图左上再题:“此丙辰秋海上笔,十一年矣。丙寅夏五,玄宰。”按此题,该图为董氏于万历四十四年(1616)丙辰年绘,年六十二岁。越十一年后,于天启六年(1626)七十二岁时补题。上海博物馆编《丹青宝筏——董其昌书画艺术特集》中刊此图并鉴为伪作[18],现继鉴为“王氏画作”中的仿伪之作。

董其昌的这一诗意画不止此幅。《董华亭书画录》一书载其《仿十六家巨册》,内第九开“仿巨然”一图,即以此诗为绘画题材。该诗首句中“石磴”书为“石径”,其他文字相同。后署款:“庚申正午,金阊舟中写此。”即创作于万历四十八年(1620),年六十六岁。又,上海博物馆藏董其昌为王时敏绘《仿古山水》册最后一开也绘此诗意并书诗,首句亦书为“石径”二字〔图二十三〕。署款:“丁巳二月写此十六帧,似逊之世丈览教。”丁巳为万历四十五年(1617),董氏时年六十三岁,王时敏二十六岁。这就是说,董其昌于六十二岁时绘此诗意画后,又于六十三岁、六十六岁时两次再画此诗意图,但在最先的画作上长达十一年未书诗及款识,岂非一件很奇怪的事情吗?又,故宫博物院藏《虞山诸贤合璧》册中的“王翚山水图”页〔图二十四〕,该图上有王翚书此诗,画页对开有王翚自题,表明为康熙四十年(1701)“辛巳春”所绘,王氏时年七十岁,将上述董氏二作中所书该诗,与王翚书诗并观,非常相似,与上面鉴例中的现象相同。

除董氏《石磴盘纡图》外,董氏为王时敏所绘《仿古山水》册中还有类似的鉴例。该册第十一开山水图页上有董氏自题:“鸿雁归时水拍天,平岗古木尚苍烟。借君余地安渔艇,着我西窗听雨眠。蔡天启诗意,玄宰画。”〔图二十五:1〕检故宫博物院藏王翚《平岗枯木图》扇,自题中同书此诗〔图二十五:2〕。又,故宫博物院藏王翚《山水图》册第七开也绘此图并书诗,题曰:“董宗伯(其昌)有小幅,因忆写此,王翚。”〔图二十五:3〕将董氏所书该诗与王翚两次书此诗的书法比较,发现它们很相似。

董其昌作为大书法家,其书法怎能与王翚的仿书分不出水平高低呢?至于绘画,我们将董氏此册中最后一开,即“石径盘纡山木稠”诗意画,与王翚所画相比,董画似不如王翚所画,尤其是董画山水中下部坡陀,画笔纵横,墨淡而滞,绝非讲究笔墨的董氏所为。而王翚所画则为真迹,表现出其应有的艺术水平。是故,董氏《仿古山水》册可能为习王画者所为,而董氏书题则是王翚仿书,属“王氏画作”的师徒结合之作。此册上分钤王时敏第八子王掞多方藏印,是该册为董氏书画真迹的“重要保证”。故宫博物院藏王时敏为其婿吴圣符所绘《仿古山水》册〔图二十六〕,也钤有王掞诸藏印。本人曾撰文辨其为“王氏画作”中的产物[19],理由之一就是本为吴圣符所绘,却无吴圣符题记或藏印,反而有其姻亲兄弟王掞的多方藏印,也是件奇怪的事情。而且,这两册所钤多方王掞藏印无一方相同,不也是怪事吗?王掞为王时敏诸子中官职最高者,王翚在京师参与康熙《南巡图》的绘制,多承王掞的引荐、帮助,二人关系极为密切。这些藏印能给我们一些启示,即让我们信以为真的伪证。

(四)《赠稼轩山水图》的讨论

《赠稼轩山水图》轴为赠瞿式耜(稼轩)的山水画〔图二十七〕,纸本墨笔,故宫博物院藏。图左上自题:“芙蓉一朵插天表,势压天下群山雄。玄宰。”又年款:“丙寅中秋写,己巳秋寄稼轩世丈。”“丙寅”为天启六年(1626),“己巳”为崇祯二年(1629),董氏时年七十五岁。此即是画好后隔数年才书款题并赠他人的作品。

该图一向被认为是董其昌的山水画佳作,且又因赠予历史名人瞿式耜而另具一定的历史价值。鉴阅此图,首先是董氏七十五岁所书款题,笔法尖瘦,似无一点董氏老年书法的苍秀温润之感,如其七十六岁为赵孟頫《鹊华秋色图》题跋所显示的特点〔图二十八〕。又,该图中下部所画两株树木,从主干向上的枝干,皆作左右方向延伸,无一枝作前后方向的形态〔图二十九〕。董氏《画旨》一书中论画树法:“山行时见奇树,须四面取之。树有左看不入画,而右看入画者,前后亦尔。看得熟,自然传神。”[20]就是说,画树的枝干,应有前、后、左、右的布画,即“树画四枝”的基本方法。只有枝干左右分布的构画,显然不合董氏强调的画理。又该书指出:“古人云,石分三面,此语是笔又是墨,可参之。”此图上、下山角间置画了十余小石块,仅勾画了石块轮廓,几乎没有皴染,见笔不见墨,同样不合讲究笔墨的董氏画法。因此,该图只是表面上画出了董其昌山水画的面貌,却与董氏主张的画理及应有的艺术水平有所悬隔。

依董氏自题,此作是其完成三年后,赠与瞿式耜。为什么突然想赠画给瞿氏,背后的原因需再作推敲。瞿式耜(1590-1650),字起田,号稼轩,江苏常熟人。万历四十四年(1616)进士。崇祯元年(1628)任户科给事中,官正七品,职掌“侍从、规谏、补阙、拾遗”。就在这一年,崇祯帝诏命荐阁臣,引起了瞿氏之师、户部侍郎钱谦益与礼部尚书温体仁、侍郎周延儒之间的争斗,瞿式耜自然站在其师一边。争斗结果,钱、瞿二人被罢官。如果董其昌这时赠画给瞿式耜,并书以“势压天下群山雄”的诗句,无疑是站在了钱、瞿二人一边。但董氏一生为官,因避祸而几次辞官。此时董其昌也因“时政在奄竖,党祸酷烈,其昌深自引远”。温体仁、周延儒正是魏忠贤一党而仍居高位者,董其昌在辞官闲居时,会没事找事吗?温体仁、周延儒最终入阁并官大学士,但始终没有放过钱谦益、瞿式耜二人。在崇祯九年(1636)构陷二人并逮捕入狱。董其昌恰在温、周二人当政时,于崇祯五年(1632)奉诏出仕,所谓“壬申再入春明”,做了掌詹事府事的最后三年京官。这前因后果是否可以说明,董氏应该不会在崇祯二年赠画给仍被监视中的瞿式耜。

由此,再检故宫博物院藏王翚《群山雄势图》轴〔图三十〕,山水画法不同于《赠稼轩山水图》,但图左上自题“芙蓉一朵插天表”两句诗,款题:“康熙岁次丙子腊月廿四日,仿范华原笔,剑门樵客王翚。”以董其昌、王翚两作中同书的两句诗看,书字的结构、笔法是很相似的。又且,在《赠稼轩山水》一轴的右裱处,有明末清初收藏家朱之赤的题签,也书有“芙蓉一朵插天表”七字〔图三十一〕,以此七字对比王翚所书,则更为相似,何以董、王、朱三人书字那么相似?《赠稼轩山水图》的本幅右下角钤朱之赤藏印一方,右上侧又钤朱之赤藏印三方。而该图左下角则钤有清乾隆时收藏家毕沅的藏印。也就是说,清初的朱之赤将自己的四方藏印分上、下均钤于图右侧,形成“一边沉”,左侧则留给后来者添钤藏印,这有违钤加藏印的一般规律。再者,朱之赤签题董氏此幅山水画作为“神品上上”,但未见于其《朱卧庵藏书画目》的著录。以此鉴例,朱之赤的题签以及朱氏藏印,似应属同一人或同一些人的仿书、仿刻,也即是“王氏画作”中产品。

瞿式耜在崇祯二年(1629)时,只是一个被罢官的七品官,还不是后来因参加抗清才成为的著名南明大臣。在清顺治初期,他在广西督师抗清,坚持数年后兵败被俘而死,被清廷赐谥号“忠宣”,方能称得上“势压天下群山雄”。这是董其昌卒后的事了,而正是王翚等人所应知的。

四、鉴后叙余

上述关于董其昌书画鉴考三题,其间贯穿着一条主要线索,即围循王翚或习王者仿书、仿画董氏书画而发展的。所以每称王翚或习王画者,因为所涉及的王翚画作,还要辨识为王翚亲笔还是王翚师徒合作,或是习王画者所仿。这是又一专题研究才能解决的,故暂含糊称之,总之与王翚或习王画者脱不了干系。

王翚曾师从王时敏,王时敏看中王翚,重要的一点是其临仿的功力。《王奉常书画题跋》一书中“石谷画卷跋”有记:“凡唐宋元诸名家无不摹仿逼真,偶一点染,展卷即古色苍然。毋论位置、蹊径,宛然古人,而笔墨神韵一一夺真⋯⋯使非题款,虽善鉴者不能辨此。”[21]因此,王时敏令王翚临画其家藏宋元名画,如台北故宫博物院藏《小中现大》册等。这一教习方法,不同于董其昌传给王时敏的《树石稿本》,那是董其昌教给王时敏掌握古代绘画中树石构画及笔墨表现特征,在自行创作时加以参考。王时敏教给王翚的则是摹、临、仿古人的代表作,故而更强化了王翚本来就具有的临摹功力,从另一角度看,也就是强化了王翚作假画的功力。既然能临仿宋元名画,那么仿画王时敏、王鉴,乃至董其昌的书画又何妨呢。按照这种做法,王翚的弟子、学生们当然也会以临仿古人名画为基本功。张子宁先生认为台北故宫博物院藏《小中现大》册为王翚所临,上海博物馆藏王翚《小中现大》册为习王者所临,可为上述佐证。相比宋元绘画,他们会更熟悉董其昌、王时敏诸人书画,包括诸人的绘画理论、生平逸事、书画收藏、人际关系等等,因之作伪的手段也会是多方面的,以致使人不觉其伪,甚至当成某人的代表作。如果我们知道他们会仿伪董其昌、王时敏、王鉴等人书画,必有相当的数量。本文正是按照这一线索检出上述鉴例。仅是鉴例而已,同鉴者必能检出更多的类似伪作。

【注释】 [1]严文儒、尹军主编:《董其昌年谱新编》,上海书画出版社,2018年。 [2]肖燕翼:肖燕翼:《赵令穰〈湖庄清夏图〉卷后董其昌书题辨伪》,氏著《古书画名家名作辨伪三十例》页182-189,浙江大学出版社,2018年。 [3](清)顾复撰,林虞生核点:《平生壮观》卷六,页241,上海古籍出版社,2011年。 [4](清)吴其贞撰,邵彦校点:《书画记》卷四,页142,辽宁教育出版社,2000年。 [5](清)吴升:《大观录》卷一六,卢辅圣主编《中国书画全书》第8册,页469,上海书画出版社,1994年。 [6](明)董其昌著,邵海清点校:《容台集》(下),页697,西泠印社出版社,2012年。 [7](明)张丑撰,徐德明校点:《清河书画舫》卷四,页174,上海古籍出版社,2011年。 [8](清)陈焯:《湘管斋寓赏编》卷六,黄宾虹、邓实编《美术丛书》四集第八辑,页425,浙江人民美术出版社,2013年。 [9]前揭董其昌著,邵海清点校《容台集》(下),页682。 [10][美]张子宁:《〈小中现大〉析疑》,朵云编辑部编《清初四王画派研究论文集》,上海书画出版社,1993年。 [11]前揭吴升《大观录》卷一二,页396。 [12]前揭吴升《大观录》卷一二,页396。 [13]肖燕翼:《“四王绘画”的鉴赏》,《紫禁城》2018年第8期,页14-29。 [14](清)张庚、刘瑗撰,祁晨越点校:《国朝画徵录》卷中,页52,浙江人民美术出版社,2011年。 [15]肖燕翼:《董其昌三种八作的考辨》,前揭氏著《古书画名家名作辨伪三十例》,页170-181。 [16]前揭吴升《大观录》卷一九,页555。 [17][日]古原宏伸编:《董其昌的书画(研究篇)》页244,东京:二玄社,1981年。 [18]上海博物馆编:《丹青宝笺——董其昌书画艺术特集》第4册,上海书画出版社,2018年。 [19]肖燕翼:《王时敏为“圣符”作〈仿古山水册〉辨伪》,前揭氏著《古书画名家名作辨伪三十例》,页190-199。 [20]前揭董其昌著,邵海清点校《容台集》(下),页680。 [21](清)王时敏:《王奉常书画题跋》,前揭卢辅圣主编《中国书画全书》第7册,页926。 |