|

随着政治文化史视角和基层社会史视角对制度史研究的介入,唐宋时期科举制度与官僚政治的发展呈现出新的研究空间和问题取向。唐中后期历五代十国至北宋时期,出现了中国帝制后期最为深层的社会等级再编制过程。本组文章力图从制度史、政治文化史和基层社会史相结合的角度认识和描述这个进程,尝试对唐宋史研究中的旧有议题进行新探索。从魏晋至唐初的重门第和家世,到唐中后期的重文才与出身,再到北宋时期大量平民科举及第形成了所谓“科举社会”,这个漫长历史进程中的不同阶段,追求仕进的人们在特定的制度形态下都经历了怎样的心路历程,形成了何种价值认同呢?唐人概括的“宦途八俊”是其时文士仕进认同和制度路径相结合的经典表述,白居易是中晚唐文士对仕进渴求与对“文”的价值追求相纠结的特定时代的典型人物,而在晚唐十国江南腹地的吉州地区,以欧阳修家族为代表的新精英阶层的出现,标志着唐宋之际科举转型的基本完成。乡村平民的大量应举,为宋初科举复兴提供了强劲动力,并使宋代科举社会具备了坚实的乡村基础。

本文系中国人民大学历史学院刘后滨教授根据他在文研院“仙道与鬼道——唐代仕人仕宦情结的再考察”工作坊上的发言整理而成,原刊于《北京大学学报》(2019年11月)“文研讲坛”专栏,特此转载,以飨读者。

宦途八俊:中晚唐精英的仕宦认同及其制度路径(上) 文 | 刘后滨(中国人民大学历史学院教授)

摘要:到唐代中后期,南北朝遗留下来的门第依凭渐失去现实意义,无论是往日的旧门还是晚近的新贵,其获得当朝冠冕进而跻身政治社会精英阶层,都需要通过一条统一的新途径。这个途径不仅是进士及第的出身,而是一个动态的过程,渐次形成了以八俊为标志的仕宦阶梯。宦途八俊既是一条潜在的精英生成制度路径,更是一种构建等级编制的仕宦认同。仕宦认同的建立,需要利用举选制度和官僚体制,同时又塑造了其时的政治文化,并反过来影响到举选制度和官僚体制的发展进程。

关键词:宦途八俊;仕宦认同;制度路径;唐代

笔者曾撰文指出,唐宋间统治阶层尤其是政治精英构建与维护机制的变迁,是近年来在士族门阀研究基础上出现的重要学术论域。其中,科举制带来的唐代社会等级再编制及相关社会观念的变化,围绕科举和铨选而形成的“孤寒”与“子弟”,唐代不同时期政治话语中的“清流”与“浮薄”,诸如此类与统治精英集团形成途径和价值认同相关的问题,在史料解读和论题开掘方面都有了实质性的进展[1]。不过,已有的研究在官僚制度(尤其是选官制度)与政治文化两个方面各有侧重。将二者有机结合,寻找恰当的切入点,以求得对唐宋间政治社会变迁轨迹的深度描述,仍然是一个艰巨的课题。本文在已有研究的基础上,以唐人概括的宦途八俊快速升迁路径为考察对象,结合选官制度(包括政策与实践层面的制度)与政治文化,论证中晚唐时期政治与文化精英的仕宦认同及其所依托并深刻影响着的制度路径,试图为理解中晚唐官僚政治和社会结构的变化提供一个立体的观察视角。

(一)八俊认同与唐人仕历书写的变化

八俊之说,见于封演《封氏闻见记》卷三《制科》,其文如下:

宦途之士而历清贵,有八俊者:一曰进士出身、制策不入。二曰校书、正字不入。三曰畿尉不入。四曰监察御史、殿中不入。五曰拾遗、补阙不入。六曰员外、郎中不入。七曰中书舍人、给事中不入。八曰中书侍郎、中书令不入。言此八者尤为俊捷,直登宰相,不要历余官也。[2]

据《四库全书总目提要》考证,封演天宝中为太学生,而后从进士出身,唐代宗大历年间曾任邢州刺史,唐德宗贞元时期终于“朝散大夫检校吏部郎中兼御史中丞”[3]。封演的这个概括性说法,反映了安史之乱平定之后不久的时间里,其本人所在的社会群体(或者至少他本人认为属于这个群体)的某种流行看法。

这里的八个“不入”,是指这八个步骤之外的其他出身和官职都不入八俊之列。进士出身,或者非进士出身者制策登科是起点,是必需的门槛。非进士出身、非制策登科者不入八俊。进士出身或制策登科之后,非校书、正字不入八俊。依此类推,最后做到中书侍郎、中书令。“宦途之士而历清贵”,强调认同的标准是“清贵”,只有符合八俊的仕宦轨迹,才能称之为清贵。当然,从唐人的各种撰述来看,包括寄托撰者与志主共同价值认同的墓志在内,并非以全部走完八俊轨迹者才能称之为清贵。至于八俊之中的哪一个环节对于“清贵”来说最为关键,除了进士及第的出身之外,恐怕就是“七曰中书舍人、给事中不入”了,或者至少要到“六曰员外、郎中不入”。一是因为唐代以五品为“通贵”,只有担任尚书省的郎中或中书舍人、给事中以后,才能称之为贵。二是唐代的“词臣”主体是中书舍人,此外就是以员外郎和郎中知制诰者。进士及第者制策登科之后,从校书郎或正字释褐起家,历经畿尉、监察御史和殿中侍御史,或者拾遗和补阙等官,做到员外郎、郎中并担任知制诰,最好能够真授中书舍人,到了这个阶段,就进入既清且贵的精英群体了。至于担任中书侍郎同平章事或者中书令,那就是少之又少的人才有可能实现的目标。实际上,符合进士及第并制策登科这两个条件的人,能够做到五品官的人应不在少数。但能够符合八俊标准途径的却为数有限。不过,这条标准途径却像是一根指挥棒,指引着唐代中后期的文人士子按照一条既定的路径经营自己的仕宦履历。

封演所述宦途八俊,并非唐代官员选任的制度规定,而是一种现象的概括,更体现为一种对于仕宦经历的价值认同。封演所述是目前所见这个认同最早的明确表述,可以推测这种认同是在安史之乱以后开始出现的。这种认同的产生和强化,背后有着复杂的政治社会变迁和制度变革背景。自《封氏闻见记》之后,类似的表述不断出现,进而形成了一种鲜明且强烈的仕宦价值导向,进而影响到唐人的文学创作和仕宦履历的书写。

唐宪宗元和元年(806),白居易罢秘书省校书郎,为了准备应制举而“揣摩当代之事,构成策目七十五门”,其中有一条《大官乏人》(小注曰“由不慎选小官也”),略曰:

问:国家台衮之材,台省之器,胡然近日稍乏其人。将欲救之,其故安在? 臣伏见国家公卿将相之具,选于丞郎给舍;丞郎给舍之材,选于御史遗补郎官;御史遗补郎官之器,选于秘著校正、畿赤簿尉。虽未尽是,十常六七焉。然则畿赤之吏,不独以府县之用求之;秘著之官,不独以校勘之用取之。其所责望者,乃丞郎之椎轮,公卿之滥觞也[4]。

白居易的模拟策文完全是“揣摩当代之事”,基本符合封演概括的八俊途径,他本人也是朝着这条路径规划自身仕途的。《旧唐书·白居易传》记其仕历为,“贞元十四年,始以进士就试,礼部侍郎高郢擢升甲科,吏部判入等,授秘书省校书郎。元和元年四月,宪宗策试制举人,应才识兼茂、明于体用科,策入第四等,授盩厔县尉、集贤校理”[5]。两《唐书》所记唐人仕历,不仅多有选择性的简化或者模糊年月,而且错误甚多。据朱金城《白居易年谱》考证,其进士及第在贞元十六年(800),贞元十八年冬参加铨选,以平判入等(一谓书判拔萃)于十九年(803)春登第,释褐为秘书省校书郎。元和元年(806)年罢校书郎,为应制举而撰写了策目七十五门,命曰《策林》。四月,应制举才识兼茂明于体用科,与元稹、韦惇、独孤郁、沈传师、萧俛等同登第,授盩厔尉。元和二年任集贤院校理,十一月应诏入翰林院试文,十二月任命为翰林学士[6]。白居易的早期仕历,不仅与八俊符若合契,甚至可以说是一个浓缩精华版。这篇模拟策文,可以看作是贞元、元和年间官场与士林一种普遍仕宦认同的经典表述,也可以视为八俊认同形成的标志性文本。

八俊认同影响及于文学创作之例甚多。大抵与封演同时代的沈既济,主要活动于唐代宗和德宗时期,其传奇小说《枕中记》当作于德宗建中年间[7]。《枕中记》描述的卢生在梦中的仕宦经历如下:明年,举进士,登甲科,解褐授校书郎。应制举,授渭南县尉。迁监察御史、起居舍人,为制诰。三年即真。后来卢生历经同州刺史、京兆尹和河西陇右节度使等官职,最后做到了宰相,“拜中书侍郎同中书门下平章事,与萧令嵩、裴侍中光庭同掌大政十年,嘉谋密命,一日三接,献替启沃,号为贤相”[8]。

《枕中记》描写黄粱梦境中卢生的仕途经历,无疑是八俊群体仕宦认同构建的一种文学呈现。尽管作者意在揭示仕宦辉煌背后的虚妄人生,一定程度上将卢生作为嘲弄的对象,却也不乏某种企羡与向往,更是鲜明的现实写照。史载沈既济博通群籍,经学该明,进士及第,官至礼部员外郎,基本进入八俊的轨道,勉强符合清贵的标准。而且,《枕中记》的创作似乎也在规划着这个来自吴兴的名门望族以后的仕宦策略,其子沈传师即是按照卢生之经历而展开仕途的。宋代谈钥《嘉泰吴兴志》载,沈传师,《吴兴统记》云德清县人,贞元十九年进士及第,二十年登制科,儒学、文艺为一时之冠[9]。又据《旧唐书·沈传师传》及杜牧所撰沈传师行状可知,其进士及第制策登科之后,历任太子校书、鄠县尉、左拾遗、左补阙、司门员外郎知制诰、司勋和兵部郎中、中书舍人。元和年间曾任翰林学士,官至吏部侍郎[10]。沈传师的两个儿子和孙子都进士及第。沈既济以下三四代人“皆有名迹,列于国史”[11]。

八俊认同影响及于文学创作,还见于白行简《李娃传》和蒋防《霍小玉传》等传奇小说。《李娃传》中的郑生,进士及第后应制举而走入仕途。《霍小玉传》中的李益,进士及第后以书判拔萃登科,授华州郑县主簿,从此阶层跃升,与霍小玉之间出现了鸿沟[12]。晚唐陈翰所编《异闻集》,有《樱桃青衣传》一文,所写“频年不第”的“范阳卢子”梦中仕宦经历也是进士擢第,宏词甲科,从校书郎释褐,历经王屋尉(畿尉)、监察御史、殿中侍御史,拜吏部员外郎,升为郎中、知制诰,数月即真授中书舍人,迁礼部侍郎。后来任京兆尹,改吏部侍郎,最终官拜黄门侍郎、平章事[13]。可以说,八俊作为一种仕宦认同的普遍价值,成为文学创作的一个重要母题。

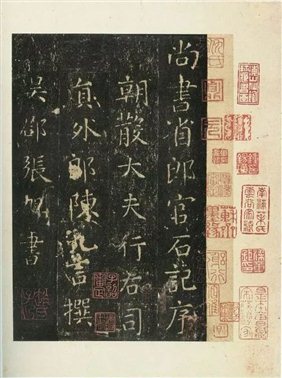

八俊不是单一的出身认同,而是建立在进士及第这个出身认同前提下的仕历认同,是一个“清贵”身份认同的基准体系。在这条完整的仕宦路径中,可以区分出若干环节,或者说区分出若干个台阶及其组合。随着这个认同观念的出现和强化,唐人仕宦履历的书写也朝着契合这条路径或其间某个环节的方向转变,八俊之官构成了仕历书写的参照标准,此外的官职则可忽略或被有意忽略。最能体现唐人仕历书写意图的场合是墓志的撰刻,请人撰写的墓志无论是收录于文集还是镌刻到石碑,都传递着志主和撰写者特定的价值认同。若将集部文献收录和出土的唐人墓志中有关仕历书写按时代加以排列,八俊作为模板的出现,当与这个价值认同的形成时间和强化趋势大体一致。例如,署名为“工部侍郎集贤院学士族孙张九龄撰”的张说墓志,仕历书写如下:

初天后称制,举郡国贤良,公时大知名,拔乎其萃者也。起家太子校书,迄于左丞相,官政卌有一,而人臣之位极矣。尚书国之理本,公悉更之;中书朝之枢密,公亟掌之。休声与偕,升降数四。守正而见逐者一,遇坎而左迁者二。其余总戎于外,为国作藩,所平除者,唯幽并秉节钺而已。至若三登左右丞相,三作中书令,唐兴以来,朝右莫比[14]。

张说在武则天时期以制举对策第一而步入仕途,《旧唐书·张说传》记其早期仕历为,“弱冠应诏举,对策乙第,授太子校书,累转右补阙,预修《三教珠英》。……长安初,修《三教珠英》毕,迁右史内供奉,兼知考功贡举事,擢拜凤阁舍人。……中宗即位,召拜兵部员外郎,累转工部侍郎”[15]。可知张说的仕宦途径与后来的八俊还有较大差别,沈既济以张说为原型创作的《枕中记》中的卢生,其仕历实际上经过了八俊模式的改写。值得重视的是,在张九龄撰写的张说墓志中,八俊模式中必不可少的右补阙、中书舍人(凤阁舍人)、兵部员外郎等官,皆被略而不记。

韩愈撰写的《柳子厚墓志铭》是古文名篇,其所记柳宗元的早期仕历如下:

子厚少精敏,无不通达。逮其父时,虽少年,已自成人,能取进士第,崭然见头角。众谓柳氏有子矣。其后以博学宏词授集贤殿正字。俊杰廉悍,议论证据今古,出入经史百子,踔厉风发,率常屈其座人。名声大振,一时皆慕与之交。诸公要人争欲令出我门下,交口荐誉之。贞元十九年,由蓝田尉拜监察御史。顺宗即位,拜礼部员外郎。遇用事者得罪,例出为刺史[16]。

柳宗元进士及第后,遇父丧丁忧,服丧期满后任秘书省校书郎,后应科目选博学宏词科登科,释褐集贤殿正字,而后担任蓝田县尉,拜为监察御史,再任礼部员外郎。自其释褐为校书郎后短短十个年头,柳宗元就走过了常人要数十年才有可能达到的仕途高峰,担任礼部员外郎而进入准“清贵”行列。如同白居易一样,这些于贞元年间进士及第的中下层官僚子弟,凭着自身的苦读力学和文学才能,走出了一条八俊仕途的浓缩精华版。同样值得重视的是,韩愈撰写的墓志文,无疑是一篇经典的文学作品,其文学性丝毫不亚于张九龄撰写的张说墓志。就是在这样一篇文学性极强的墓志文中,有关柳宗元的仕宦经历,韩愈也遵循着八俊模式来撰写。至于贞元、元和及其后大量中规中矩的名宦墓志,其仕历书写大体遵循八俊模式。典型者如刘禹锡为李绛所写仕历,以及白居易为张仲方所写墓志。刘禹锡在《唐故相国李公集纪》中对李绛仕历的书写,不仅是一种实录,颇令人相信这本身就是八俊认同构建的重要文本[17]。白居易为张仲方所写墓志云:“贞元中进士举及第,博学选登科。初补集贤殿校书郎,丁内忧,丧除,复补正字。选授咸阳县尉。鄜坊节度使辟为判官,奏授监察御史里行,俄而真拜。历殿中,转侍御史、仓部员外郎,金州刺史、度支郎中。驳宰相谥议,出为遂州司马。”白居易一生撰写的墓志很少,一方面是由于他与张仲方“少同官,老同游,结交慕德,久而弥笃”,另一方面也是对张仲方的仕途挫折感到惋惜。志文中写到,仲方伯祖张九龄“开元中以儒学、诗赋独步一时,及辅弼明皇帝,号为贤相。余庆济美,宜在于公。公沿其业,袭其文,而不嗣其位。惜哉!”[18] 白居易对张仲方理想仕历的想象,应该是踩着进士及第、宏词登科的起点,顺着八俊的轨道,在担任尚书郎官“出选门”之后,经过给事中、中书舍人的关键台阶而跻身宰相行列。有理由相信,白居易在撰写墓志的时候,不仅想起了张仲方的伯祖张九龄及其辉煌仕历,脑子里一定还盘旋着自己当年所撰策目中的《大官乏人》条,对张仲方的惋惜油然而生。

当八俊成为一种仕历书写的模式之后,所有八俊中涵盖的官职自然都必须写入,其他的官职当视文本性质和撰作者意图而定[19]。若有起家官不是校书郎和正字,而接下来的仕宦经历却进入八俊轨道者,有可能在其仕历书写中就直接从进入八俊轨道的第一步写起。如杜牧为牛僧孺所作墓志,其所载第一个官职就是伊阙尉,称牛僧孺元和四年应贤良直谏科,诏下第一,授伊阙尉[20]。据考,牛僧孺贞元十八年进士及第,元和四年参加制举,为敕头,授河南伊阙(畿县) 尉。从贞元十九年到元和三年长达六年的时间里,牛僧孺应该曾任过官,伊阙尉不应是其释褐官。故有学者推测,因为牛僧孺的释褐官不是校、正,不属八俊范畴,故杜牧隐而不提,一者为君子隐,二者通过直接书写入官为畿尉以增声望[21]。

综上所述,大抵从大历、建中年间开始形成宦途八俊这样一个普遍的社会价值认同。这种认同影响及于传奇小说的创作和墓志等志传文体有关人物仕历的书写。八俊认同因此得以在各种形式和场合的书写中得到强化,进而与唐代举选制度的演变发生交互影响。

(二)八俊认同出身门槛的建立

进士出身和制策登科(包括制举和科目选)是八俊的第一步,并列作为进入八俊序列的门槛条件。从中晚唐进入“清贵”范围官员仕历的实际情况看,这个门槛条件逐渐朝着同时具备进士出身和制策登科的方向发展。这可以看作是对官员出身强调文词的一种加持,也是对于没有进士出身者的进一步排斥。

关于进士出身作为清贵之官的出身正途,以及制举和科目选在唐代官员选任制度中的特殊作用等问题,学界已有深入且相当充分的研究。研究表明,从高宗武则天时期开始,进士科在唐代官员出身诸种途径中地位不断提高。陈寅恪指出,“进士之科虽设于隋代,而其特见尊重,以为全国人民出仕之唯一正途,实始于唐高宗之代,即武曌专政之时。及至玄宗,其局势遂成凝定。迄于后代,因而不改”[22]。吴宗国针对这个论断进行商兑后提出,尽管开元、天宝时期强调文词的进士科和制举已经被视为入仕和闻达的主要途径,社会风气也强调士人耻不由文学而进,但在事实上,开元时期进士科出身者直到安史之乱平定之初都没有取得政治上的主导地位,进士科还没有成为出仕之唯一正途。只有到唐德宗时期,随着高级官员选任中以才学为主要标准的原则的确立,中下层官僚子弟中苦读力学之士的涌现,以及进士科考试内容和录取标准调整到能够保证录取的都是真才实学的“艺实之士”,进士科才得以稳定地成为高级官员出身正途和主要来源[23]。

制举从高宗武则天时期以后,科目选则从开元中期以后,在官员选任中开始承担优异人才选拔的特殊作用,参加制举和科目选不限出身和资历,登第后可以“隔品授官”,获得快速升迁[24]。陈铁民通过对大量唐人传记和墓志的统计分析,揭示了制举登第是唐代文官成为六品以下常参官和五品以上官员的重要契机,进而指出制举是唐代文官摆脱守选的一条重要途径。所谓守选,就是获得任官资格的有出身人或任满等待下一次铨选的前资官,需要待选年数不同的时间。官员要获得快速升迁,首先要摆脱守选,缩短或免除待选年限,其次最好能够“隔品授官”,避免循年蹑级。除了少数可以摆脱守选或“隔品授官”的文官,六品以下文官大都是要守选的,即参加由吏部主持的常选(常调),按照铨选条例和办法(选格)的规定,停官待选,循年蹑级,终老一般只能做到七品之官。五品以上官则不由吏部,而由宰相拟任报请皇帝批准,或者直接由皇帝提名授任,称为“制授官”,乃相对于吏部通过奏抄上报而后授任的“奏授官”而言。在“奏授官”和“制授官”之间,还有“敕授官”,指的就是可以摆脱守选或“隔品授官”的六品以下官。能够进入“敕授官”或五品以上官行列,就摆脱了吏部常选的约束,在晚唐五代被称为“出选门”。这些制度都有一个发展变化的过程,停官待选的制度化和循资格的设立在开元十八年(730)。“敕授官”的范围也是不断变化且有所扩大的,制举或科目选登科(统称为制策登科)者在开元以后绝大部分都能够进入这个范围[25]。如果有了进士及第再制策登科,则大体能够进入八俊行列。

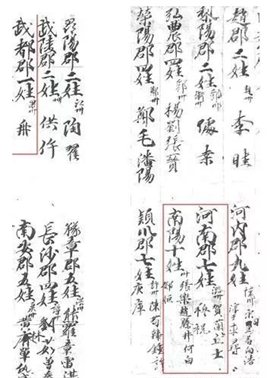

制举登科者授官的情形,可举长庆元年(821)制科考试为例加以说明。长庆元年十二月辛未,唐穆宗下制宣布制科考试的结果,并令中书门下根据等第分别“优与处分”和“即与处分”[26]。十三日后的十二月甲申,中书门下对登科的15人进行了拟任,分别是:

以登制科人前试弘文馆校书郎庞严为左拾遗,前试秘书省校书郎吕述为右拾遗,前试大常寺协律郎吴思为右拾遗供奉,京兆府富平县尉韦曙为左拾遗内供奉,前乡贡进士姚中立、李躔、崔嘏并可秘书省校书郎,同州参军崔龟从为京兆府鄠县尉,太子正字任畹为京兆府兴平尉,草泽韦正贯为太子校书郎,前乡贡进士崔知白为秘书省正字,前乡贡进士崔郢为太子校书郎,前乡贡进士李商卿为崇文馆校书郎。

皇帝下令“优与处分”的庞严和吕述二人,分别被授任为左、右拾遗,他们的前资官都是试校书郎。庞严“元和中登进士第,长庆元年应制举贤良方正、能直言极谏科,策入三等,冠制科之首。是月,拜左拾遗……明年二月,召入翰林为学士。转左补阙,再迁驾部郎中、知制诰”[27]。吕述是否进士出身,目前尚无确切证据。从庞严的情况看,进士及第后从校书郎释褐,再参加制举,登科后授任左、右拾遗,这就开启了典型的八俊仕宦经历。皇帝下令“即与处分”的其他13人,中书门下按照其既有资历,分别授任校书郎、正字和京畿县尉。本次登科的全部15人所授任都是八俊系列的低品官,尤其是那位草泽韦正贯和那些刚获得进士出身的“前乡贡进士”们,在制举登科之后直接授任校书郎和正字。说明制举之目的非常明确,就是要选拔一批日后可以破格提拔、快速升迁的后备官员。随后,唐穆宗对中书门下申奏的这个拟任名单加以批准,批复的王言类文书,《唐大诏令集》作“除制举人敕”,《册府元龟》作“制曰”,似应为一道批复奏状的敕旨。此15人的授任方式皆为敕授,这道敕文后来都要作为“词头”写进他们的告身之中。敕文中提到“延登谏垣,式伫忠益。雠书结绶,皆曰显途。修其秩次,亦示科等”,说明遗、补、校、正基本成为专门授予制举(包括科目选)登科者的“显途”之官。根据陈铁民对制举登科后授官情况的研究可知,从武周时期开始,制举登科后就多有授遗、补、校、正者,开元中期以后逐渐普遍起来,大体在贞元元和时期成为一种惯例[28]。

制举和科目选作为选拔具备破格提拔资格、进入快速升任五品以上台省要职轨道的后备官员的主要途径,其制度要素和功能定位的形成要早于八俊认同的形成。换言之,制举(含科目选)作为文官摆脱守选重要途径的制度化,是八俊认同形成的一个重要前提,是八俊认同的一个要素。制策登科后的授官,基本是校、正、遗、补和京畿县尉,这就规划出了八俊认同环节中的低品官序列。以此为基础,加上进士及第作为门槛条件,八俊认同的基本框架得以呈现出来。大体从贞元以后,进士及第并制策登科之人,除了特殊的政治因素或个人原因之外,一般都能够沿着八俊的轨迹做到台省三品官甚至宰相。

明经等非进士出身者通过制举登科而进入八俊的情况,在贞元以前尚可觅得踪迹。如贞元时期担任中书侍郎同平章事的卢迈,两经出身,“历太子正字、蓝田尉。以书判拔萃,授河南主簿,充集贤校理”。其仕宦经历由太子正字、京畿县尉(蓝田尉)、集贤校理、右补阙、侍御史、刑部和吏部员外郎而后经过一任刺史而任司门郎中,“出选门”进入五品官行列,接着迁右谏议大夫、转给事中、迁尚书右丞。贞元“九年以本官同中书门下平章事,岁余,迁中书侍郎”[29]。卢迈的仕宦经历大体符合八俊的轨道。

当贞元、元和时期八俊认同作为朝野都接受的一种政治理念基本形成后,如果未获进士出身,即使制举登科后做到五品以上官,大体也难进入八俊认同的范畴。王仲舒的经历似可作为旁证。“贞元十年,策试贤良方正、能直言极谏等科,仲舒登乙第,超拜右拾遗”[30]。王仲舒此前并没有任何出身,应是以白身应制举者。《旧唐书》本传记其长庆三年冬,卒于镇,《新唐书》本传记其“卒于官,年六十二”[31],则其生年当为唐肃宗上元元年(760),贞元十年应制举时已35岁。后来担任过右补阙,迁吏部考功员外郎,元和初,召为吏部员外郎,未几,知制诰。《旧唐书》概括为“累转尚书郎。元和五年,自职方郎中知制诰”,其时已年过五十。经历几任州刺史,被召为中书舍人,《新唐书》本传记载,至元和十五年穆宗即位后,召为中书舍人。“既至,视同列率新进少年,居不乐,曰:‘岂可复治笔研于其间哉!吾久弃外,周知俗病利,得治之,不自愧。’宰相闻之,除江西观察使”。年过六十的王仲舒在中书舍人的任上无法与新进少年的同僚们共事,只有外放地方终老其身,他的出身和年龄都使得他无法在八俊的轨道上再向前一步。王仲舒心目中的“新进少年”,包括任知制诰的杜元颖、王起、白居易以及担任翰林学士的李德裕、李绅、元稹等人,他们作为“辞臣”,都表现出强劲的仕进势头。如杜元颖贞元末进士登第后进入八俊轨道,在穆宗即位之初超拜中书舍人,长庆元年三月,以本官同平章事。《旧唐书》本传称,“元颖自穆宗登极,自补阙至侍郎,不周岁居辅相之地。辞臣速达,未有如元颖之比也”[32]。

元稹则是非进士出身而由制举登科进入八俊轨道做到宰相的一个特例。“稹九岁能属文。十五两经擢第。二十四调判入第四等,授秘书省校书郎。二十八应制举才识兼茂、明于体用科,登第者十八人,稹为第一,元和元年四月也。制下,除右拾遗”[33]。元稹虽然没有进士及第,却是完全依靠文学而进身的,被时任宰相的一代文宗令狐楚誉为“今代之鲍、谢”。所以他的仕宦经历大体是循着八俊的轨道而展开的,长庆二年以工部侍郎同平章事,迅速做到了宰相。元和元年制举对策名列第一,是元稹进入八俊仕宦轨道的重要契机。大部分取得明经及第等其他出身者,虽然可以像元稹一样应制举而争取进入八俊轨道,但是难度极大且概率很小。对于有志于进入清贵行列的士人来说,明经及第后仍然有致力于进士科考试的强大动力,甚至多次参加进士科考试,这在中晚唐时期是精英家族采取的一种较为普遍的仕宦策略。这是一个需要另文详论的重要问题。

(三)八俊“清贵”之资形成的制度路径

如前所述,八俊认同的形成过程与唐代官僚制和举选制的发展密切相关,二者存在相互影响。列入八俊的为什么是校书郎、正字、畿县尉、监察御史和殿中侍御史、拾遗、补阙、员外郎、郎中和给事中、中书舍人这些官?陆扬从文词与清流文化的角度对此作出了部分解答,认为清流群体首先要“在以强调文学才能为主的进士科和制举等考试中,不断获取成功”,然后是“在此前提之下,这些家族的子弟得以长期垄断某些被当时社会认为是最需要文辞能力的朝廷职位,特别是知制诰、中书舍人、翰林学士,礼部侍郎知贡举等等,最终登廊庙而成为宰相”。陆扬强调,中唐以后,这一政治文化机制不仅使清流家族成员能够复制其成功,而且进一步建立起密切的关系网络,以此产生极强的身份认同。[34]不过,文辞能力并不足以解释八俊中的全部官职,尤其是六部郎中和给、舍之前的那些低品官。那些官之所以列入八俊而得到认同,实际上还有着唐代官僚制度发展的现实原因。一方面,这些官在唐代官僚品阶体系中处于相应的合适位置,且员额设置有限,是一种相对稀缺的资源,能够用以当作士人获得出身后快速升迁的台阶。另一方面,这些官无论从历史传统还是现实政治安排来说,都具有某种特殊的地位,其成为八俊中的台阶,本身也有名实相副的一面。

唐代秘书省置校书郎8人,正九品上,正字4人,正九品下。隶于门下省的弘文馆置校书郎4人(开元二十三年减2人),从九品上。隶于东宫的崇文馆置校书郎2人,从九品下。隶于东宫的司经局置校书郎4人,正九品下。集贤院全称集贤殿书院,正式成立于开元十三年,乃专以斯文艺能为己任的纯粹文化机关[35]。贞元四年六月依集贤院奏请,将院中学士、直学士之外,“自余非登朝官,不问品秩,并为校理,其余名一切勒停。仍永为例程。从之”。贞元八年六月十三日,“置集贤殿校书四员、正字两员。仍于秘书省见任校书、正字中量减。秘书省所减官员,便据数停之”[36]。据此统计,贞元八年以后,设置于秘书省、弘文馆、崇文馆、集贤院和太子东宫司经局五馆的校书郎和正字共有20人。

校书郎和正字“掌详定典籍,正其文字”[37],日常职掌就是和典籍图书打交道,在历史上也是通儒达学、才学之士兼任之职。虽然不能等同于需要文辞能力的职位,但在低品文官中却是和文辞能力最相关的职位了。秘书省本为清闲之地,被称为“病坊”[38]。但是其中的低品文官校书郎和正字却被认为是“九品之英”,“其有折桂枝、坐芸阁者,非名声衰落,体命轗轲,不十数岁,公卿之府缓步而登之”[39]。20员校书郎和正字中,以秘书省校书郎的官品最高,为正九品上阶,而以崇文馆的校书郎官品最低,为从九品下阶。不同品阶的校书郎和正字,作为进士及第及制策登科者的起家官,在往后的仕途迁转过程中都具有同样的资历意义,却跨越四阶,从正九品上阶到从九品下阶,因此能够给不同身份背景和不同出身者全面提供进身快速升迁轨道的机会。不过,这两个职位在实际选任时往往强调出身,只授予进士及制策登科或铨选时试判成绩优异之人,以致宪宗在元和三年(808)三月下诏改变此种限制,规定“秘书省、弘文馆、崇文馆、左春坊司经局校书、正字,宜委吏部自今以后于平留选人中加功访择,取志行贞退、艺学精通者注拟。综核才实,惟在得人,不须限以登科,及判入等第。其校书、正字,限考入畿县尉簿,任依常格”[40]。从后来授官实际情况看,这个限制基本没有施行,反而更加明显的是授予进士和制策登科之人[41]。

八俊中继校书郎和正字之后的职位是畿尉。唐人习称县令为“明府”,县尉为“少府”,唐代县尉依照县之等第而分为不同品阶,六个京县的县尉(每县置6人)从八品下,六县之外的京兆、河南和太原府所管诸县为畿县,每县置尉2人,正九品下。据《旧唐书·地理志》,三府共50个左右的畿县,100名左右的畿尉员额,比20个左右的校书郎员额多出5倍。尽管如此,畿尉仍然是非常抢手的职位,甚至比畿尉低一级的紧县和上县县尉(从九品上),长时间内也是炙手可热。考虑到进士及第和制策登科者每年都有,而畿尉任期不太固定,一般一至两年,故大体能够容纳新及第的进士和制策登科者,以及自从九品上下阶迁任的校书郎和正字。上引元和三年诏所说“其校书、正字,限考入畿县尉簿,任依常格”,就是为从九品上下阶的校书郎和正字提供紧俏的升迁职位。

畿尉在唐代低品文官中有着一定的特殊性。任职靠近京畿地区,为其与高级官员之间的应酬交际提供了机会。九品的地方官中100名左右的畿尉员额适用于安排经过筛选的初入仕精英或潜在精英,由于员额适中,邻近京畿,且符合“不历州县者不拟台省”选官原则,畿尉至少从开元时期开始就成为文士释褐后理想的仕途起点,并在安史之乱以后逐渐纳入八俊轨道。刚刚释褐入仕或步入仕途不久的年轻士子们,大都是带着诗酒豪情走上畿尉任上的。酬答、赠别“少府”(即县尉)的诗作数量相当多,甚至出现了“县尉诗人”这样一个特殊的文士群体[42]。

八俊中的八品和七品官包括监察御史、殿中侍御史、拾遗、补阙,制度规定的员额为24员。监察御史置10员,正八品上。殿中侍御史置6员,从七品下。左右拾遗置4人,从八品上。左右补阙置4人,从七品上。御史和遗、补在官员的实际迁转过程中往往是两条并行的轨道,很少有官员在监察御史、殿中侍御史和遗、补之间迁转。从选官制度的角度看,大抵到开元年间这几个职位已经成为不由吏部铨选而由宰相拟任的敕授官了,所谓“五品已上以名闻,送中书门下,听制授焉。六品已下常参之官,量资注定:其才识颇高,可擢为拾遗、补阙、监察御史者,亦以名送中书门下,听敕授焉;其余则各量资注拟”[43]。《通典》记唐代的选授之法,其注曰,“供奉官若起居、补阙、拾遗之类,虽是六品以下官,而皆敕授,不属选司。开元四年,始有此制”[44]。这既可看成八俊认同的制度前提,同时也是清贵资历的观念开始出现而带来的制度结果。当其成为敕授官之后,就在制度上确定为“美迁”和“显秩”了。

御史和遗、补是选任中高级文官不可跨越的八品和七品官台阶,如果一个官员没有做过这几个职位的官,大概就很难升任到三品及以上官职了。如果御史台长时间阙员,将会导致官员升迁重要链条上一些环节的中断。唐德宗建中、贞元年间就曾出现这种情形[45]。贞元八年四月,赵憬与陆贽并拜中书侍郎、同中书门下平章事。赵憬乃献《审官六议》,其中一条针对京诸司阙官,曰:“当今要官多阙,闲官十无一二。文武任用,资序递迁,要官本以材行,闲官多由恩泽。朝廷或将任,多拟要官则人少阙多,闲官则人多阙少;明当选拔者转少,在优容者转多,宜补阙员,务育材用”[46]。熟识朝廷典故的唐人赵璘所撰笔记《因话录》中也记录了赵憬向德宗推荐御史人选的故事,由于“时宪僚数至少,德宗甚难于除授”,赵憬乘间奏曰:“御史府阙人太多,就中监察尤为要者,臣欲选择三数人。”唐德宗的意见是“非不欲补其阙员,此官须得孤直茂实者充选”,如果取轻薄后生朝中子弟,则不如不置。赵憬表示想于录事参军和县令中求之,德宗表示这就完全符合自己的心意。故事里说,由于裴延龄的阻挠,赵憬的用人计划流产,赵憬的故人、前吉州新淦县令王蒙“绣衣之拜”的愿望落空,只在多年后“边帅奏为从事,得假御史焉”[47]。

八俊中的六品官只有尚书省诸司员外郎,与员外郎并列的诸司郎中则已经进入五品官行列。尚书都省左右司员外郎各一员,六部二十四司共有员外郎30员,合计32员,从六品上阶。由于员额的限制及其在国家政务运行中的紧要地位,员外郎成为官僚体系中的“清选”和“清资”[48]。其地位之紧要,尤其体现在“弥纶之务”。唐代国家日常政务裁决依靠奏抄,奏抄申奏的主体是尚书六部的诸司,诸司郎中员外郎在奏抄拟制过程中起关键作用,主要体现在“弥纶”一词,即对寺监和州府申报政务的文书加以弥缝和综括,是一种统摄性的政务文书汇总工作,需要很高的文学水平。所以尚书郎官历来都被文学晋身之进士及第者最为企望之官职[49]。如果诸司郎中不由员外郎升任,则会遭到讥讽。“旧例,郎中不历员外郎拜者,谓之土山头果毅。言其不历清资便拜高品,似长征兵士,便得边远果毅也”[50]。

以上分析了八俊中的六品以下诸官之所以列入八俊的制度背景。当然所谓制度并非全然是律令规定的刚性条文,还包括选官政务运行中遵循的惯例。这些旧例当然也时常会有突破,而当其被突破时遭遇的议论,往往就成为体现这种惯例受到遵循的反证。八俊中的五品官诸司郎中和给事中、中书舍人,构成宰相和高级文官拜授的必要资历,也在这种议论中得到体现。《南部新书》载:

崔郢为京兆尹日,三司使在永达亭子宴丞郎,崔乘酒突饮,众人皆延之。时谯公夏侯孜为户部使,问曰:“伊曾任给、舍否?”崔曰:“无。”谯公曰:“若不曾任给、舍,京兆尹不合冲丞郎宴席。”命酒纠来恶下筹,且吃罚爵。取三大器引满饮之,良久方起。决引马将军至毙,崔出为宾客分司。[51]

崔郢在酒席上遭到取笑侮辱,以致闹出人命,竟是由于未曾担任给、舍,虽然官至从三品的京兆尹,也没有资格与四品和五品的尚书丞、郎叫板。这个故事说明唐人对仕宦经历的看重,现居官品的高低不是衡量一个人政治社会地位的唯一标准,有时甚至不是主要标准。

综括言之,八俊作为唐代官员选任的清贵之资,有着复杂的制度背景。一方面,除了畿尉,八俊中六品以下官都是20—30名左右的员额,这个数字与每年进士及第的人数大体相当。作为选官制度中遵循的某种惯例和士人仕宦的价值认同,八俊的构成无疑与唐代官僚体制这种构成形态密切相关。另一方面,包括八俊(不仅限于八俊)中六品以下官在内的那些清贵职位,在官僚制度和选官制度中的特殊地位,体现为不仅可以比一般官员缩短任期,摆脱《循资格》规定的守选而不必停官待选,而且还享有“隔品授官”的特权。据《唐六典》卷二吏部尚书侍郎之职条载,“若都畿、清望,历职三任,经十考已上者,得隔品授之。不然则否(谓监察御史、左右拾遗、大理评事、畿县丞簿尉三任十考已上,有隔品授者)”[52]。

正是因为八俊中的低品文官具有快速升迁的台阶作用,在各种政治势力对官位资源的争夺中,其在制度规定中的员额限制势必被突破。尤其是唐中后期藩镇势力的坐大,他们在为辟署的使府僚佐向朝廷奏请授官时,大都请授八俊中的低品文官,通过兼、试、检校等名义,极大地突破这些职位员额在制度上的限制。这应该也是八俊认同在唐宋之际被消解的一个现实原因。

(四)余论

相对于从南北朝走来的门阀士族,中晚唐的贵胄盛族是一种新型的精英阶层。尽管由于家世和地域的不同,这个阶层也分为不同的群体,但其无疑具备一些共同的政治文化特征。能否进入这个阶层的影响因素是多方面的,而制度路径却并无二致,只是难易程度和概率大小的不同。这条复杂的制度路径及其形成与变化的过程,尚需做实证性的探讨,也需要与其时的政治文化尤其是仕进策略结合分析。一方面,背景各异的士子与官员,无论是孤寒还是贵胄,都有可能通过其时的制度路径跻身精英阶层。中唐以后,宦途八俊已经成为精英阶层生成的制度路径,其背后则体现为精英阶层构建标准从重家世门风到重文才词艺的价值观念的转型。在此背景下,一个士人即使并不出自功名世家,只要机缘巧合地契合了其时的精英生成路径,且仕途通达,经过一定时间的仕宦历练和文化积淀,至其仕途顶峰之时,无论自我认同还是社会认知,当初的俚士陋儒都有可能成为精英人物[53]。另一方面,士人的仕进策略相对于制度路径而言,并非仅仅是被动的适应与运用,二者之间存在着相互影响。制度路径对仕进策略发挥着规范作用,而普遍被认同的仕进策略又有可能重塑制度路径。或者说,得到朝廷和士林普通认同的价值和惯例,本身就是一种规则,势必对制度路径产生深刻影响。

[1]参见刘后滨《改革开放40年来的隋唐五代史研究》,《中国史研究动态》2018年第1期,第39—53页。相关研究的代表性论著,可举吴宗国《唐代科举制度研究》,北京:北京大学出版社2010年版;陈铁民《制举——唐代文官摆脱守选的一条重要途径》,《文学遗产》2012年第6期,第141—157页;王德权《为士之道——中唐士人的自省风气》(修订版),台北:政大出版社2019年版;陆扬《清流文化与唐帝国》,北京:北京大学出版社2016年版。 [2]封演撰、赵贞信校注:《封氏闻见记校注》卷三《制科》,北京:中华书局2005年版,第18页。此条文字有脱漏,点校者据王谠撰《唐语林》补。 [3]《四库全书总目》卷一二〇《封氏闻见记》提要,北京:中华书局1965年版,第1033页。 [4]顾学颉点校:《白居易集》,北京:中华书局1979年版,第1326页。 [5]《旧唐书》卷一六六《白居易传》,北京:中华书局1975年版,第4340页。 [6]参见朱金城《白居易年谱》,上海:上海古籍出版社1982年版,第20—38页。 [7]参见俞钢《论唐代吴兴良才沈既济的科举选官法改革主张》,《山西大学学报(哲学社会科学版)》2014年第5期,第23—31页。 [8]《太平广记》卷八二《异人二》,北京:中华书局1961年版,第527页。 [9]谈钥撰、湖州市地方志编纂委员会办公室整理:《嘉泰吴兴志》卷一六,杭州:浙江古籍出版社2018年版,第271页。 [10]吴在庆点校:《杜牧集系年校注》,北京:中华书局2008年版,第924—925页。 [11]《元和姓纂(附四校记)》卷七“吴兴武康县沈氏条”,北京:中华书局1994年版,第1137页。参见俞钢:《论唐代吴兴良才沈既济的科举选官法改革主张》。 [12]参见俞钢《唐代进士入仕的主要途径及特点》,《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》2003年第6期,第94—102页。 [13]陈翰编、李小龙校证:《异闻集校证》,北京:中华书局2019年版,第38页。 [14]录文见李献奇《唐张说墓志考释》,《文物》2000年第10期,第91—96页。又参见熊飞点校《张九龄集校注》卷一二《唐故开府仪同三司行尚书左丞相燕国公赠太师张公墓志铭》,北京:中华书局2008年版,第951—953页。 [15]《旧唐书》卷九七《张说传》,第3049—3051页。 [16]马其昶校注、马茂元整理:《韩昌黎文集校注》,上海:上海古籍出版社1986年版,第510—514页。 [17]《刘禹锡集》整理组点校、卞孝萱校订:《刘禹锡集》卷一九,北京:中华书局1990年版,第224—225页。又《文苑英华》卷七○五《相国李公集序》,北京:中华书局1966年版,第3634页;《全唐文》卷六○五《唐故相国李公集序》,北京:中华书局1983年影印本,第6109页。 [18]白居易《唐故银青光禄大夫秘书监曲江县开国伯赠礼部尚书范阳张公墓志铭并序》,《白居易集》卷七十,中华书局1979年版,第1482—1483页。 [19]可参看杜牧《自撰墓志铭》,吴在庆点校:《杜牧集系年校注》,第812—813页。 [20]《唐故太子少师奇章郡开国公赠太尉牛公墓志铭》,吴在庆点校:《杜牧集系年校注》,第700—707页。 [21]参见杨薇、刘卫武《唐代校书郎、正字任职经历对士子仕途发展的影响》,《华夏文化》2018年第1期,第28页。 [22]陈寅恪:《唐代政治史述论稿》,上海:上海古籍出版社1982年版,第22页。 [23]吴宗国:《唐代科举制度研究》,沈阳:辽宁大学出版社1992年版,第168—178页。 [24]参见刘后滨《唐代文官铨选制度的建立与发展》,《中国考试制度史论文集》,北京:高等教育出版社1999年版。 [25]参见陈铁民《唐代守选制的形成与发展研究》,《文史》2011年第2辑,第129—186页;陈铁民:《制举——唐代文官摆脱守选的一条重要途径》,《文学遗产》2012年第6期,第141—157页;刘后滨:《唐宋间选官文书及其裁决机制的变化》,《历史研究》2008年第3期,第124—128页。 [26]《册府元龟》卷六四四《贡举部·考试二》,第7716—7717页。 [27]《旧唐书》卷一六六《元稹传附庞严传》,第4339页。 [28]参见陈铁民《制举——唐代文官摆脱守选的一条重要途径》。 [29]《旧唐书》卷一三六《卢迈传》,第3754页。 [30]《旧唐书》卷一百九十下《文苑传下》,第5059页。 [31]《新唐书》卷一六一《王仲舒传》,第4985页。 [32]《旧唐书》卷一六三《杜元颖传》,第4264页。 [33]《旧唐书》卷一六六《元稹传》,第4327页。 [34]参见陆扬《唐代的清流文化》,《清流文化与唐帝国》,第238—242页。 [35]参见池田温《盛唐之集贤院》,池田温:《唐研究论文集》,北京:中国社会科学出版社1999年版,第190—242页。 [36]《唐会要》卷六四《集贤院》,北京:中华书局1955年版,第1120页。 [37]《大唐六典》卷十《秘书省》,广池千九郎训点,东京:横山印刷株式会社1973年版,第216—217页。 [38]《太平广记》卷第一八七《职官》,北京:中华书局1961年版,第1405页。 [39]符载:《送袁校书归秘书省序》,《文苑英华》卷七二六,第3767页;《全唐文》卷六九○,第7070页。 [40]《唐会要》卷六五《秘书省》,第1125页。 [41]参见杨薇、刘卫武《唐代校书郎、正字任职经历对士子仕途发展的影响》,《华夏文化》2018年第1期。 [42]参见万伯江《盛唐县尉诗人的文化心态及其诗歌创作》,《中国文化研究》2013年春之卷,第121—127页。 [43] 《大唐六典》卷2“吏部尚书侍郎”,广池千九郎训点本,第25页。 [44] 《通典》卷15《选举三》,北京:中华书局1984年版,第84页。 [45]建中、贞元年间台省官阙员的情形,不仅出现在御史台,中书、门下两省也是如此。如,“贞元初,中书舍人五员皆缺,在省唯高参一人”。见《唐会要》卷五五《省号下》,第945页。 [46]《旧唐书》卷一三八《赵憬传》,第3777页。 [47]《因话录》羽部,上海:上海古籍出版社1957年版,第119—120页。 [48]参见徐敏霞《〈唐尚书省郎官石柱提名考〉点校说明》,劳格、赵钺著,徐敏霞、王桂珍点校:《唐尚书省郎官石柱提名考》,北京:中华书局1992年版。 [49]参见刘后滨《文书、信息与权力:唐代中枢政务运行机制研究反思》,《唐宋历史评论》第3辑,北京:社会科学文献出版社2017年版。又参见王孙盈政:《天下政本——从公文运行考察尚书省在唐代中书门下体制下的地位》,《历史教学》2012年第24期,第35—39页。 [50]《大唐新语》卷一三《谐谑》,北京:中华书局1984年版,第190页。 [51] 钱易撰、黄寿成点校:《南部新书》卷辛,北京:中华书局2002年版,第134页。 [52]《大唐六典》卷二吏部尚书侍郎之职条,广池千九郎训点本,第25页。 [53]参见陆扬《论冯道的生涯》,收入氏著《清流文化与唐帝国》,第201页。 |