2024年6月3日下午,“北大文研讲座”第338期、“发现文明:考古学的视野”系列讲座第四讲在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“毘山文化与‘越国’探源——天目山东麓地区夏商考古新发现与新认识”。浙江省文物考古研究所馆员、毘山考古项目负责人闫凯凯,浙江省文物考古研究所研究馆员、小古城考古项目负责人罗汝鹏主讲;北京大学考古文博学院教授、良渚博物院院长徐天进主持并评议。

徐天进老师首先介绍了本次讲座的背景。良渚文化与越文化之间的时期是长江三角洲地区考古学研究的重要时段,但是这一阶段的考古学文化面貌一直模糊不清。近年来,江南地区的先秦考古有了重大的突破和进展,为解决上述问题带来了希望。西部的金衢盆地以庙山尖大墓的发掘为契机开展了系统的区域考古工作,有诸多新发现。越国核心的宁绍地区也发现、发掘了南山遗址、大湖头遗址和亭山遗址等,资料的系统性和丰富性都让我们对越国核心区的聚落和社会有了新的认识。而浙北的东苕溪流域发掘了毘山、小古城等遗址,运用聚落考古和区域考古的理念与方法,工作时间较长,学术目标明确,取得了重要的进展

一、湖州毘山遗址

考古新发现与新认识

闫凯凯老师首先介绍了毘山遗址所处的时空背景。毘山遗址位于浙江省西北部天目山东麓,在区系类型上属于以环太湖为中心的东南文化区。这一区域的考古学文化序列相对比较完整,早期青铜时代主要包括马桥文化、毘山文化和吴越文化,其中毘山文化大概相当于中原晚商时期。天目山东麓则泛指天目山以东山前台地和平原地区,主要以东苕溪流域为代表。

考古工作缘起

毘山遗址位于浙江省湖州市吴兴区, 属东苕溪下游、太湖南岸。遗址原面积据推测约110万平方米,现存面积近100万平方米,主要时代为新石器晚末期和夏商时期。毘山遗址发现于1957年,先后进行过六次考古发掘,发现了崧泽至良渚文化时期的墓地、高祭台类型的居址,以及唐宋时期的河道等。

▴

闫凯凯老师

毘山遗址的主动性考古工作开始于2014年,主要基于三方面的考虑:

1. 毘山遗址是浙江地区最大的夏商时期聚落遗址之一,文化堆积保存比较厚,出土了一批重要遗物。

2. 以毘山遗址为抓手,以点带面,进行整合性研究,进一步揭示这一地区的夏商时期考古学文化面貌,完善浙江地区先秦考古学文化序列,推动长江下游地区社会复杂化进程的研究。

3. 遗址保护规划修编、考古遗址公园建设需要。

聚落结构的新发现

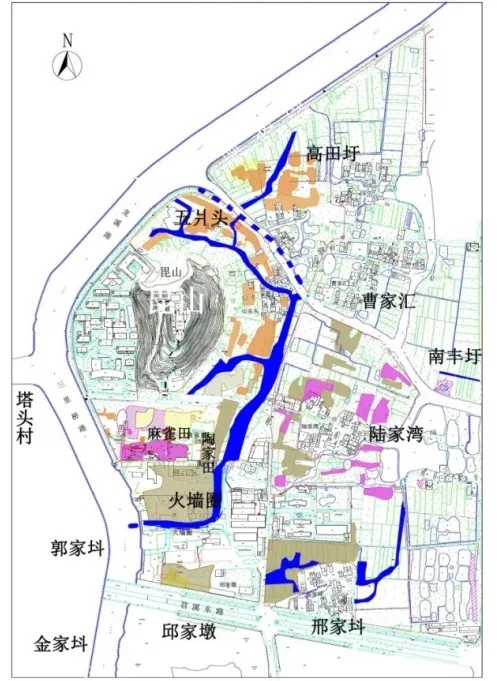

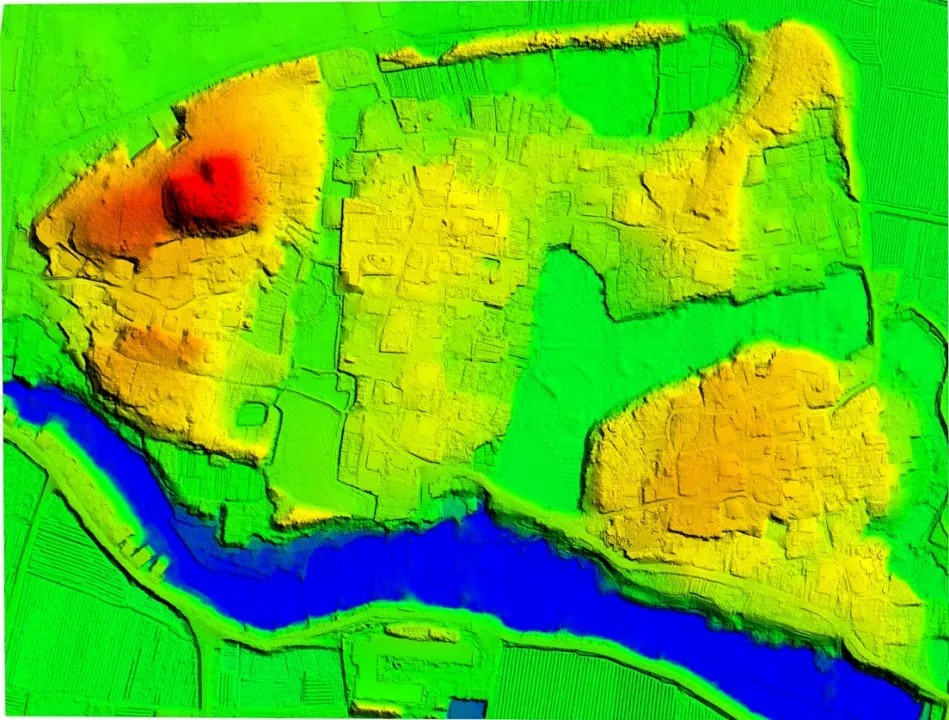

毘山遗址共完成勘探面积约42万平米,发现遗迹现象88处。考古工作者通过梳理以往考古成果,结合调查勘探、早期卫星照片等,发现在毘山山体周围存在一圈古河道。古河道以内文化堆积较厚,分布较多台地,古河道之外散状分布着一些遗址点。后续考古工作确认这条古河道其实是遗址的环壕,宽约8-20米。环壕平面大致呈椭圆形,西部依托三里桥河和龙溪港,面积33万多平方米。闫凯凯老师指出,环壕西侧曾有人为拓宽河道的行为,拓宽之后环壕实际面积可达35万平方米。环壕内炭样测年数据为1400-900BC,出土遗物的年代主要为毘山文化时期。

▴

毘山遗址考古勘探成果示意图

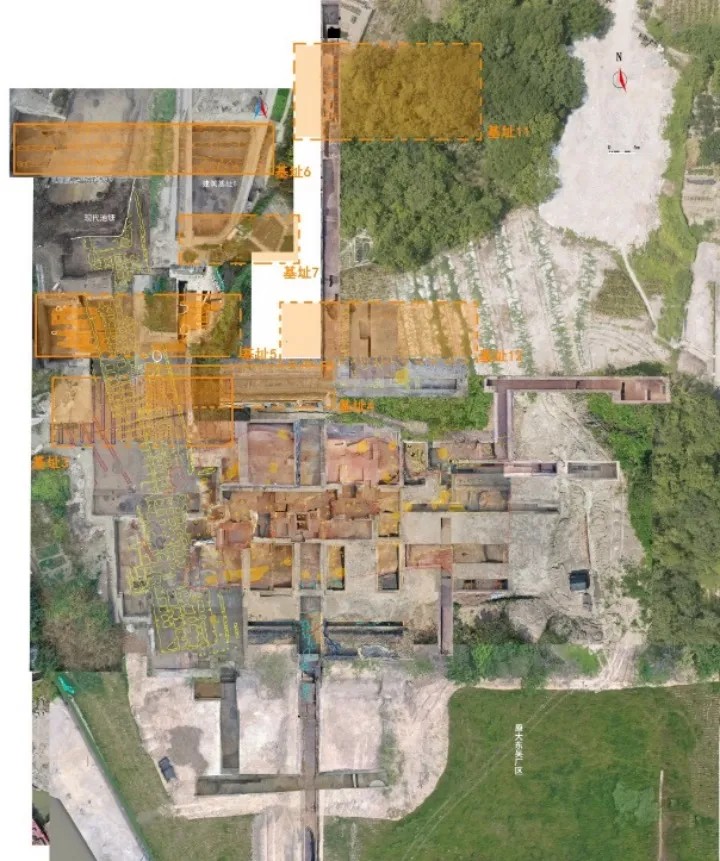

为了解遗址环壕内遗迹的时代和布局状况,考古工作者选择了堆积较厚的麻雀田地点进行了发掘。麻雀田地点分为东西两区。东区发现广富林文化、马桥文化和毘山文化的叠压关系,揭露的遗迹多属于毘山文化时期,包括房址4座、基槽6处、灰沟2条。其中G1出土器物较为丰富,如器盖、三足盘、刻槽盆、豆、罐、铜矛、铜镞等,部分器物特征与吴城文化和湖熟文化类似。麻雀田西区发现晚商时期基址群1处、单体建筑基址8处,另有疑似建筑基址至少3处。这些建筑主要由基槽和柱网组成,应为干栏式建筑的基础部分。根据层位关系、出土遗物和建筑轴线方向,闫凯凯老师认为这些建筑可以分为早晚三个阶段:

第一阶段建筑轴线方向为90度,目前发现7处建筑,其中基址3和基址6揭露相对完整。基址3位于发掘区中部,由南北方向的16条基槽组成,基槽底部铺设长条状地梁,木柱立于地梁之上。基址6由3条东西向基槽和1排柱坑组成,基槽内同样铺设地梁。两座建筑的面积均约400平方米。

第二阶段建筑轴线为170度,即建筑基址群1,它由建筑基址2、8、9、10和高台建筑等组成,残存面积3400多平方米。基址群1由干栏式建筑和高台建筑组合而成,是目前中国南方地区同时期规模最大的同类建筑遗存。建筑基础普遍使用地梁。高台上发现50余处柱坑,开口直径约80-90厘米,埋深可达3米。高台建筑边缘分布有修缮时留下的“磉墩”遗迹。高台建筑的倒塌堆积下出土有原始瓷器盖、豆,印纹硬陶罐,少量石器如石刀、石戈,铜铙残片等,说明高台建筑的性质比较特殊,类似的建筑形式在余杭小古城遗址、郑州小双桥遗址都有发现,东周秦汉时期则更为常见。闫凯凯老师认为,这一基址群应是聚落内部一处举行礼仪活动或者社会上层居住的场所。

▴

麻雀田西区第一(上)第二阶段(下)建筑平面图

最近这一基址群外围的工作又发现多条沟渠,彼此可能相互连接,似乎形成了一圈围沟,具体状况还需要进一步工作确认。闫凯凯老师总结指出,麻雀田地点是毘山遗址环壕内高等级建筑集中分布区,是聚落的核心。其反映的建筑方向和规模的变化成为我们揭示这一区域聚落布局和社会发展的关键线索。

毘山遗址环壕外也进行了相应的考古发掘。2004年发掘了金家㘰地点,发现大量毘山文化的泥质陶豆、三足盘、罐、柱状器等器物,其中豆、罐等有烧制变形鼓包等现象,这里应存在制陶作坊。在邱家墩和邢家㘰地点都发现河道遗迹,二者之间应该相通,是遗址外围水网系统的一部分。

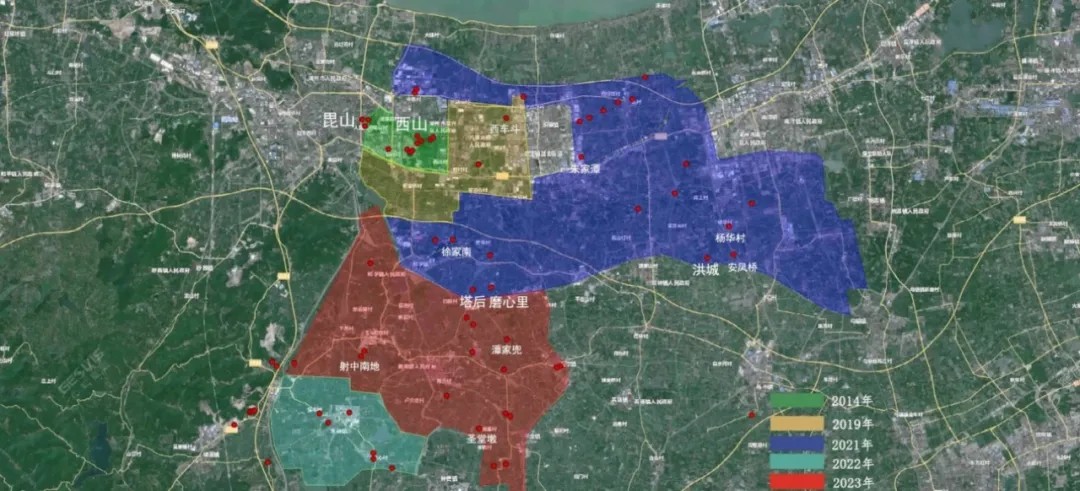

考古工作者在毘山遗址外围进行了大规模调查,截至目前调查遗址65处,至少可以分为四个聚落等级。晚商时期的区域中心应是毘山,次一级中心聚落为西山遗址和下菰城遗址。从各个时期的聚落数量上看,良渚文化时期出现聚落发展的第一次高峰,马桥文化至东周时期是第二次发展的高峰,而晚商时期遗址数量相较前后两个时间段略少,具体原因还需要进一步研究。

▴

毘山遗址外围调查

考古学文化面貌的新认识

通过对麻雀田地点的初步整理,闫凯凯老师认为可以以麻雀田地点G1的下层和上层为代表,将毘山文化分为早晚两期。它们的绝对年代在1300-1000BC之间,大致相当于中原的商代晚期至西周初年。毘山文化早晚两期的差别较为明显,晚期圈点纹、窄梯格云雷纹、复线云雷纹/回字纹增多;三足盘折腹明显,底部更平,甚至出现内凹;原始瓷盂、豆直口愈加明显等。

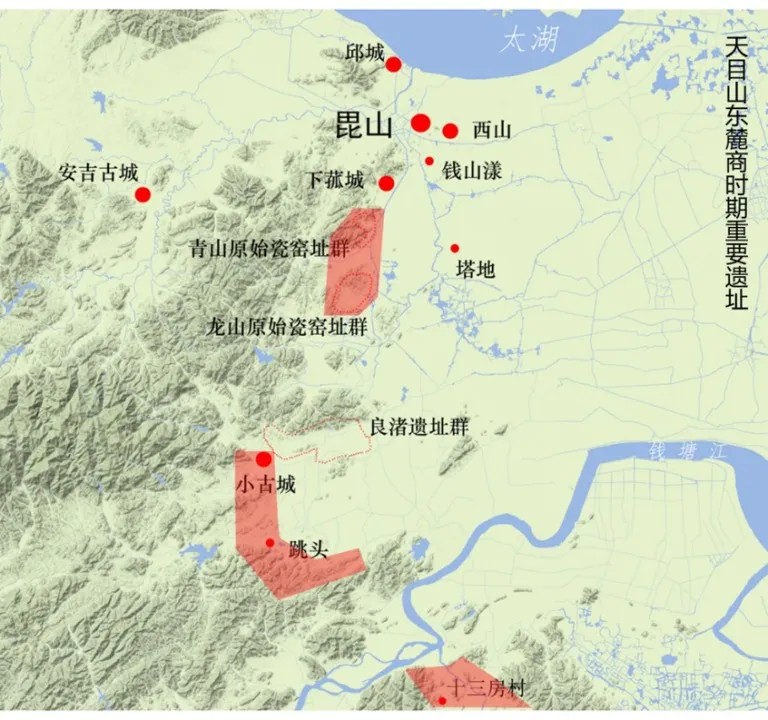

▴

毘山文化典型器类

毘山文化是近年来提出的文化命名,在此之前主要称“后马桥文化”。它是早年由于缺乏典型遗址和丰富的典型遗存而提出的临时性的考古学文化代称,具有一定的模糊性。闫凯凯老师指出,毘山遗址在晚商时期聚落规模较大、文化遗存丰富,聚落布局变化线索相对比较清晰,文化面貌基本反映了后马桥文化的主要阶段。用毘山文化替代“后马桥文化”,有助于统一称谓,明确社会发展的阶段性特征,推动考古学文化谱系和社会研究的进一步深入。毘山文化分布北至长江,西至太湖西南岸,南至宁绍,东至东海。近年来在东苕溪流域,陆续发现了青铜冶炼遗迹和原始瓷、印纹硬陶的窑址等,以毘山、小古城遗址为代表的东苕溪流域可能就是太湖流域的文化、经济甚至政治上的中心。

总结

关于毘山遗址考古工作的价值与意义,闫凯凯老师总结为四点:

1、初步揭示了毘山遗址新石器至商周时期聚落结构的历时变化;晚商时期,聚落规模达到最大,应是天目山东麓地区的中心性聚落。

2、出土遗物丰富,层位关系明确,为“毘山文化”命名的提出提供了丰富的基础材料。

3、聚落核心区发现了众多大型建筑基址,为中国先秦时期建筑考古学研究积累了宝贵素材。

4、发现了较多外来文化因素,有助于进一步推动区域文化交流以及吴越文化的形成过程等问题的研究工作。

闫凯凯老师指出,今后毘山遗址的考古发掘要在总结经验教训和相关认识的基础上,继续坚持大遗址考古、聚落考古的理念,持续推进对环壕内外聚落结构的探索,明确建筑、水系等遗迹分布及历时变化等。要加快资料整理进度,深化考古学文化谱系研究。加强生业、环境、建筑、陶瓷器等方面的多学科合作,获取更多的古代社会信息。以毘山为中心继续开展周边区域的考古调查与勘探工作。持续为考古遗址公园建设提供学术支持。

二、 杭州余杭小古城遗址

接下来罗汝鹏老师介绍了余杭小古城遗址的考古发现与新认识。罗汝鹏老师指出,小古城遗址的发掘与毘山遗址南北呼应,共同推进了我们对这一区域的认识。

▴

罗汝鹏老师

宏观认识

小古城遗址位于良渚文化“C型”盆地西北角,地处山前交通要道,东距良渚古城10公里。遗址位于谷地出口的小山包上,可以阻挡谷地流出的洪水,具有一定的防洪效果。小古城遗址所在的北苕溪北岸有三处凸起的小山包,这里在距今1万年左右时尚是沼泽环境,到距今4000年左右,沼泽水位下降,为人类活动提供了更好的选址条件。中原商代晚期之后,人们修建城墙,依靠北苕溪及贯穿北苕溪的两条河道将三座山包包围起来,形成了小古城聚落的中心。

▴

小古城遗址数字高程模型

考古队首先对小古城遗址进行了全面的钻探,发现小古城遗址城内外的河道可以相互对应,共同构成了一个水路交通网络。城内钻探表明人群活动比较密集,大部分堆积都很厚,最厚可达4米,这在以往马桥或后马桥时期的遗址中是非常难得的。城外的区域调查发现,在小古城遗址东南角城外有一片堆积比较丰富的区域,其性质还需要进一步讨论。小古城遗址东侧1公里的范围内还发现3处同时期的遗址点,罗汝鹏老师认为这反映了小古城遗址是一处中心聚落,周边有小型遗址点配合它构成一个完整的大型聚落格局。

聚落认识

罗汝鹏老师指出,小古城遗址聚落考古的基本原则是从“四至”到“中央”,首先确认城址的边界,再对中心区域进行发掘。

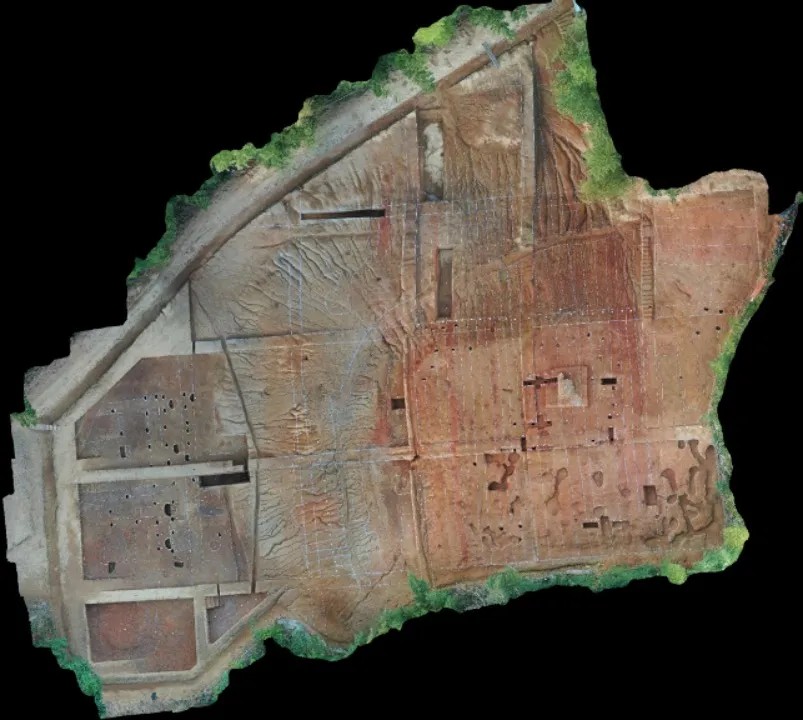

小古城遗址的城墙较多保存于地表,因此可以根据地表线索进行调查发掘,前后共解剖城墙地点3处。南城墙邻近河道,结构完整,地层关系清楚,上下叠压的地层年代明确,可以确定属于晚商时期。南墙的筑造工艺为夯筑,夯层清晰。小古城遗址北城墙外发现了商代的古河道,应是当时的护城河。北城墙是建立在沼泽环境上,因此采用了堆筑技术,城墙堆积呈“人”字形向两侧倾斜。探沟解剖发现了早期墙体的倒塌堆积,由此判断北城墙的年代也不晚于商代。此外,北城墙还发现一处水门遗迹。水门结构保存较好,河流从北侧经喇叭口收窄后流入水门,河道两岸树立木柱护岸,水门底部结构基本完整。其中,水门中部仍保存四根粗立柱围合,可能是控制门闸的房址。水门底部,在河底表面铺设并排的圆木支撑,不仅加固了两岸,还使河底不易淤塞。河道进入城内,西侧一段向南的区域不见木柱护岸,罗汝鹏老师推测这里可能是上岸的码头。小古城遗址水门结构与后来南越王宫的水闸有异曲同工之处,是目前已知最早的水闸遗迹。

▴

北城墙水门总平面正射影像图

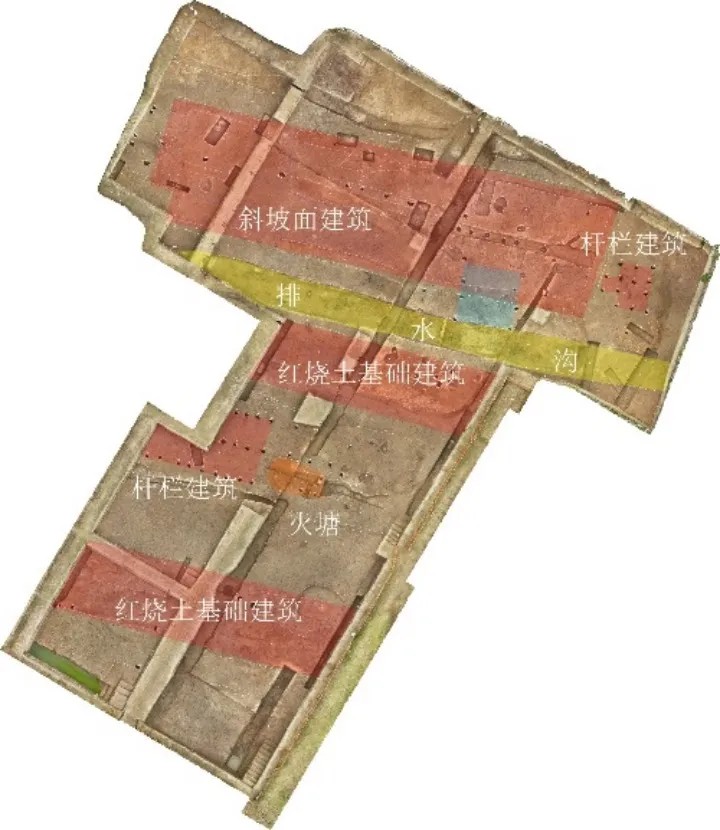

在确定城址的四至之后,接下来就是对遗址内部结构的探索。考古工作者首先发掘了城址西部,这里北侧原为小山,山顶修筑一座人工堆筑的高台,南部地面则普遍铺有一层纯净的黄色垫土,展现了城址西部建筑基础的考究工艺。人工高台的规模超过1800平方米,是在城内最高点的小山——庙山上又修建了8-12米的台体。土台修筑非常考究,首先平整山顶,夯筑台基芯体,然后自上而下以版筑的方式逐层包裹夯土。台基底部与顶部均有建筑遗迹。台基顶部建筑遗迹面积较小,由柱洞看似乎有庭院,建筑平面似乎呈凸字形,面积不足50平方米。罗汝鹏老师认为台顶建筑似乎不是居住遗迹,而可能是观象授时或祭祀的功能建筑。

此外,在遗址中部湖西地点发现了一处建筑群。建筑群位于距今7000年以来人类不断活动形成的台面上,南侧毗邻南城墙。建筑类型包括斜坡面式、干栏式、红烧土基础式等,规划整齐,建筑轴线方向一致,应该是一处独立的院落群。在建筑的遗迹与倒塌堆积中发现有大量木骨、墙皮等遗物,为了解当时建筑的结构面貌提供了参考资料。建筑群中也发现了部分特殊遗物,如石范、青铜刀等,暗示小古城遗址可能具有独立铸铜的能力。

▴

庙山发掘区(上)、湖西建筑群(下)平面图

小结与反思

罗汝鹏老师总结了小古城遗址目前的考古发现与研究认识,指出目前对小古城遗址的考古学文化和聚落格局已经有了一定的认识。在微观层面,细化了对遗址内部城墙、城门、高台、多种类型地面建筑群等遗迹形态与结构的认识,复原了聚落形成、发展的过程。宏观层面上,小古城遗址聚落建设与发展的模式,为先秦时期南方城址的营建方式、聚落布局、功能分区提供了全新的材料,将会推动天目山东麓商周时期社会复杂化、中国东南地区商周时期文化与社会等课题的研究进展。

罗汝鹏老师还指出,毘山遗址、小古城遗址以及下菰城遗址呈现的聚落模式与西周关中地区“大周原”聚落相似。在此之前的良渚文化表现为“超级中心化”的面貌,诸多遗址紧密围绕良渚古城形成了一个有力的聚落实体。罗汝鹏老师将晚商时期的遗址群比作“糖葫芦串”,由山、水等自然线索串联,缺少先前良渚遗址那样强大的控制中心,这反映二者不同的社会整合机制。

天目山东麓地区是毘山文化的核心区域,这里发现了下菰城、小古城、毘山一类的大型城址,它们周围也有大量小型聚落维持。罗汝鹏老师认为它们有一些可能是专门化的功能性聚落,如专门烧制原始瓷和印纹硬陶的手工业生产区、小古城-跳头区域可能是金属工业区、钱塘江以南的区域可能是石器工业区,不过这一猜想还需要进一步的田野工作来证实。

罗汝鹏老师进一步指出毘山文化研究中几个尚待解决的问题。首先,毘山文化目前尚未发现墓地遗存,小古城遗址是否存在墓地还需要进一步探索。其次,小古城北侧发现大量疑似水坝的遗迹,它们是否属于商代,是否有配套设施?第三,小古城遗址内还有许多细节需要进一步分析,如水门的结构、高台建筑的构造、湖西建筑群的功能等。最后就是毘山文化的去向问题,毘山文化消失于西周时期,但浙北地区却没有发现毘山文化的直接继承者,反而是在浙南山区出现了较大的遗址,它们是否是越文化的源头、与毘山文化之间是怎样的联系,都是接下来工作的重点。

▴

天目山东麓商时期重要遗址分布

三、交流环节

徐天进老师针对讲座内容提出了自己的几点思考。首先,天目山东麓地区在晚商时期缺少墓葬材料的现象值得深思,墓葬材料的缺失会影响我们对古代社会的讨论。其次,近来的新发现确实改变了学术界过去的认识,两处遗址地层证据非常清晰,颇为难得。但是要把这两个遗址研究透彻,现有的材料仍显不足。第三,我们提出“毘山文化”的概念后,需要考虑毘山文化本身的分期问题,考虑小古城遗址和毘山遗址年代上是否有早晚关系。第四,聚落内的手工业分工问题非常重要,但是一般认为聚落内部及聚落之间的专业化生产分工是较为先进的生产方式,在大型聚落之外的遗址中比较少见,当时这一区域内是否确实存在这样专业、高级的分工?此外,徐天进老师还指出目前对于生业系统的研究不够,对高台建筑的工艺结构也可以进一步考虑。

▴

讲座现场

现场观众也提出了一些问题,诸如毘山文化聚落生产分工、毘山文化的去向、毘山遗址制陶作坊的认定、遗址区域聚落结构等。闫凯凯老师和罗汝鹏老师逐一进行了回应与解答。