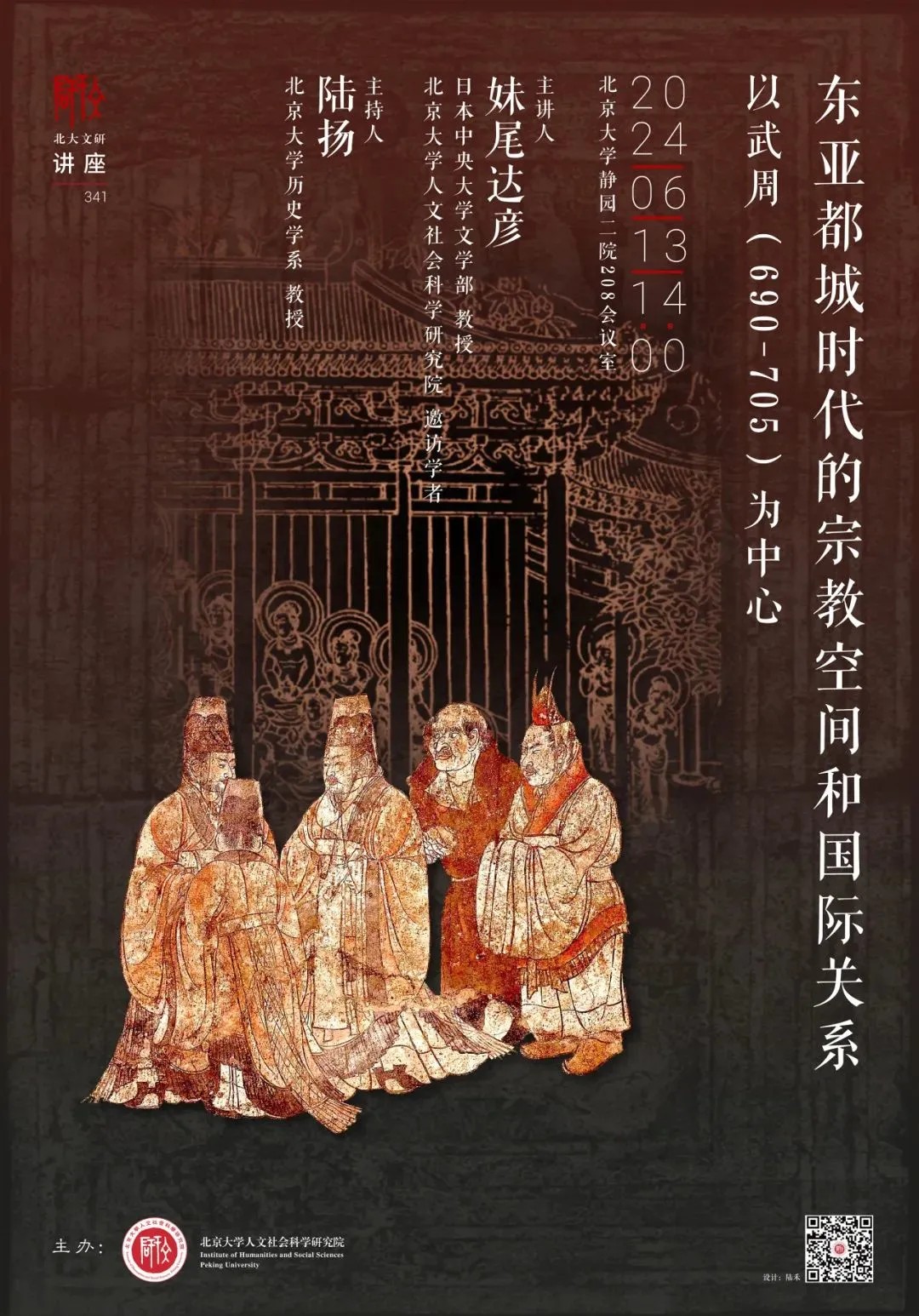

2024年6月13日下午,文研讲座第341讲在静园二院208室举行,由日本中央大学名誉教授、东洋文库研究员、奈良县立橿原考古学研究所研究员妹尾达彦教授主讲,讲座题目为“东亚都城时代的宗教空间和国际关系——以武周(690-705)为中心”,主持人为北京大学历史学系陆扬教授。

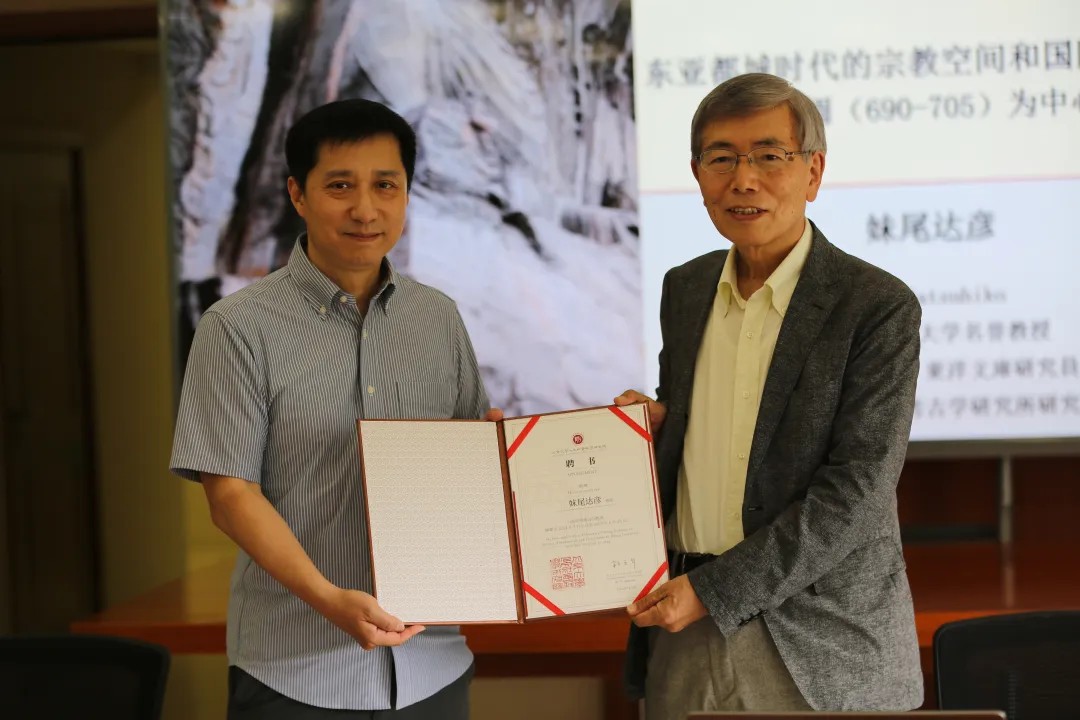

讲座开始前,陆扬教授首先简单介绍了妹尾达彦教授的研究领域和学术成果,回忆了自博士二年级以来与妹尾教授相识、交流的过程,并简要回顾了妹尾教授上一讲的内容。之后,陆扬教授向妹尾教授颁发文研院邀访学者的聘书。

讲座开始后,妹尾达彦教授首先介绍了题目的缘起,指出本次的题目源自以往丰富的武则天研究的积累,主要以与东亚各国的关系为焦点重新讨论武周的国际关系的各种问题。讲座分为“序言:交通干线网的形成:4-7世纪”“都城时代的诞生:7-8世纪”“洛阳再生:高宗、武周政权(655-705)”“东亚的新时代:东亚诸国与武周(690-705)”“结论:武周的正统性”五部分。

▴

鎏金伎乐纹八棱银杯

唐代,粟特风格酒具

现藏于陕西历史博物馆

在序言部分,妹尾老师指出4-7世纪的人类迁徙连接了各区域的交通网络,并且促成了欧亚大陆内陆干线的贯通,于是粟特地区成为了欧亚大陆交通要冲,粟特人在这一混乱的时期一跃成为东西交流的主角,建立起通过商业连接的“商业帝国”,粟特语也成为了超越国家界限被广泛使用的国际语言。于是,欧亚大陆的中部在4-7世纪成为交通干线交错汇集的地区,7-8世纪时东亚国际的变化其实也是受了亚欧大陆变动影响的结果。

进入到讲座第一部分“都城时代的诞生:7-8世纪”,妹尾老师首先进一步说明了8世纪东亚干线交通网与都城的关系,指出7-8世纪东亚相继建立国家和都城后,要宣示其正统性,就需要建造作为各国间外交、朝贡舞台的都城和城市网络,于是纷纷开始完善以都城为核心的行政城市网络,从而形成了连接各国都城的干线交通网。建造并整备都城,就需要构建和完善进行朝贡和外交的行政城市网络。都城的朝贡体系得到完善后,各国间的外交关系以都城为主要舞台而展开。7-8世纪东亚各国建造的都城和行政城市网络,为沿袭至今的东亚交通干线和国际关系奠定了基础。

接着,妹尾老师对相同比例尺之下7-8世纪东亚各国建造的具有代表性的都城平面图进行了直观的比较,用地图和照片向大家展示了渤海国上京遗址、庆州新罗金城遗址、大理南诏大和城遗址、回鹘牙帐城、吐蕃逻些等都城遗址。

▴

大理南诏大和城遗址

在梳理了这些都城以后,妹尾老师总结称,当时都城内部空间规划多为方格状街割(grid plan),方格状街割在新空间有计划地建造在方格状街道划分的城市中,将原本未分割的空间划分为方格状,可以使每一个独立的居住区块均匀排列,对空间进行分割和系统管理。这种空间规划容易在最短时间内建造城市、适应人类移动并且便于征收赋税和管理居民,因此是新开地,特别是军事殖民城市特有的规划。妹尾老师认为,4-7世纪是碰撞的时代,用grid plan进行管理较为方便,所以很多都城使用了这种规划。

在讲座第二部分“洛阳再生:高宗、武周政权(655-705)”中,妹尾老师首先介绍了7世纪唐王朝的统治空间并梳理了唐朝建国至玄宗时期的政治史。之后,妹尾老师指出,在回顾7至8世纪的中国历史时应该注意,中原王朝的都城长安和洛阳在行政上的比重与王朝更替相对应,而王朝更替必然使中原朝廷的政策发生变化。妹尾老师将两京的行政比重与宗教政策的变化列出年表,并指出自永徽六年(655)武后掌握政治实权至弘道元年(683)十二月高宗驾崩的28年里,武后与高宗7次行幸洛阳,在洛阳停留了约十年零七个月。其间,武则天借助高宗的权力使洛阳的行政机能、宗教活动的比重增加,将中央政治机能从长安逐步转移到洛阳,推动了在隋末唐初战乱中荒废的洛阳全面复兴。作为其中一环,武则天推动了洛阳南郊龙门石窟的开凿,促进了洛阳都市中轴线佛教化的发展。光宅元年(684),武则天称洛阳为神都,明确了洛阳的政治地位在长安之上。天授元年(690),武则天在神都建立武周王朝登上皇位,中央机构从长安迁到神都洛阳。她充分利用东周以来洛阳的文化资源,以洛阳和佛教为中心,试图建立儒释道三教融合的神圣国家,妹尾老师将之称为再生洛阳政策。而中宗、睿宗复位后否定武周的正统性,将政治中心从洛阳迁回长安,玄宗推行被武则天中断的唐朝复兴政策。

▴

龙门石窟

那么为什么武则天要选择洛阳呢?妹尾老师推测是在7世纪初以阴阳五行思想为基础所建造的长安城市空间规划中,位于中心太极宫的皇帝应当为男性统治者。而基于佛教产生的新的空间秩序思想则并不拘泥于空间左右对称。虽然7世纪后半期都城东北部大明宫的建造(662—663年)打破了都城原有的儒教阴阳秩序,但是仍然不能完全满足武则天构建统治合法性的需要,而迁都洛阳,在政治上能够离开旧唐朝统治者集团、创造新的统治阶层,外交、军事上适应国际关系重心一度从西北转移到东北的需要,经济文化上运河与长江下游经济圈的形成以及信仰上能够从“儒教长安”转移到“佛教洛阳”也都为之提供了基础。

在迁都之后,武则天对洛阳进行了都城制造,在洛阳建造了象征都城的明堂、天堂、武氏太庙、外郭城等建筑物。另外,她又通过创制新的中央官制、推行周历、创造则天文字等措施创作王权象征。此外,武则天举行了封神洛水、封禅嵩山和南郊等国家祭祀,并且结合徙民、在洛阳北面建造漕渠以及用周边交通干线构建以洛阳为核心的畿内制等措施开创了以洛阳为中国中心的空间秩序,由此建立了以神都为核心的城市网。

为了配合其统治思想,武则天需要在洛阳建造政治宗教空间。武则天把暗示女性君主存在的佛教弥勒下生思想(弥勒下生救济众生)和转轮圣王的佛教王权论加以融合和最大限度的利用。她一方面加尊号为慈氏越古金轮圣神皇帝,另一方面在神都洛阳的明堂安置了巨大的佛像,从而形成了与城南龙门石窟相连的佛教都市轴,而这种设计是依靠交通干线才能实现的。

▴

武则天画像

出自《历代古人像赞》

弘治十一年

武则天将以明堂为中心的神都核心区设置为宗教和政治的旗舰剧场,试图在与明堂一同开始营建的圆形建筑的天堂内安置高于30米的巨大佛像。在天堂内,武则天为施主举办了无遮会,城内外的百姓云集于此。694年8月,武则天于皇城端门南开始建造高约30米的天枢,这是一个上刻“大周万国颂德天枢”的铜制纪念碑,并且刻有百官及外国首领的名字。天枢记录了武周朝官员和各国承认并祝贺武周王朝成为世界中心。可以说天枢是作为武周王朝正统性象征的建筑。翌年正月,又铸造九州鼎置于明堂内。九州鼎是以神都洛阳为核心,刻画了中国大陆九个统治空间的巨大的鼎,置于明堂。九州鼎,象征着作为中国中心的神都和明堂。由此武则天构建了以明堂、天堂为中心,连接明堂、天堂、天枢、定鼎门、龙门石窟的宗教网,洛阳由此成为了作为转轮圣王的武则天统治的神圣佛教都市。

在说明了武周对洛阳的建造之后,讲座进入到第三部分“东亚的新时代:东亚诸国与武周(690-705)”。妹尾老师首先考察了东亚各国遣唐使、遣周使和新罗-日本、渤海-日本之间的使节往来情况,可以看出新罗派遣到唐的使者最多,而日本与新罗、渤海的往来较为密切。之后,妹尾老师向大家介绍了周边诸国与武周的关系。吐蕃在武则天掌权时期也开始建立以佛教为基础的国家,国王赤都松赞(676-704在位)的生母没庐·赤玛伦作为皇太后在国政中发挥了重要作用,常常被比作武则天。698年建立的渤海国从建国之初就与武周友好往来并引进武周的制度,渤海国的建立者大祚荣(645-719)的父亲被武则天册封为震国公,渤海国的官制是仿照武周的官制而建立。新罗与武周也有密切的往来,686年武则天作为唐中宗的皇太后在神都洛阳临朝称制时,将唐的礼仪书《礼记》中的吉凶礼和《文馆词林》中的文章赐予新罗,692年武则天为神文王举哀遣使到新罗行吊祭、册立之礼。新罗的僧人与武周朝僧人也有密切的交流。695年,新罗决定奉武周朝正朔(以子月为正月的古代周朝历法),并于699年向武周派遣使者。700年武周改正朔(恢复夏朝历法)后新罗也随之接受。对于武周与日本的关系,妹尾老师引用了《续日本纪》卷三庆云元年(704)秋七月甲申朔条进行说明:

秋七月甲申朔、正四位下粟田朝臣真人自唐国至。初至唐时、有人、来问曰、何处使人。答曰、日本国使。我使反问曰、此是何州界。答曰、是大周楚州盐城县界也。更问、先是大唐、今称大周。国号缘何改称。答曰、永淳二年、天皇太帝崩。皇太后登位、称号圣神皇帝、国号大周。问答略了、唐人谓我使曰、亟闻、海东有大倭国。谓之君子国。人民丰乐、礼义敦行。今看使人。仪容大净。岂不信乎。语毕而去。

由此可知当时日本已经知道了由唐到周的国号更改。之后,妹尾老师通过《杜嗣先墓志》说明当时武周与日本的交往,《杜嗣先墓志》记载:

又迁给事中、礼部侍郎……每至朝仪有事,礼申大祀,或郊丘展报,或陵庙肃诚,上帝宗于明堂,法驾移于京邑。又属皇明远被,日本来庭。有敕令公与李怀远、豆卢钦望、祝钦明等宾于蕃使,共其语话。

时任礼部侍郎的杜嗣先负责武周时期的国家礼仪,负责接待了日本702年粟田真人的使节团队,一同负责接待的李怀远、豆卢钦望、祝钦明也都是重要的人物。武周承认倭国国号改为日本国,承认文武天皇为日本国王。

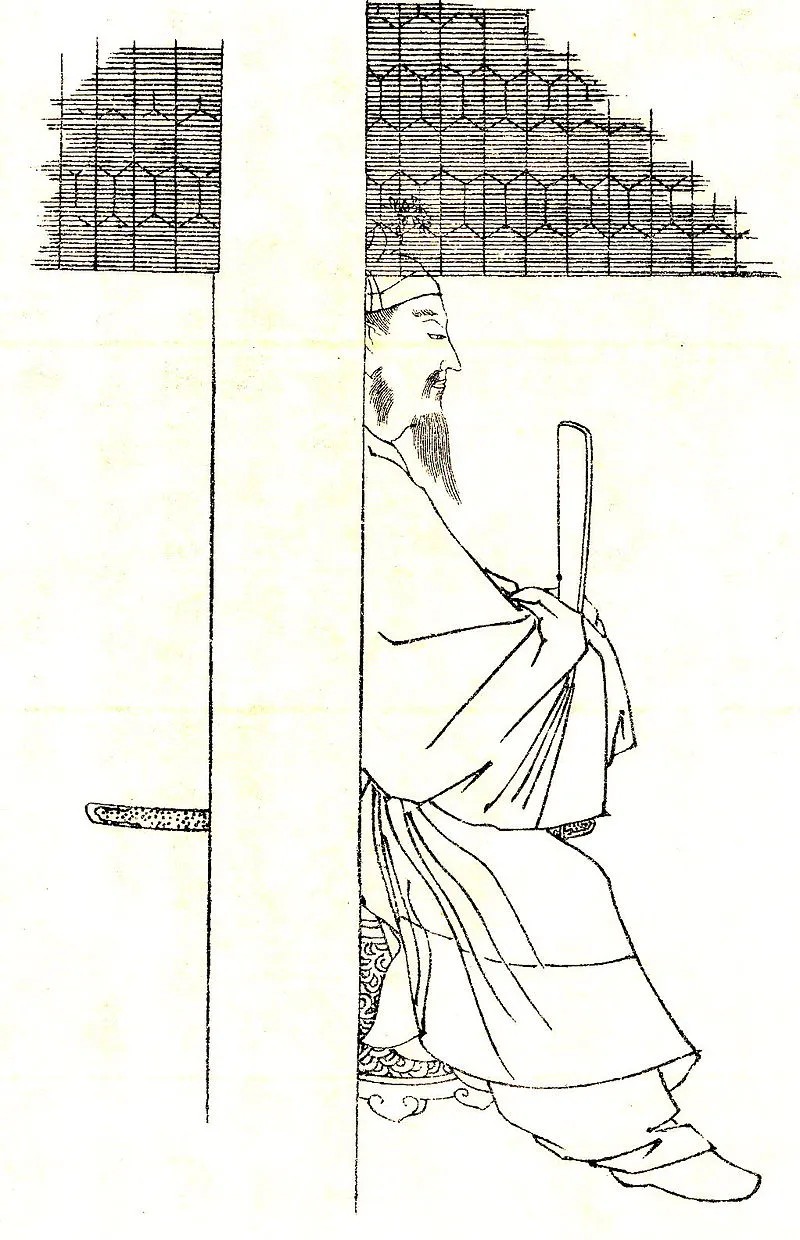

▴

粟田真人像

这批遣唐使回到日本之后,开始改造日本的许多制度。粟田真人一行与以往的倭国遣唐使在都城经验上最大的不同,或许在于第一次可以亲眼目睹使唐周政权更替变为可能,以佛教思想为中心而建设的神都洛阳庄严的都城景观,并在长安目睹了武则天和高宗修建的大明宫新宫殿区的剧场空间。这两点经验是之前的遣唐使所体验不到的,也为仿照长安和洛阳营造平城京创造了契机。粟田真人被邀请参加长安大明宫麟德殿宴会,亲眼目睹了武则天和高宗建造的大明宫内部建筑结构。平城京形制特别,建有外京和北边坊以及第一次大极殿(中央区)和内里(东区)的两宫殿区,而没有采用基于阴阳思想左右对称的中轴线,其原因可能是参照了粟田真人一行所目睹的武周时期东北部建有大明宫的长安城,和没有左右对称的中轴线、向东部延伸神都洛阳城。其中,平城京中央区的第一次大极殿被认为是模仿大明宫的含元殿设计的。粟田真人等遣唐使可能在长安日常目睹了大明宫和太极殿两个宫殿区东西并立、分担长安政治职能的情况,也可以推测这种见闻对平城京两个宫殿区的设计产生了某种影响。

在结论部分,妹尾老师对武周的国际关系进行了总结,指出7世纪末至8世纪,东亚不断建立新的国家、新的都城。该时期东亚各国的都城是凝聚了各个地区固有历史的场所,同时是超越地区的政治、经济、文化制度所共有的场所,同时也是各国间进行外交的舞台。妹尾老师认为,佛教文化圈的扩大,在当时东亚国际关系的形成中发挥了很大作用,利用佛教进行统治的武周王朝,虽然短暂,但其建立成为构建广域外交关系的一个要素。最后,妹尾老师指出,武周与当时的渤海、吐蕃、新罗、日本等国家的外交关系也帮助了武周正统性的建立。

▴

Clifford Geertz

1926—2006

随后,陆扬老师对本次讲座内容进行简要的总结和评议。陆扬老师指出,陈寅恪对于“武周革命”的发现是非常具有历史想象力的,不过武周时代对当时人的冲击在后来的史料中很少留下痕迹,虽然有墓志的出土可以扩充我们的认知,但是包括对于洛阳城的创建在内的很多方面还是有所缺失,而妹尾老师本次讲座能够从日本、从更广阔的角度去看武周时期的影响,对于了解武周时代的政治发明非常具有启发性。陆扬老师还提到,妹尾老师在讨论洛阳在什么意思上是“神都”时,提到了“剧场型城市”这一概念,这个概念在人类学上是Clifford Geertz提出的,剧场型的都市空间成为一个展示权力关系的地方,而不止是一个居住空间,这个概念对于理解武后时代很有帮助。此外,妹尾老师还从平城京的发展看唐朝对他们的影响,反过来帮助我们了解哪些因素特别受当时人重视。今天我们去奈良常去的东大寺、兴福寺都是当时平城京中最不规则的部分。这是遣周使到达武周以后带回去的信息对规划产生的影响。当然东部的发展和藤原家族靠近他们的家族基地也有关系。陆扬老师还注意到,妹尾老师的讨论中注重遣周使的特殊性,陆扬老师认为这一点是很有价值的,很可能正是在武周时代确立了后来唐朝与日本关系的基本模式,一个比较平等的、对日本比较重视、日本在文化上也更倾向唐朝的模式,这个遗产也被玄宗时代所继承。

交流环节

随后,讲座进入交流环节,在场的老师与同学们对讲座内容进行了讨论。唐克扬老师提到,城市研究中有空间、时间两个维度,城市空间本身随着时间也会发生变化,比如长安城就出现了很典型的变化,那么洛阳的城市面貌是否出现了类似长安的历时性变化?妹尾达彦老师指出,洛阳城由于文献有限所以研究上存在一些困难,不过结合出土墓志可以对洛阳城变迁的问题进行讨论。武则天以前虽然是长安、洛阳两都,但是洛阳实际上没有什么象征性建筑,武后以后开始对洛阳进行改造,但是武周以后的洛阳的变化是什么样的,由于材料的限制仍然存在一些问题。

▴

陆扬老师为妹尾达彦教授颁发邀访学者聘书

陆扬老师补充道,洛阳是一个特别值得思考,但是又特别难以把握的城市,武周以后很多官员在洛阳都有别墅,它仍然是一个社会交际圈活跃的都市,从墓葬来看高门大族埋葬在洛阳附近的人并不少于长安,其重要性一直保存至北宋。许多古代都市留下的资料、印记相对较少,在缺乏资料难以着手时,妹尾老师使用的比较研究的方法能够给我们帮助。之后,陆扬老师以罗马帝国为例,指出伦敦在罗马控制时就是一个典型的罗马式城市,但在罗马退出不列颠行省后伦敦的很多设施都无法维持,公共设施衰败,但又出现了私人豪宅的复兴,或许可以由此对洛阳进行比较研究,洛阳在武则天时代的公共设施有所衰落而私人空间不断扩充。

▴

唐代明堂、天堂复原图

荣新江教授提到,当外国使节进入洛阳后,最吸引他们眼球的应该是明堂、天堂、天枢这三大建筑,Antonio Forte的著作中也重点讨论了武则天用这些建筑来说明其合法性,但是在平城京并没有这样的建筑,那么日本的都城有没有类似天堂、天枢这样的建筑物?妹尾老师推测天枢可能是武则天的儒教的空间概念,而在日本的天皇观念下就没有构建儒教空间概念中的天枢;明堂是儒、释、道融合到一起的最重要的建筑,或许武则天的明堂是一个地位最高的、神圣的空间,所以日本不能模仿;而天堂则可能和东大寺有相似性。陆扬老师补充道,日本发掘的大安寺遗址规模非常惊人,超过了目前已知的任何长安、洛阳的寺院,大安寺遗址或许与用佛教寺院来模仿象征性建筑的思想有关,但大安寺建造时间在武后之前。妹尾老师认为大安寺或许和长安、洛阳类似的大规模寺院功能相同。之后,朱玉麒老师提到,讲座中涉及武周与日本协定放回龙朔三年(663)白村江之战中的倭寇俘虏一事,这一协定大概发生在700年,距离战事已经过去了近三十年,关于这个事件在日本文献中是否有更详细的记载?妹尾老师回应称,在日本的记录上有两三次放回俘虏的记载,香港大学的黄约瑟对此有较为深入的研究。

▴

日本平安京模型

史睿老师提到,长安、洛阳和平城京、平安京之间具有很多相似性,当长安的空间限制了武则天的政权更迭时就想到充分利用洛阳,从平城京到平安京城内寺院的格局发生的巨大变化是否也受到了类似的政教关系变化的影响。妹尾老师认为,平城京是佛教的城市,但是长冈京以后儒教的影响越来越大,日本8世纪末天皇儒教的影响越来越大,平安京是儒教的城市,佛教寺院不能在城内,只能在城外。为什么日本的天皇和贵族开始受到儒教的影响,应该和9世纪以后中国的变化有密切的关系。陆扬老师补充道,平安京的建立其实受到了唐后期尤其是唐德宗时代深刻的影响,唐德宗时代对日本的影响可能被严重低估了。王静老师提示,洛阳在佛教文化之外还有一些本土的传统,例如从何尊开始的“天下之中”思想,武周时代对于升仙太子的运用和司马承祯的修行也是基于当时的本土的文化传统。

何彦霄老师就武则天建造剧场型城市这一问题联想到,汉朝的皇权是缺少公共性的,武则天却有这样一种公共性的意识,这样的公共性是从哪里来的?妹尾老师推测这很可能是和佛教这种普遍宗教的参与有关。陆扬老师也认为,传统儒家思想建立的都市是以特殊的礼仪来规范的城市,武后时代民众参与度很高,这种变化中可能有佛教因素。

最后,陆扬老师对妹尾老师表达了感谢,讲座在热烈的讨论中结束。