2024年10月29日下午,文研院第十七期邀访学者内部报告会(第九次)在静园二院111会议室举行,文研院邀访学者、南京大学历史学院副教授胡箫白作了题为“山大王的崛起:土司、朝贡与十五世纪川边地带的地缘政治”的报告,同期邀访学者梅建军、董玥、刘后滨、Arnd Helmut Hafner(陶安)、郭俊叶、赵伟、宋念申、韩炳华、鲁明军、黄冠云、李萌昀、张锦、吴功青、孟国栋、孟琢、焦娇、冯嘉荟,文研院院长杨立华、院长助理韩笑等参加了报告会。杨立华老师代表文研院向胡箫白老师颁发了邀访学者聘书,鲁明军老师作为主持人介绍了胡箫白老师的研究领域和学术背景。

讲座伊始,胡箫白老师介绍了本次报告的选题缘起。在谈到为何选择明代中国的西部边地作为研究对象时,胡老师强调,明代边疆史的经典议题是讨论“南”“北”问题,即所谓的“南倭北虏”,而明朝的“东”“西”维度则常被忽略——那么作为明朝西部边地的汉藏走廊,在王朝的国家构建(state-building)过程中扮演了怎样的角色?明廷针对汉藏走廊的边地治理模式与北部草原边疆、东南海疆又有何不同?本研究选取了十五世纪董卜韩胡土司这一案例,即是希望在实证角度下对以上宏大命题进行尝试性的思考与回应。与此同时,胡老师希望将对土司发展历程的检审放置在对朝贡体系的考察脉络下予以深入发掘。朝贡体系是学界讨论古代中国对外关系史、边疆民族史的经典议题,近年来,中外学者在既有研究的基础上,已经开始对朝贡体系的研究重新反思。在本次讲座讨论的问题中,胡老师着力发现朝贡体系的“边关版本”,希望跳出朝廷制度的典范框架,转而关注王朝规章在边关地方的具体实践过程与在地涟漪效应。

▴

杨立华院长为胡箫白老师颁发文研院邀访学者聘书

本次报告以董卜韩胡在十五世纪的四个崛起阶段为线索,分四个部分讲述。

明代的川西边地大体位于横断山脉的东北部,是青藏高原、蜀中平原和陇右山地交接叠合地带,这里海拔高、气候干冷、交通不便,但从文化形态角度而言,是一个多元文化汇聚融合的地理空间。此外,因其独特的地形地貌,也造就了中央王朝在此进行区域治理的独特方式,意大利藏学家毕达克(Luciano Petech)曾考察元代治理川西地区的模式,即以控制交通干线为主,将具体的日常管理赋权于当地的土司势力。胡老师认为,明朝继承了这一委任地方势力为代理人的治边逻辑,而正因元明两朝对川西地带这种间接的统治模式,使得边关治理成为朝廷和土司开展协商的政治空间。作为中央政府在边地的代理人,土司和朝廷的施政目标往往并不一致,王朝国家的权力让渡为土司群体发挥主观能动性提供了客观条件,而董卜韩胡与中央政府有史可稽的首次交往便是土司充满能动性的“制度套利”的典型。

根据史料可知,董卜韩胡在元朝本为川西另一土司金川所辖,后在朝贡时利用中央与边地的信息差,越过金川直接从中央政府处获得了独属于董卜韩胡的印章,以此逐渐脱离金川的管控,渐趋坐大。董卜韩胡首次与明廷交往的时间是永乐九年(1411),当时朝廷尚未对其进行封授。直至永乐十三年,董卜韩胡首领喃葛前来朝贡,明廷授以宣慰使,“给银印,赐冠带、袭衣。”(《明太宗实录》卷一六五,“永乐十三年六月辛卯”条)宣慰使乃从三品的武职外官,是明朝封授给边关土司的最高官职,此后明廷又对隶属于董卜韩胡的小土司政权别思寨封为安抚司(从五品),建立起差序格局的政治权力结构。此外,董卜韩胡还致力于在宗教层面建立统治合法性,并同样以寻求明廷认可的方式强化其在地宗教影响。在川藏地带,宗教对于土司的王权建构来说可谓意义非凡,董卜韩胡所仰赖的苯教,就是其政权统治权威的重要组成部分,更是土司势力对外扩张的意识形态工具,对嘉绒地区的兼并就是董卜韩胡试图从宗教角度确定合法性的典型体现。宣德五年(1430),董卜韩胡首领喃葛上奏明廷乞致事,请“以长子领僧众,次子(按:即克罗俄监粲)治民人”(《明宣宗实录》卷七一,“宣德五年十月己巳”条),将僧俗统辖权分归二子,是董卜韩胡对政教合一的王权形态的进一步塑造。此外,董卜韩胡还积极利用苯教这一意识形态进一步大肆扩张领地,比如其在控制嘉绒后,开始缔结宗教联盟,并逐渐对非苯教控制的地区开展军事行动,这种军事行动引起明廷的注意,正统五年(1440),英宗即警告土司不要在地方发动宗教战争。可见,十五世纪中期董卜韩胡在川西地区的宗教扩张,其影响十分深远。

以上是为“山大王”的董卜韩胡势力崛起的第一阶段,其时间定格在十五世纪前期。此时,作为政治机制框架的朝贡体系促动了边关土司来朝、明廷进行官职与僧号册封的双向互动。虽然以董卜韩胡土司为代表的边地土司政权对于地方社会政教并立的王权建构逻辑了然于胸,并且颇具主观能动性地进行在地扩张,但明廷的政治认证仍是土司政权勠力争取的合法性来源。以此,虽然明廷并未在川西北地区设立如中原地区一般的管理体制,王朝权威的象征意义仍然强势“在场”。

▴

位于嘉绒地区(今甘孜藏族自治州丹巴县东北)的墨尔多神山

接着,胡老师讲述了董卜韩胡崛起的第二阶段。作为明代川西北地区的另一重要土官势力,杂谷土司与董卜韩胡相互竞争,针锋相对,两者之间的张力左右着彼时川西北的地缘政治格局。明廷亦曾规范杂谷土司阵营以差序格局的权力结构,而杂谷土司也利用宗教扩大在川西北地区的影响力,与董卜韩胡不同的是,后者主要利用藏传佛教势力。十五世纪三十年代,两股势力的相继崛起,使得在地冲突无法避免。胡老师认为,我们可以借助巴菲尔德提出的“内部/外部边疆战略”概念来理解“明—董卜韩胡—杂谷”三者之间的权力关系。作为弱者的杂谷,若想在与董卜韩胡的抗衡过程中立于不败之地,就必须高度仰赖明廷的协助。从政治地理格局来看,杂谷处于董卜韩胡东侧,其限制董卜韩胡发展的重要手段,即利用在地优势对川西北的交通要路予以把持,因此,在十五世纪三十年代董卜韩胡与杂谷之间的矛盾日益激化的语境中,争夺交通道路的控制权成为重中之重。对于董卜韩胡而言,借由通畅的贡道赴京,是其在与杂谷争斗过程中希望获得明廷政治认可的重要方式;而于明廷而言,“朝贡体系”只是一种政治工具,其最终目的无非是维系边地稳定。因此,如果骤开道路,可能会威胁边区治理,导致明廷无法将边地形势全盘掌控,杂谷的存在恰是明廷予以制衡边地政权的一种“以夷制夷”的政治手段。胡老师认为,对于边关地方的社会矛盾,明廷的总体态度是分而治之、寻求制衡,其治边原则也是“抚”“稳”为重。

面对董卜韩胡强而杂谷弱的地缘政治态势,明廷自然会刻意支持杂谷,这却引起了前者的不满。明廷介入董敏、王永的家族仇杀事件,为日后董卜韩胡的反抗埋下了伏笔。先是,作为明代川西北的地方望族,董氏与王氏世为婚姻,然而正统八年时,董敏以军功升巡检,王永不平,遂杀死包括董敏子董伯浩等在内的二十余人,随后又夺取巡检之印。史料指出,董敏与董卜韩胡同宗,而王永则与杂谷共类,王永为大姓,而董敏属小姓。王永对董敏的发难,源于后者所获巡检官职乃“四川威州保子关巡检司巡检”(《明英宗实录》卷一四,“正统元年二月乙卯”条),这是董卜韩胡入贡通道上最为重要的关口之一。即便董、王二家世代联姻,然从杂谷的角度来审视董敏之职,实际上使董卜韩胡藉此控制关口,那么此前通过切断交通要路来遏制董卜韩胡发展的策略将前功尽弃,故王永不惜诉诸暴力,以求朝贡道路仍为杂谷所控。董敏王永的家族仇杀,以董敏被诛、王永得释、董卜韩胡势力遭到杂谷全面压制而告终。由此看来,在十五世纪四十年代川西北的地缘政治中,因为明廷制衡策略带来的政治支持,杂谷势力对董卜韩胡土司形成压制之势。据胡老师考证,明廷此一“抑董卜扬杂谷”的方针在两者对朝贡体系的参与程度上表现的尤为明显:十五世纪四十年代,董卜韩胡土司每年仅有0.8支朝贡队伍赴京,而杂谷仅在1447年(即正统十二年)便派出了四个朝贡团队。

▴

董卜韩胡及其周边政治地理格局

(图源《中国历史地图集·明代卷》“四川”部分)

报告的第三部分,胡老师向大家介绍了董卜韩胡崛起的第三个阶段。正统十二年,杂谷土司定日思结遭到安抚使阿漂小妻的毒杀,阿漂及其子同时被杀。这一动荡使定日思结之弟阿拜代管杂谷政权,然此人能力平庸、行事草率且性情跋扈,使得统治集团内部的一些重要人物纷纷倒戈,投靠董卜韩胡,杂谷集团的分崩离析给予董卜韩胡乘势崛起的最佳契机,克罗俄监粲便抓住这一机会,向明廷请求重开贡道。此时明廷深陷麓川之战泥潭,根本无暇顾及川西,次年,董卜韩胡藉此抢占杂谷诸多领地,侵夺杂谷的核心利益,一举重整了川西的地缘政治格局。此时发生的“土木之变”,使明朝政局发生翻天覆地的变化,对于川边两个土司之间的斗争,明廷也只能任由其发展而无力出面介入,杂谷遂在此后一蹶不振。

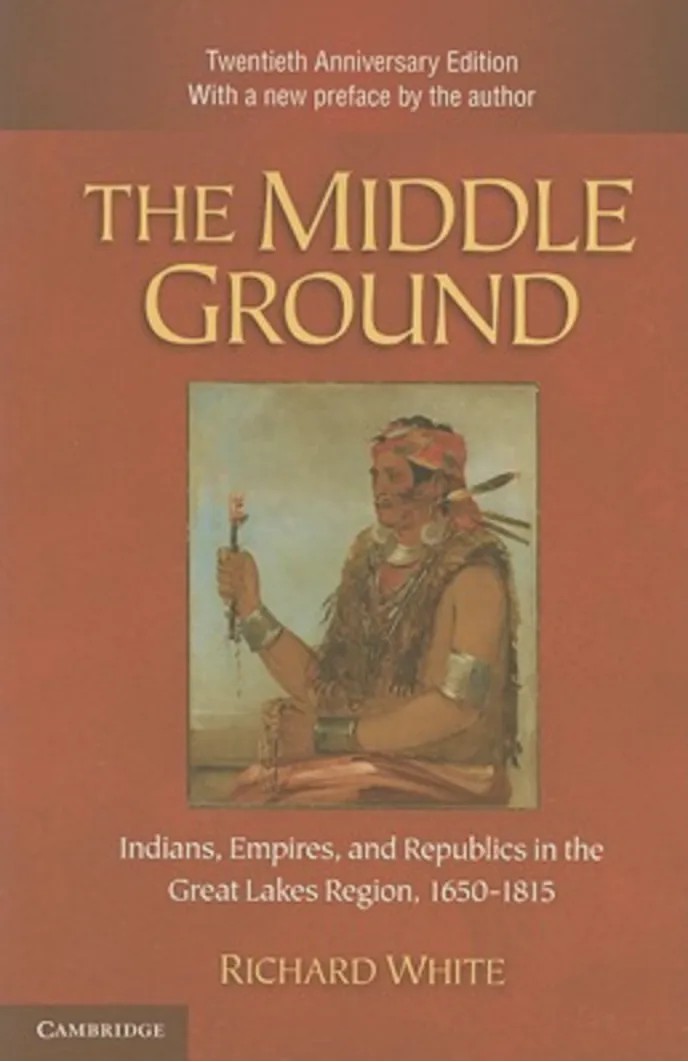

杂谷希望获得明廷的支持,还体现在其向明廷朝贡时贡品的更替。正统十三年,杂谷突然将此前入贡的马与方物,换成从未进贡过的武器防具(刀剑铁甲)。胡老师认为,个中原因实与武器铠甲在地方社会特定的政治功能以及正统十三年川西北地区的地缘政治格局有关。在川西北番人眼中,武器铠甲象征着“归附”“臣属”与“联盟”,故此次杂谷使臣南哥藏携带刀剑盔甲赴明廷,是希望缔结联盟、求助明廷之意,然而,因文化背景之差异,明廷礼部官员并未体察到刀剑盔甲所蕴含的深层次含义,只是纯粹以物品的经济价值出发,认为这是杂谷使者骗取明廷丰厚赏赐的花招,显然,双方存在物品交换过程中的“误解”(misunderstanding)。胡老师提示,这种因文化背景之差异所产生的误解情形,不仅体现在中国古代朝贡体系中,斯坦福大学荣休教授理查德·怀特(Richard White)在The Middle Ground:Indians,Empires,and Republics in the Great Lakes Rigion(1650-1815)一书中曾考察欧洲殖民者以火枪向印第安人交换皮草,在前者眼中,这是一种公平的物质交换,而印第安人却将这种行为理解为一种“供”与“赐”的关系,即殖民者供给火枪,作为回报,印第安人则赐给殖民者以皮草。这正是在跨文化交际中,建立在“误解”之上的奇妙互动,互动双方立足本位理解对方的行为,但其实双方行为的出发点并不一致。明廷的鄙夷态度和减量封赏,让南哥藏认为此乃背信弃义之举,是明廷在杂谷危难之时将之弃而不顾,故他拒绝受赏,也是传达了他对“杂谷—明”联盟关系破裂的失望。此后,随着南哥藏下狱,杂谷也在短时间内为董卜韩胡压制,亦因此再无力替明朝阻止董卜韩胡崛起。

透过这一案例,胡老师认为,关于朝贡体系的既有研究有两重弊端。一是因“朝贡”范式的惯性思维,朝贡网络中各类物品的双向流通,多被化约为“纳贡—封赏”形式的你来我往,对物品的文化内涵以及交换行为在不同文化语境中的具体意义等问题,则关注不足;另一方面,研究者多依赖汉文史料,亦因此受到了华夏本位思路的影响,这导致从“纳贡方”角度看待跨地域互动的情况较少。以本研究为例,若从川西北文化语境出发对地方“贡品”刀剑铁甲意义进行剖析,或可丰富学界对朝贡体系的讨论维度。

▴

Richard White,The Middle Ground:Indians,Empires,and Republics in the Great Lakes Rigion(1650-1815),Cambridge University Press,2010

(中译本名为《中间地带:大湖区的印第安人、帝国和共和国(1650-1815)》,黄一川译,中信出版社,2021年)

第四部分,即董卜韩胡崛起的第四阶段。随着董卜韩胡取代杂谷成为十五世纪中期川西地带最为强盛的土司势力,明廷用以统摄边关的朝贡渠道亦为董卜韩胡一体垄断。董卜韩胡派出的使者在进入中原后常有不法行径,引发了明代朝臣之不满。比如边关朝贡会对中原社会风貌造成恶劣影响,朝贡制度会给朝廷造成重大经济负担。更重要的是,朝贡制度为边关地带诸种人群的互动往来提供了制度框架,在此过程中,边关部众得以建立广泛的社交网络,甚至为其特殊的政治目的进行铺垫。比如,景泰三年(1452)董卜韩胡向中原派出间谍收集情报,即为朝贡制度此一功能的衍生产物。同年,巡抚四川都察院左佥都御史李匡收到克罗俄监粲的两封书信,其一是送礼随信,其二则是“问臣讨《御制大诰》一部,《为善阴骘书》一部,《孝顺事实》一部,《洪武韵》《礼部韵》《广韵》《玉篇》《周易》《尚书》《毛诗》《小学注解》《士林广记》《居家必用》《方舆胜览》《成都记》《释文》《三注古文》一部。书中词语甚恭,非若每时放肆”([明]于谦著,魏得良点校:《于谦集》,奏议卷四《南征类·兵部为边情事》,浙江古籍出版社,2016年,第175-176页)。李匡留意到《成都记》与《方舆胜览》两部地志文献,认为董卜韩胡试图以一批讲究忠孝节义的书籍进行掩护,目的在于获得关乎成都及蜀中平原的地理书。与此同时,董卜韩胡还妄图挑战明廷权威,试图重新介入董敏、王永仇杀事件,以求还董敏以公道。在辖境争端方面,董卜韩胡还与明廷就旧维州的归属问题发生矛盾,从双方互动的文书文辞来看,彼时明廷与董卜韩胡之间的冲突已经到了一触即发的边缘。为此,董卜韩胡还四下结盟,招兵买马;明廷亦调四川守军与征进贵、播官军进入松潘,又设四川灌县守御千户所以防患未然。

然而,这一随时可能爆发的战争危机,却因景泰六年闰六月克罗俄监粲的突然身死而解除。胡老师认为,若以后见之明来看,因董卜韩胡崛起导致的边境危机是为明朝建国以来西部边地所面对的最为严峻的挑战。而董卜韩胡的崛起,又可谓是明朝朝贡体系在边地的衍生产物——在董卜韩胡从1415至1626年的历次赴京朝贡中,有近四分之一的朝贡活动发生在十五世纪的四五十年代。从明廷的角度而言,朝贡体系的此一边地演绎难免让人意外:毕竟制度的设计初衷是强化中央政府的权威,而非对其形成挑战。

▴

[明]《职方大一统图》“四川总图”

最后,胡老师对本次报告进行总结,并对边疆研究的“边缘视角”这一研究理路提出一些切实的反思。作为青藏高原和成都平原的地理过渡区,川边地带可谓同时位于汉文化、藏文化的边缘。这样的地缘政治区位使得以董卜韩胡为代表的边地政权得以实践其灵活、甚或颇具创造性的区域治理模式。相较于秉持自上而下视角强调中央王朝对于边地的强势统御,学者们愈发注意到“中心—外缘”互动中边地民众的历史能动性,而本研究正是希望通过描摹董卜韩胡短暂却高光的强势崛起,力图强调边疆研究的“边缘”视角,注重从川西土司、而非明廷的视角出发理解彼时的央地互动。因为只有站在边地人群的立场上尝试体会他们的诉求,才能够把握复杂历史进程的多重面向,亦即谁是中心、谁是边缘的问题。克罗俄监粲如何认知他所身处的川西世界,又如何思考董卜韩胡与杂谷、明廷之间的权力关系,边地土司如何利用明廷赋予的政治权威来整饬地方秩序、甚或互相竞争,明廷赏赐又在此过程中被如何使用,若想解答这些问题,终归还是要对地方社会的行事逻辑和集体心性施以共情式的理解。

其次,朝贡体系虽然构建了跨地区的等级差序格局,但归根结底,其本质仍是一个政治意味浓郁的人与物的流通网络。经由朝贡体系运转传输的诸类物品又具备怎样特殊的政治、文化或宗教意涵,他们在不同的社交场景或历史语境中承载的意义是一以贯之还是因时而变?这是既有研究较少触碰的议题,然而却存在广大的研究空间。

最后,胡老师还指出,对董卜韩胡的崛起这一个案研究,其实还希望能够展现所谓朝贡体系的“边关版本”,亦即中央王朝制度在边关地带以不同于朝廷设计初衷的形态落实的在地实践。而此类王朝制度在地方社会的变形,甚至造成了令中央政府意想不到的后果,以至于在某种意义上削弱了王朝统御边地的合法性。在明廷看来,朝贡体系的要旨在于通过招抚边地豪强来实现王朝国家对边地的间接统治,但在边地豪强眼中,此一制度是获取政治资本和经济利益的便捷通路。以此,来自明廷的权力让渡和物质财富引起了边关地带的竞逐和冲突,同时也助长了边地豪强的野心,对明朝的王朝安危造成了威胁。克罗俄监粲时代董卜韩胡政权的崛起,不过是一个典型。从土司角度出发去理解明代边疆的历史,既是以往研究的薄弱点,也是胡老师一直所关心的学术议题与追求。

评议环节

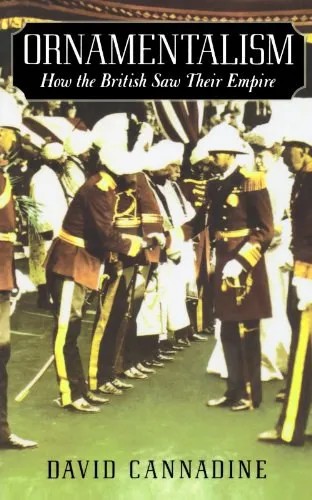

在讨论环节,与会学者们围绕本场报告进行了交流。郭俊叶、吴功青、焦姣三位老师从《职贡图》的艺术史呈现、古罗马及大英帝国的比较框架发问,与胡老师就明朝的中央与边地如何相互理解展开讨论。胡老师援引英国史家对“ornamentalism”之概念的调用,认为大英帝国君主与殖民地首领的关系在文字、图像层面的呈现可以让我们反思中外历史叙述中对“中心—边缘”权力关系的形塑,从而强调“四夷来朝”表述背后的文化展演意味。而朝贡体系则是完成此类政治文化互动的重要制度框架。明朝前期多承蒙元时代的政治遗产,将朝贡视作“怀柔远人”的一种方式,至明朝中后期,随着朝贡改革的践行,朝贡频率开始降低,朝贡也由“体制”转变成一种折合物资性质的“买卖”,朝贡改革反映了朝廷内部政治哲学的变化。

▴

David Cannadine:Ornamentalism: How the British Saw Their Empire

Oxford University Press,2001

黄冠云老师与胡老师围绕近年来学界强调边疆研究的“边缘”视角做了讨论。胡老师认为,研究边疆史,要警惕汉文史料中带有偏见性的记载与叙述,注重汉文史料中的文本层次。以羌人的研究为例,他们本身没有自己的文字,因此学者只能依靠汉文文献进行研究,这就需要在具体引用史料从事研究时,剥离那些带有偏见甚至歪曲事实式的表述,尽量去看能够体现当地社会风俗或者社会经济情形的文字。

刘后滨、李萌昀、孟琢、韩笑四位老师围绕董卜韩胡致李匡书信中的书单进行了讨论。李老师认为,这份书单反映了土司对儒家文化知识有较深的了解,董卜韩胡或许有一些汉人幕僚,书单基本按照小学、日用类书、地理志的顺序排列,显然是有所考量。胡老师指出,在明代边疆地区的卫所,曾有大量逃兵前往土司地区,可能也构成土司了解汉文化的一种重要途径。有些土司的汉文化造诣水平极高,甚至不乏有热爱写作诗词者。刘后滨老师指出,董卜韩胡向李匡索要书单,应是汉人在背后的推动,不妨参考隋唐时期朝鲜的一些遣唐使向中原王朝索要书目的行为。韩笑老师提到,汉文化对土司的影响以及土司的汉化过程,同样值得重视。

赵伟老师提问,明朝对东北与西南边疆的羁縻政策是否存在不同,方才导致后来努尔哈赤的崛起与清朝的入关?胡老师认为,明廷对待西南与东北的羁縻政策,其底层逻辑是相似的,即分而治之、寻求制衡,只是后来女真部落出现了一位具有克里斯玛(charisma)情怀式的英雄——努尔哈赤,才导致了明后期政治格局发生翻天覆地般的变化。

张锦老师围绕本次讲座中的一些概念做了讨论,同时指出本次报告的结尾落在董卜韩胡首领克罗俄监粲的突然身死,是否有意不希望将历史的终结点落在主权者的胜利这一方向上?以个人的去世终结一段历史,这样的叙述历史是否有效?刘后滨、董玥两位老师同样强调,边地政权差序格局的建立,是依赖中央政权而实现的,但地方与中央也存在一种博弈,这种博弈是长期存在的。以克罗俄监粲的突然死亡,使故事戛然而止,作为文章的结束自然没有问题,但如果由此建立起一套完整的历史叙述,当需对这种长期性的结构加以关怀。胡老师回应道,“作鸟兽散”也是一种权力结构,我们不能在历史研究中被传统的观念所限制。此外,所谓“中心”也是后来者的观念,而非当时之实际情况,在理解古人观念时,也应警惕以今揆古。

冯嘉荟老师提问,制度维度与权力维度哪一个导致了地方权力的扩张?胡老师认为,此两种维度当兼有。制度是不断修正的,而非始终如此;权力结构则会对制度有所冲击。孟国栋老师提示在研究中应注意佛教话语体系里的中心观及其对世界的想象,是否影响了土司政权的一些政治行为。梅建军老师认为,土司在近现代的发展状况也是一个颇有研究价值的课题。韩炳华老师建议,传统文献以外的物质文化资料,比如碑刻、建筑、壁画等,也是研究土司历史的重要材料。

▴

胡箫白老师在报告会上

胡老师对以上问题一一进行回应,并谈到有时对史料的文化史解读,可能会有一家之言的问题,但却不失为一种合理的解释。当然,历史学无法阐释的问题,或许可以从人类学、社会学等其他角度继续思考,多维度、跨学科的研究,对于今后历史学的发展实有必要。本次报告会在热烈的讨论中结束。