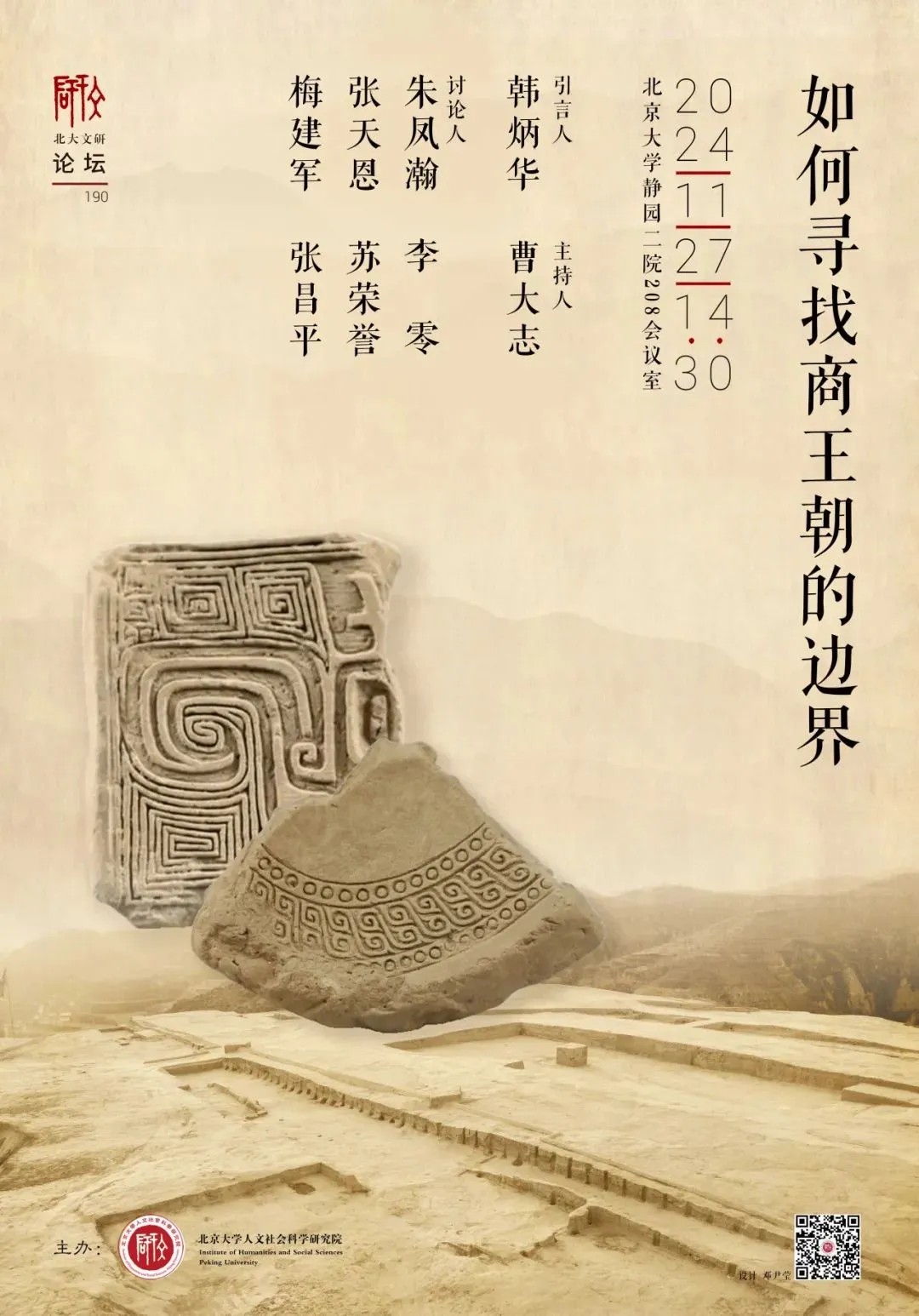

2024年11月27日下午,“文研论坛”第190期在静园二院208会议室举行,主题为“如何寻找商王朝的边界”。本次论坛的引言人为山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院研究员、北京大学人文社会科学研究院邀访学者韩炳华;参与讨论的学者包括:北京大学历史学系教授朱凤瀚,北京大学中文系教授、北京大学人文社会科学研究院学术委员李零,陕西省考古研究院研究员张天恩,中国科学院自然科学史研究所研究员苏荣誉,英国剑桥李约瑟研究所所长、北京大学人文社会科学研究院邀访学者梅建军和武汉大学历史学院教授张昌平;主持人为北京大学考古文博学院副教授曹大志。

引言环节

论坛伊始,韩炳华老师以“如何寻找商王朝的‘边界’——以商王朝西部‘边界’为例”为题进行报告,对当前商王朝西部边界研究中的几个重要问题展开讨论,并延展到理论层面。

首先,韩炳华老师讨论了扇贝覆面的埋葬习俗与族群问题。通过考察郑州书院街墓地、磁县南城遗址、朱开沟遗址、离石后石墓葬、昔阳钟村墓葬等考古发现中的扇贝覆面墓葬,韩老师认为,扇贝覆面习俗对探讨考古学文化的复杂性有帮助。扇贝覆面葬俗尽管分布区域较大,但这是一种被认同的习俗。所以,这些区域尽管陶器、铜器各有特点,但丧葬习俗有共性,推测扇贝覆面的这些人可能是当地具有较高社会地位的人群。提出研究国家地理结构,这些有共同丧葬习俗,却有不同的陶器、铜器出土的遗存值得重视。

▴

郑州商都书院街墓地M2出土的金覆面

之后,韩炳华老师讨论了晋陕高原的同族与异族问题。韩炳华老师认为,寨沟遗址和安阳殷墟具有较多相似性,包括(1)有资源集中的能力;(2)有相似的分级社会及分级分类的国家治理经验;(3)有共同的礼仪程式;(4)有相似的基层社会支撑;(5)有对奢侈品的共同爱好;(6)有同时期同等发展水平的铸铜工艺等。同时,韩炳华老师也分析了寨沟遗址和安阳殷墟的差异性,认为两者的差异性主要在于寨沟遗址墓葬形制特殊、无腰坑、殉人殉牲不普遍等方面。韩老师提出:寨沟遗址是一个与商王朝类似的复杂王权社会,有稳定的、成熟的社会结构,与商王朝有极高的相似度。

▴

陕西清涧寨沟遗址寨塬盖核心区

陕西省考古研究院

之后,韩炳华老师讨论了李家崖文化与对应的族群的问题。通过考察铜器与陶器遗存,韩炳华老师认为,李家崖文化呈现的是一个复杂的社会,有长期的多文化积累及社会发展过程。陶器与铜器是阶层分级标识,不可以捆绑在一起划为族属判定的物质文化遗存;李家崖文化的铜器与安阳基本一致,陶器则具有本地性、区域性。由此,韩炳华老师引出了对于晋陕高原晚商政治地理的认识。韩老师认为,陶器所表现的区域性风格较强,在复杂社会中,族群难用陶器来概括,而铜器等非日用器具在礼制、习俗与审美方面却更典型,具有标识性。识别政权组织需要依靠“形而下”的器物、技术、建筑物与“形而上”的精神或意识形态,以及管理制度的结合。最可能的一种假设是,有一群类似吉县上东墓葬墓主人的敌人,侵略晋陕高原,赶跑了原来的商人。后来商王朝集中力量来把这群人灭掉,这群人的兵器、工具、艺术品就被商人占有。在此之后,商加强边界力量,完成了寨沟这样多中心的“据点”构建。因此,寨沟遗址应在商的边界内,而如果要将寨沟遗址与文献相对应,韩老师认为,寨沟最有可能对应的是“九侯”。

▴

陕西清涧寨沟遗址后刘家塔墓地出土的玉兽面饰

陕西省考古研究院

最后,韩炳华老师提出了几个与考古学文化、族群与国家等议题相关的理论问题:一是“商王朝边界”是否是一个不可解的题?商王朝有没有空间边界?二是考古学文化的研究方法对国家形成之前的族群研究有效,对商周这样的复杂社会是否依然有效?三是传世文献与甲骨卜辞记载的敌对方国是否一致?文献与考古遗存的对应应该怎样把握?四是商王朝有没有基层社会?有没有一部分自由人长期在一个地方耕作,形成长时段风格稳定的陶器?有没有可能基层社会并不会随着战争或族群移动而大变化?

与谈环节

张昌平老师就韩炳华老师的引言做了三点评论。张昌平老师认为,第一,需要区分边界是一个区域还是一个清晰的线条,从考古发现来看,可能更合适的是划分出一个区域而不是一个明确的边界线。第二,商的边界本身也需要进一步界定。至少存在两个层面上的边界,一个是商朝的政治边界(行政边界),这个边界强调商王朝对这个区域的行政管理,体现为主要官员的中央任命;另一个则是文化边界,李家崖、寨沟等可能都在商王朝的文化边界内,而从考古发现来看,作为文化边界重要见证物的青铜器等的扩散是比政治边界范围更大的。第三,早商和晚商不仅在边界的空间上存在变化,可能在性质上也不太一样:早商时期,商人经营周边可能更多采取直接控制的策略;但到了晚商时期,可能控制的策略发生了变化。

▴

陕西清涧寨沟遗址后刘家塔墓地出土的镶绿松石铜饰

陕西省考古研究院

张天恩老师着重对商的边界范围进行了进一步的梳理和阐释。张天恩老师认为商的边界处在不断变化的过程中,需要细致考察不同地区的地层情况。在早商时期,商朝的边界可能到达泾河—西安一带,商在郑州建立中心区后,很快将其势力范围发展到关中和晋南等地。晚商文化的物质遗存出现在李家崖等地,极可能意味着这一地区打过仗;而在当地人臣服了以后,可能由于商人认为边疆的统治和治理成本很高,所以更在意的是臣服本身,并在之后有了物质资料的交换。

朱凤瀚老师对如何判定边界进行了讨论。朱老师认为,从甲骨资料看,早期文明中的“领土国家”的领土范围不是很严格,更多只是描述的一个区域。寻找商王朝的边界首先需要考察具有相当规模的聚落,这种聚落才能反映当时人的生活,零星墓葬的解释力是存疑的;此外,聚落中应该要有典型的商文化的东西,而且要有相当规模的考古学遗存的分布,才能成为商王国势力抵达的标志。朱老师认为,一个地方的高级贵族主要用的是青铜礼器,所以如果比较大型的墓葬能有成组的青铜器,而这些青铜器又具有典型商人风格的形制纹饰,就可以判定它有可能处在商的控制下。作为结论,朱老师认为,总体上看讨论商王朝的边界问题应当采用一种立体的研究方式,结合文献和考古资料,以求得尽可能多角度地考察。

▴

河南安阳殷墟邵家棚遗址发掘区航拍

国家文物局

苏荣誉老师从器物的角度对商的边界问题进行了讨论。苏老师提出了两个问题:一是普通的陶器是否能代表一个族群或国族的文化是存疑的;二是商并非是一个单一的民族,而以血亲为基础和以文化认同为基础的民族是存在差异的。苏老师回顾了商代青铜器的分布,其西至青海、东达东海、北过长城、南越南岭,分布极广。商代青铜器有两个特征,一是造型奇特,需要耗费大量劳动力和成本制作,依赖较高的铸造技术;二是这些青铜器不实用,甚至有非常多青铜器里有裂纹和气孔。苏老师认为,商代青铜器的这种特征和其用于埋葬的用途有非常密切的关系,商人将如此重要的东西用作陪葬,体现了青铜器的“符号”意义和象征价值。从考古发现来看,北方的草原民族所使用的至少部分青铜器有可能是中原制造的,甚至可能是中原地区生产的定制件,因此在商代确实存在一个巨大的超越政治边界的“贸易”网络。这个网络对于研究商王朝的边界问题有重要的帮助。

▴

陕西清涧寨沟遗址后刘家塔墓地出土的金耳环

陕西省考古研究院

梅建军老师认为需要用动态的视角看待商的边界。梅老师对寨沟遗址居民是商人的结论表示怀疑,认为商人和寨沟遗址居民的关系可能时好时坏,在双方关系不错的时候,商人会和寨沟居民分享一些包括高等级青铜器、马车等在内的奢侈品;但在双方关系恶化的时候,可能发生战争,也由此在甲骨文中留下了“鬼方”的记载。梅老师认为,商的边界可能体现为一系列散布的聚落,其连线则形成了所谓的“边界”。关于韩炳华老师引言中提到的金耳环,梅老师认为,金耳环应该能够反映族群的文化特征,这些人可能归顺或臣服了商,但还保留了自己本土的文化符号。

▴

论坛现场

李零老师对讨论进行了总结。李老师认为,商的西北边界在晋陕地区,而晋陕之间的关键通道就是黄河两岸的很多渡口;这种渡口连接两岸所形成的地理空间的性质需要进一步的思考。此外,人们反思考古学文化的时候,常把族群和考古学文化联系在一起,但随着研究深入,考古学文化的维度越来越多,考古学文化本身可能会被解构。李老师建议对考古学文化的类型化与解构问题不能抽象思考,最好还是对很多具体案例不断进行归纳,从多个维度去看,不要把它们混同。而在讨论早期国家边界问题的时候,需要重点关注国家的中心和高等级文化遗存,以此为基础才能够讨论其边界问题。当然边界不一定是非常清晰的,划分区块有时是为了研究和讨论的方便。