2024年12月22日下午,“文研论坛”第192期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“再造雅典学院:文艺复兴研究的‘多’与‘一’”。本场论坛由中国人民大学哲学院教授吴功青作引言,北京外国语大学欧洲语言文化学院教授李婧敬主持,天津师范大学政治与行政学院教授刘训练、浙江大学外国语学院副教授朱振宇、西北大学科学史高等研究院讲师高洋、中央美术学院人文学院副教授郑伊看、北京大学外国语学院欧语系助理教授成沫、中国人民大学哲学院副教授孙帅与谈。

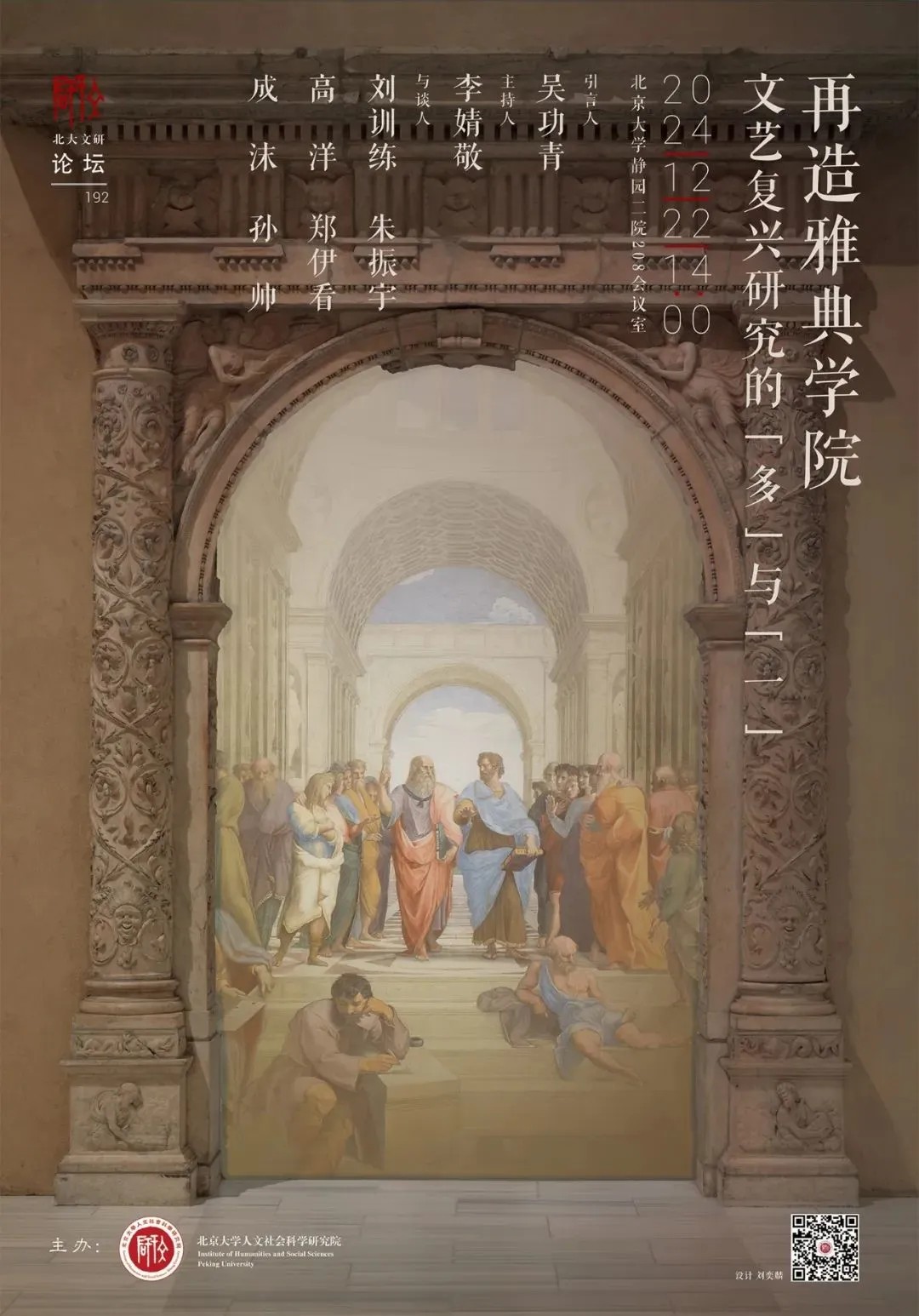

本次论坛的发起人吴功青老师首先回顾了国内文艺复兴研究的发展,指出当下文艺复兴研究有很大进展的同时,也面临着文本的缺乏和问题意识有待澄清这两重问题。接着,吴老师从三个角度谈了整体性对于文艺复兴研究的必要性。第一,文艺复兴本身就是人类整体精神的复兴,当时不止是在艺术领域,而是在哲学、文学乃至科学领域都有繁盛的迹象,且当时尚无分科意识,学科彼此交织。文艺复兴时期对人的想象也是完人、通才,体现出人的整全性的意识。在这一意义上,拉斐尔的《雅典学院》可以说是对古典的复原,同时也是对文艺复兴时代的隐喻:文艺复兴不只是对古代精神的复兴,而是要使它成为现代的一种思想。第二,文艺复兴的整体性要求从整体的视角进入到整体的时期当中。例如德国艺术史学家瓦尔堡认为研究艺术史问题不能只是到艺术史书籍里找答案,而是要先到哲学、文学等书籍中寻找相关的语境,卡西尔、耶茨等的研究也都体现出某种整体性的视野,这些都启示中国的文艺复兴研究也应该打破学科壁垒。第三,整体性未必要求放弃各自的专业,而是要求在当代专业化的世界之内,有整体性的问题意识。作为学者,“再造雅典学院”首先意味着通过学术研究塑造一个共同体,这种整体意识最终应当滋养大众,使得我们可以从整体性的视角看待中华文明。

▴

[意]拉斐尔:《雅典学院》

梵蒂冈博物馆藏

1510-1511年

刘训练老师首先介绍了新著《背离与颠覆:马基雅维利与德性政治的终结》,指出政治伦理学(讨论德性、机运等)和政治社会学(讨论国家、政体等)两个面相可以揭示马基雅维利思想的概貌,这种划分同时也潜在预示了马基雅维利著作与思想内在的一致性和整体性。该书从古今之辩的角度,阐明马基雅维利对古希腊罗马、中世纪和人文主义(统称古典传统)的背离和颠覆。在马基雅维利之前,存在着理智主义、共和主义和信仰主义三种德性观,对马基雅维利与这三种德性观之间复杂关系的论述,是该书下编的主要内容。该书上编则关注西方古典德性社会中的德性概念,主要视角是希腊罗马的政治社会生活。全书得出的结论是,马基雅维利并非造成、而是促成了西方古典德性政治的颠覆,他一只脚踏入了现代,但另一只脚还停留在传统中。随后刘老师介绍了自己对马基雅维利著作中的概念和术语进行的研究,对涉及机运—德性论题的诸多概念、关于国家和政体的概念等进行了简单辨析,并援引政体术语的翻译为例,说明自己如何通过与精通意大利语的专家和译者讨论,克服中、英译本中存在的对术语过于简化的问题,进行概念和术语的研究。最后,刘老师再次点明跨学科对于专业性研究的支持,以及马基雅维利的论题和中国当代政治议题的关联。

▴

马基雅维利雕像

佛罗伦萨乌菲兹美术馆藏

朱振宇老师的报告题为“再造‘神谱’:但丁和薄伽丘对古代神话的重写”,意在说明从中世纪到文艺复兴的文学家如何用再造整体的方式实现颠覆。朱老师以拉斐尔画作《帕那苏斯山》中的再造为引,指出拉斐尔在画作中把从荷马到但丁的古今诗人放到同一幅画上,这是一种再造,也是一种文艺复兴精神。从《帕那苏斯山》中的阿波罗形象出发,朱老师引述了奥维德在《变形记》卷二中讲述的法厄同故事,重点引述法厄同驾车前父亲的叮嘱、车辇在空中失控时的行船之喻和法厄同遇到天蝎座时惊慌失措的传神描写。但丁在《神曲》中对法厄同故事有六次明引,例如法厄同典故的第一次出现是在《地狱篇》中但丁骑乘格吕翁的情节中,《变形记》中太阳神的车和星辰、父亲的引导、上升与下降等都可在但丁的笔下找到对应的细节。《神曲》所使用的写作方法是托寓写作,对法厄同故事的六次引用可视为但丁的精神路标。与之相比,薄伽丘的《异教诸神谱系》中的法厄同故事则是一种自然哲学—历史的写作,例如其中指明“法厄同”(Phaethon)之名意为“大火”,其母亲克吕美尼(Clymene)的名字则意为“水汽”,驾车的欲望被解释为万物生长的渴望,被太阳神之车灼烧的黄道区域对应着万物凋零的秋季,等等。由托寓写作转向自然哲学的写作,这样一种重新书写古典的方式实现了颠覆。从文学史的视角来看,从托寓解释到历史理解的转变过程也对应着世界的“除魔”过程,这条线索延续到后续不同领域、不同语种的作家中,如弥尔顿、维柯、歌德乃至斯宾塞,都曾不同程度受到《异教诸神谱系》的影响。

▴

[意]拉斐尔:《帕那苏斯山》

梵蒂冈博物馆藏

1509-1511年

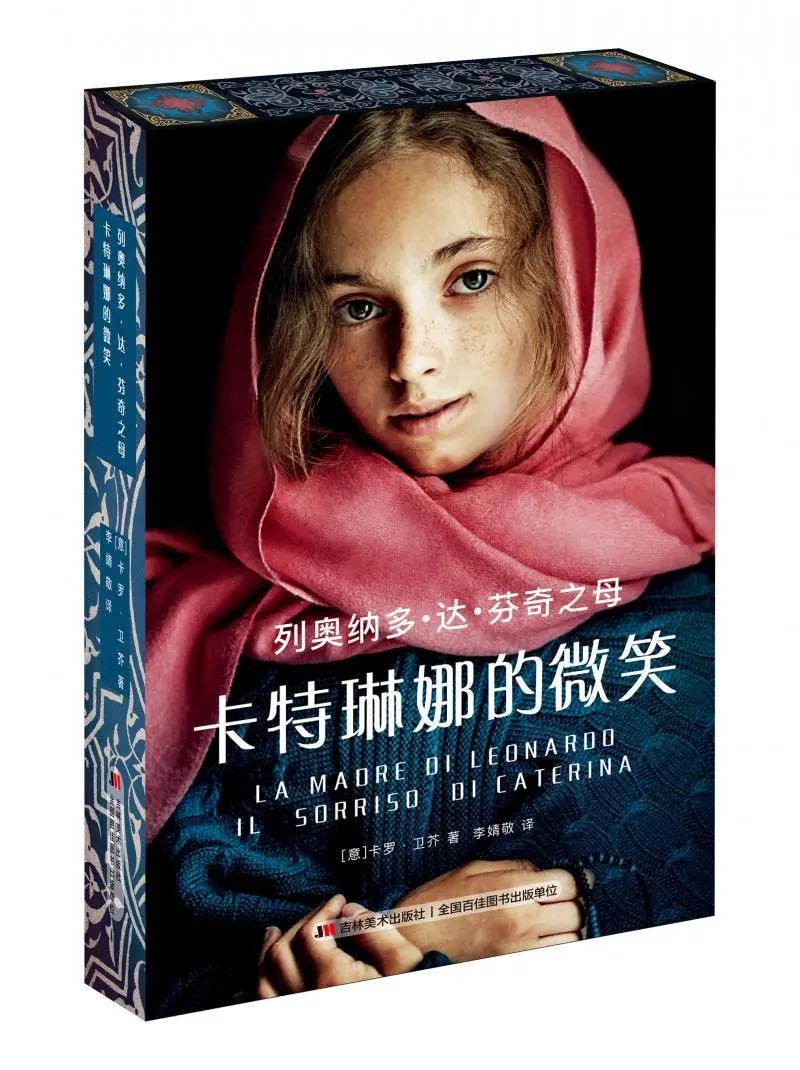

李婧敬老师进入文艺复兴研究的路径是相关文本的翻译,她近期的译作《列奥纳多·达·芬奇之母:卡特琳娜的微笑》是卫芥(Carlo Vecce)基于语文学发现创作的一部历史小说,启发李老师思考历史构建、历史阐释中的“一”与“多”和翻译中的“一”与“多”。在历史阐释方面,卫芥想做的是在卡特琳娜的基础上重新阐释达·芬奇在艺术特质、哲学思考上的来源,并通过这对母子阐释东方文明元素在西方文明发展中的推进作用。卫芥的阐发并非出于定论,而是基于推断,一旦这个推断不成立,所有的阐发就会坍塌。对这种坍塌的隐忧启发李老师思考:历史学的任务在于寻找许多的碎片,还是基于碎片重构唯一真实的历史?达·芬奇私生子的身份和他相对于其父亲的异质性使得人们尤其好奇他的母亲带来的影响,因此哪怕卡特琳娜不是达·芬奇的生母,她作为一个来自东方的女子被席卷到肇始之初的文艺复兴浪潮中,其故事仍然值得讲述。所有的阐释都具有阐释者的主动意识,阐释本身因此具有多样性和颠覆性。在翻译方面,除了提供材料外,翻译本身也有创造性。李老师回顾五年前后的翻译实践,发现自己对同一词汇的翻译发生了改变,认为这是因为原文和译文固有的视域差距,使得这些词汇本身就不存在唯一的译法,但正是这种多样性本身蕴含着翻译的创造性。

▴

《列奥纳多·达·芬奇之母:卡特琳娜的微笑》

[意]卡罗·卫芥著,李婧敬译

吉林美术出版社,2024年

高洋老师从科学史这一新兴学科领域的视角发言。前现代科学或自然知识的范围与现代认知中的科学有较大不同,既包括数学与天文科学、自然哲学、自然志或博物学,也包括技术实践,还包括预测—操控性知识或技艺和神话、宗教、神学等今天不认为是科学的内容。科学史家并不认为科学在“文艺复兴”时期产生了像在哲学、艺术等领域所产生的那样长足的进步和巨大的影响。耶茨为科学史视角下的文艺复兴研究提供了重要的纲领,她把文艺复兴时期的术士视为人对宇宙的变迁态度的典范,从而将文艺复兴思想和科学史结合起来。耶茨认为这一时期的科学史应当被逆向阅读,去寻找科学思想产生的语境;再者,比起仅仅关注17世纪的胜利,更具成效的是同时研究泛灵论宇宙和数学宇宙的此消彼长;最后,有许多今日不为人知、但当时影响甚广的人物,对他们的研究更能帮助我们解释开普勒、伽利略等伟大人物从何而来。随后高老师从科学史的视角解释了“复兴”,认为西欧自然知识的复兴应当追溯到12世纪,当时希腊的哲学和科学传统由阿拉伯返回欧洲。此外文艺复兴的“晚期”和“衰落”(约1550—1660年)在科学史上也极有特点,高老师引用炼金术术语称之为“发酵期(fermentatio)”,认为需要对这一时期进行更多研究。

▴

Frances Yates(1899-1981)

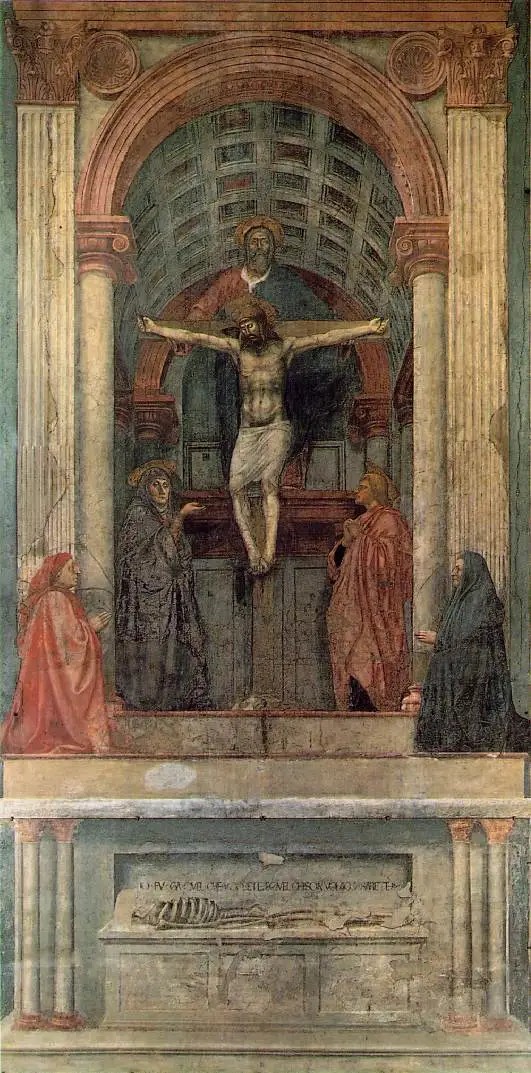

郑伊看老师首先介绍了艺术史的研究方法,指出艺术史研究和不同学科有许多交集,根本原因在于艺术作品本身具备多重维度,研究者根据自己所关注的具体维度形成特定的研究方法,这些不同的研究方法之间不是完全割裂的。郑老师特别介绍了当下文艺复兴艺术史研究中的两种新趋势:一是跨文化视野,不再将文艺复兴视为欧洲内部的现象,而是从欧洲与欧洲以外地区的互动的角度来研究文艺复兴;二是感官史的视角,从接受的角度研究艺术作品如何唤起观者不同的感官体验,实现情感表达。随后郑老师通过对马萨乔《圣三位一体》的细致分析,从艺术史的角度提供了对人的主体性和整体性的解读。与文艺复兴时期绘画作为窗户的理论相符,该幅壁画通过透视法创造出人的目光得以深入的空间,体现了人作为观看主体的能动性。绘画不再是对世界的简单再现,而是通过透视的设计,使得观者的目光自然集中在代表人世的中间一层,同时既可以向下看到死亡,又可以向上看到神圣。神圣人物和世俗人物都在同样的尺度,这是与以往圣像画的另一个显著不同。最后一个颇具文艺复兴特点的细节是,画中的圣母不是常见的哀悼基督的形象,而是看向观众,与画外人互动。此类画中人形象在文艺复兴时期的绘画中十分常见,体现了神圣形象中人的一面,反映出人的全面和立体。

▴

[意]马萨乔:《圣三位一体》

佛罗伦萨新圣母大殿,1427年

成沫老师的报告题为“文艺复兴与语文学”,首先说明语文学是研究文本、权威以及历史确立的学科。成老师以薄伽丘的但丁《神曲》抄本为例,说明语文学如何通过研究手稿的流传推断文本的生成和权威性。薄伽丘有三个《神曲》的抄本,他在抄写过程中不断参考其他资料,可以认为,作为文本的编辑者,薄伽丘对文本已经加入了自己的判断。因此,在《神曲》的早期流传中,薄伽丘的文本虽然具有权威性,但这种权威性来源于薄伽丘,不能说明该文本一定是但丁的文本。借助现代语文学方法,人们对《神曲》版本的谱系做了系统的编排,但位于谱系树最顶端的原始版本仍是未解之谜。随后成老师介绍了彼得拉克以来的语文学研究。在彼得拉克的《李维史论》抄本中已有他自己的批注,随着14至15世纪对拉丁手稿的发掘,人们对古代文本的态度也经历了从尊重到质疑的变化,例如瓦拉就从语言谬误、逻辑谬误、历史事实谬误等方面进行辨伪,不过他的方法与现代语文学的方法相去较远,而波利齐亚诺的方法则更贴近现代语文学,他讨论了文本的谱系关系。总结而言,虽然语文学意在寻找原始版本,但所谓最完美的原本是否存在,其实是一个值得质疑的问题。成老师最后从数字人文和媒介环境学的立场出发,简单展望了未来语文学的发展方向。

▴

波提切利绘制的《神曲·地狱篇》插图

梵蒂冈图书馆藏,1485年

孙帅老师首先从文艺复兴和宗教改革研究角度入手,主张比起传统的“近代哲学”提法,应当有一个更为整全的近代思想的概念。哲学史中狭义的“近代”通常被认为是笛卡尔开启和奠定的,这种理解是基于黑格尔等人的学说产生的,本质上是由近代之后的解释来反推近代。孙老师认为作为整体的“近代思想”概念至少应该涵盖文艺复兴、宗教改革和笛卡尔以降的“近代哲学”这三次浪潮,它们实际上是现代性的三次开端,三者之间并非简单的递进关系。接着,在整全的近代思想框架下,孙老师着重讨论了宗教改革对文艺复兴的继承、反叛与综合。文艺复兴与宗教改革试图以不同方式、在不同程度上跳过经院哲学和教会,以便回到西方文化的源头:前者回到希腊罗马文化,后者回到犹太—基督教信仰(尤其是圣经和早期基督教的“信仰”)。一方面,文艺复兴对宗教改革有多层次的深远影响(连续性),另一方面,由伊拉斯谟和路德的争论可知,宗教改革又断然击碎了文艺复兴所再造出的人的整全性、自由与尊严(断裂性)。除了这正反两方面,孙老师认为宗教改革对文艺复兴又有更深层次的辩证性综合,这一点尤其体现路德对精神性自由及其超越性的重新肯定。宗教改革对文艺复兴的辩证性综合,在后来的近代哲学、启蒙运动、德国古典哲学等思潮中得以不断延续和推进。

▴

论坛现场

自由讨论环节,与会人就报告中未尽的论题和学科交叉的可能性进行了交流,并与现场师生互动。论坛在热烈的氛围中落幕。